荐书:环境考古:农业起源和人类活动与环境关系研究

#头条创作挑战赛#解读古代人类与环境相互作用的过程、规律和机制,揭示人类社会所经历的环境变化和适应策略,可为应对未来气候环境变化提供历史借鉴和科学依据,是地球科学和考古学领域共同关注的热点话题。跨越地学和考古学而形成的环境考古研究,可以重建古代自然环境、认识古代人类行为以及探讨古代人地关系,近年来,不断刷新学界对过去自然-人文-社会系统相互作用的认知。通过微观(单个遗址)和宏观(区域考古-环境记录集成)两个角度,环境考古研究重建了世界不同地区古代自然环境与人类社会的演变过程,揭示了环境对人类活动的正负影响以及人类对环境的适应、改造和破坏行为,以此为基础,又进一步尝试提炼减弱环境变化影响的社会韧性因素,总结加剧资源环境退化的行为和教训,为实现人与环境的可持续发展和生态文明建设做出理论贡献。在这样的背景下,当前的环境考古研究正沿两个前沿趋势发展。

在方法上,应用多学科、多手段更加精细地重建古环境和人类活动。环境重建不仅关注气候(温度和降水)变化,而且将地貌、水文、土壤和动植物资源等自然要素的演变囊括进来。人类活动重建则以农业与人口为重点,从农业起源、演化,以及人口增减、迁徙的时空格局角度理解人类活动过程,并揭示人类社会对环境变化的适应策略,成为目前人地关系研究的重要切入点。

在观念上,逐步摆脱单纯用气候变化解释社会文化兴衰的范式,开始以多重环境因素分析与文化因素分析相结合的二元论探讨古代人地关系演变的总体规律和机制,实现了从“知其然”到“知其所以然”的跨越。最近,董广辉等学者提出了贯通人类社会演化不同阶段,并解释过去人地关系演变机制的“支点”概念模型,将自然生态系统和人类社会系统放在支点的两端,并达到平衡状态,以此统筹观察平衡状态打破时环境变化和人类活动(社会组织决策、技术革新、文化交流)两种因素的交互作用,为有效衔接古今人地关系研究提供了重要依据。

结合上述发展趋势,围绕国家社会科学基金重大项目“环境考古与古代人地关系研究”(批准号:11&ZD183)子课题“环境同农业起源及新旧石器过渡的关系研究”的主要学术问题,《农业起源和人类活动与环境关系研究》(王灿,吕厚远著. 北京:科学出版社,2022.11)以农业起源、人类活动与环境变化的关系为主题,尝试探讨古代人地相互作用的过程和机制。中国是世界上农业和文明起源最早的地区之一,也是世界上唯一同时拥有两套独立稻作、旱作农业起源系统的地区,在黄河和长江流域之间还发展出独特的稻-旱混作的农业模式,这为开展农业起源演化的比较研究、揭示农业起源的动因提供了得天独厚的资源,也为研究农业传播、人口迁徙、文化交流及其与气候环境变化的关系提供了便利条件。如何从微观到宏观整合农业考古数据并与古环境记录进行对比研究,如何准确构建古代农业和人口规模的时空演变过程并揭示其环境、社会影响因素,是本书要解决的关键科学问题。

《农业起源和人类活动与环境关系研究》系统总结了早期农作物遗存鉴定的新技术、新方法,包括植物大遗存、微体遗存和生物标志物等方面研究的新成果,介绍了部分早期农业起源、发展和传播的新证据,以及气候环境背景等方面的研究成果,并对未来农业起源研究的前沿方向进行了展望。本书包含四章内容。第1 章和第2 章聚焦于“农业起源发展与环境背景关系”,第3 章关注“史前植物利用与气候变化关系”,第4 章专注于“史前人口波动与气候变化关系”。

本书得到以下几点结果与认识。

1/ 未来早期农业起源与传播问题的研究,将会聚焦在有相互联系的三个方面:①早期农业起源、发展和传播的科学证据;②早期农作物遗存等鉴定的新技术、新方法;③农业起源-传播的气候环境背景与驱动机制。研究的突破在于材料与证据、方法与技术、基本概念与理论的不断创新。

2/ 中原地区早期农业是在中国北方对禾草类尤其是黍族植物集约利用的宏观图景下发展起来的,而距今1 万年前后对黍和粟两种小米的耕作和驯化奠定了中原地区早期农业的基础。

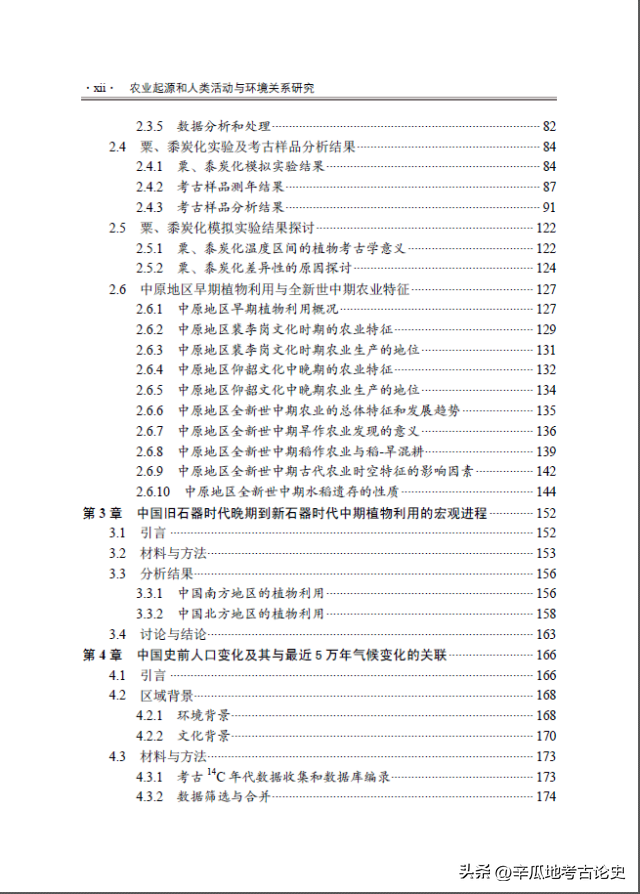

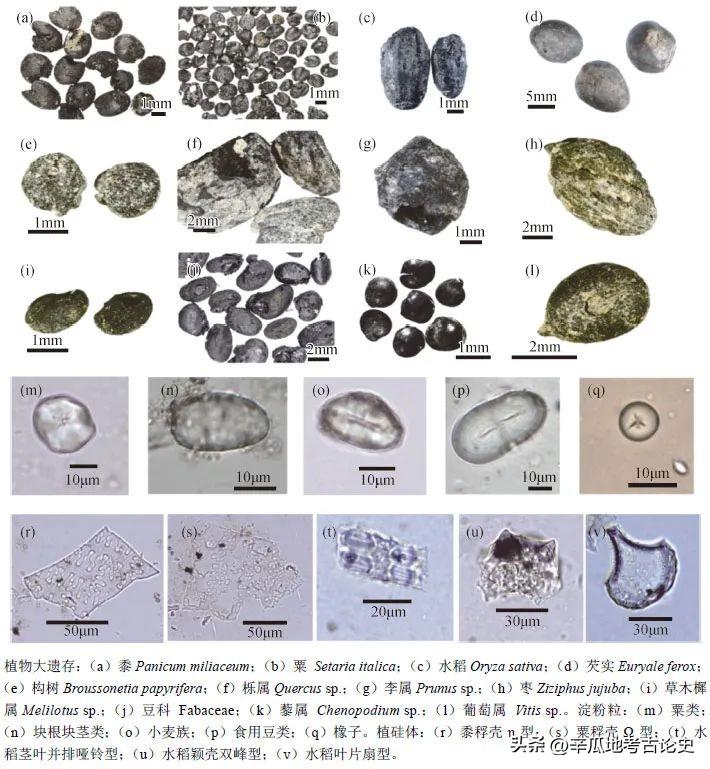

▲ 中国稻作、旱作农业起源、演化过程

▲ 中国稻作、旱作农业起源、演化过程

(a)水稻起源演化的植硅体证据(据郇秀佳等,2014;Ma et al.,2016);(b)粟类农业早期演化的淀粉证据(据Yang et al.,2012b)

3/ 中原地区在裴李岗-仰韶文化时期(8000~5000a BP)均属于以黍为主的黍、粟、稻混作农业;相较于裴李岗文化时期,仰韶中晚期粟和稻的比例显著提高,标志着仰韶文化农作物多样化程度的加深以及农业种植结构的优化;裴李岗文化时期的农业生产属于采集经济之外辅助性的生产活动,到仰韶中晚期农业生产取代了野生植物采集成为主要的经济活动。

4/ 中原地区不同地貌单元和规模等级的遗址具有不同的农业格局。在裴李岗文化时期,黍、粟旱作分布在浅山丘陵区的黄土台塬沟谷地带,稻-旱混作仅存在于冲积平原,农业模式的选择主要受地形和水文因素影响。仰韶文化中晚期,稻作已传播至台塬沟谷区和中小聚落,但当地仍更侧重于黍的种植,而平原地区和大型聚落中粟和稻的比例则相对较高,仰韶文化时期以黍和稻为原料的酿酒及宴饮活动的普及应是黍占主导和稻作传播的社会动力,这意味着农业生产开始打破自然条件限制,为中原地区农业社会的建立和文明化进程奠定了基础。

5/ 中原地区裴李岗文化时期以黍为主的旱作农业,可能与北方早全新世相对较干的气候状况有关;距今8000 年前后,在全新世适宜期气候转暖变湿的背景下,稻作北传至中原旱作区,形成了最早的稻-旱混耕模式,农业的扩展伴随着文化的融合。

6/ 根据目前的植硅体鉴定标准,中原地区裴李岗文化和仰韶文化时期发现的水稻植硅体均为驯化类型,而且属于粳稻亚种,表明距今8000 年前后,在远离水稻起源地的中原地区已经出现驯化粳稻。这意味着中国水稻驯化开始的时间至少不晚于8ka cal BP,或者更早,并为粳稻最先起源于中国的观点提供了考古学证据。

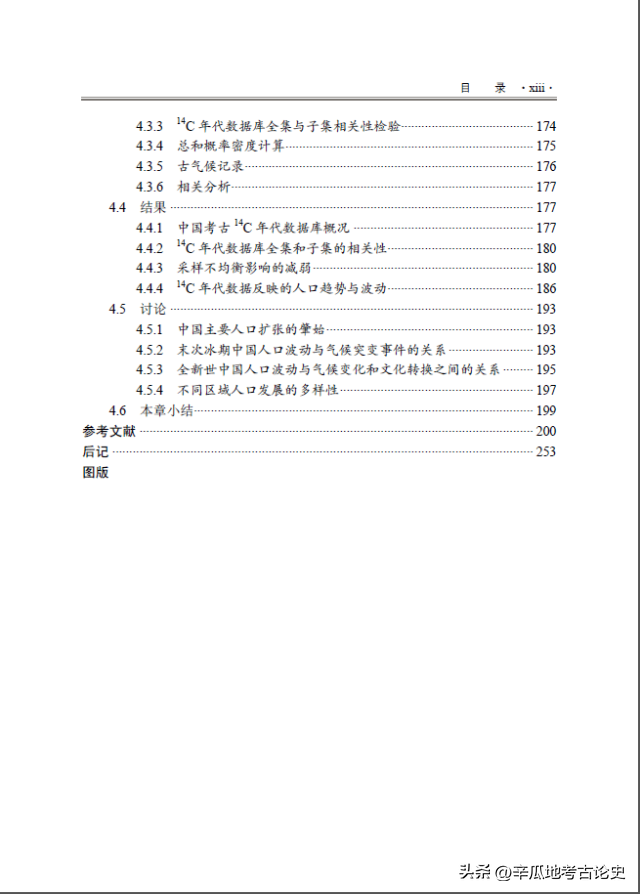

▲ 中国考古遗址出土的常见植物遗存种类

▲ 中国考古遗址出土的常见植物遗存种类

7/ 以加热时间和升温速率一致为前提,在氧化条件下,无壳粟的炭化温度区间为270~390℃,无壳黍为275~325℃;在还原条件下,无壳粟的炭化温度区间为275~380℃,无壳黍为275~315℃。此外,氧化条件下,带壳粟的炭化温度区间为275~350℃,带壳黍为250~295℃;还原条件下,带壳粟的炭化温度区间为275~345℃,带壳黍为250~295℃。说明无论在什么环境下,黍的炭化温度区间均小于粟,因此在考古遗址中黍被炭化而保存下来的概率要低于粟,炭化遗存组合中黍的含量相对于粟可能会被低估。以炭化植物遗存研究旱作种植格局,其结果还需植硅体方法验证。相比于黍,粟一般具有更多的直链淀粉含量,因此种子颗粒的淀粉晶体结构强度更高,耐热性就更好,这可能是粟比黍更耐高温,炭化温度范围大于黍的原因。

8/ 中国旧石器时代晚期到新石器时代中期植物利用的宏观进程可划分为4个阶段:旧石器时代晚期(33~19ka cal BP)、新旧石器过渡时期(14~9ka cal BP)、新石器时代早期(9~6ka cal BP)和新石器时代中期(6~5ka cal BP)。从旧石器时代晚期开始,一些野生植物资源特别是野生禾草类种子,已被人类有意地采集和利用。在此之后,野生植物采集一直是最主要的植物生计,但其重要性从早到晚逐步减弱,到新石器时代中期,被以谷物栽培和驯化为基础的农业生产所代替。

此外,中国北方地区和南方地区的植物利用方式存在明显不同,体现在某些植物种类(如小麦族、块根块茎类)在生业经济中的比重,谷物的驯化速率以及农业主导地位建立后的植物生计方式等方面。旧石器时代晚期对禾草类的有意采集与末次冰期的干冷气候和以禾草类为主的植被状况有关,而农业的形成及其主食来源地位的确立,与全新世适宜期稳定暖湿的气候条件密不可分。

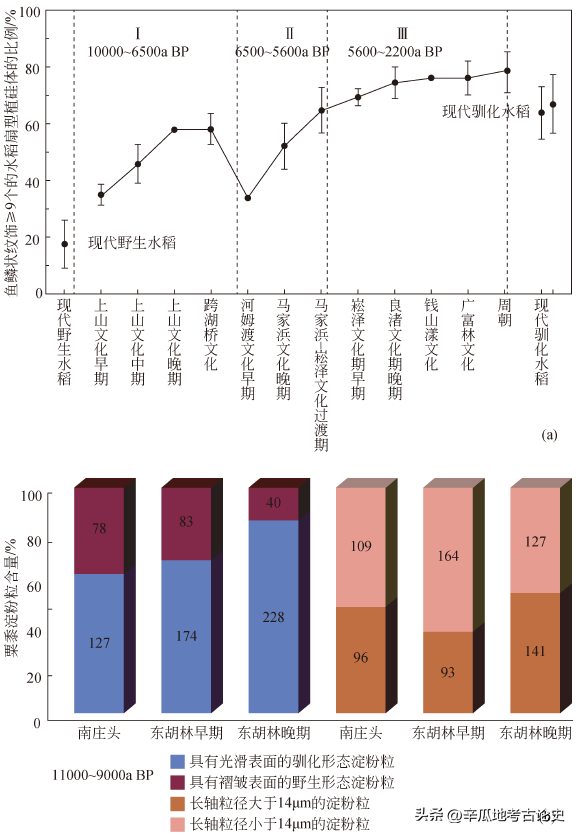

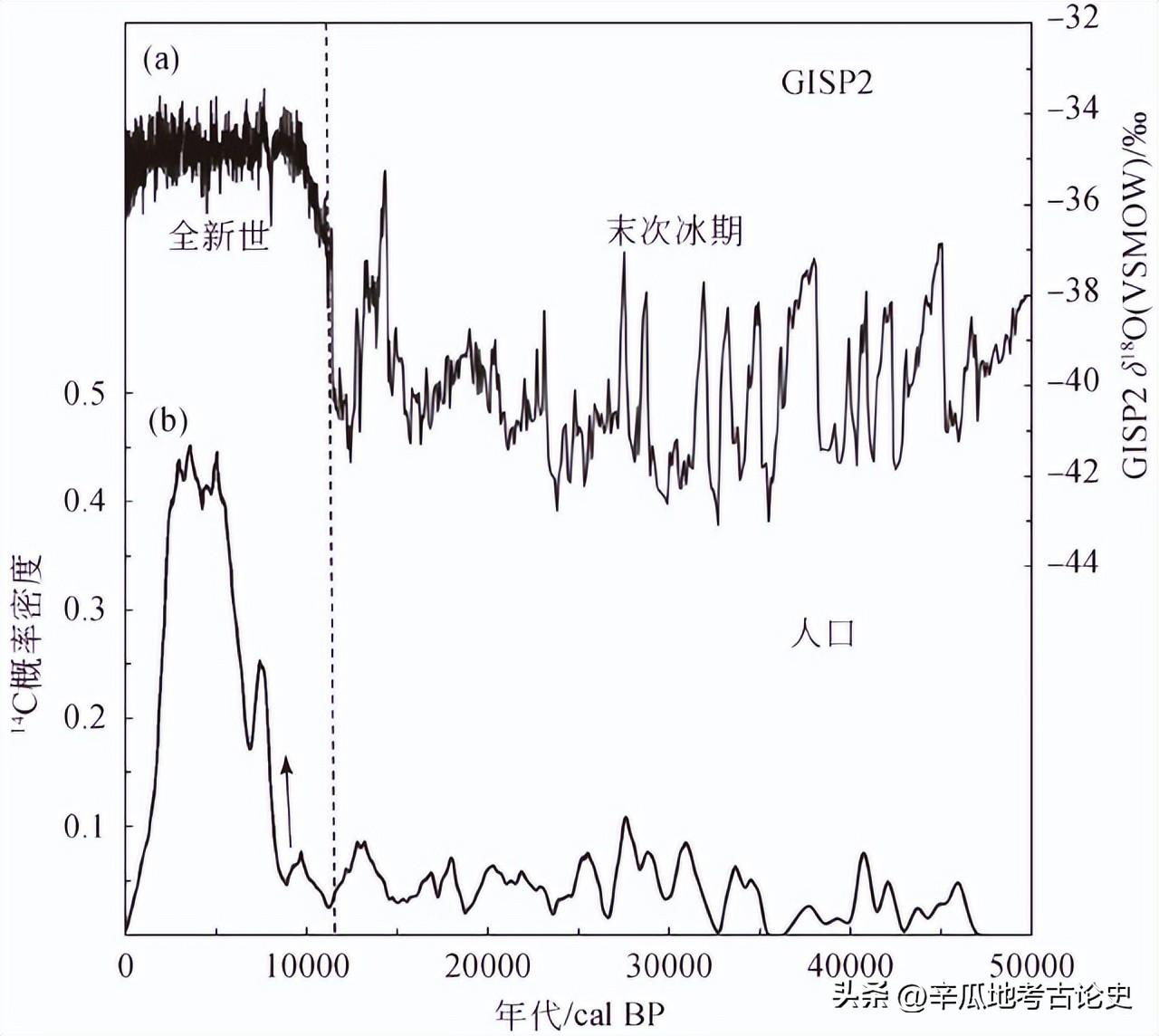

▲ 5 万年来中国14C 年代总和概率密度曲线与GISP2 冰芯δ18O 曲线(GISP2,1997)对比图

▲ 5 万年来中国14C 年代总和概率密度曲线与GISP2 冰芯δ18O 曲线(GISP2,1997)对比图

黑色箭头指示人口显著增长的开始节点;虚线表示末次冰期与全新世的分界线

9/ 中国大规模人口扩张始于9ka BP,发生在农业出现之后,并与早全新世气候转暖有关;史前人口规模较小和人口减少时期主要出现于距今46~43ka、41~38ka、31~28.6ka、25~23.5ka、18~15.2ka 和13~11.4ka,对应于末次冰期的快速变冷事件,如海因里希(Heinrich)和新仙女木(Younger Dryas,YD)事件,而全新世期间人口规模较大的时段,如距今8.5~7ka、6.5~5ka 和4.3~2.8ka,则与暖湿气候期和新石器文化、农业发展繁荣期同步,表明冷干气候会显著限制人口的规模,而适宜的气候条件会促进人口的增加和人类文化的进步;由于区域环境状况和人类适应水平存在差异,不同区域的人口具有不同的发展模式,人口波动对气候变化的响应方式也有所不同。

我们期待本书能够对农业考古、植物考古和环境考古领域的研究者有所助益。

本文摘编自《农业起源和人类活动与环境关系研究》(王灿,吕厚远著. 北京:科学出版社,2022.11)一书“前言”,有删减,标题为编者所加。

中国考古百年|带你回顾半坡遗址的发掘

作者:贺卫良半坡遗址的考古发掘在中国考古史上具有里程碑式的意义。新中国成立之初,中国科学院考古研究所(1977年改属中国社会科学院)将陕西列为开展考古工作的重点区域。1951年初春,苏秉琦先生带领中国科学院考古研究所陕西省考古调查发掘团来陕西进行考古调查,石兴邦先生为成员之一。调查团主要在西安南郊丰镐一带进行调查和试掘,在工作结束前曾到西安东郊做了短期的调查工作。我要新鲜事2023-05-07 13:04:310001侦探文献中的密码

【编者按】本文摘自郭静云等著《时空之旅:文明摇篮追踪》,本号获授权摘发部分内容,若需引用,请参阅原书。静云老师:文献解读是史学研究的基本动作,先问一下历史系的同学,你们如何解读文献呢?我们应该从什么样的角度去看待历史文献呢?同学们:(沉默)静云老师:可能大家还没有热身,那就先问个热身问题。各位同学在考研究所时写的自传,若将它当作一则历史文献,是否能从自传中确实了解你们的生活条件和学习目的呢?我要新鲜事2023-05-26 20:57:200000成都工人挖到千年古墓,10亿宝物已被掏空,随便一件都能买套房

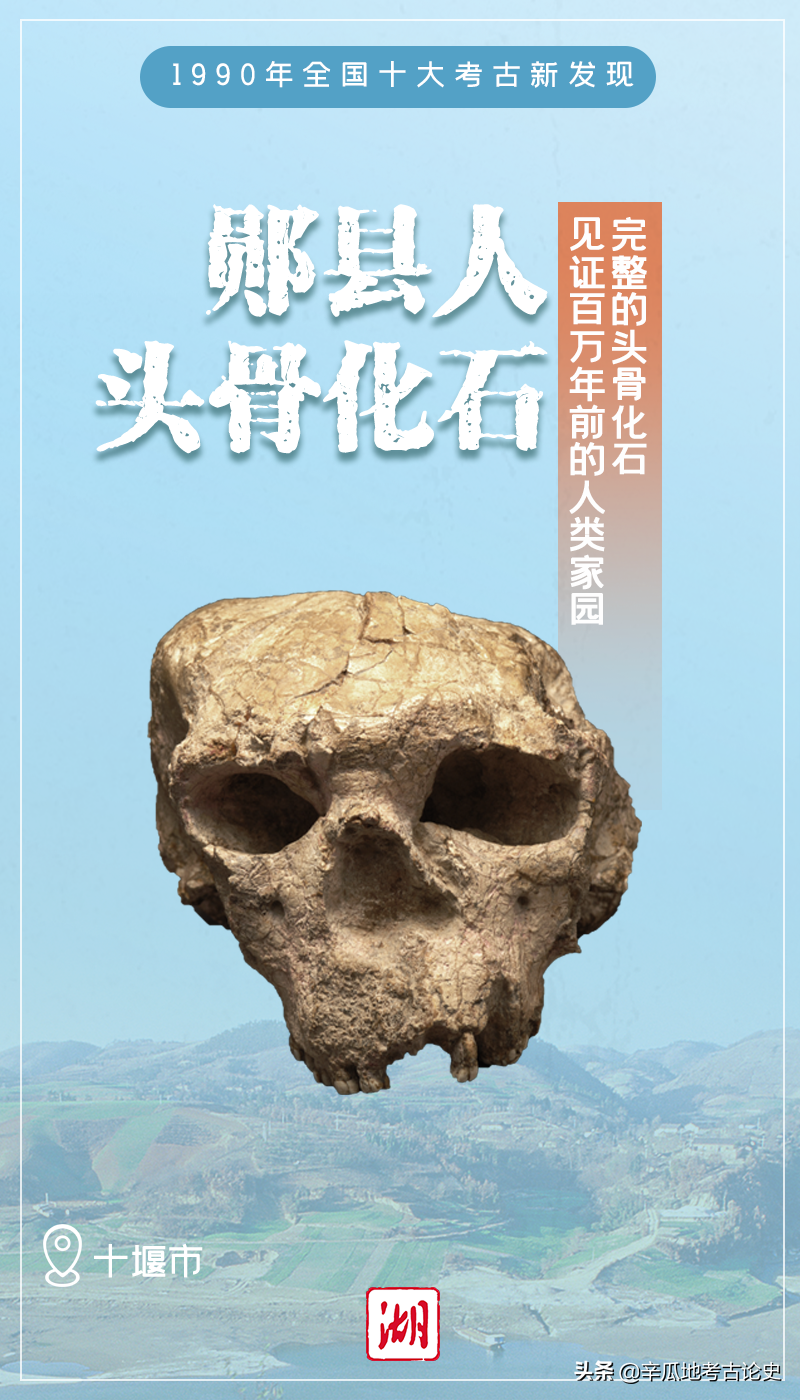

三座汉墓接连被盗,然而却分别出土一件国宝级文物,其中一件还和扁鹊有关,难道墓葬的主人是能让人起死回生的神医扁鹊?发掘过程中,考古队员无意发现了一个一分为二的神秘空间,但奇怪的是,盗墓贼只盗了一半,另一半却保存完好,这究竟是怎么回事?别着急,关注小古,带你一起了解古墓里的那些事儿。我要新鲜事2023-06-15 20:14:190002湖北历年全国十大考古新发现

我要新鲜事2023-05-29 11:26:380000一座千年古墓意外出现 出土珍宝亮瞎双眼 可石棺上四字令人胆寒

我要新鲜事2023-05-20 21:11:130003