古人用车的癖好:西晋贵族爱乘牛车,有皇帝乐坐羊车去找妃子

古代贵族的交通工具

本文作者 倪方六

现在正是旅游旺季,来说说古人出行的交通工具。

现代有坐飞机,乘高铁,开私家车等先进、快速的出行选择,在古代可没有这么方便,但也有车子一类交通工具可以坐,但不同时代的古人有不同的用车癖好。

(现代高铁出行)

(现代高铁出行)

如东晋时,皇家专用的衣车、书车、轺车、药车、画轮车等都用牛来拉,连帝王外出游幸也乘牛车。即便当时的全国首富石崇,其豪华用车也是牛车。据《晋书·石崇传》记载,石崇与王恺出游,“争入洛城,崇牛迅若飞禽,恺绝不能及”,可见石崇与王恺坐的都是牛车。

这一时期的牛车也最讲究,驾车的牛选用性情较温和的黄牛。贵族所用牛车,一般有通幰牛车、偏幰牛车、敞篷牛车等三种款式。通幰牛车档次最高,车顶自前至后罩一顶大帷子;偏幰牛车的帷子,只遮住车篷;敞篷牛车,则没有篷子。

(古代高级交通工具牛车)

(古代高级交通工具牛车)

(现代牛车是落后的交通工具)

(现代牛车是落后的交通工具)

在魏晋南北朝时期的贵族中间,还流起过坐羊车。羊车是不可以用来作较长距离旅行的,一般都当作游玩取乐用车。西晋武帝司马炎就喜欢在后宫里坐羊车乱逛,羊车停在哪个妃子的门口,就夜宿哪个妃子处。

据《晋书·胡贵妃传》记载,一些妃子为与胡贵妃争宠,想出了不少注意,或将竹叶插在门前,或是在地上洒盐水,诱引羊过来。

而在民间,这一时期使用驴和驴车的范围进一步扩大,并成为以后中国老百姓出行的首选交通工具之一。

(现代驴车)

(现代驴车)

值得一提的是,魏晋南北朝时造车技术也有很大进步,在中国车具史上具有标志意义的“指南车”和与现代计程车原理相同的“记里鼓车”,都是在这一时期得到应用。

车是因为交通出行的需要而发展起来的,到了唐代,由于经济实力的提高,各地人员交流、货物往来都比以往更为频繁,这一时间出现了许多提供运输用车的车坊,也就是出行可租车,还有配套的生产和修理车辆的手工工场。

但在隋唐时期,车型却没有大的变化和发展,只是贵族用车的排场更大。

(汉画像石上的古代车队)

(汉画像石上的古代车队)

隋炀帝首巡江都(今扬州)时,用工10余万,大造车舆,仪仗队长达20余里。从扬州回洛阳,隋炀帝摆了一个千乘车、万匹马的进京仪仗队。

唐朝皇家也有自己的大型车队,但相对隋朝来说用车较少,只在国家重大事件出行时才使用,倒是民间用车颇为活跃。

唐朝民间乘用的车子,讲究实用,装饰较为朴素,有的是马车,有的是牛车,一般都是用一匹马或牛拉驾。当时的文人喜欢坐马车或牛车游山玩水,诗人杜牧便是爱车一族,出游总要乘车,其著名诗篇《山行》描写的便是乘车外出时所见,不然也不可能说“停车坐爱枫林晚”。

(明朝鲁王墓出土豪华出行仪仗队)

(明朝鲁王墓出土豪华出行仪仗队)

与魏晋时代相比,唐隋人乘车也有自己的流行风,以贵族为例,喜欢坐辇或舆。据《唐会要》记载,隋唐皇家专用辇的规格多达7种,分别为大凤辇、大芳辇、仙游辇、小轻辇、芳亭辇、大玉辇、小玉辇;舆有3种:五色舆、常平舆、腰舆。

隋唐时的辇、舆与秦汉时有很大不同,放弃安装轮子,而使用人力抬,这种辇车或舆车,被称为“步辇”或“肩舆”。唐代著名画家阎立本《步辇图》,就是当时这种用车风尚的反映,图中唐太宗坐在由几个宫女抬着的步辇上,接见吐蕃使臣。

(步辇图)

(步辇图)

到了中唐以后,辇和舆逐渐从宫廷普及到了民间,特别为文人雅士所喜爱,出行多乘辇和舆。

这种辇和舆,便是后来轿子的前身。

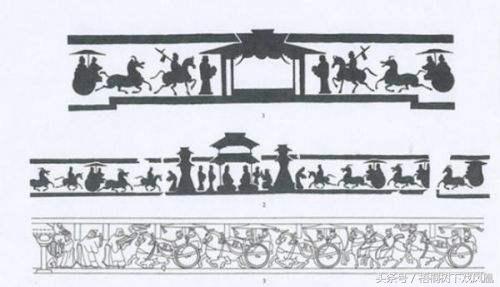

王学理:关于编写《亲历汉陵考古文化丛书》约稿编撰要求

(一)主旨:通过亲自参与西汉陵墓的考古调查、发掘、保护、开发者的述说,向读者展现该陵墓修建过程、形成规模、葬制内容、保存现状、经营情况、文化意义、观众感兴次的问题等等。使知识性与趣味性二者结合,提供给具有中学文化程度以上的广大人群阅读,属于普及型的历史文化读物,对文博工作者均具参考价值;(二)编写者最好是汉代陵墓的考古调查、发掘、保护、经营、管理的参与者,尤以第一人称出现,更具亲近感;我要新鲜事2023-05-26 03:52:250000南京最传奇墓葬:800年后打开尸身不腐,朱元璋向墓主许愿赔罪

南京最传奇的一座墓本文作者倪方六提到南京名墓,不少网友应该都会想到明孝陵、中山陵。其实在老南京眼里,最传奇的名墓是宝志墓——又称宝公塔。说起宝志墓,不要说外地人了,不少南京本地的年轻人也许未必清楚。宝志是谁?此人可不简单,比朱元璋还传奇,在佛界影响极大。宝志是南朝僧人,俗名“朱宝志”,是中国古代佛界一大禅师。我要新鲜事2023-05-26 13:27:420000关于举办全国“文博元宇宙”专题线上培训班的通知

元宇宙是利用科技手段进行链接与创造的,与现实世界映射与交互的虚拟世界。为进一步探索科技手段在文博领域的引进和应用,利用现代化科学技术促进文博事业发展,中国文物报社邀请中科院、中国传媒大学等相关机构的资深专家,举办全国“文博元宇宙”专题线上培训,研究文博科技相融合,提出和探索“文博元宇宙”创新发展路径,助力文博机构高质量发展。一、培训性质本次培训为线上社会公益性公开课我要新鲜事2023-05-06 19:16:170008此日本人是发动甲午战争元凶,光绪却力邀他来清廷当首辅大臣!

从历史上来看,日本与中国一直是一衣带水的关系,没有任何一个国家能与中国有着如此至深的联系,特别是日本对中国的侵华战争。在甲午战争之后,满清帝国惨败于岛国日本,促使了满清当权者和士大夫们的觉醒,探讨泱泱大国为何会惨败于岛国日本之手,最后得出的结论是,由伊藤博文所领导的日本明治维新是日本强盛改革的结果。认知到此点的清廷欲开启自己的改革之路。我要新鲜事2023-05-25 19:02:220000新发现 | 西藏温江多遗址发现吐蕃时期高等级建筑遗迹 出土龟趺、无字碑等

我要新鲜事2023-05-06 22:48:370000