为何用“寒”字称最冷节气?从西周铜鼎上发现的一个字,给出说法

古人为何用“寒”字定义最冷节气?

本文作者 倪方六

1月5日,就是二十四节气中的“小寒”。

俗话说,“热在三伏,冷在三九”,小寒的到来意味着真正的严寒到了,中国大部分地区将进入“天寒地冻”模式。小寒在时历和民俗学上均有重要意义,为什么选择“寒”字定义节气?为什么又说“寒以成物”,特别在意小寒?均有讲究。

(小寒,天寒地冻)

1月4日,我《北京晚报·五色土》“一方钩沉”专栏2018年第一期,将发表我的观点。

二十四节气中最后两个,也是最冷两个,分别叫“小寒”、“大寒”。明陈阶《日涉编》引《历义蔬》称:“小寒,月之初气也,阴气小极,故曰小寒。”元吴澄《月令七十二候集解》亦称:“小寒,十二月节。月初寒尚小,故云。月半则大矣。”

(小寒,红梅花开)

小寒与大寒相承,与小暑相应,此时太阳到达黄经285°。小寒到后人们最大的感觉就是两字,一是“寒”,一是“冷”,两字合起来的“寒冷”,乃一年中气温最低节食的气候特点。

与这两字相近的,还有“冻”、“冰”字,反映最低温时节的物候现象。可以说,“寒”与“冷”、“冻”与“冰”,构成了整个冬天的全部。

(柳公权书“冻”)

“寒”、“冷”、“冻”、“冰”四字均表示非常的低温天气,本质上并没有什么区别。

所以东汉许慎《说文解字》释“冷”称:“冷,寒也”;

而释“寒”则称:“寒,冻也,冻当作冷”;

释“冻”、“冰”又绕回来,出现了互释现象,“冻,冰也”、“冰,水坚也”,这“水坚也”不就是水冻结成冰嘛。

(柳公权书“冰”)

不只可以互释,四字原始字型里均有表示古“冰”字的“仌”。既然如此,为什么定义这个节气时,古人不用其它三字中的一个?特别是“冷”字,早期与“寒”一个意思,称“小冷”、“大冷”是不是也可以?

其实,理由全在“寒”字本身。

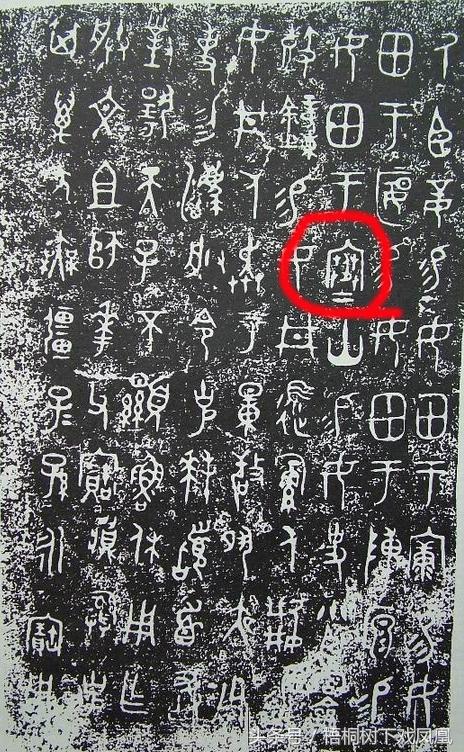

“寒”与“冷”在中国最古老成熟文字甲骨卜辞里,至今都没有发现。“寒”字最早出现在金文中,考古专家在现收藏于上海博物馆的西周大克鼎上发现的,有“易女田于寒山”一语,后又在西周青铜器寒姒鼎铭文中找到“寒”字。

(大克鼎拓片)

虽然金文发现的“寒”字不是出现在表示天气寒冷的语句中,但字的造型却把冷的程度表达得淋漓尽致。

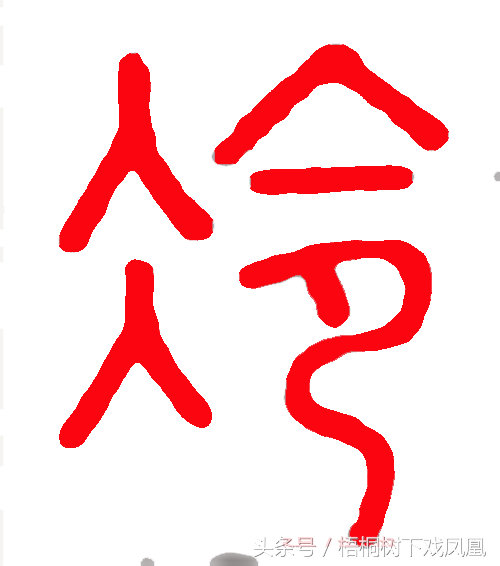

大克鼎铭文中的“寒”字写成这样——

(大克鼎上“寒”)

这是会意字,有代表屋子的“宀”、表示干草的“茻”、象征水结成冰的“仌”,中间则是一个光着脚的“人”。这意思相当明了:气温低得连屋里都结冰了,一人抱来干草打地铺,并覆盖到身上,以此取暖御寒。

“冷”字原始造型写作——

(小篆“冷”字

则远没有“寒”这么丰富的意思,况且“寒”字比“冷”字更冷,正如《列子·汤问》所说:“凉是冷之始,寒是冷之极。”如此这般,用“寒”来定义最冷的节气,是不是十分恰当!

这与古人选择“暑”字来定义最热节气,而不用“热”字是一个道理。

(发现“寒”这的大克鼎)

盗墓出意外找高手破解,山西盗墓者带风水师过来,到墓地不敢干了

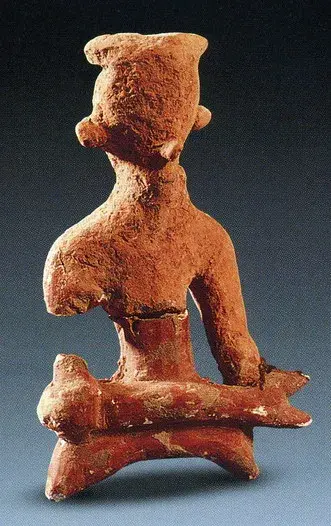

网约盗墓方式三:“搭顺风车”本文作者倪方六继续聊聊眼下的“网约”盗墓现象。前面说了“好汉牵头走梁山”,和“群撒英雄帖”两种网上拉伙方式(见《重庆有人想“盗墓致富”却无技术,QQ群发帖招人,应者一个接一个》诸文)。这篇再来说说第三种——“搭顺风车”,意思是人家都在干了才入伙。这种拉伙方式与前两种的区别是,前者可能是遭诱惑,被动入伙;后者则是想发财,主动入伙。我要新鲜事2023-05-26 09:59:430000生命本源与再生-石家河到盘龙城丧葬礼仪中的祖先牌位明器与陶缸

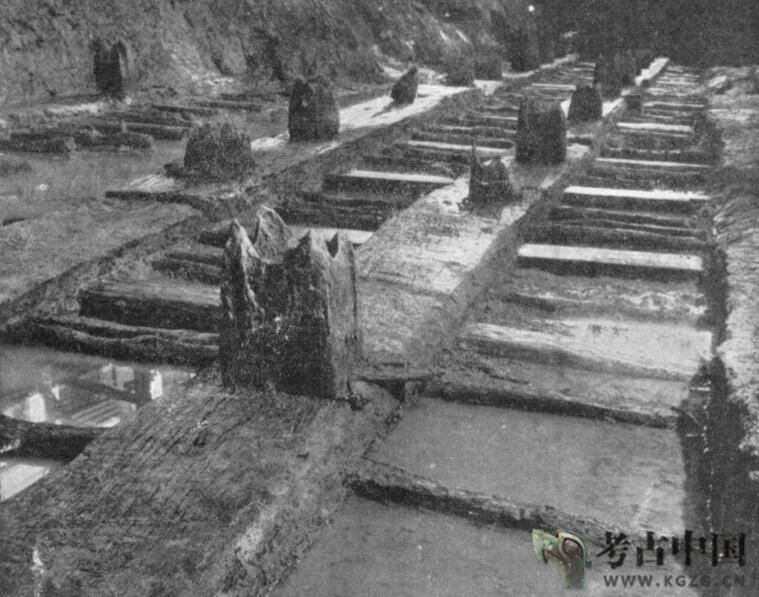

我要新鲜事2023-05-25 18:58:480000「考古词条」铁器时代 · 广州秦汉造船工场遗址

我要新鲜事2023-05-26 23:59:480000荐书:《南北朝墓葬礼制研究》

我要新鲜事2023-05-27 07:20:290000夏天咋样才不怕太阳晒?古人春天便想法子了,到阴历二月有一风俗

二月初一太阳生日本文作者倪方六阴历二月初一,是什么日子?2018年的这天是春社日。在唐宋时期,二月初一是“中和节”。其实,二月初一还是“太阳生日”——古人眼里很重要的一个日子,在清朝时仍流行,这个不少网友可能都不知道。(清朝皇家祭祀活动,现代表演)我要新鲜事2023-05-27 03:58:030001