农村丧事戴孝讲究多,侄子与孙子、曾孙与玄孙咋区分的?弄错惹祸

披麻戴孝风俗

本文作者 倪方六

在传统丧事风俗中,披麻戴孝是最讲究的。孝衣如何穿,孝帽如何戴,当事人都很在意,不能乱了辈分,更不能失礼。

这篇文章,就来聊聊这一风俗。

(农村葬礼)

孝服一般是用白布做的,因为这个原因,过去人很忌讳穿白衣服。实际上,在上古殷商时,白色是高贵颜色,曾为贵族所喜爱,《吕氏春秋》即称,商汤之“其色尚白”。那么白色的“缟衣”何时被看成了凶服?据考始于汉代。西汉戴圣所编的儒家经典《礼记》里有这方面的讲究,其中的《曲礼》篇记载:“为人子者,父母存,冠衣不纯素。”意思是,如果父母活着,子女便不能穿白衣戴白帽。

(下葬)

不过,对于白色不吉的说法古代不少名人不以为然,曹操就是其中之一。曹操生前曾亲自发动过一场“颜色革命”,向白色服饰不吉旧俗发起挑战。当时兵荒马乱,正是饥荒年,物资严重紧缺,曹操“裁缣帛为白帢,以易旧服”。

我曾在我的《北京晚报》“一方钩沉”专栏上,谈过古代服饰的颜色问题。白帢,是一种以缣帛为底料、不加染色的帽子,犹如上古皮弁。考虑到民间的禁忌,曹操不仅带头使用这种白色首服,甚至连参加宴会时都不脱下。白帢旋即流行开来,成为一种时尚,为魏晋士人所青睐。

(缟素服)

但在曹魏亡国后,有人开始质疑曹操当年的“颜色革命”,认为白帢是一种妖服,本身就是一种不祥,“名之为帢,毁辱之言也”。《晋书·五行志》记载,《搜神记》一书的作者干宝即认为,曹操“缟素,凶丧之象也。”

到南朝梁时,朝廷干脆将这种“白帢”规定为丧服,士庶男子日常闲居均不戴之。从此,孝服就定为白色了。

在人倒头忙了急事后,就要着手孝服。 用来制作孝衣的白布,俗称“孝布”,缝制时衣帽的缝一律毛茬向外,而且一律不用钮扣,用带子系。按血缘亲疏和辈分高低分别穿戴,叫“破孝”。

(丧事)

破孝有“破孝”和“破满孝”之分。“破满孝”,前来的客人全部按辈分给孝帽,即使路不相识,只要在亡人灵前磕四个头,就可以领一顶孝帽。

“破孝”,只给家中及近族近亲的发放孝衣孝帽,让他们穿戴。穿上孝服后就叫“戴孝”,戴孝一般有五种形式,这就是民间说的“尊礼成服”。对不同辈分,戴孝不能弄错,轻的被人看笑话,重则惹祸,很可能闹出家族矛盾。

)五孝子跪地)

子辈:披麻戴孝。这是与死者关系最亲的人,即孝子的戴孝。亡人的亲生子女和儿媳妇,从头到脚都得有孝色 ,也就是浑身都是白色。腰间扎一根麻绳,这麻绳叫“孝绦子”。不论是亲生子,过继子都一视同仁,统称“孝子”,都身穿齐脚的孝袍。

除了孝衣,还要头顶一尺零七分宽 的长白布,两端垂下地面,叫“孝搭头”,简称“搭头”;搭头靠前额处缝系七个指头大小的棉花球,垂至眼下,叫“拭泪球”, 有了它,对一般客人可以视而不见,不算失礼。

(半瞒)

脚上要穿草鞋,不可以穿皮鞋,若穿布鞋,则鞋帮上要蒙上孝布,叫“瞒鞋”。父母双亡的鞋帮都要蒙上,叫“全瞒”,只过世一位的仅蒙鞋的前半截,叫“半瞒”。蒙鞋可不能搞错,否则会引起大麻烦的。如果父母一方尚健在,鞋全蒙了,就是咒骂了,老人会不高兴的,乱了大礼。

上面说的针对孝子,女儿和媳妇则只穿与平时袄褂等长的孝褂,搭头齐膝不拖地,也没有拭泪球。

(女的穿孝褂)

侄辈:戴两角孝帽 凡五服内侄儿,所戴孝帽均有角,两个角的,俗称“揸角孝帽”;也有一个角的,叫“独角孝帽”。侄女和侄媳,则头顶三尺白布,叫“孝手巾”。

(孝帽带角的是侄辈)

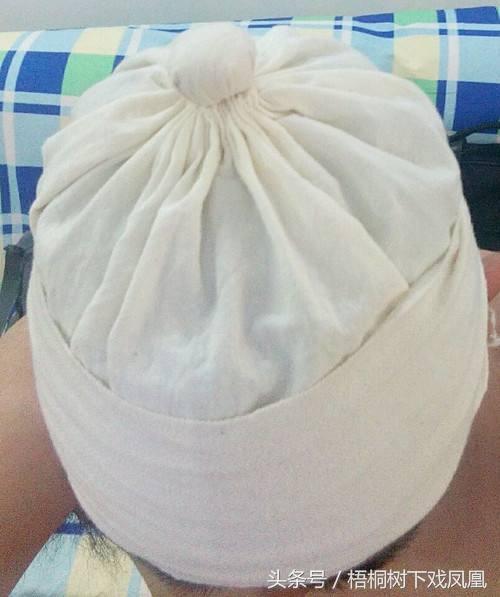

孙辈:戴团顶孝帽 孙子辈不分旁直亲疏,一律戴团顶孝帽,俗称“一把抓”;孙女孙媳也是头顶三尺孝手巾。

(孙辈孝帽)

曾孙辈:戴挂红孝帽 曾孙辈也戴“一把抓”孝帽,但帽顶上再系一根红布条,俗叫“彩子”,又叫“挂红”。凡有“挂红”的丧事叫喜丧,丧事中会有丧鼓助哀,哭哭泣泣,也有吹吹打打,说说笑笑,热热闹闹。

(曾孙与小玄孙戴的孝帽,各有不同,曾孙挂红,玄孙全红)

玄孙辈:戴挂双彩孝帽 玄孙辈头戴“一把抓”孝帽,上挂红、绿两根彩带,叫“挂双彩”,对死者来说,这都是第五代,香火旺盛,这更是“喜丧”。因为是喜丧,有的地方直接缝红布孝帽给玄孙戴。

最后要说一下的是,戴孝者须是亡人的晚辈,长辈不用戴。在棺下地后,葬礼完毕,即脱去孝衣。

(棺下葬)

(注,部分图源网络)

“考古中国”15项,基本建设18项,2021年新疆考古成果丰硕

1月19-20日,由新疆维吾尔自治区文化和旅游厅(文物局)、新疆维吾尔自治区文博院(龟兹院)主办,新疆维吾尔自治区文物考古研究所、西域治理文化遗产阐发与传承技术文化和旅游部重点实验室承办的“2021年度新疆文物考古成果汇报会”在乌鲁木齐成功召开。我要新鲜事2023-05-07 07:19:290000佛塔发现悬空棺材 墓主人是迷(悬空棺材)

佛塔里的悬空棺材的主人依然是迷。在陕西省化县大明镇的蕴空禅院,曾发生过一起盗墓案,当警方赶到现场的时候,发现寺庙的佛塔下竟然有一口神秘的棺材。民警搬来梯子,沿着盗洞进入地宫,却惊讶的发现这口棺材竟然被几根大铁链牢牢捆住。按照传统,古人都讲究入土为安,可棺材却十分奇怪的被悬在半空,在棺材的正上方还有一尊佛像。棺材内部我要新鲜事2023-12-20 18:35:430000盗亦有道?盗墓贼将无价扁鹊医书扔掉后,被考古专家挖出欣喜若狂

我们知道,中国的考古历史远远比不上盗墓的历史,考古的历史起源于北宋的金石学,目的之一是将历史的真相进一步还原,而盗墓最早是在春秋时期,因为诸侯富贵人家喜欢在主人家死后将财宝埋于墓中,让那些吃不饱饭或者是比较贪婪的人进墓进行盗宝挖掘。我要新鲜事2023-05-09 14:09:190000周人兴起的原因 被史书隐藏得太深 难怪不到百年就灭商

商王武乙时期,犬戎入侵豳地,古公亶父(后来的周太王)被迫逃亡至岐山,随后在周原建立了“周”政权。仅不到百年的时间里,周人从一个逃难的部落,崛起为统治者,推翻了商王朝的统治。传统历史观点将周人兴起归因于“仁政”,即古公亶父、季历、姬昌、姬发等推崇仁德治国,而商王纣王残暴不仁,最终遭到众叛亲离。真相可能并不止于此,甲骨文揭示了周人兴起背后与四位女性密切相关的原因。1.古公亶父的妻子——太姜我要新鲜事2023-09-30 21:26:180000