盗墓刨出“有字骨头”,剃头匠知道后做了件一般人想不到的事情

甲骨发现的秘密:盗墓刨出了“有字骨头”

本文作者 倪方六

在近代中国收藏界,王懿荣、刘鹗、端方是著名的三大收藏家,他们均以收藏甲骨出名。他们的成名与一个山东古玩商是分不开的,此人名叫范春清。

甲骨能在1899年被人识出,这功劳便应该记在时人称“范老板”的人身上。

(清末民国时期琉璃厂附近卖古董的地摊)

范春清,字守轩,号雄卿,潍县范家庄(今山东潍坊符山镇范家村)人。因为他贩卖甲骨的成功,以至于民国时的潍县成了中国最著名的甲骨交易集散地。

范春清与王懿荣、刘鹗、端方均有往来,特别是王懿荣,视范为座上宾。一个世代务农的乡下人,范春清是怎么成了古玩商的?据说范春清是受了同乡、曾收藏毛公鼎达53年之久的金石学家陈介祺的影响,因此“好购古器”。于是,范春清卖了田产,到潍县县城开了个古玩铺。

清光绪二十四年(1898年)隆冬,兄弟俩乘骡车到安阳“买古”。兄弟俩来到“古多”的小屯村,远远望去,村外田上坡上都是人。上前一打听,原来大家都是在“刨龙骨”。

(安阳是个有故事的地方,图为羑里城遗址,位于安阳汤阴境内,是世界遗存最早的国家监狱遗址)

这么一刨,刨出了一个惊世大发现,从此改写了中国文化史。

民间中医偏方中,自古就有“龙骨”入药的习俗。据说“龙骨”可安神消炎、敛疮、生肌、止血。“龙骨”主产地并不在河南,而在陕西、山西、内蒙古一带,是古生带哺乳类动物化石,而非什么龙骨。

小屯的“龙骨”可不是动物化石,那么大家是怎么知道它有疗效的?据说是个叫李成的剃头匠发现的。他见到刨出的“有字骨头”,做了一件一般人想不到,也不会做的事情——

(刨地工具,锛)

一年夏天,李成身上生了疥疮,病急乱投医,疼痒难耐之下,他把从地里挖出来的骨头碾成粉末,涂在身上,疼痒竟神奇地止住了,疥疮也好了。后来,他把这些骨头碾成粉末,当做止血的“刀箭药”。每当操作不慎划破客人头皮时,他就敷上一点药末,立即止血。

这些不知名的骨头后来被当地视为“龙骨”,药铺听说后感兴趣了,开始大量收购。慢慢地,“龙骨”进入了京、津等地药铺。

(民国药铺)

那么,当地人一开始又是怎么发现这种不知名骨头的?这便是因为盗墓,可以说,没有盗墓就不会有甲骨文的发现。刘鹗在《铁云藏龟》自序中提到了此事。

“龟板己亥岁出土在河南汤阴(误认),属之古庸里城,传闻土人(当地农民)见地坟起掘之,得骨片……”

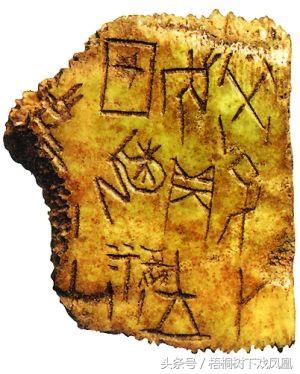

这些骨片,“与泥黏结成团,浸水中或数日,或月余,始渐离晰,然后置盆盎以水荡涤之,约两三月,文字方得毕现”。后来当地人便随口称甲骨是“有字骨头”,当时人们还天真地认为,这“字”是得自然生成的,并不认为是刻上的。

(甲骨,时称“有字骨头”)

关于甲骨的发现,还有另一种说法——农民耕地时翻出的。罗振玉的弟弟罗振常曾“访诸土人,颇得其详”,他在宣统三年(1911年)二月二十三的日记(见《洹洛访古记》)里有这样的话:

“谓某年某姓犁田,忽有数骨片随地翻起。视之,上有刻画,且有作殷色者(即涂朱者),不知为何物。北方土中埋藏物多,每耕耘或见稍奇之物,随即其处掘之,往往得铜器、古泉、古镜等,得善价,是人得骨以为异,乃更深掘,又得多数,姑取藏之。”

对甲骨的具体发现时间,罗振常在日记中称,“此地埋藏龟骨,前三十余年已发现,不自今日始也”。如果所记没有错,至少在光绪六年(1880年)前就被当地人发现了。

(馆藏甲骨)

荐书 | 一位好记者讲述的《考古浙江:万年背后的故事》

她是浙江考古圈“团宠”。也是小编心中的“女神”。她留着齐肩短发,在角落里安安静静写稿。她写了10年良渚,坚持与热爱,简直是活成了人间理想。有人说她是最会讲考古故事的记者。也有人说她的报道更像一道色香味俱全的大餐,读起来津津有味、回味无穷。她,就是马黎!近日,由马黎著、浙江省文物考古研究所编的《考古浙江——万年背后的故事》已由浙江古籍出版社出版发行。《考古浙江:万年背后的故事》我要新鲜事2023-05-07 06:53:210000莫多闻:环境演变与中华文明探源

中华文明从总体上既没有因为自然原因而逆转,也没有因为外部文明而中断,成为从上古时代一直发展至今的文明。从自然环境演变的角度,如何作解?我要新鲜事2023-05-29 07:15:340000明定陵发掘往事,郭沫若当年秘书说出挖陵起因,与所传完全不一样

明定陵发掘往事本文作者倪方六这篇“梧桐树下戏凤凰”头条号,来说个老话题,关于明十三陵中定陵的考古发掘。因为,现在网上所传、甚至一些书籍中,讹传多多,人云亦云。说到明定陵,关注考古的网友应该再熟悉不过了,这是1949年后国家主动发掘的第一座帝陵,也是迄今唯一一座主动发掘的帝陵。当初怎么想起发掘明定陵的?我要新鲜事2023-05-26 13:49:520003