古人旅行一般会带三样东西,其中一样仍是现代人必带 那为什么还要带副扁担?

古代学子出游有什么讲究

本文作者 倪方六

暑期到了,暑假游又热了起来,许多学生在考完试后纷纷选择出游。

在古代,读书人也喜欢远游,这些人被称为“游士”。游士出游,主要目的之一为是为了学习,故出行时都会带上学习资料。为了路径平安,出行、返回还会择日,有许多讲究。

这是我在明天(20176月22日)《北京晚报·五色土》独家专栏“一方钩沉”上将要发表的专栏,这里率先与“梧桐树下戏凤凰”网友分享一下。

毫无疑问,古代游学标志性人物是先秦时的孔子,可以说孔子开了中国游学风气之先。据《史记·孔子世家》,孔子活了73岁,而周游各诸侯国长达14年之久,且都是现代人眼里的黄金年龄时期。孔子一生遍及卫、陈、鲁、宋、郑、蔡、楚诸国,现在好多地方都有孔子遗迹,就是这个原因。

不只孔子,在先秦“子”级人物无一不是“游”出来的,墨子、庄子、孙子、孟子、荀子、韩非子等等,全都是著名游士。

到汉魏时,读书人游学之风更为盛行。这一时期,最典型的人物是二十四史之首《史记》的作者司马迁。司马迁20岁即开始远游各地名山大川,从当时的京城长安出发,出武关(今陕西商县东),经南阳,在南郡(湖北江陵)渡江,到时长沙国,来到屈原自尽的汨罗江江边,凭吊诗人……历时数年,司马迁把大半个中国都“游”了,真正做到了学子追求的最高境界——“读万卷书,行万里路。”

与现代学生暑期出行更为接近游学,是在科举取士确立以后。此时的读书人外出,以“涨知识”为主要目的,游山玩山倒在其次。当年也没有现代的远程教育,为了功名前程,不少读书人离乡远行,遍访名师。如韩愈、柳宗元、苏轼、王安石等“唐宋八大家”,均有丰富的远游经历。

(骑牛出行图)

南宋诗人巩丰《送汤麟之秀才往汉东从徐省元教授学诗》,便表现出了古代学了远行求学的心态和不易:“士游乡校间,如舟试津浦;所见小溪山,未见大岛屿;一旦远游学,如舟涉江湖……”

当然,古代学子远行目的和想法并不单一,并不仅仅为了“求学”,有的是为“求仕”,只为“游山玩水”的也不少见。

如何实现上述目的的远游?这问题比现代要难多了。在交通工具不发达的年代,远游确是不容易的,有条件的可以乘车骑驴,更多的通过步走,即所谓“徒行”,以完成游学计划的。从史料所记来看,大多数读书人都是“穷游”。以孔子为例,当年他去拜访老子,还是鲁昭公赞助了他一辆瘦马破车。

(古代豪车)

在古代,出于旅途学习和生活的需要,一般会随身携带上哪些东西?这里,以战国时著名的论辩家苏秦一次远游为例,来看看先秦时旅行“装备”。

《战国策·秦策一》“苏秦始将连横”条有这样的记录:“黑貂之裘弊,黄金百斤尽,资用乏绝,去秦而归。羸滕履蹻,负书担橐……”这段话的意思是,苏秦身上的黑色貂皮衣破了,百斤黄金也用光了,没有费用,只得离开秦国回家。腿上缠着裹脚,脚上穿着草鞋,身上背着书籍,肩上挑着担子……

据此可知苏秦行路至少带了三样东西:一钱财,黄金百斤;二学习资料,书;三收纳用具,橐。这三样东西是古代读书人远游的基本需要,在现代亦然。

(古代钱币,出行心带)

古代不像现在,带着一张银行卡就可行走天下,必须要带现钱的。为此,会根据路途的远近,带上足够多的盘缠。苏秦带上的现钱不少——黄金百斤,但最后也未够他一路开销,在游说秦王没有成功的情况下,只好离开秦国回家。

而学习资料,同样古代读书人出行必备,这也是游学与商人外出做生意,即所谓“行商”的根本不同。先秦时的书本都是竹简木牍一类,比隋唐以后普遍使用的纸质书籍要沉许多。在无车乘,无仆人挑,无驴马骑的情况,都是背负肩挑的,这也是古代普通学子出行为什么要带副担子的原因。

橐则是古代所有远行又一必带之物。所谓“橐”,即口袋,在没有箱子的情况下,口袋无疑是装带旅行用品最好的用具。现代口袋用得少了,都使用旅行箱之类。

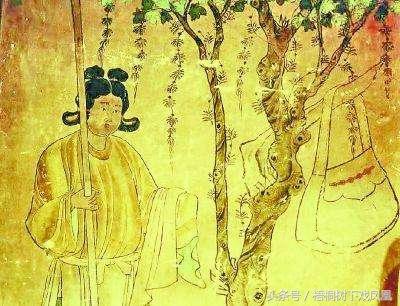

(古代游子绘画,背着口袋)

上样三种东西是古代学子远游必带之物,如果是普通人,不带“学习资料”,但会带上其旅途生活所需。

实际上,苏秦所带的东西还不算齐备,早期旅馆、饭店不发达,偏远地方区根本找不到吃饭的地方,所以还要带着铺盖、锅碗什么,如孔子出游就是带着锅灶上路的。

从《战国策》所记来看,苏秦远行所带东西还是不少的,但最后仍是相当狼狈:“形容枯槁,面目犁黑,状有归色。”其实,苏秦这还不是最惨的,古代不少游士最后沦落为乞丐并不少见,靠沿途乞讨生活。如唐朝文人白行简的《李娃传》中,就有这样的读书生:“巡于闾里,以乞食为事。”

(古代邮递员)

所以,为防止路上断炊要饭,古人远行时尽量将用品带全带足,这就是古人所谓的“穷家富路”。有条件的读书人会带个仆人,或是雇人肩背担挑;还可以使用牲畜,如毛驴帮驮运。如果雇不起人,又没有牲口,那只能自己当驴使了,此时的远游者真的成了“驴友”。

(唐朝女性外出带的包包)

江林昌:诗的源起及其早期发展变化

0000杨贵妃墓出土,打开墓穴后,千年前的“传言”被证实?

杨玉环,古代四大美女之一,传世佳话中的杨贵妃。她的存在对于我们而言常常是一个充满神秘感的历史人物。尽管我们对杨贵妃的一些事迹有所了解,但千年前关于她的许多故事至今仍然只是传闻,真相无从考证。然而,在杨贵妃的陵墓被发掘之后,我们打开了这个古墓,通过仔细研究,发现了与传言相关的线索。这个线索或许能够进一步验证那个被流传已久的传说。接下来,我们将详细分析这一发现。我要新鲜事2023-06-18 18:47:450000史托龙:北美洲小型食肉恐龙(长4米/距今1.45亿年前)

恐龙灭绝至今已有几千年,随着化石的不断挖掘,越来越多的恐龙被发现,其中包括世界十大恐龙之最中的恐龙,也有名不经传的恐龙。为了丰富大家的恐龙知识,今天小编为大家介绍一个史托龙,它出土于北美洲的美国,一起去认识一下吧!史托龙基本资料我要新鲜事2023-05-08 09:01:350000官田遗址考古发掘验收暨专家论证会在湖南桑植召开

为巩固既往发掘成果,深化对湖南桑植官田遗址性质的认识,进一步开展遗址发掘和保护工作。8月23日,官田遗址考古发掘验收暨专家研讨会在湖南桑植召开。我要新鲜事2023-05-06 20:08:210000盗墓刨出“有字骨头”,剃头匠知道后做了件一般人想不到的事情

甲骨发现的秘密:盗墓刨出了“有字骨头”本文作者倪方六在近代中国收藏界,王懿荣、刘鹗、端方是著名的三大收藏家,他们均以收藏甲骨出名。他们的成名与一个山东古玩商是分不开的,此人名叫范春清。甲骨能在1899年被人识出,这功劳便应该记在时人称“范老板”的人身上。(清末民国时期琉璃厂附近卖古董的地摊)我要新鲜事2023-05-27 07:00:520002