古人有一个很好的卫生习惯,一直影响到现代,大家天天都会自觉做

“饭前便后要洗手”的历史

本文作者 倪方六

在一年四季中,春天对卫生的要求是最严的,因为这个季节毒菌滋生,疾病多发。每年寒风北去,春暖花开时,都要在全国范围搞一个“春季爱国卫生运动”,就是这么个原因。

(现代讲卫生宣传画)

在个人卫生中,“洗手”是最被强调的。

我出身在农村,记得我上小学时最流行的一句口号是:“饭前便后要先洗手”。老师每次要求搞个人卫生时都会这么说,反复说,为什么呢,因为四十年前的中国农村孩子有几个有“饭前便后洗手”的习惯?往往刚从茅厕里出来便用手抓饼啃,还常听大人说“不干不净,吃了没病”,好多人都没有卫生意识。

其实,“饭前便后要洗手”,并不是现代人提倡的卫生口号,古人早这么要求,且做了,称为“晨必盥”。

(古代女子洗浴图,现代影视再现)

古人搞个人卫生,最在意头、脚、手、身的清洁。在四者中,洗手是最为频繁的。“洗”在先秦时多指洗脚,在甲骨文中“洗”字上半为足形,下为水形,就是这么回事情。

而洗手当时不叫“洗”,称为“盥”,从甲骨文来看,此字就是将手放在水盆里洗的样子,由此可见,古人对洗手是多么重视,古人讲卫生的习惯有多早,甲骨文时代就要求了。

(青铜匜,先秦人盥洗用具,《左传》所谓“奉匜沃盥”说的就是盥洗行为)

就餐前将餐食洗干净,在秦汉时已是一条卫生标准,如今家居、公共场合正常配置的“盥洗室”在当时已出现了。

《淮南子·诠言训》称,“涤杯而食,洗爵而饮,浣而后馈,可以养老。”而在清洗餐具时,则须先把手洗干净,此即《礼记·少仪》所谓“凡洗必盥”。隋唐人孔颖达就此注疏:“洗,洗爵也;盥,洗手也。凡饮酒必洗爵,洗爵必宜先洗手也。”

如果不注重个人的清洁卫生,往往会被嘲笑。如东汉时有个名叫刘宽的官员,不喜欢洗手洗澡,在当时的京城出了名,故《后汉书·刘宽列传》中称他“不好盥浴,京师以为谚”。

在秦汉时,不注意个人卫生是当时社会所不能接受的。《盐铁论·殊路》中有这样的一个说法:“西子蒙以不洁,鄙夫掩鼻。”意思是,就算美如西施,如果不卫生,粗人走过都捂鼻子。这句话颇有道理,成为古人劝导大家讲卫生的名言之一。

(古代仕女梳妆图)

(苏州“西施井”,传爱美的西施常用此井水梳妆打扮)

至于如厕后洗手,古人同样讲究。《世说新语·纰漏》有一则“王敦如厕”的故事:王敦从厕所出来后,有婢女双手托着盛满水的金澡盘,后面则端着装有高级洗涤用品澡豆的琉璃碗。王敦见状,把澡豆掺上水吃了,称是“干饭”。

王敦是东晋丞相王导的堂兄,此则故事发生在王敦初娶晋武帝司马炎之女舞阳公主(实为襄城公主)时,他上的是皇帝家的厕所。故事并不是说“便后洗手”之俗不存在,而是笑话王敦少见识,不识澡豆。

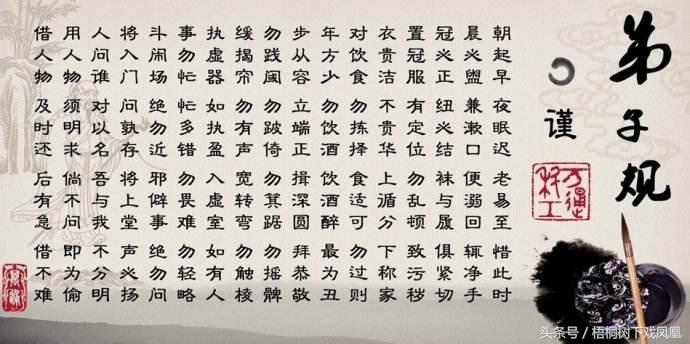

到后来,“便后洗手”已成为古人须从小养成的卫生习惯。如清李毓秀编学童启蒙读物《训蒙文》(《弟子规》)中,即要求,“晨必盥,兼漱口;便溺回,辄净手。”

【考古词条】铁器时代 · 北庭都护府城址

我要新鲜事2023-05-26 00:34:460000袁世凯生母葬地,民间有一诡异说法,放羊孩子无意中发现了大秘密

袁世凯祖母和生母葬地本文作者倪方六袁世凯家族墓地有三处,一处在项城高寺镇袁阁村,一处在商水平店乡白塔寺,一处在项城郑郭镇李洼村西。袁阁村祖坟,被大家说得很多,各种袁世凯家族传记都有提到,袁世凯直系也大都葬于此。而袁氏家族另两处墓地,便鲜为人知了。商水县平店乡白塔寺袁氏家族墓地,比袁阁村墓地的出现要晚,这片墓地一直到晚清才姓“袁”。我要新鲜事2023-05-26 17:55:350003盗墓者赌地下6米深处有汉墓,专家不信,挖开后都惊讶了,为啥?

洛阳铲得名的四条趣闻作者倪方六上一篇文章聊了洛阳铲的不同叫法,但那些叫法没有一个叫得响,没有一个能深入人心的,只有“洛阳铲”一名为大家熟悉。那么,“洛阳铲”这个名称怎么来的?谁首先叫出来的?有以下四条趣闻。图:洛阳铲测试现场我要新鲜事2023-05-27 12:10:220000丧事入殓封棺只用4根钉,为什么一定要买5根?估计不少人都不懂

传统丧事入殓风俗本文作者倪方六在前面“梧桐树下戏凤凰”头条号中,说过不少传统丧事风俗,这篇文章接着往下讲,在传统丧事中的入殓风俗。人倒头后,暂时放在地铺(灵床)上,但遗体不宜暴露在外时间太长,得及时移进葬具(棺材)中。遗体放外时间过长,一是对亡人不尊重,二是加大守尸难度。老话说,人死后体内还有最后一口气,如果让猫狗靠近,“换气”了会“走尸”,成为游尸鬼。(已备好收殓葬具)我要新鲜事2023-05-27 05:19:270000