从石峁遗址谈 “共生” 社会的形成

郭静云 历史考古与上古文明

陕北神木石峁遗址的发掘资料尚未完整公布, 其地层、 年代、 分期、 遗址布局、 各部分之间的关系还难以确定, 但基本可知这是文化混杂的遗址,既包含本地长居的农耕和渔猎族群的聚落, 也包含有数波来自草原的流动的游战族群。 这种生活方式不同的族群的 “共生” 现象, 在距今 4000余年前的南草原地带(即欧亚大草原南缘) 颇为普遍, 从铜石并用时代的阿凡纳谢沃文化(Afanasievo)直至青铜时代的安德罗诺沃 (Andronovo) 文化都有,形成了以米努辛斯克盆地为中心发展起来的大文化体系。

这种 “共生” 现象起因于游战生活方式的形成。 由于气候变冷, 在亚洲大草原地带, 原本南缘就很脆弱的少量农耕衰退, 采集狩猎者赖以维生的食物资源亦变少, 一些原本以游猎为主兼少量农耕的族群转变到以掠夺维生, 努力发展战争技术而成为专门的游战族群。 游战族群逐渐发展出军力政权, 以游战掠夺或远程贸易营生。 他们在历史上发展青铜兵器技术, 并逐渐掌握驯马交通技术。

我们不能以为游战族群只是不停的流动, 不定居更不会建城。 正好相反, 他们因以战争维生, 一定需要有掠夺后回来的保护区,也在活动范围中需要建筑几个据点。换言之, 他们的生活方式是部分流动, 同时亦有定居点或根据地。 所以, 在从里海到渤海及日本海的广大区域内,在亚洲草原丘陵地带出现了非常多的大、 中、 小型城池,它们均属于军城, 作为掠夺、 游战族群的城邦和堡垒。 这类族团甚多, 但是他们自己不耕地, 不养猪、鸡等, 不生产定居生活族群的产物, 所以其日常所需严重依赖农耕和畜牧的定居聚落, 尤其是在建城时, 需要与本地原居的农耕或放牧族群建立 “共生” 关系。

在此要说明的是, 这种 “游战” 族团未必有血缘关系, 往往依据某种势力或凭首领感召而混杂组合为一群, 群体分合变化纷繁。从青铜时代早期以来, 这类族群组团结合很多, 他们不仅依靠掠夺农耕或牧业生产者维生, 彼此之间也互相竞争, 不断互斗和战争。 尤其是在选择栖息地点方面,每一游战族团都会追求尽可能占据有利之处。

这种 “有利之处” 有几个指标, 其中最关键的有二: 便于建堡垒的破碎地形 (陡峭山丘与山谷),包括能用作瞭望塔的地点;周围一定有定居的以农耕和饲养家畜为生的聚落, 能提供部分食物来源。 因为当时掠夺族群不少, 所以本地农耕聚落也面对必须接受这种共生关系的局面, 以免被众多游战族群不断轮番地抢劫, 而是专养一群强人以保护自己, 或许还可以从固定庇护人的强大与获胜中获得额外收益。

石峁所在地点和其他一切条件都完全符合游战族团栖息所需, 甚至可以说是一种理想的选择。其地点恰好在鄂尔多斯草原与黄土高原交界带, 南下掠夺路线于此开始。 当时生态条件比现在好, 故周边亦有农耕、 畜牧和渔猎聚落存在, 山上可狩猎野兽。因破碎地形而形成的诸多陡深沟壁等自然障碍成为修建坚固堡垒的自然基础,使工程量大大减少, 坚固堡垒的修建成为保护自身安全并存放战利品的据点。

因此当时这应该是很多族群都希望掌握的地点, 应该有很多不同的族群早晚占据过石峁军城, 屡被沿袭使用且不断地补建 (这从石峁群城的建墙技术不同且明显可见多次补建的痕迹可以看出)。 所以它并不是一个大族群的大聚落, 而是很多族群在某段时间掌握, 互相纷斗或被竞争驱赶的中转站和据点。

简言之, 在青铜时代早期, 亚洲草原南部与山丘交界之地构成了一个大的文化体系, 这是一个定居与流动、 农耕与游战“共生” 的地带, 是游战生活方式的发祥地。 石峁遗址的地点恰好在鄂尔多斯草原与黄土高原破碎的蚀沟梁峁地形交界之区, 是族群流动、互斗和掠夺并存放战利品最频繁的地带。 游战生活方式的发展, 到了殷周时期, 生计逐渐转换为以远程贸易为主。 黄河水系从北往南下来的部份会有游战族群短期的据点, 但是到了后期随着贸易的发展,成为草原与殷周贸易的联接地带(如马匹贸易), 从事远程贸易的族群与本地农耕、畜牧居民 “共生” (以陜北清涧县的李家涯、辛庄遗址为例); 而黄河水系 “几” 字形的上段北游是游战族群栖息、 安排较常用据点的地带(以神木县石峁群城为例)。 也就是说, 在共生社会中掌握权力的族群, 在不同的地带和历史阶段中, 或是以远程贸易为生计的贵族, 或是以战争掠夺为生计的贵族。

本文原载于《中国文物报》2015年9月25日

军训证、妓女证、接生证、、、这么多民国证件,你看过其中几张?

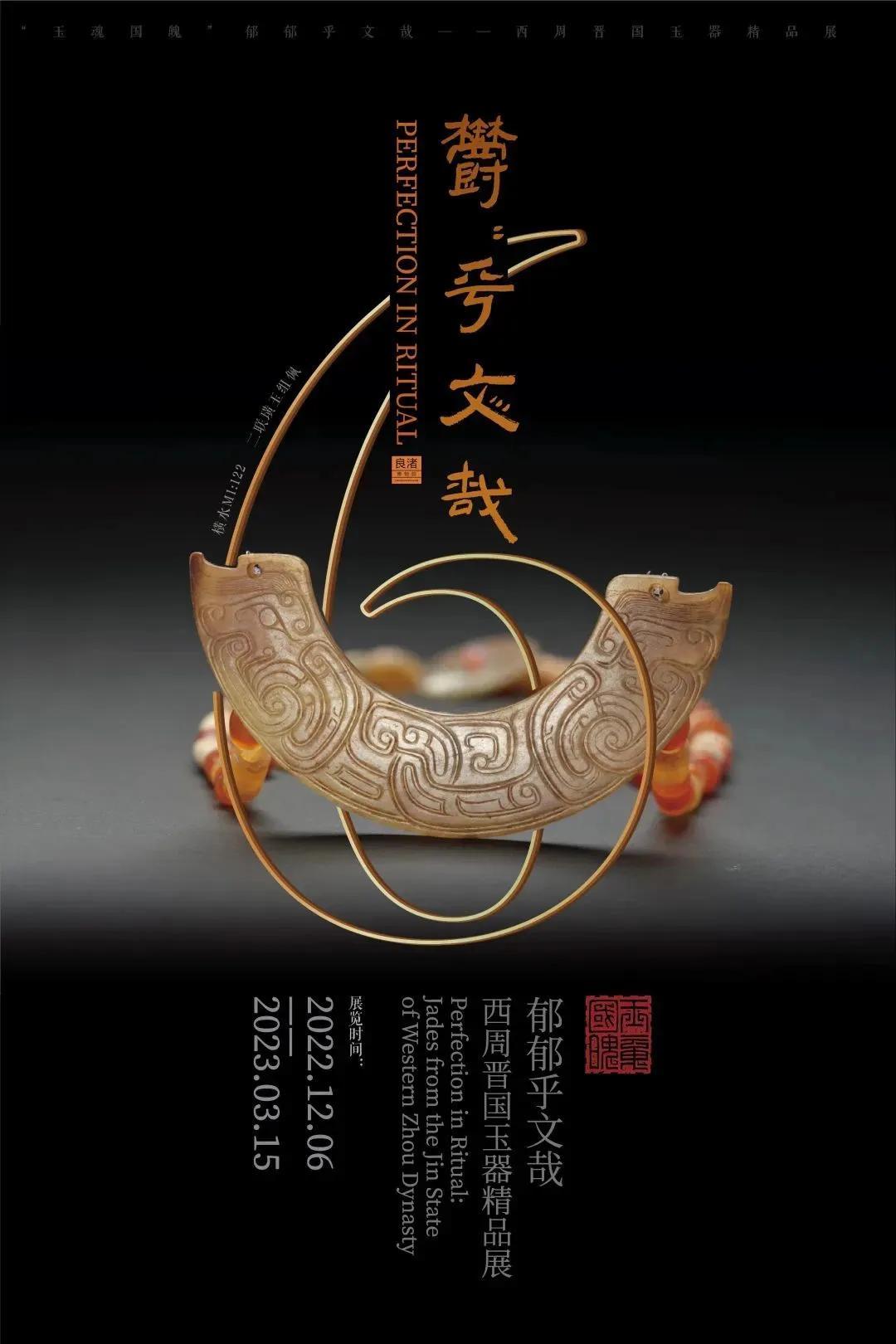

原题:民国证件照片大集合撰文/图片处理:易江男前面发的文章,如“墓道惊现一批宝物,是盗墓贼匆忙落下?”这类,都是以文字为主,这篇就不写字了,看看图片吧,发一组搜集到的民国证件照片上来,估计大家未全看过。看了这组证件后,你就会知道,民国时期与当下一样,其实也是“重症(证)”年代——上图:民国大学生军训及格证书。我要新鲜事2023-05-27 16:23:170005西周三晋玉器之组玉杂佩照眼新

将多件玉饰串联成圈状或串状的组玉佩,起源甚古,至少可以追溯到悠远的新石器时代,然后一路传承转化,绵延至今而不衰。不过,西周玉组佩,以其繁复多样的形制、珠玉交辉的组合,在历代玉组佩中独树一帜。我要新鲜事2023-05-26 15:37:260001史前小女孩墓里发现79件随葬品,考古出土的金冠够盗墓者吃几辈

中国历史上的厚葬本文作者倪方六俗话说,无利不起早,起早必为利。从中国盗墓史上所发现的盗墓事件来看,盗墓者敢冒杀头坐牢之灾去盗墓,为的是什么?贪财!作为一种特殊的风俗文化现象,盗墓者的产生,初因可能不是因为贪财,但随着厚葬的兴起,“事死如事生”的厚葬观,诱坏了人心。而古代流行的厚葬风俗,直接导致盗墓在古今中国的流行。盗墓与厚葬俱进,如果坟冢内一堆枯骨,谁会去发冢扒坟,被人骂断子绝孙?我要新鲜事2023-05-26 12:54:570000清朝时江苏一起杀妻惨案:妻子6月生产,疑新婚前犯奸酿悲剧

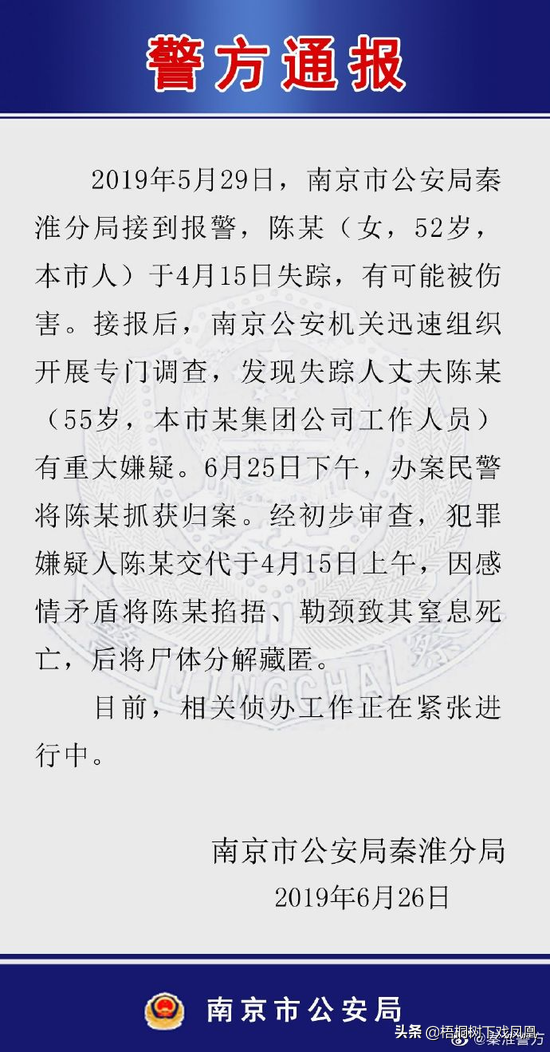

清朝时江苏一起“杀妻”惨案本文作者倪方六南京市公安局秦淮分局的一则“通报”刷屏了——犯嫌疑人陈某交代,于4月15日上午,因感情矛盾将52岁妻子陈某掐捂、勒颈致其窒息死亡,后将尸体分解藏匿。瞬间,“江苏男子杀妻碎尸”成为网络热议。涉嫌杀妻的犯罪嫌疑人陈某是南京媒体圈人,熟悉他的人一致感觉是,“不可能吧”——陈某个子高高的,面善,并不是凶恶之徒。我要新鲜事2023-05-26 18:59:210004「考古词条」青铜时代 · 毛家嘴(咀)遗址

▲毛家嘴遗址位置图毛家嘴遗址,西周前期重要遗址。位于湖北省蕲春县东北30公里处。1957年冬在村西的3个水塘底部发现木构建筑残迹,1958年中国科学院考古研究所发掘。▲毛家嘴干栏式建筑遗迹我要新鲜事2023-05-27 20:44:250000