「考古词条」青铜时代 · 铜绿山古矿冶遗址

周代至汉代采铜和冶铜遗址。铜绿山乃铜绿色山丘之意。位于湖北省大冶县西北3公里处。 这里的主要遗存可分为前后两期,前期属春秋时期或稍早,后期年代为战国至汉代。遗址南北长2公里,东西宽1公里。1973年中国科学院考古研究所和湖北省黄石市博物馆等进行发掘。这一发现初步揭示了古代采矿和冶铜的生产情况,填补了中国冶金史上的一个空白,在学术上具有重要价值。1982年国务院公布为全国重点文物保护单位。

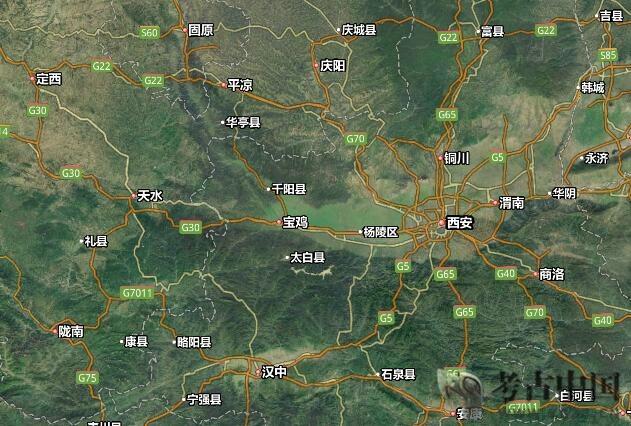

▲ 铜绿山古矿冶遗址位置图

▲ 铜绿山古矿冶遗址位置图

采矿遗址和结构 铜绿山蕴藏有丰富的铜铁矿床,并与金银钴等多种金属共生。古代采铜矿井主要集中在大理岩和火成岩的接触带上,在遗址中发现有竖井、平巷、盲井、斜巷等设施。由于接触带中岩石破碎,上部的铜氧化流失,下部的铜则因淋滤作用而逐渐富集,所以在氧化富集带上铜矿石的含铜品位可达5-8%,局部地点高达15-20%或更多。主要的矿石有孔雀石、赤铜矿、自然铜等,成为采掘铜矿石的理想场所。为确保掘进时操作的安全,工匠们在矿井中用木质的框架作支护。矿井包括春秋或稍早以及战国至西汉两个时期。两个时期的矿井,在结构和出土物上均有一定的特点。

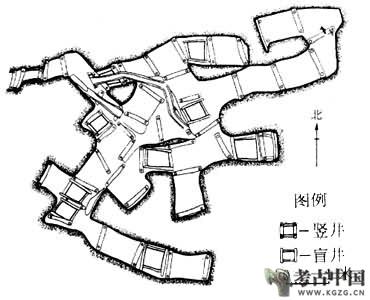

▲ 铜绿山古矿井遗址井巷平面图

▲ 铜绿山古矿井遗址井巷平面图

竖井的主体支护是用四根木料以榫卯法互相穿接制成的方形框架,有的在凿有榫眼的两根木料的两端还削出尖端,以便才楔入井壁围岩而使框架固定下来。上下两副框架的间距在40厘米左右,有的框架之间有竹篾挂住。框架的四周还衬以席子并用细木棍别住。早期的框架规格较小,长宽多在60厘米左右;晚期的框架则较大,有的还用“密集法搭口式框架",即用4根两端砍出台阶状搭口榫圆木搭连成的方框,整个竖井都用这样的方形框架层层叠架而成,其口径在110-130厘米之间。

▲ 采矿遗址

▲ 采矿遗址

竖井在挖到含铜品位较高的地方时,便向侧壁开拓平巷。这种竖井的底部,一般都有“马头门”结构,用4根竖立的圆木或方木以榫卯法穿接两副平放的方形框架构成一个立方形框架。其高度与平巷的高度一致。与平巷连接的一边或两边留作通道口,其余部分都衬以横向的木棍或木板作为背板。平巷中也用木材制成框架支护。早期的支架亦用榫卯法穿接成方形框架并排立于巷道之中,框架由两根立柱连接顶梁和地袱而成;晚期平巷中的框架用料变粗,并改变原来的榫卯法结构,立柱的上端变为支叉形,顶梁放在支叉中,为不使立柱内倾,横梁下贴有“内撑木”,地袱的两端则用搭口式接头与立柱相接。早晚期平巷框架的外侧都用木棍或木板作背板,有的还加衬席子。顶梁之上,一般都用排列整齐的木棍或木板作顶板。

▲ 遗址发掘现场

▲ 遗址发掘现场

由采掘面上揭露的井巷的分布情况可以看出,很多井巷都是有机地联系起来的。其中一组由7条平巷围绕3个竖并作扇面形展开,平巷的底部还有7个盲井。井巷内一般铺设木槽作为排水设施,将矿下渗水引入储水坑(井),然后由竖井提至地面,水槽穿越竖井和巷道部分,上部盖有薄板。此外也有专门用于排水的巷道。

矿井中出土不少与采矿有关的遗物,如采掘用的斧、凿、锄、钻等金属工具,装载用的木铲(揪)、竹筐、藤篓,提升用的辘轳、绳索、木钩;排水用的木槽、木桶、木勺以及船形木斗等。出土的金属工具中,早期矿井中所出者均青铜质,晚期矿井中则有铁制的钻、凿、锥、锄等工具。

▲ 矿冶遗址

▲ 矿冶遗址

冶炼遗迹与遗物 铜绿山矿区内的不少地点,地表面覆盖有厚厚的炉渣,据估算,炉渣总量超过40万吨。化验表明,炉渣中含铁品位很高,而铜含量很低,当是炼铜后弃置的炉渣。在11号矿体的发掘中,曾清理了春秋时代的炼炉8座。其炉型均为炼铜竖炉,由炉基、炉缸、炉身三部分组成。炉基位于当时的地面之下,中间设有一字形或丁字形风沟,模拟实验证明,风沟的设置对冶炼时确保炉缸的温度有一定作用。炉缸设在炉基之上,截面为长方形,长约70厘米,宽约40厘米。炉缸一侧设有金门,形状为内宽外窄,内低外高,顶呈拱形。炉内壁与金门内口一段衬有耐火材料。炉身设有鼓风口,炉壁厚40厘米。炉周围发现工棚遗迹及碎矿用的石砧、石球、加工过的矿石(包括孔雀石)、铜块,还有鬲、罐、豆等陶器。

▲ 东周时期冶铜竖炉

▲ 东周时期冶铜竖炉

采冶工艺的研究 铜绿山古矿井的发现,特别是成组井巷被揭露,为研究古代采冶工艺提供了宝贵资料。研究者普遍认为,当时已经初步掌握矿井支护、提升、通风、排水等方面的技术,因而工匠们能在四、五十米深处采掘矿石并运送至地面。在当时缺乏机械通风设施的情况下,主要靠井口高低不同产生的气压差而形成的自然风流来调节巷道中的空气,以确保采掘面上氧气的供给。巷道中出土的“船形木斗”,一般认为是用于“重力选矿”以鉴定矿石的含铜品位,从而确定采掘方向的。至于采掘方法,有人提出了上行开采和分段提升的推测;有人则认为当时的采掘过程是由竖并-平巷-盲井的方向进行的;提升运输则是由盲井-平巷-竖井的途径完成的。

▲ 出土铜矿

▲ 出土铜矿

▲ 青铜炼渣

▲ 青铜炼渣

发掘资料表明,至少在战国时代,此地采矿已经使用辘轳提升矿石和运送器材。辘轳轴通长250厘米,两端砍成较小的轴头,轴身两端各有两排环绕一圈的长方孔,可插入木条。在复原研究中,有人认为外围方孔插上木条后可起到“制动闸”的作用;有人认为这是使用齿轮牵引辘轳轴时用于咬合齿轮的孔眼;也有人根据明人宋应星《天工开物》所述,认为外圈方孔眼是为加粗辘轳直径,提高提升效率而插入如车轴辐条那样的木棍用的。

▲ 提升矿石用的辘轳复原模型

▲ 提升矿石用的辘轳复原模型

在冶炼工艺方面,研究者进行炼炉复原研究时,各人对炉腔形状有不同的看法:有人认为炉腔应呈正锥体形,口小腹大;有人则认为,正锥体形的炉腔因炉壁与物料之间缺乏摩擦力,不易控制物料的下降速度,因而提出了炉口稍大于炉腹的设想。

▲ 铜绿山出土的辘轳轴

▲ 铜绿山出土的辘轳轴

▲ 铜绿山古矿冶遗址出土的采矿遗物 木瓢

▲ 铜绿山古矿冶遗址出土的采矿遗物 木瓢

▲ 铜绿山古矿冶遗址出土的采矿遗物 木桶

▲ 铜绿山古矿冶遗址出土的采矿遗物 木桶

▲ 铜绿山古代采矿工具

▲ 铜绿山古代采矿工具

模拟实验证明,当时竖炉进行的是氧化矿的还原熔炼。这种竖炉具有冶炼性能良好、炉龄较长、操作简单等特点。它可以连续加料、连续排渣、间断放铜,持续进行冶铜生产。在确保炉温的情况下,不论是高品位的还是低品位的矿石,也不论块矿还是粉矿,都能进行熔炼。如按平均品位12%计算,每炉日产粗铜将不低于300公斤。炉渣大多冷凝成薄片状,表明冶炼时炉渣的流动性能良好,经化学分析,炉渣酸度适宜,含铜量仅占0.7%,说明东周时期的冶铜工艺已达到相当高的水平。

翟少东、傅罗文:北美中国考古学的后张光直时代

我要新鲜事2023-05-31 20:56:450000NBA全明星赛编年史1997:飞人三双,科比扣篮王

1997年全明星赛在克利夫兰举办,正值NBA成立50年周年之际,官方还举办了50年周年庆典发布会。1997年全明星赛中场休息时,由官方选定的50大巨星鱼贯而出,其中47名球星来到球场迎接现场20562名球迷的欢呼,入选年龄最小的是沙奎尔-奥尼尔,当时他刚刚年满25岁。我要新鲜事2023-05-31 22:15:150000「考古词条」青铜时代 · 何尊

西周初年第一件有纪年铭的铜器。又名(无可)尊。为周成三五年名何者所作。1965年出土于陕西省宝鸡。现藏宝鸡市博物馆。尊为圆口方体。口径28.8厘米,通高38.8厘米,颈饰兽形蕉叶纹及蛇纹,中腹及圈足皆饰兽面纹,雷纹地,高浮雕。外壁有4条竖的扉棱。铭文在器内底部,共12行,现存119字(破洞处损泐约3字)。铭文内容为,周成王“初(䙴阝)宅邘成周",福祭武王。四月丙戌日,王在京室训诰小子。我要新鲜事2023-05-27 09:55:150001「考古词条」铁器时代 · 秦兵马俑坑

我要新鲜事2023-05-26 22:33:4200001949年国民党想挖开戴笠墓,火化尸体骨灰带往台湾,为何又放弃?

已消失的戴笠墓本文作者倪方六看到这个题目,有网友或许会问题,戴笠墓在哪里?在南京东郊的紫金山南麓,毗邻中山陵。戴笠墓地是蒋介石亲自选定的。当时蒋介石柱着手杖,一直走到灵谷寺后山山顶,又转到烈士公墓山头,再顺着烈士公墓小道下山。到了一处前面有一个小水塘的地方,蒋介石停了下来,对陪同的毛人凤说:“我看这块地方很好,前后左右都不错,将来安葬时要取子午向。”我要新鲜事2023-05-26 18:00:590000