讲座:杨泓:《1957年响堂山石窟勘测回忆》

该文为北大“纪念宿白先生诞辰一百周年——石窟寺考古系列讲座”的第一讲的纪要。本次讲座题目为《1957年响堂山石窟勘测回忆》,主讲人为中国社会科学院考古研究所研究员杨泓先生,由北京大学考古文博学院教授、云冈研究院院长杭侃老师主持。摘录于下分享给大家。

杨先生的讲座由两部分构成:第一部分回忆了1957年12月宿白、赵思训、刘慧达诸位先生带领53级本科生赴河北邯郸市峰峰矿区响堂山石窟开展考古勘测的始末,为我们带来了一段生动的学术史。第二部分就“北魏影塑”这一专题做了简要介绍,以敦煌、麦积山诸洞窟与北魏佛寺塔基遗址出土标本为例,提示我们在研究石窟寺的过程中,不仅要对石窟本体有全面、完整的考虑,还要细致观察与石窟寺不可分割的诸多具体要素,并且在解释考古材料时充分结合历史背景。

图1:讲座现场

图1:讲座现场

一、1957年响堂山石窟勘测回忆

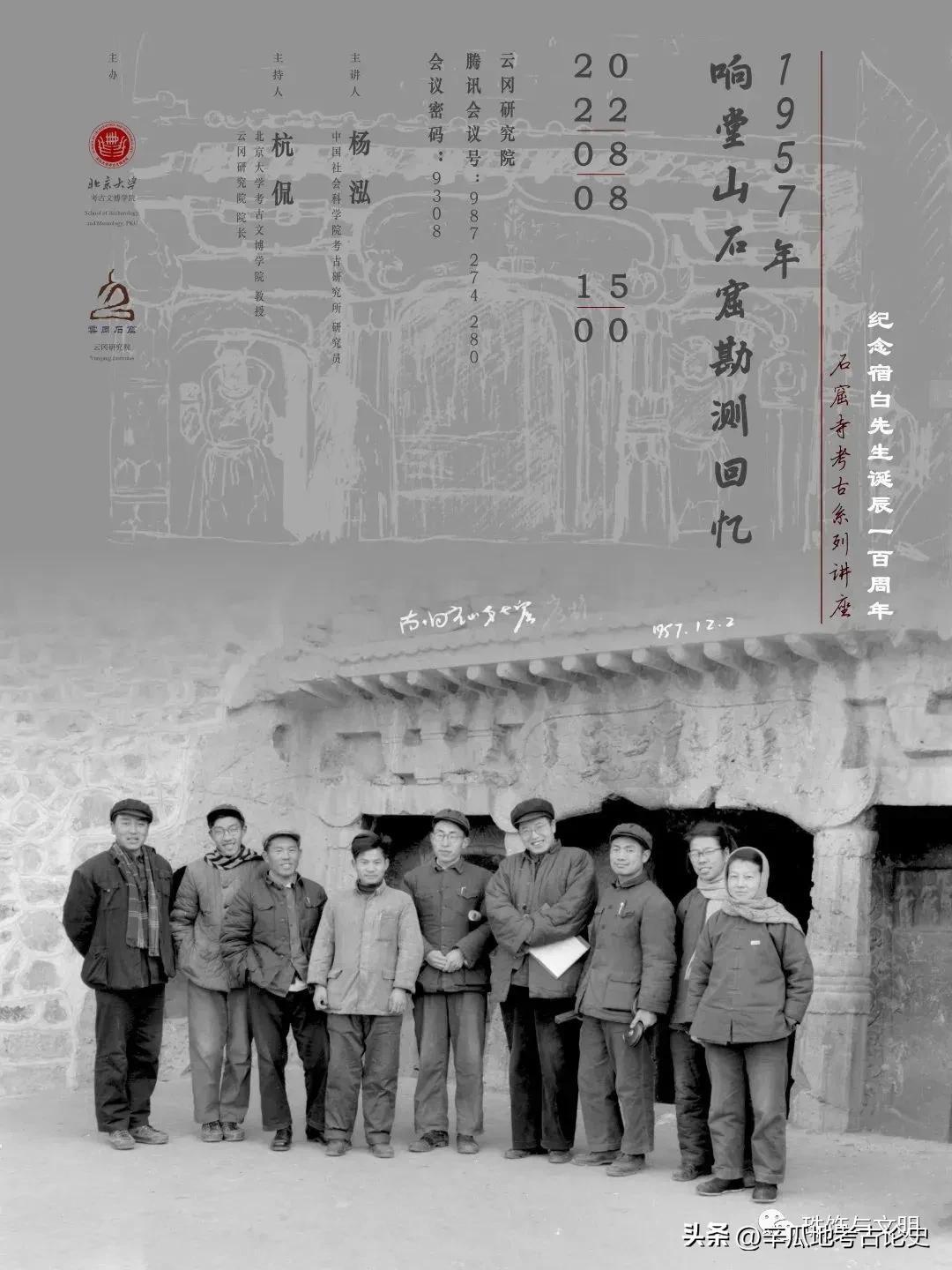

在介绍1957年勘测工作缘起以前,杨先生首先带领我们回顾了二十世纪上半叶响堂山石窟已有的测绘工作及成果。早在1936年,日本学者水野清一、长广敏雄便拉开了响堂山石窟勘测的序幕,出版了首部勘测报告《响堂山石窟》。国立北平研究院史学考古组也曾赴响堂山考察,制作了石窟寺碑铭题记的拓片,出版有《南北响堂寺及其附近石刻目录》。宿白先生认为,中国石窟寺考古学首先要对石窟寺遗迹作忠实的、客观的、科学的清理和记录,可见勘测工作对后续研究的重要意义。在北京大学执教期间,宿先生于石窟寺考古领域的工作主要由两部分组成:一是文献学和石窟分期的研究。例如五十年代发表的《大金西京武州山重修大石窟寺碑校注》和《参观敦煌莫高窟第285号窟札记》,前者标志着宿先生开启了对云冈石窟分期的探索,后者则是用考古学方法研究敦煌北朝石窟的基础性成果。二是带领学生前往石窟寺开展认识实习。51、52级本科生赴云冈考察,彼时条件十分艰苦。作为53级本科生,杨老先生认识实习的地点为洛阳龙门石窟。1957年宿先生选择响堂山作为考古学方法勘测石窟寺的首次尝试,主要有以下两方面原因:第一,学校考古教研室希望在本专业教师的指导下,完全按照教学计划要求来安排学生实习。第二,南北响堂石窟的洞窟总数不多,体量对于两周的实习时间而言较为合适。杨先生回忆,在完成为期两个半月的涧沟遗址、百家村战国墓发掘工作后,师生曾举办一场小型展览。他们制作了简单的介绍图表,于当地集市旁摆放出土标本。由于老乡们都称发掘队伍的工作为“盗宝”,因而展览甫一开幕,即有很多群众前往参观,热情十分高涨。宿先生、杨先生都曾亲自为大家讲解出土物与发掘的具体情况。

图2:邯郸市文物展览合影

图2:邯郸市文物展览合影

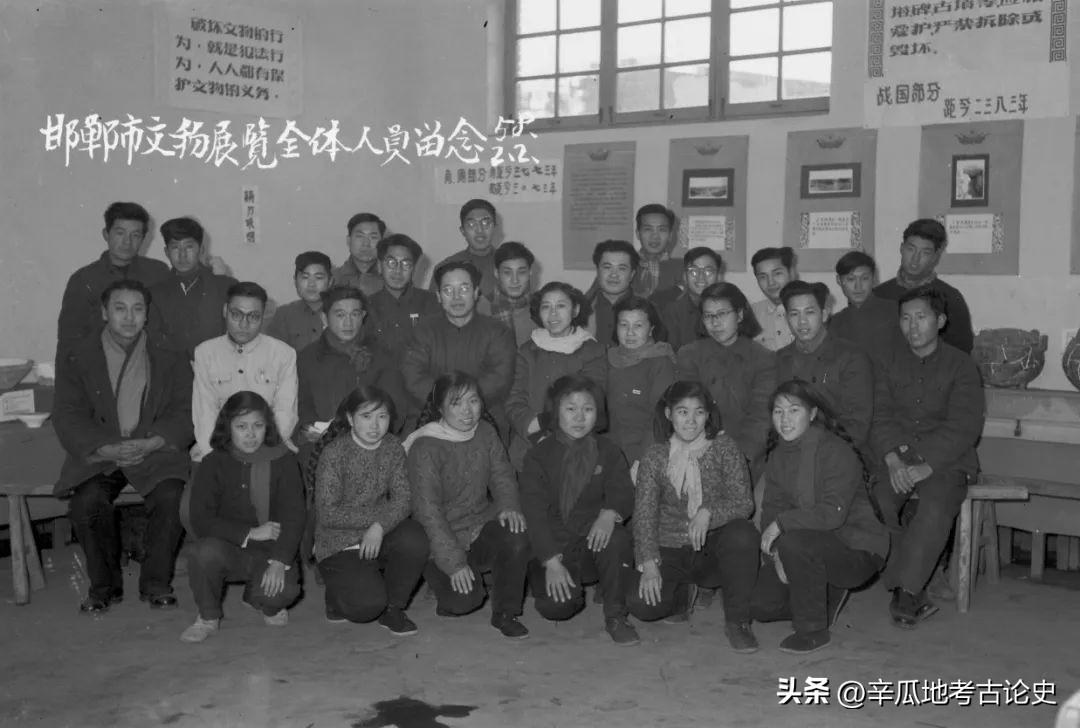

待展览结束、稍事休整后,53级本科生分为多个小组,在教师带领下赴各地开展半个月的考古调查。杨先生即与刘勋、孙国璋同组,随宿白、赵思训、刘慧达三位先生前往南北响堂山石窟。在勘测工作正式开始前,宿先生要求学生阅读相关文献作为准备工作。其中包括东魏、北齐时期的史料和此前学者已发表的内容,即日本学者所著《响堂山石窟》和北平研究院所编碑文目录,为后续正式勘测打牢基础。

图3:响堂山石窟勘测合影

图3:响堂山石窟勘测合影

1957年的勘测为期两周。师生首先抵达南响堂石窟。宿先生与刘慧达负责洞窟内容的详细记录,赵思训先生拍照,由三名学生进行实际测量。当时所用的测绘工具十分简单,仅有三脚架、水平仪、皮尺与标杆,且六天时间里需要完成南响堂七座石窟的勘测,较为紧张。在南响堂的勘测结束后,经石窟保管所工作人员介绍,众人得知在转往北响堂的途中有一小窟,当地老乡称为“洞窖”。遂分两路,由宿先生带领学生前往考察。作为本次实习的最终考核内容,北响堂三座主要洞窟的勘测由三名学生负责完成。

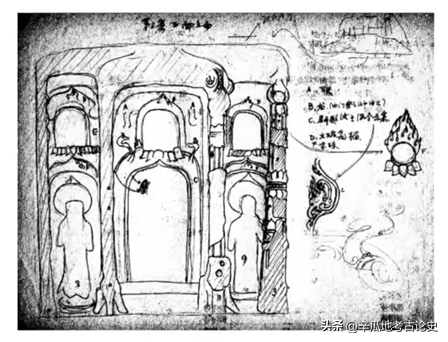

图4:北响堂山中洞外观正面示意图(杨泓先生1957年所作笔记)

图4:北响堂山中洞外观正面示意图(杨泓先生1957年所作笔记)

由于多重原因,响堂山石窟的考古报告目前尚未出版。但全新的勘测工作已在进行之中。相信在工作者的努力之下,这份迟到的报告将于不久的将来如期问世。最后,杨先生总结了1957年响堂山石窟勘测的两点学术贡献:第一,此次工作是宿白先生创立中国石窟寺考古学以来,首次亲自指导学生进行石窟寺实地勘测,具有初创性。第二,虽然宿先生亦曾于六十年代带领学生赴敦煌、龙门等地开展考古实习,但上述工作均在大型石窟展开,局限于部分洞窟,不如响堂山勘测得全面,因而更凸显了后者的重要意义。

二、漫谈北魏影塑艺术

图5:麦积山第133窟影塑飞天

图5:麦积山第133窟影塑飞天

影塑装饰是石窟寺不可分割的重要组成部分。杨先生对北魏影塑的关注始于麦积山第133窟的泥塑飞天像。此飞天形态飘逸,呈现佛教中国化的鲜明特征,其瘦骨清像的艺术风格加之安详的面容、未露的双足以及飘扬的衣纹,均与南朝墓葬拼镶砖画的做法相似。敦煌早期洞窟基本都经历过大修,但仍有影塑及遗痕保留。六座北魏中心柱窟上部的龛楣外侧几乎遍布影塑。该现象短时间内在石窟中普遍出现,为此时期敦煌地区洞窟设计受北朝平城、洛阳粉本影响所致。北魏灭亡后,敦煌隶属西魏、北周,尚存中心柱窟,亦有影塑。但北周部分洞窟已改为四壁贴影塑千佛。此后敦煌洞窟中再无影塑出现。题材方面,敦煌北魏洞窟内影塑有佛像、胁侍菩萨、供养菩萨、飞天等,基本不见供养人。麦积山石窟影塑在整体数量、艺术水平和题材丰富性方面都超过敦煌。其施用位置集中于正侧壁龛楣上部、佛龛左右以及佛像周围,内容更为复杂,出现大量供养人。此外,杨先生还列举了文明皇太后陵思远浮屠、辽宁朝阳北塔、洛阳永宁寺塔三例北魏佛寺塔基遗址中获得的影塑资料。前两者时代相近,所出影塑均呈现迁洛前的佛像面相:脸圆鼓,眉眼集中于面部中央。永宁寺塔影塑则明显受南朝张僧繇绘画风格影响,正如《历代名画记》所载:“顾得其神、陆得其骨、张得其肉”,这批影塑线条柔和、面容丰满。综上可知,北魏佛塔中心柱上大多贴附影塑。该现象在北魏两京地区极盛并以此辐射四方。石窟方面,敦煌北魏洞窟中普遍使用泥制影塑;云冈石窟由于其石雕特点,仍需具体分析以判断是否在装饰层面受到影响。北魏分裂后,西魏、北周时期的敦煌石窟中仍存影塑,但此时洞窟形制已变,推测是该地受到长安佛教影响的表现,亟待未来考古新发现证明。而在东魏、北齐时期的邺城,虽然发现了整体布局与永宁寺相近的赵彭城佛寺遗址,且其塔基中所见立刹有助于还原永宁寺塔的具体情况,然而该遗址中并无确切证据表明影塑的存在。最后,杨先生讨论了影塑起源问题。对比可见,朝鲜半岛南部百济佛寺遗址出土影塑与永宁寺标本极其相似。然而联系史料,百济在其历史发展进程中由于北部高句丽的阻碍,始终未与北魏建立起官方直接联系,却与南朝因海路而交往密切。由此推断,影塑装饰可能是自南朝佛寺中流行起来,并逐步北传。

过去农村男女相亲,双方家庭都会瞒着对方去做一件事,知道的老了

过去的婚前家庭调查本文作者倪方六现在城里大都是自由恋爱了,在农村仍流行相亲,不过已比过去简单多了,只要男孩子女孩子满意了,双方家长基本上就同意了,不会干涉。但在过去,或者说30年前,还不是这样。(农村相亲,现代表演)过去媒聘早,男孩女孩还是未成年时,就会有人“提媒”,俗称“提亲事”。负责提亲的人,就是大家都知道的“媒人”。提亲时,一般是请庄邻中能说会道、又熟悉的人做媒。我要新鲜事2023-05-27 06:38:000000广西挖出20万年前的“人类” 日本教授研究后 这是我们的祖先

广西壮族自治区位于中国南方沿海地区,是岭南文化的重要传承地之一。这个地方以其优美的山水景色和知名的旅游景点吸引了众多游客,如桂林山水、德天瀑布和北海银滩等。然而,今天我们要谈论的是广西在考古方面取得的成果,这次发现的远古“人类”甚至引起了日本教授的关注,他们声称这些人类化石可能是他们的祖先。我要新鲜事2023-07-04 16:36:580000清西陵中,几座最具代表性的陵寝建筑,堪称绝无仅有的艺术珍品

清西陵,无论是从建筑规模,建筑技艺还是文化内涵,都堪称前所未有。其中,规模最大,功能最完备的雍正泰陵,位于陵区的中心位置,是西陵中建筑最早、规模最大的一座。泰陵始建于1730年,占地8.47公顷,内葬世宗雍正皇帝,孝敬宪皇后,敦肃皇贵妃。我要新鲜事2023-08-31 18:52:3900002022年度全国十大考古新发现之终极预测(先秦篇)

#2022年度全国十大考古新发现揭晓#昨日《中国文物报》官方已经把2022年度全国十大考古新发现进入终评的22个项目的详细信息公布完毕,明天便开始终评会。每年的这个时候,大家就像抓彩票似得会猜一下究竟有哪十项能够最终摘得桂冠。虽然已经是22选10,但是大家运气好的往往只能猜对六七个,一般也就四五个,因为总有那么几个是没悬念的,比如郧县人头骨,比如南佐,而其他究竟谁能入选那影响因素可就多去了。我要新鲜事2023-05-25 16:42:360000文博系列丛书 |“丝路物语”书系:读来,犹如一场旅行

我要新鲜事2023-05-06 17:46:590003