郭静云:传统思想与上古信仰的背景

中国传统思想奠基于春秋战国时代的百家争鸣。战国时期的思想论辩,逐步形成几个不同的主流派别。在两千余年的思想演化中,每个时代的学者都希望能溯及本源。然因战国晚期以来,各家追求将本门多种流传的文献版本统一及标准化,接着秦帝国统一文字,而后至两汉以帝国化的儒学名义推行正统化思想,以上诸因素,使得先秦的思想渐渐被忘记。是故,后世的追本溯源,均难以跨越秦汉思想史的鸿沟。

近年来出土的战国竹简文本,对中国思想溯源研究,提供了一手材料,让我们看到战国时期更加丰富多元的观念,并考虑更原始的源泉。若进一步思考传统思想的形成与渊源,除需要了解出土的先秦文本之外,更要思考它们的背景。战国思想的背景,不仅包涵当时的社会情况、文人所遇到的实际问题,同时也涉及文化观念,如流行的论辩题目、当时文人的思考模式等等。倘若战国文人跨越了前人的思考模式,其思想也会保留此一跨越的痕迹。简言之,战国时期的思想上可溯于两周时期的天地与人生观念,或滥觞于更早的夏商甚至更早期的文化——亦即中国多元先民的巫觋信仰中。

学者们通常说,战国思想家将上古的天地与人生观念“哲理化”。然而,早在“哲理化”、“思想化”之前,古人对天地的认识已非常扎实。只是在观察自然规律时,古人并不探究其原理,而是视之为神祕、崇高的对象。古人常用神祕形象来形容其对天地的认识,这些神祕形象构成了上古的宇宙观,同时也成为被崇拜的对象。这并不是因为古人不理解自然界,才将之神格化,而是因为这些形象结构本身就是古人了解宇宙的方法。战国时期的人用哲理辩论来探讨宇宙的本质,也不是因为他们比前人更加了解宇宙的规律,而是他们把前人的“形象语言”转变成另一种“思想语言”。

哲理化前后的天地观,还有一项关键性的差异。古人依其观察,把宇宙规律视为形象化的结构,视为可观察的存在。他们观察、了解、崇拜并采用这套结构,而不加质疑,更不会产生辩论。巫师是古代负责沟通宇宙的智者,基本上可以视为远古的科学家,他们掌握了数学、天文学、地理学、医学等知识,而且不断从事研究。但这些“科学知识”是不会被讨论的。根据其对天地和人生的认识,古人设定了一些配合自然规律的行为与神祕禁忌。在当时的文化中,这些行为和禁忌并不需要多作解释。换言之,上古对天地和人生的认识,是一种建立在观察与智识基础上的“信仰”,一种被神格化且固定不变的宇宙图象。如果将其视为古人的“迷信”,就无法理解古人对宇宙的认知方式。认知宇宙可以有各种方法,但都有其限制,现代人的科学方法,在许多方面可能超越了古人,但是因为过度细化,在某些方面或许反而不如他们观察得清楚。

战国时期的思想家,仍要面对天地和人生的难题,而且他们的出发点仍旧是自远古留传下来的知识及神祕形象。他们开始对上古信仰的性质表达怀疑,并寻找论据,进行辩论。

巫觋文化信仰不仅有思想化的演变,同时也经历了民间迷信化的过程。在巫觋社会中,是极少数的人物掌握观察自然现象、了解天象地兆、确定历法、祭礼,而同时负责推算、占卜、解决社会所关注的问题。对自然界没有累积足够知识和经验者,不能承担作巫师的责任。这些经验也在代际间秘密传承,在社会内对其他人形成一种神祕感。但是随着社会的发展过程,慢慢地除了巫师以外有越来越多的人掌握了这方面的知识。其中一些人将这些巫觋的知识重新思考,寻找事件更深入的起源和因果关系,这就是后来所称的“文人”。文人们进一步将巫觋知识发展为一套思想系统,同时将信仰转化成“哲学”。除了文人的思想系统之外,另一群人则让巫觋知识变成“民间习俗”并加以传播。这些人未必了解仪式、规定和禁忌的来源及核心理由,但他们模仿一些古巫师的做法,形成简化、朴素化的上古信仰模拟版本。这种“版本”在已经过观念哲理化的社会中,显然被视为是民间的迷信。但在我们做巫觋文化溯源的研究当中,绝不能将上古深入的信仰视为迷信,而是应该建立正确的认知:在上古社会中,巫师的活动事实上是人类认知宇宙和生命之崇高精神的方式。

当我们留意古今观念的关联时,便容易发现很多尚未完全断裂的原始巫觋文化观念,一脉相承地影响中华传统的形成。上古巫觋信仰并未消失,而是经过数次理性化、道教化、佛教化等接连不断的介入与混杂,演变成为中华文明的传统。本书藉由出土及传世史料,企图勾勒上古信仰的原貌,及其在历史上的思想化和迷信化的演变。

我们必须了解,古代信仰的哲理化并非一蹴而就,它是一种漫长的过程。上古信仰经历漫长的发展,塑造了传统的思想脉络。在这一发展的长河中,每个阶段都有不同的社会认知与文化面貌。此外,发展过程中不同文化互有往来交流,这些都构成传统思想形成的关键因素。

中国领土广大,地形多变,气候不一。在远古时期,这些不同的环境条件造就了不同的生活方式,以及不同的文化观念。不同文明在历史中川流交错,彼此清浊汇聚、生态杂处。有些文明消逝在洪流里,但其文化成份却仍在新的文明中延续。这些古代文明如同众多音质独特、却又各自独立的乐器,直至三代,才逐步融合成为中华文明的交响曲。

此一过程到了殷商之后尤其明显,殷商文明属于多元文化合为一体,既是远古巫觋文明的末流,又是中华文明之滥觞,许多观念、制度、礼仪都奠基于此时,而殷商信仰更已见诸文字记录,并可在春秋战国时期找到其思想化、哲理化的痕迹。

对三代信仰之结构过程的研究,涉及到对相关历史背景的认识以及对不同材料、方法和视角的处理,下面拟就这几个基本问题略作说明以奠定全书的背景。首先我们需要厘清时空范围,了解该地域的关键特点以及历史演化脉络,同时从观察具体社会文化的微观角度,以及从宏观人类历史的角度,来定义商文明的位置;其次,我们需要厘清认识古人精神文化的方法所在。

摘自郭静云:《天神与天地之道》,上海古籍地版社2016年,页1-2。

韩建业:石峁:文化坐标与文明维度

我要新鲜事2023-05-27 19:18:150000说说NBA球队的成功之道——教父篇

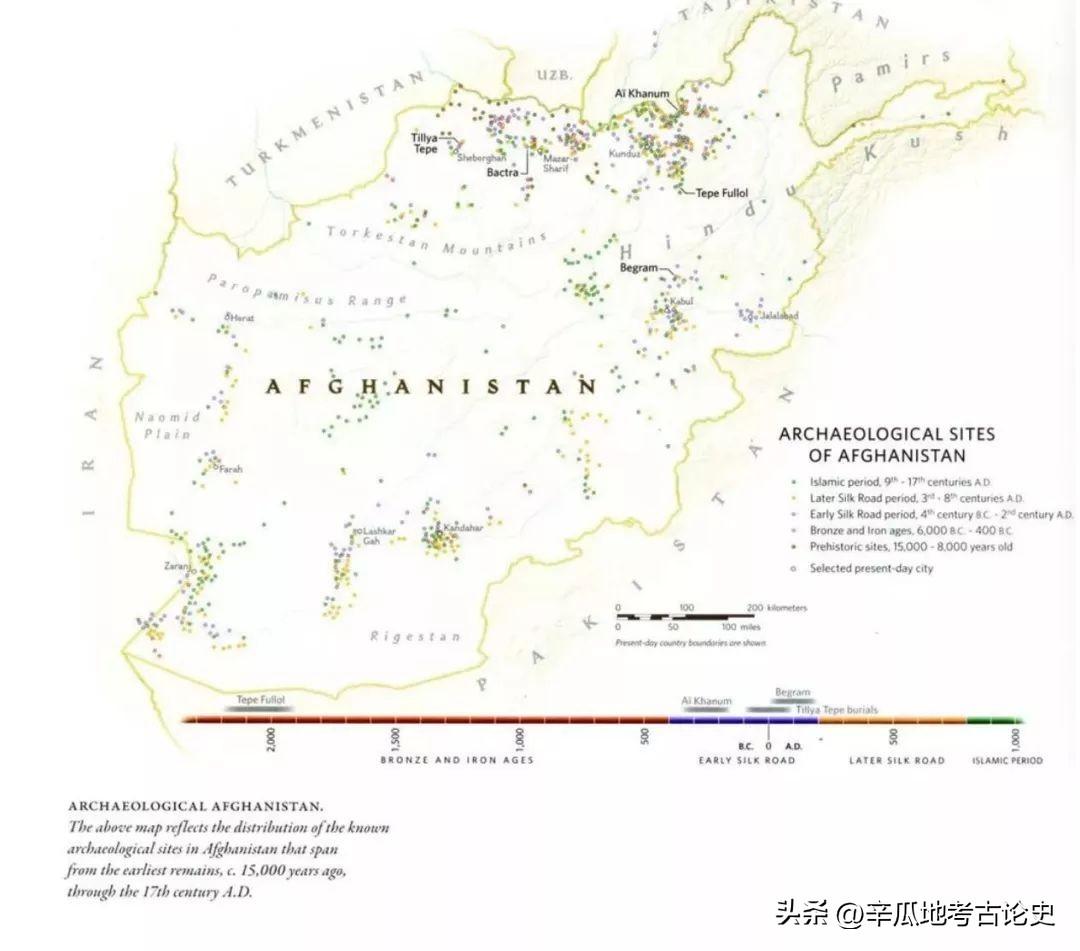

之前已经从选秀和交易来说道NBA球队的成功之道,然而选中的新秀短则三年多则五六年,如果球队战绩或加码达不到要求终究会走人。而交易来的球星本来要的就是人家的当下即战力,又怎能指望人家善始善终,所以一个球队若要常年保持竞争力,需要一个真正的球队掌舵人——教父。说说NBA球队的成功之道——选秀篇说说NBA球队的成功之道——交易篇我要新鲜事2023-05-31 23:57:500000邵学成:阿富汗黄金之丘的考古往事

迎接逝去的灵光苏联考古学家萨利安尼迪(V.I.Sarianidi,1922-2013)在二○一三年十二月去世了,但他的故事还在学界流传着。有些时候感觉他还没有离开,对于一些中亚考古学问题的思考和争议,仍然在他生前的理论设想中继续着。在对中亚考古学的追求中,伴随着东西方冷战、苏联解体和阿富汗动荡,多少都会让人感觉得到与付出都充满矛盾,既有劳累的欣慰,也有痛苦的幸福。我要新鲜事2023-05-28 00:09:140000晁福林:中国早期国家问题论纲

中国早期国家的历史发展阶段,按照学术界比较一致的意见,应当相当于新石器时代后期和传说时代的五帝时期。由于中国早期国家的形态及其发展道路涉及到中国上古时代如何由野蛮走向文明、早期国家的特色、文明时代初期社会发展道路等重要问题,所以,它理所当然地受到学术界的长期关注。今试将若干偏重于理论方面的思考胪列如下。0000探寻秦陵:秦朝留给我们什么?

公元前221年,位于西北边陲的秦国,以虎狼之师力压群雄,结束了春秋以来五百多年诸侯称霸、列国纷争的动荡局面,完成了中国历史上的首次统一。秦朝就这样凛然登上历史舞台。我要新鲜事2023-05-25 20:28:100003