中国史前粟作、稻作文化应对4.2 ka寒冷事件时呈反相模式

当前,我们生活在一个面临重大气候挑战的时代,研究过去快速气候事件与人类社会响应的关系,可以为应对未来人类生存场景和增强适应能力提供参考视角。4.2ka事件(4.3-3.9 ka BP)作为一个全球性的寒冷事件,既是全新世-梅加拉亚期(Meghalayan)开始的标志事件,也与欧亚大陆从两河流域、到印度河流域诸多古代文明崩溃的时间一致,是研究环境变化和社会可持续发展关系的关键时期。

然而,4.2ka寒冷事件,并没有造成我国中原文化的中断,中华文明成为唯一延续至今、未曾间断的古代文明。如何解释中华文明没有中断的原因,前人从我国地理环境格局、旱作-稻作农业的互补等方面,提出了许多重要的观点,然而,关于我国史前文化、人口和旱作-稻作农业兴衰的详细时空证据、演化模式及其与4.2 ka气候环境事件的关系,目前仍然存在许多争议。

造成上述争议的原因,主要在于材料方法和理论模型的限制。一方面,以往研究多采用考古遗址数量或区域性植物考古材料,缺少综合的连续高分辨率定量研究指标;另一方面,受事件成因复杂性及学科背景差异的限制,在探讨成因机制时很难兼顾环境和社会等多种因素影响。因此建立高分辨率、定量的人口、农业和气候指标,并开展多学科综合研究是解决这一争议的突破点。

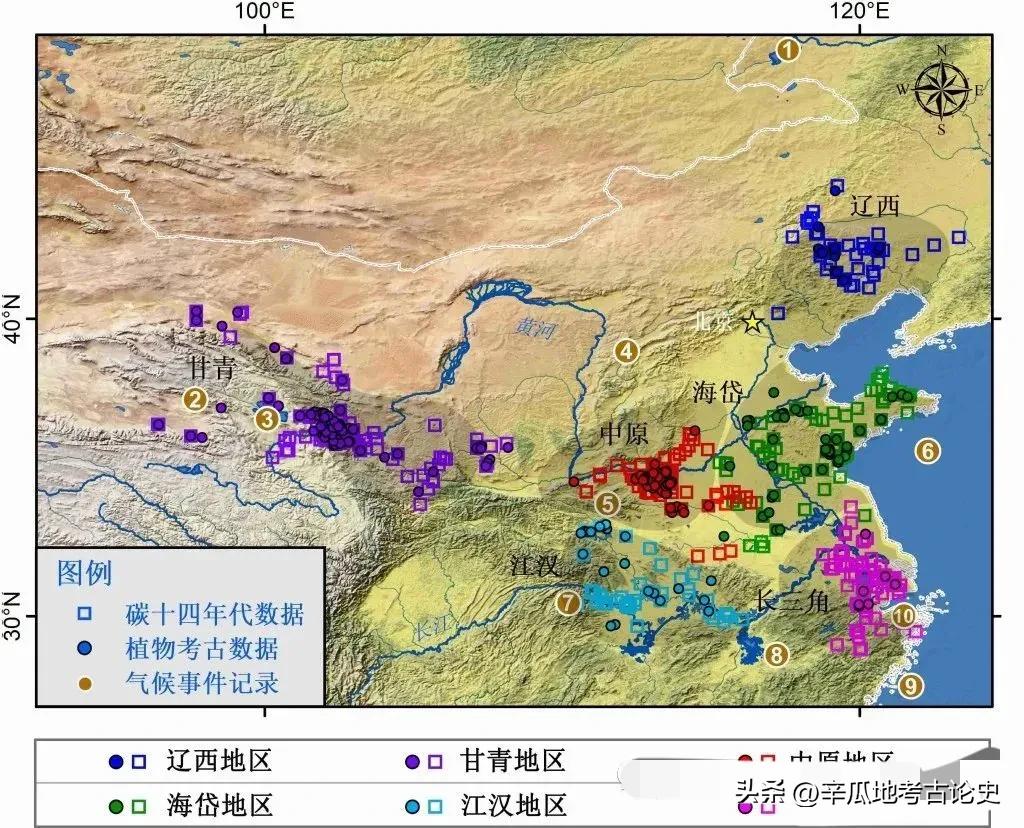

中国科学院地质与地球物理研究所贺可洋博士后、吕厚远研究员、郭正堂研究员等,联合山东大学靳桂云教授、王灿教授、北京大学张海副教授及云南师范大学沈才明教授等,通过建立中国六个文化区的新石器-青铜时代包含4160个碳十四年代数据和336个植物考古数据的数据库,以及我国包含4.2ka事件信号的定量的古环境记录(图1),运用碳十四总和概率密度(SPD)和主要农作物比例的方法,高精度、定量来重建各个区域人口历史、农业活动及其对4.2ka事件的响应。研究发现:

图1 中国六个文化区考古碳十四及植物考古数据遗址点分布

图1 中国六个文化区考古碳十四及植物考古数据遗址点分布

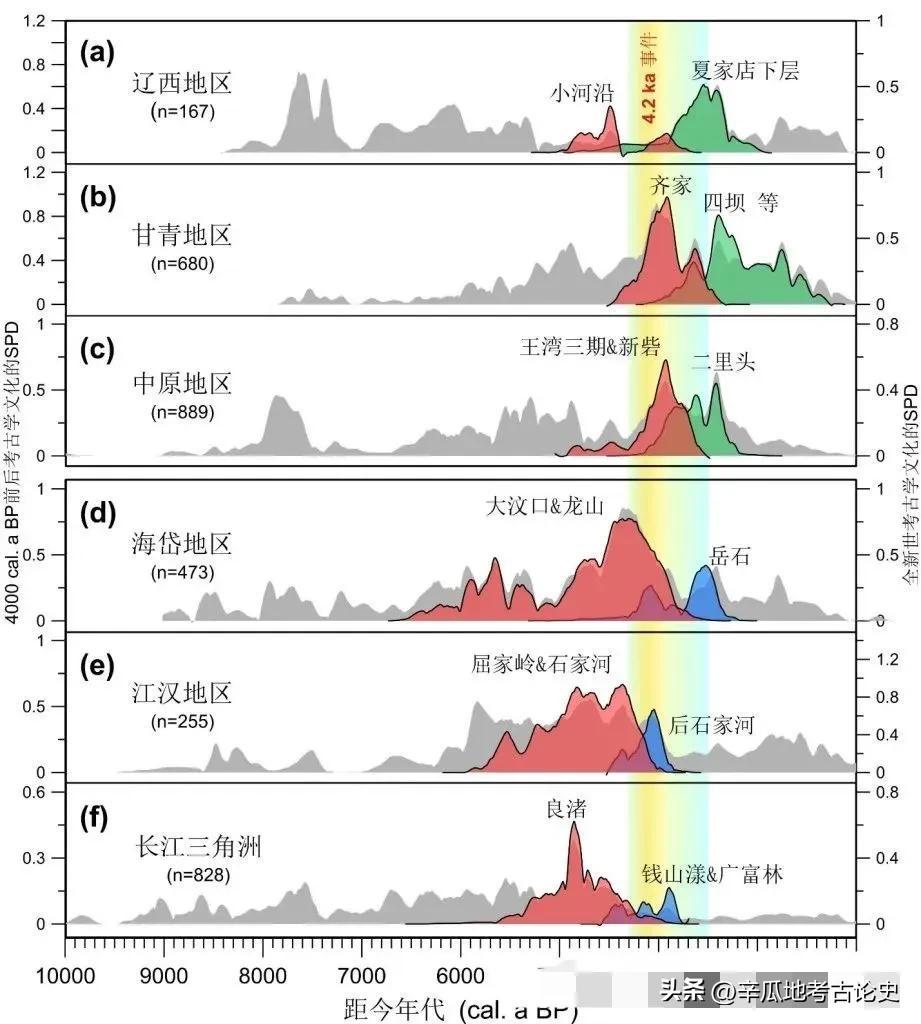

(1)人口模式:中国中原-西北部和东南部地区的人口呈现反相模式。中国中原-西北部三个文化区(中原、甘青和辽西)中,甘青和中原文化区的人口在4.2 ka事件期间及之后呈现繁荣,辽西文化区在4.2 ka事件期间衰退但在之后呈现繁荣;而中国东南部三个文化区(海岱、江汉和长三角)人口在5 ka前后已经繁荣,在4.2 ka事件期间及之后陷入萧条(图2)。

图2 中国六个主要文化分区考古碳十四总和概率密度(SPD)曲线

图2 中国六个主要文化分区考古碳十四总和概率密度(SPD)曲线

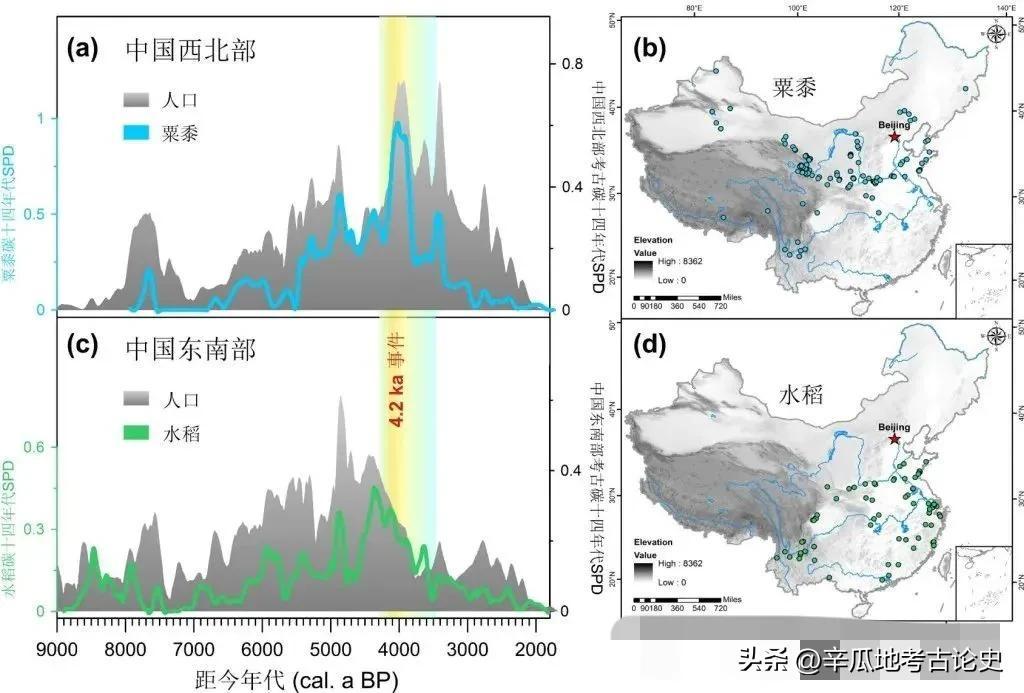

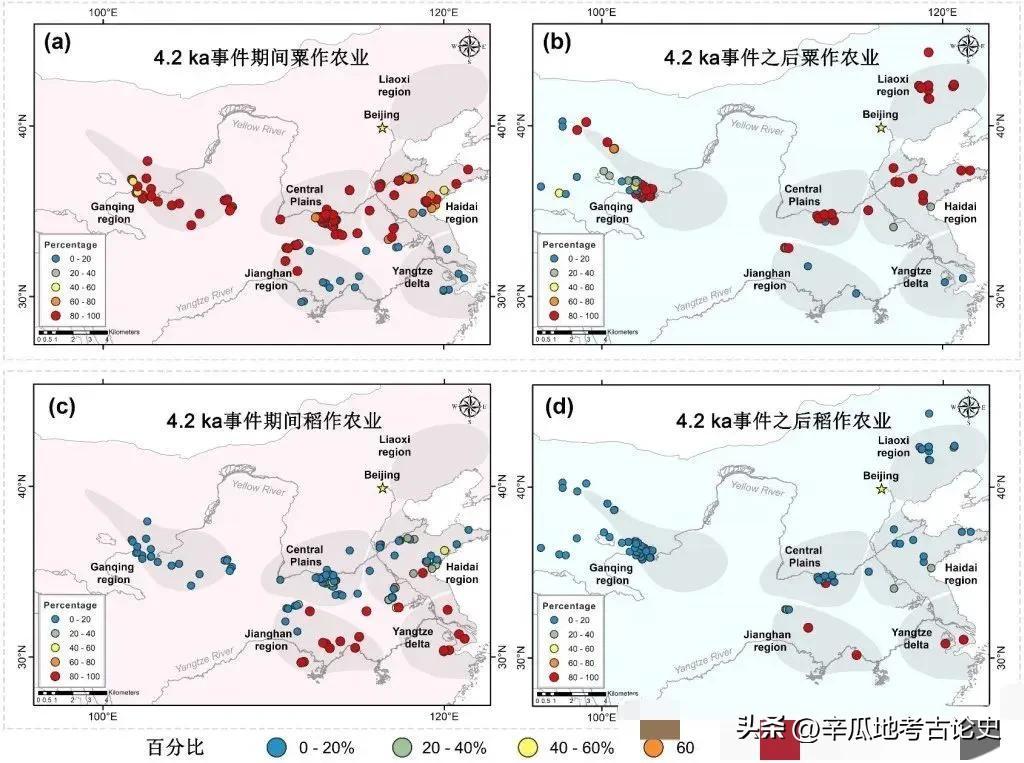

(2)农业生产:4.2 ka事件前后,这一人口反相模式与北方粟作农业兴盛和南方稻作农业衰落恰好吻合(图3)。在中国中原-西北部,种植模式主要是以粟、黍为主,并在4.2 ka事件之后农业呈日益多样化的趋势;而在中国东南部,在种植模式中占据重要甚至主导地位的水稻,在4.2 ka 事件之后发生显著衰退(图4)。

图3 考古数据与农作物数据的碳十四总和概率密度曲线(SPD)对比

图3 考古数据与农作物数据的碳十四总和概率密度曲线(SPD)对比

图4 中国六个文化分区在4.2 ka事件期间及之后种植模式的转变

图4 中国六个文化分区在4.2 ka事件期间及之后种植模式的转变

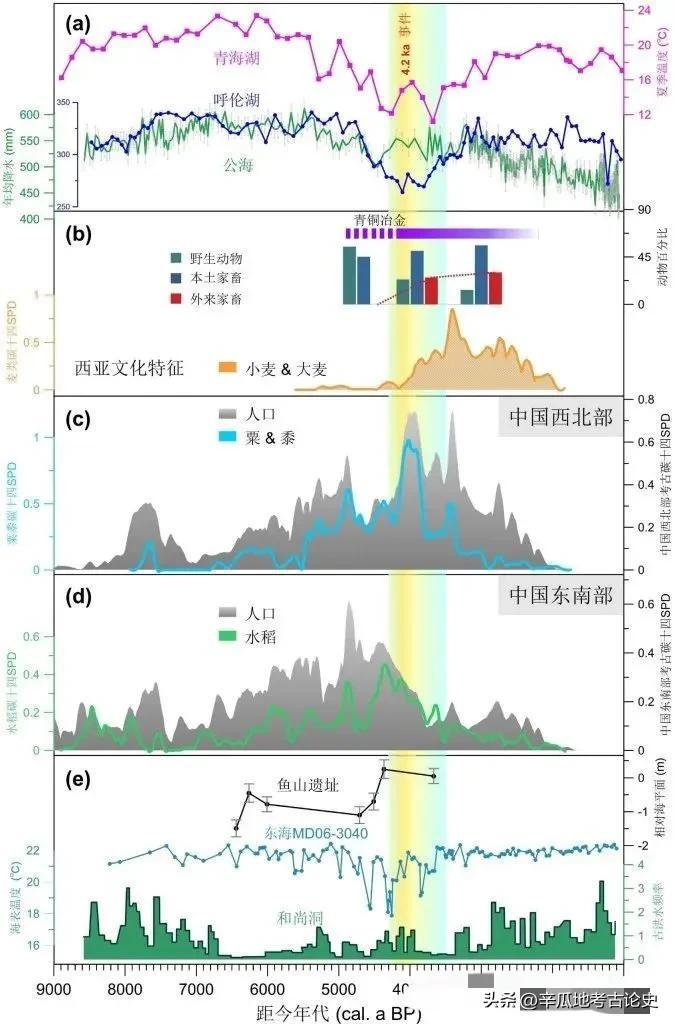

(3)气候格局:不同地区的人口、农业对4.2 ka事件响应的差异,是气候异常和文化因素综合作用的结果。4.2 ka事件期间,中国气候呈现出“总体变冷”和“北干南湿”的格局。尽管辽西地区的极端干旱(年均降水250-300 mm)导致了粟作农业崩溃,但甘青和中原地区降水仍处于粟作农业阈值范围内(年均降水500-550 mm)(图5a)。适度的干旱造成区域内原有湖泊和沼泽的大范围萎缩,从而扩大了人类居住区和农田的规模,促进粟作农业持续繁荣。与之相反,中国东南部的稻作农业,一方面受寒冷事件影响造成生态位大幅收缩,另一方面极端湿润气候叠加海平面上升因素,则会加剧洪水事件发生频率(图5e),共同造成海岱、江汉和长三角地区人口和稻作农业的衰落。

(4)文化策略:在环境压力下不同社会应对措施,也对人口和农业的兴衰产生重要影响。4.2 ka变冷事件促进了中亚绿洲通道的开辟,加速了欧亚大陆的作物和技术交流。在面对外来的小麦/大麦、绵羊/牛、青铜冶金等西亚文化要素时(图5b),中国西北部的甘青等地区持开放接纳的态度,对作物多样化产生了深远的影响,促进了多种地貌景观的开发利用,增加了环境承载能力,缓冲了气候变化的作用。然而,中国东南部的长江三角洲等地区则是一直局限于本土资源,跨欧亚文化交流对其生业和社会影响微乎其微,而且将过多的精力放在礼仪物品的生产,并爆发多次大规模部落战争,极大地浪费和削弱了社会生产力,最终造成东南部人口和农业的衰落。

图5 中国西北部和东南部古气候记录、文化特征、农业水平及人口动态对比

图5 中国西北部和东南部古气候记录、文化特征、农业水平及人口动态对比

这种差异可能代表了两种社会演化模式:尽管中国东南部(~4800-4300 cal. a BP)的人口和农业比中国西北部(~3900-3400 cal. a BP)更早达到峰值,但与中国西北部低强度、粗放的粟作农业和分层较低、开放交流的社会相比,中国东南部集约化、专业化的稻作农业和高度分化、高等级的复杂社会,似乎更容易受到气候事件的影响。

这项工作建立了中国新石器-青铜时代高分率、定量的人口和农业指标,定量化揭示了4000 cal. a BP前后的中国粟作、稻作农业与人口的反相模式,全面识别和评价了气候异常和文化交流共同作用下的社会韧性,为深入理解气候环境变化与中国史前文化变迁的关系提供了重要参考。

瑞兽麒麟真的存在吗 若是没有 那张麒麟照片又是怎么回事

瑞兽麒麟是一种神话和传说中的存在,科学界尚未有确凿的证据证明其真实存在。那些所谓的麒麟照片往往是虚构或艺术创作的产物。瑞兽麒麟是一种神话传说中的动物,在很多古老的文化中都有所提及。科学界普遍认为麒麟只存在于神话和传说中,并没有实际的证据证明其真实存在。我要新鲜事2023-05-28 20:12:210000李楠:古人得牙病 河南仰韶文化人群龋病研究

我要新鲜事2023-05-25 10:24:330003讲座整理|魏坚:河套地区军事防御体系的考古学观察

点击上方蓝字关注我们!2017年中山大学“历史、考古与文明”研究生暑期学校暨考古人类学工作坊讲座整理河套地区军事防御体系的考古学观察主讲人:魏坚教授(中国人民大学)整理人:侯佳岐(中国人民大学)校对:吕炳庚编辑、配图:赵柏熹编者按:文本由暑校学员整理,并由本号工作人员校对及编辑。如有错漏,敬请讲者或读者指正!我要新鲜事2023-05-26 14:21:270000汉墓里挖出一盏曾在浴室里用过的古灯,专家一看乐坏了,太值钱了

中华第一灯:长信宫灯文/周德秀倪方六正月里,是赏灯的日子,但这篇文章说的灯,不是那种节日消费彩灯,而是古代照明用灯。这个灯十分有来头,是从河北满城汉中山靖王刘胜墓里挖出来的。(长信宫灯)我要新鲜事2023-05-27 10:19:490000【考古词条】铁器时代 · 德清窑址

东晋至南朝初期的窑址。中华人民共和国成立以前发现于浙江省德清县城,故定名为“德清窑"。当时认为它是中国最早烧造黑瓷的窑。1956年以后,在德清县、余杭县发现多处窑址,说明德清窑的分布范围较广。上虞县帐子山、宁波市郭唐岙、鄞县东钱湖谷童岙等处东汉青瓷和黑瓷合烧窑址的发现,又改变了德清窑首先创烧黑瓷的论点。我要新鲜事2023-05-25 18:32:210000