常青、黄山:国宝流失百年祭

1840年的鸦片战争,英国人用炮火打开了中国的通商大门。1868年在日本开始的明治维新,使日本人主动“脱亚入欧”,投入了西方的怀抱。从此,在西方发达国家的文化领域里掀起了股去遥远的东方探险的热潮。他们不仅在其国内兴起了东方文化(特别是中国文化)热,还认为在古代贯通欧亚的丝绸之路上蕴藏著巨大的古化文化宝藏。于是,西方的探险家们沿著古老的丝绸之路,纷纷踏上了中国这片东方神秘的国土,在那寂寞荒凉、杳无人迹的沙漠之中,在那残垣断壁的佛寺之中,在那无人问津的山崖间的石窟之中,去探寻中国古代的文化宝藏。

1879年,匈牙利地理学会会长洛克齐(Lóczy Lajos,1849~1920)到中国西北甘肃一带考查地质地理,无意中在敦煌见到了莫高窟中精美的塑像与壁画。从此,这处中国现存最大的佛教艺术宝库便开始闻名于西方。

1895年12月,瑞典地理学家斯文·赫定(Sven Anders Hedin,1865~1952)来中国探险,在新疆完成了一次穿越塔克拉玛干沙漠的危险旅行。此行虽没有达到预期目的,并以失败告终,但给西方人以极大的精神鼓舞,激发了更多的西方学者前往中国探险的干劲。1899年9月,在瑞典国王奥斯卡二世(Oscar II,1829~1907)和百万富公诺贝尔(Alfred Bernhard Nobel,1833~1896)的支持下,赫定再次进入塔克拉玛干,发现了久已湮废的楼兰古城,震惊了西方世界。

在接下来的前往中国的探险活动中,英国人、日本人、俄国人、德国人、法国人、美国人相继登上了历史舞台。斯坦因(Marc Aurel Stein,1862~1943)是世代居住于匈牙利的犹太人,曾在印度北部旁遮普大学任督学,在东方学院任校长。1900年,作为考古学家的斯坦因在新疆塔克拉玛干沙漠南沿米兰、和田发掘古代佛寺遗址,发现了大量珍贵的佛寺建筑、佛教雕塑与壁画。他于1904年入了英国籍,并在随后的1907年中国之行中收获巨丰——从敦煌莫高窟新发现的藏经洞中获取了九千多卷古代写本和三百多幅唐五代时期的佛画。这些文物现藏大英博物馆(The British Museum)与印度新德里国家博物馆(National Museum, New Delhi)。

1902~1905年,德国考古学家格伦威德尔(A.Grunwedel,1856~1935)、勒科克(Albert von Le Coq,1860~1930)等人在新疆吐鲁番发掘了高昌故城与柏孜克里克石窟、拜城克孜尔石窟等遗址,搬走了大量的佛教泥塑像,切割走了许多精美的佛教壁画。这些德国人获得的绝大部分中国佛教文物现藏柏林亚洲艺术博物馆(Museum für Asiatische Kunst,Berlin),但有相当一批大型壁画毁于二战的战火。

在日本京都净土真宗西本愿寺第22代法主大谷光瑞(1876~1948)的资助下,1903年,日本人渡边哲信(1874~1957)和崛贤雄在新疆一带探险之时,从拜城克孜尔石窟中切割走了一批佛教壁画。1911年,日本人吉川小一郎和橘瑞超(1890~1968)在敦煌莫高窟得到了360多卷中国古代写经。

在对中国中亚地区的探险中,还有十分积极的俄国人。1907~1909年,俄国考古学家彼得·库兹米奇·柯兹洛夫(Pyotr Kuzmich Kozlov,1863~1935)在位于今内蒙古额济纳旗的西夏(1038~1227)与元代(1271~1368)修筑的黑水城遗址发掘了三百多幅佛教绘画与大量的雕塑,还有众多的古代文书,现藏圣彼得堡艾尔米塔什博物馆(The State Hermitage Museum,Saint Petersburg)。1909~1915年间,俄国著名东方学家谢尔盖·费多罗维奇·奥登堡(Sergey Fyodorovich Oldenburg,1863~1934)组建了两次东突厥斯坦考察队,在喀什、吐鲁番、库车、敦煌等地挖掘与考察古代遗址,特别是对敦煌莫高窟的考察,获得了大量文物,包括古代彩塑像、壁画、文书等,也收藏在艾尔米塔什博物馆。

法国汉学家伯希和(Paul Pelliot,1878~1945)于1908年来中国考查,也从敦煌莫高窟获取了古代文书六千余卷与二百多幅佛画,现藏法国巴黎的吉美国立亚洲艺术博物馆(Musée national des Arts asiatiques-Guimet)。

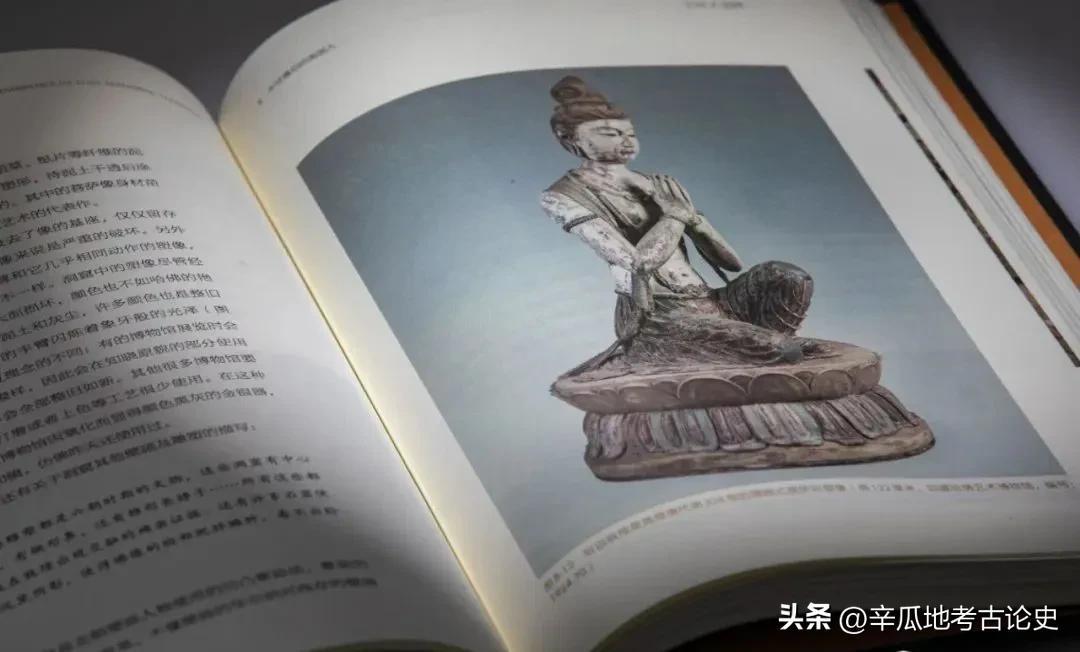

美国人也不甘落后。兰登·华尔纳(Langdon Warner,1881~1955)是美国考古学家与东亚艺术史学家,1924年,在他担任哈佛大学教授与福格艺术博物馆(Fogg Art Museum)东方艺术策展人之时,组织考古队远赴中国考察丝绸之路。他在莫高窟用胶布粘去与毁损的唐代石窟壁画有26方,共计32006平方厘米,还搬走了唐代开凿的第328窟中高120厘米的半跪式彩塑菩萨像一尊。纽约大都会艺术博物馆东方艺术策展人普爱伦(Alan Priest,1898~1969)则看上了河南洛阳龙门石窟北魏宣武帝(499~515年在位)为其父孝文帝(471~499年在位)及其皇后造功德而开凿的宾阳中洞前壁的大型浮雕《孝文帝礼佛图》。他与北京琉璃厂的古玩商人岳彬(?~1954)签定了一个买卖合同,愿付14000银元从岳彬手中买下此浮雕。最后,他如愿以尝,这幅无与伦比的《皇帝礼佛图》现展出于大都会艺术博物馆。

这些西方探险家们仅仅是使中国文物外流的第一类人。他们的所谓壮举,引起了外国收藏家与古董商的极大兴趣,他们则是使中国文物外流的第二、三类人。一件中国古代艺术品销往国外并进入一个共公或私人的收藏过程需要以下因素:中国文物的出售者或获得者,中国与西方古董市场中的古董商,西方的收藏家或博物馆中的策展人。首先,中国文物的出售者可以是某个家传收藏的继承者,在家道中落的情况下不得不以出卖家传收藏以获取生活或娱乐费用。还有一类文物的出售者不一定是家传收藏的继承者,笔者称他们为文物的获得者,即为了谋求古董市场之利润而特意去搜求古董之人,获得之后再将它们卖给古董商。这些文物获得者可以是走街串巷的文物二道贩子,也可以是主动去历史遗址盗窃文物的如盗墓贼等。古董商是这个文物流散渠道的中间环节:由他们之手收购文物,再由他们之手出售文物,从中谋取差价。在当代,拍卖行也起着古董商的沟通卖家与买家的桥樑作用。而西方的文物购买者则是这个流通领域的最后一个环节。绝大多数文物购买者是私人收藏家,他们出于对古代艺术品的热爱与兴趣而购买文物加以收藏,放在自己家里欣赏。但随着他们的年老或离开人世,他们中的相当一部分将其收藏捐赠给了博物馆,或自建博物馆以向公众展出自己的毕生藏品。策展人则是代表博物馆的文物购买者,他们可以在某个基金的资助下直接从卖家、古董商、拍卖行或私人收藏家手中为博物馆购买艺术品,在馆内收藏与展出。这种流通渠道是造就美国大小博物馆内艺术品收藏的主要来源。

于是,在二十世纪上半叶,大量的外国收藏家与古董商前往中国搜求古代艺术品,中国的古董商们也抓紧这些商机而不甘落后,主动给外国人献上自己收集的文物。还有不记其数的中国本土的破落贵族的败家子们、穷途末路的不法之徒、为图暴利的各阶层人士也纷纷加入了使不计其数的中国文物流往西方与日本的大军。就在这些中外人士的合作谋利的活动中,为了满足西方人对中国艺术的喜爱,近千万件文物流往外国的大小博物馆与个人收藏之中。

在不记其数的大小古董商中,卢吴公司与山中商会便是使中国艺术品外流起到关键性作用的两大古董商行。卢吴公司的创建人是卢芹斋(Ching Tsai Loo,1880~1957),他是一位活跃于二十世纪上半叶的西方古董界的一位风云人物。他的古董店总部在法国巴黎,还在英国、美国以及中国国内开设分号,C.T. Loo便是其公司和卢芹斋的英文缩写。在民国时期,经卢吴公司之手向西方国家特别是美国出口文物长达三十年之久,不计其数的国宝源源不断地运往欧美,包括著名的国宝级文物、唐太宗李世民(626~649年在位)的昭陵六骏中的“飒露紫”和“拳毛騧”二浮雕作品,现藏美国费城宾州大学考古与人类学博物馆(University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology)。有人说,在二十世纪上半叶,从中国流往海外的一半古董是经卢芹斋之手。此言虽有夸张,但可说明卢在当时的美国古董界的重要地位。

另一大出售中国古代艺术品的古董商行是由日本人建立的山中商会(Yamanaka & Company)。山中商会的创建地是日本大坂,实际发展人是山中定次郎(1866~1936)。通过自己的勤奋学习与钻研,他积累了相当的经商经验和鉴定文物的知识,同时也接触了很多来自欧美的学者和收藏家,打开了一扇通向西方古董界的大门,将山中商会的古董生意引入欧美市场。从1894年起,他在美国纽约、波士顿、芝加哥、英国伦敦、法国巴黎、北京等地也开设分店,建立发展了自己的销售东方艺术品纲络。通过三十多年的经营,山中商会从中国收集了大量珍贵的艺术品,致使无数中国国宝流失海外。最令人痛心的当属一大批凿自石窟的石雕作品。在1927年以后,山中商会参与了对山西太原天龙山石窟造像的盗凿,在开凿于东魏、北齐、隋、唐时期的25所洞窟里,有150多件精美的雕刻被盗凿,可以说基本毁了整个石窟群。

承担沟通中西方古董市场桥梁作用的古董商还有很多,他们在欧美各国开设着自己的古董店收购文物,再出售。但欧美各大博物馆所藏艺术品的主要来源还是私人收藏之捐赠。美国的工业家、艺术品收藏家佛利尔(Charles Lang Freer, 1856~1919)便是收藏家中的代表,佛利尔还将自己毕生收藏的艺术品捐赠给了史密森博物学院(Smithsonian Institution),并提供资金修建位于美国首都华盛顿的佛利尔美术馆(Freer Gallery of Art),用来收藏、展出他的艺术品,还用自己的钱设立了一个基金,以基金的收入来为美术馆在将来购买更多的东方艺术品,以及资助东方文明研究项目。

其实,整个西方世界(包括日本)的公共博物馆中总共收藏了约160万件中国古代艺术品,但这只是总共流失的中国文物的百分之二十左右。而其它百分之八十左右的海外中国文物则收藏在私人手中,且多没有发表过。这是一个无尽的值得我们去探索的宝藏!

本书主要介绍在十九世纪末至二十世纪初使中国文物外流的第一类人——外国探险家,并简要介绍他们从中国带走的国宝。针对使中国文物外流的第二类人——古董商,我们仅介绍最重要的卢芹斋和山中商会。致于使中国文物外流的第三类人——外国收藏家,只介绍其中的一位代表人物——佛利尔。

从外国探险家开始造访中国的晚清至今,一个多世纪过去了。从那时流失海外的中国国宝,也经过了百年左右的沧桑。众多的历史记录,都在述说着那些颠沛流离的国宝的心酸往事,令人无比怅惘;若有机会去海外探访保存在欧美日本博物馆中的中国国宝,又会令人无比感慨。面对那些海外收藏的精美艺术品和价值连城的历史文化资料,我们都会有一种有气但又发不出来的感觉。我们应该谴责谁呢?是那些把中国国宝带走的外国人,还是主动把国宝献给外国人的中国人呢?我常常做的,只是对那个旧时代的一声长叹!

于沛:20世纪历史学的特点

19世纪被称为历史学和历史学家的世纪。人们对19世纪史学极尽赞美,并不是因为它已经竭尽历史研究、历史认识的真理。19世纪史学的最大贡献,是史学在这一世纪的发展已经成为一门具有完备形态的科学,为20世纪史学的发展,开辟了广阔的现实道路。20世纪史学表现出明显的特点。这些特点,既是对以往史学有益内容的继承和发展,同时也必将对未来史学的发展产生积极的影响。0004大妈说“快吃不起蔬菜了”,古代的蔬菜贵不贵?

中国古代的菜市场本文作者倪方六近来,“菜价”成了话题。据报道,农业农村部数据显示,从7月初开始全国蔬菜价格连续7周上涨。北京新发地市场一组数据显示,8月17日,新发地市场蔬菜的加权平均价是2.10元/公斤,比8月10日的1.96元/公斤上涨7.14%;比去年同期的2.06元/公斤上涨1.94%。周环比大幅上涨;年同比小幅上涨。我要新鲜事2023-05-27 00:44:470001王巍:中华文明探源工程——揭示中华文明起源、形成、发展的历史脉络

核心阅读中华文明探源工程让更多人对中华文明起源、形成、发展的历史脉络,对中华文明多元一体格局的形成和发展过程,对中华文明的特点及其形成原因等,有了较为清晰的认识。深刻认识中华文明探源工程的缘起、实施过程和意义,有助于工程继续推进、不断深化,推动研究成果的宣传、推广、转化。中华文明探源工程0002新书 | 考古人生 礼证中华——读《礼证中华》

考古学者应该是什么样的?他们怎样走上考古之路?他们如何研究考古学?在考古学科日益大众化的当下,这些想必是很多人好奇的,而《礼证中华》这本书或许能稍解众人之惑。我要新鲜事2023-05-07 09:38:200000曹操盗梁孝王刘武墓弄到金宝数万斤,刘武穿的玉衣盗去吗?

曹操从墓中盗到了多少宝物本文作者倪方六中国盗墓史上有一绕不开的人物,就是曹操。曹操盗墓很专业的,有专门的人手,现代流行小说中的“发丘中郎将”、“摸金校尉”都是曹操发明的。曹操的盗墓动机并不复杂,为了筹集军饷,弄到黄货、白货什么,为自己的部队提供财源。我在《中国盗墓史·古代人物卷》中,称其为“寻宝派”盗墓之王,是“天王级”盗墓江湖人物。我要新鲜事2023-05-26 20:40:400000