【考古词条】青铜时代 · 东下冯遗址

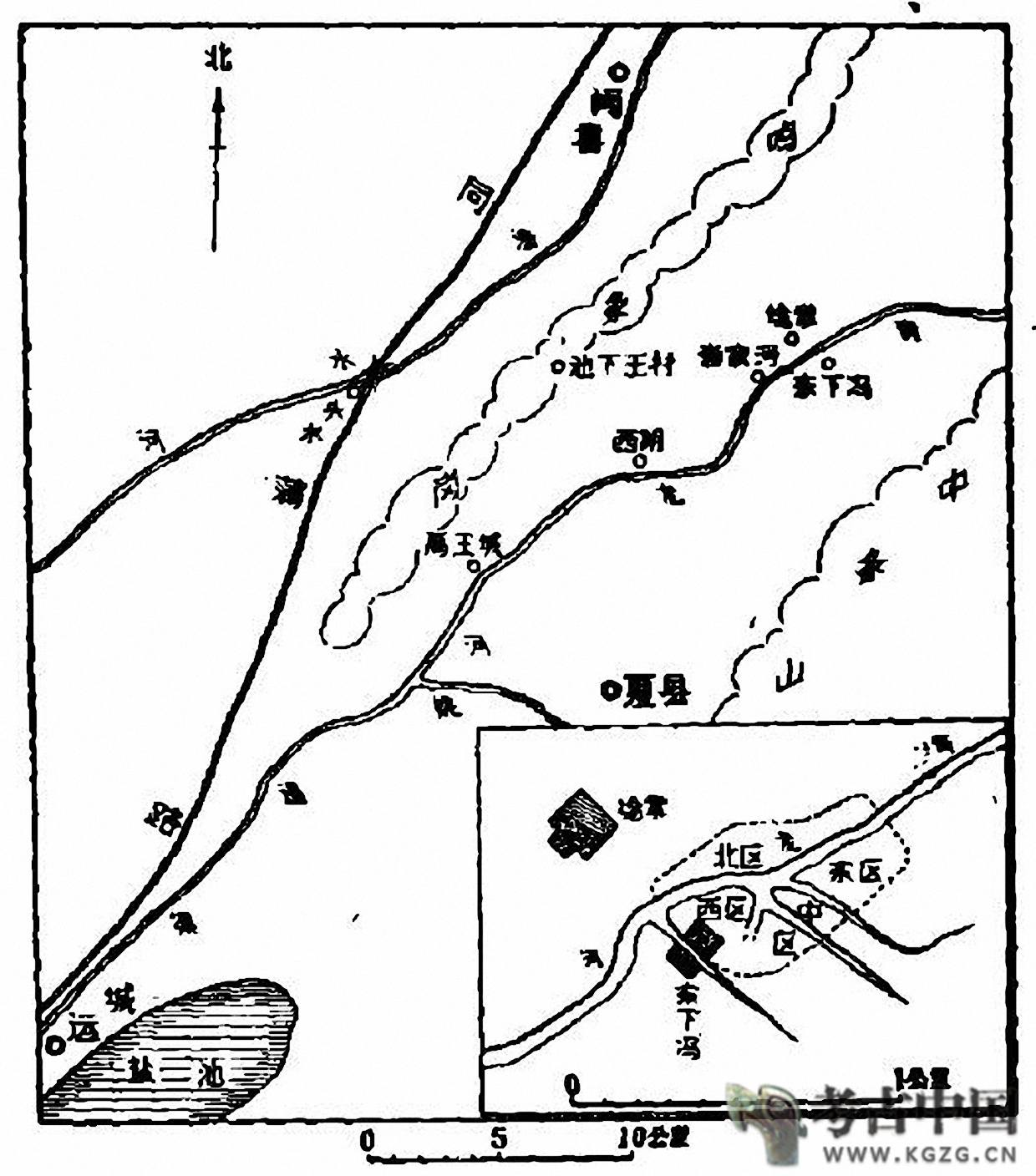

▲ 东下冯遗址位置图

二里头文化的典型遗址。位于山西省夏县东下冯村东北。面积约25万平方米。1959年中国科学院考古研究所和山西省文物工作委员会调查发现,1974年起进行发掘。遗址西部有庙底沟二期文化和河南龙山文化遗存,东、南部发现有二里冈期(见郑州商代遗址)商代城墙和圆形建筑基址,北部有东周时期遗存。该遗址的二里头文化与豫西地区的同类遗存有一定差异,被称为二里头文化东下冯类型。其年代经放射性碳素断代,为公元前1900~前1500年左右。这一遗址的发现,对于了解晋南地区的二里头文化的内涵,以及探索夏文化(见夏文化问题)都有积极的意义。

▲ 东下冯遗址发掘照

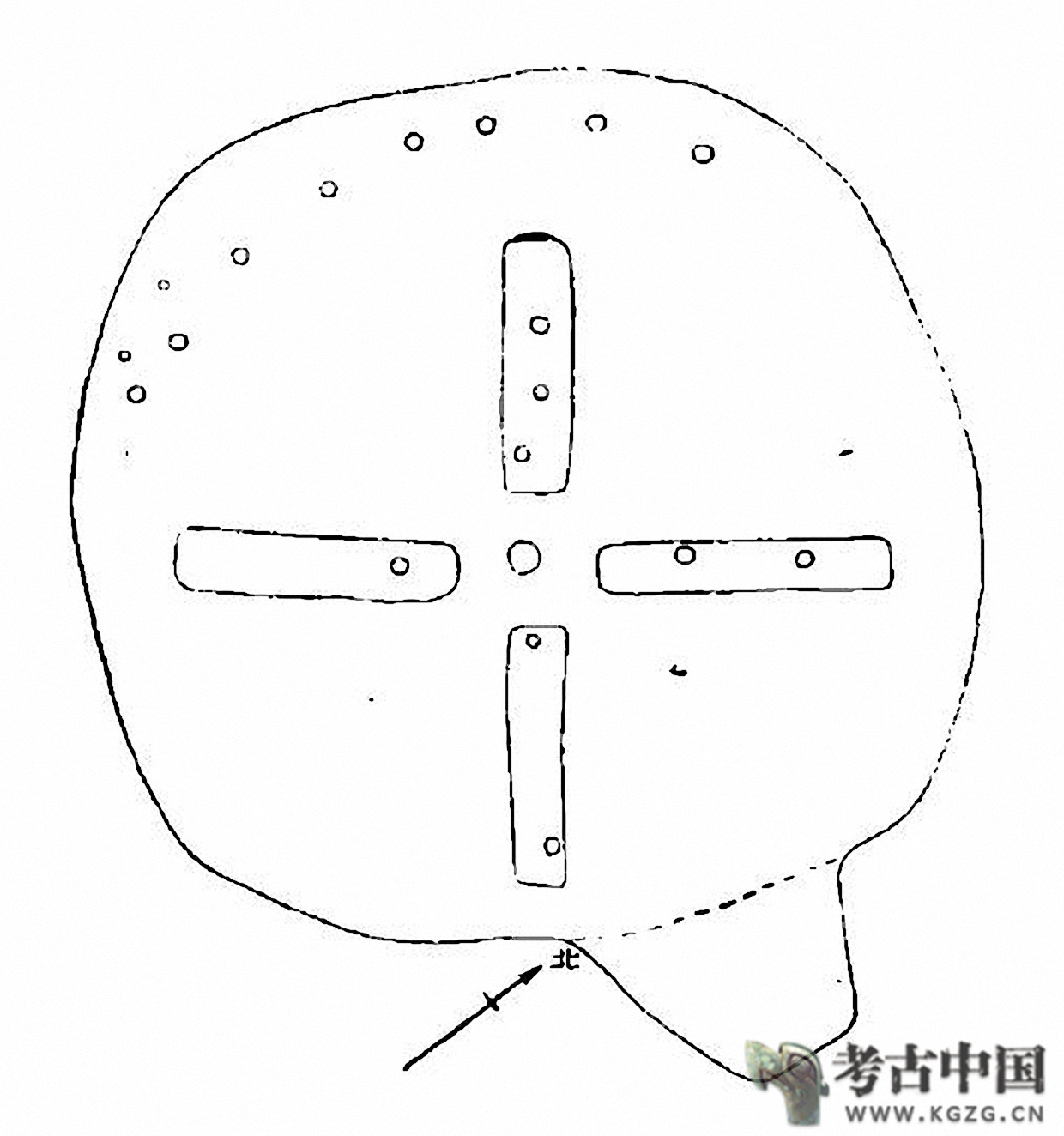

遗迹 已发现的二里头文化的遗迹,房屋有半地穴式、窑洞式和地面建筑3种,共30余座,以窑洞式居址最多。窑洞就断崖、沟壁掏成,居室平面有圆形、椭圆形和方形3种,均为穹庐顶,面积在5平方米左右,内有壁龛和火膛,个别的还有烟道通向室外。门高0.8米,宽0.5米。灰坑有100多座,以袋形和圆形的最常见,也有个别作半月形的,很有特色。水井平面为长方形,两宽壁留有对称的脚窝。陶窑有 3座,皆在断崖边上掏掘而成,平面圆形,上为窑室,下为火膛,中间的窑箅厚约0.4米,有箅孔十余个。在遗址中发现内外两重壕沟,除北部因山洪破坏情况不明外,其他部分据钻探平面呈凹形。内壕东西相距130米,外壕东西相距150米。皆深约3米,底宽2~3米,口宽2.8~6米。已发掘部分,壕的两壁上有窑洞式居址十余座。墓葬共清理24座,其中长方形土坑竖穴墓17座,除 1座为双人合葬外,余皆单人葬。多随葬1~3件陶器,未见葬具痕迹。有7座利用废弃的窑洞式居址作墓穴,都未见葬具,仅1座随葬大口尊2件。在灰层和灰坑中还发现人骨架数具,均无随葬物品,有的尸骨不全,反映死者生前社会地位低下。

▲ 东下冯遗址F501平面图

遗物 二里头文化的遗物有石、骨、铜、陶等不同质地的生产工具、生活用具和兵器、乐器等。青铜镞、凿和石范的出土,表明当时已经进入青铜时代。但生产用具仍以石质的铲、镰、刀、斧为主,另外还有一部分骨制的工具如铲、镞、匕等。出土的石磬是迄今发现时代最早的石磬之一,但仅打琢成型而未经磨制,仍带有较多的原始性。生活用器以陶器最普遍,计有鬲、斝、甗、 鼎、罐等炊器,尊、盆、簋、豆、罍等用器和爵、盉等酒器。此外还出有刻花骨器和不施钻凿的卜骨等。

▲ 陶盉

▲ 大口尊

▲ 陶豆

▲ 陶杯

▲ 石磬

▲ 骨锥

▲ 骨镞

分期 东下冯遗址的二里头文化陶器,与豫西地区发现的基本一致,但又有一定差异。这里鬲多鼎少,以蛋形三足瓮最具特色,不见三足盘、澄滤器和觚等。东下冯类型可分4期:一期陶器以褐色居多,灰陶较少,器形有罐形鼎、鬲、单耳罐等;二期以后则灰陶占绝大多数,二期器形为盆形鼎、鬲、大口尊、深腹罐等;三期深腹的罐、盆最多,盆多敞口、双鋬、凹底;四期深腹罐衰落,鬲裆较矮,新出现了与二里冈期商文化极为相似的实足尖薄胎鬲。陶器纹饰有绳纹、弦纹、附加堆纹等,时代越晚,绳纹所占比例越大。一至四期的陶器之间存在紧密的联系,这在各种器形的演变上表现得相当清楚。

参考书目

东下冯考古队:山西夏县东下冯遗址东区、中区发掘简报,《考古》1980年2期。

值班谎称女友夜里要来支走同事,盗走故宫外展文物31件,被枪毙了

故宫外展文物被盗案本文作者倪方六在中国,还没有哪一个博物馆可以与故宫相比,这个建在明清紫禁城里的博物馆,其本身就是一件文物——中国最大的不可移动文物。里面的珍稀藏品超过180万件,绝大部分是明清皇室旧藏文物,其中国宝级藏品8000余件(套)。我要新鲜事2023-05-26 14:04:420002陈连开:论中华文明起源及其早期发展的基本特点

关于中华文明的起源,历来有种种猜想与说法。最近几十年,尤其是近30余年,中国古人类学和中国旧、新石器时代考古学的新发现与研究成果层出不穷,为中华文明和中华民族起源的研究提供了科学依据,因而关于中华文明和中华民族起源的研究,可谓近20年中国人文科学独领风骚的一个领域。0000山东工程队挖出古墓 里面有三个孩子尸骨(虐心秘史)

工程队发现三个孩子的事故,其中一个女孩是另外两个男孩的陪葬品。时间回到2003年5月份,在山东临沂的城市扩张时期一个施工队正在对王羲之故居进行扩建的时候,有一个工人随手把自己手上的一根钢管扔到了旁边的空地上,没有想到居然在这个空地上砸出了一个黑黑的洞口,工程队的领导,赶快让工人们停下工程进度,随后报警。而警方来到此地之后,则是通知了考古专家,经过专家的初步确认,这是一座来自于古代时期的墓葬。我要新鲜事2023-11-03 20:01:460000新发现 | 陕西泾阳蒋刘遗址发现年代集中、数量丰富的仰韶晚期遗存

作者:邵晶等蒋刘遗址位于陕西省西咸新区秦汉新城正阳街道蒋刘村(原咸阳市泾阳县蒋刘乡蒋刘村)东,东邻大堡子村,南近高太路,北为河谷断崖,处在泾河下游南岸的黄土台塬(“咸阳塬”东北端)上,西距高陵杨官寨遗址约15公里。遗址所处地域黄土堆积丰厚、水文优势突出,地势北高南低、平缓开阔。我要新鲜事2023-05-07 13:02:030000新发现 | 赵都邯郸城考古取得重大收获 后百家墓地遗珍见证城市繁荣

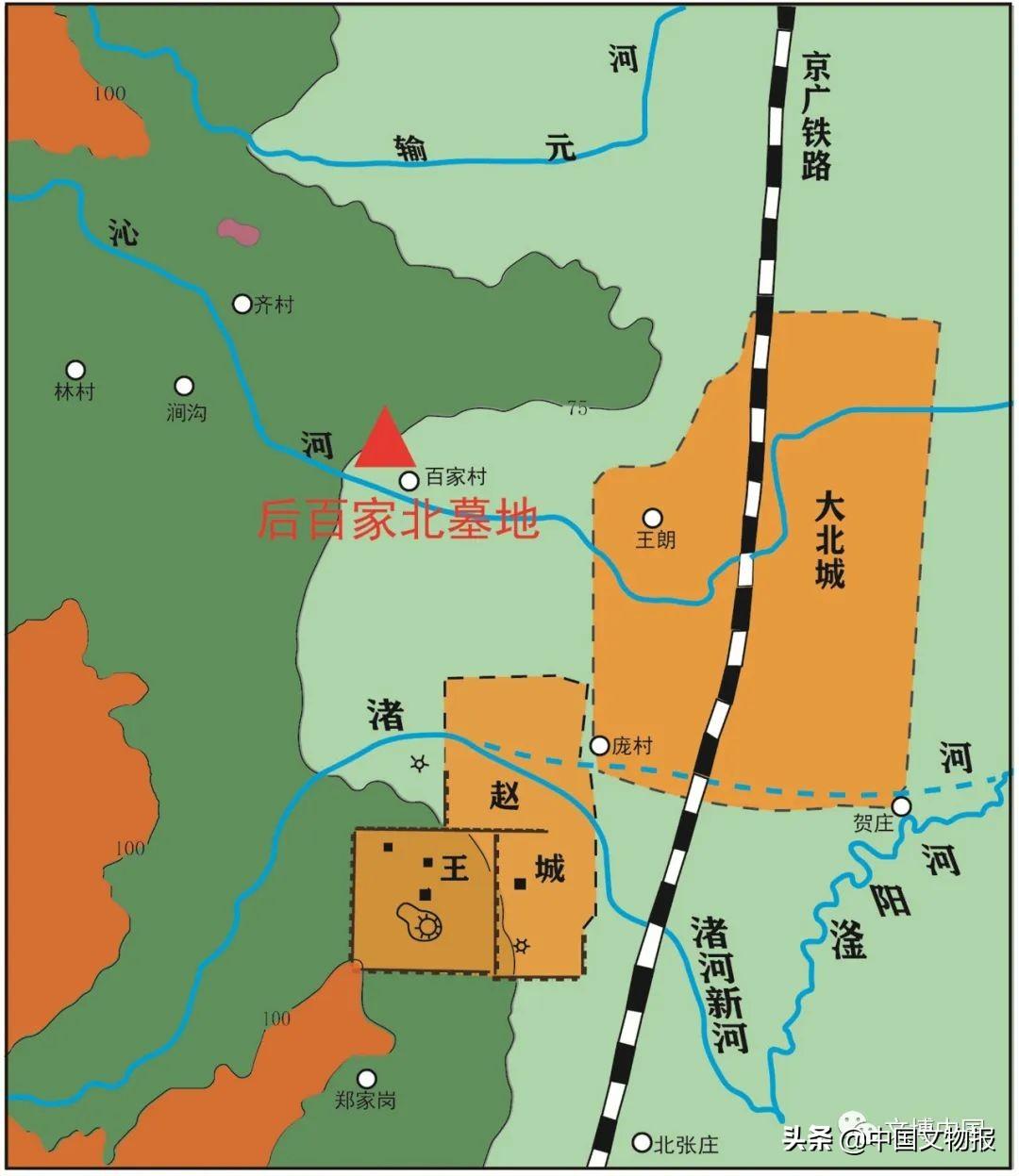

后百家北墓地位于河北省邯郸市后百家村北,属于百家村墓群。百家村墓群位于邯郸市西环内,沁河北岸一带,地形为丘陵向平原过渡地带,原地表有14座战汉时期封土墓。1957年至1959年,北京大学历史系、河北省文化局等单位清理一批战汉墓葬,其中尤以战国时期M3、M57规模大,等级高,出土文物丰富,令人瞩目,百家村墓群成为战国时期赵文化的代表性遗存。我要新鲜事2023-05-06 21:25:040003