《夏商周断代工程报告》终于出版,我们该如何评价?

一个文明最大的价值并非其能够自给自足的创造所有的东西,更重要的是睁眼看世界,能够以一个包容的心态接受来自其他文明好的物质甚至文化制度。

一些学者对于二里头夏都遗址博物馆的命名颇有看法。

一些学者对于二里头夏都遗址博物馆的命名颇有看法。

“夏商周断代工程”是1996年启动的国家“九五”重点科技攻关项目,项目集中了多个学科和研究领域的专家学者,设立了9个课题和44个专题,对夏商周三代的年代学问题进行了全面和全新的研究,2000年10月,“工程”发表了《夏商周断代工程一九九六—二OOO年阶段成果报告(简本)》。《简本》的结论也全部通过了国家科技部的验收,并且荣获“全国十大科学进步奖”。然而,《简本》在海内外学术界引发了激烈争论,余波至今未息。今年2022年6月,《夏商周断代工程报告》(科学出版社)完整版终于面世,那么,我们该如何看待和评价这一工程呢?

▌夏商周断代工程是什么?

“夏商周断代工程”是综合历史学、考古学、天文学和和测年技术不同学科的专家学者联合实施的研究项目。是中国“九五”国家计划重点科技攻关项目,是我国第一个由人文社会科学与自然科学相结合、多学科交叉联合攻关的大型研究项目。“夏商周断代工程”的总目标,是将夏、商、西周三个时期的年代学进一步科学化、量化,制定这一时期有科学依据的年表,为深入研究中国古代文明的起源和早期发展打下良好的基础。

以上是笔者模仿百度百科给出的定义,这种定义是泛泛的,或者说是可以轻易引起质疑和骂名的,即便是历史知识不多的学者,在多年的耳濡目染下也会提出这样的问题:夏存在吗?如果不存在,断代有什么意义?没有意义,这么大工程不是浪费钱吗?

果真如此吗?为了解答这个问题,我们来看一下《夏商周断代工程》报告(以下简称报告)中介绍的工程目标:

一、西周共和元年(公元前841年)以前各王,提出比较准确的年代;

二、商代后期武丁以下各王,提出比较准确的年代;

三、商代前期,提出比较详细的年代框架;

四、夏代,提出基本的年代框架。

如果读者能够注意到四个目标中的第三和第四,也许情绪就会稍微有所平复。目标的提出非常克制冷静,对于夏代和商代早期,只能提出相对来说比较简单的年代框架。无论夏是一个酋邦(chiefdom)还是众多的部落联盟(tribes)形态出现,都很难否认其存在。

那么此时,我们可以再看一下工程的研究途径,主要有两条:

一、对传世的古代文献和出土的甲骨文、金文等古文字材料,进行搜集、整理、鉴定和研究,对其中有关的天文、历法记录,通过现代天文计算,推定其年代。

二、对有典型意义的考古遗址、墓葬资料进行整理和分期研究,并做必要的发掘,取得系列样品,进行常规法和AMS法(加速器质谱法)的碳十四年代测定。

这两条路径也能较为清晰的看出,第一种方法主要用在前三个目标上,第二个目标主要用在第四个目标,即夏代的相关问题上。综上,从大的目标和方法上来看,断代工程无任何“不科学”或者“激进”的学术操作,方向上是相当客观科学的。

在成果上,工程于第九个五年计划的下限2000年解体。结题之时,达成的目标如下:

一、以琉璃河H108"成周"卜甲的发现与测年,琉璃河M1193、晋侯墓地M8的研究和测年,以及有关遗址的分期和测年等,建立西周考古年代的架构。以严格的类型学方法排定铭文中“四要素”俱全的西周青铜器顺序,结合“天再旦”日全食记录的证认及周初文献研究,建立金文历谱,给出西周列王年代。

以先周文化与西周文化的考古学研究为基础,通过沣西 H18发现与测等,为商周分界确定了年代范围。然后综合文献、金文历日研究与天文推算,选定公元前1046年为武王克商年。

二、根据殷墟文化的分期与测年,参照殷墟甲骨的分期研究,建立商代后期考古年代的架构。对宾组卜辞五次月食进行天文计算和证认,推定了商王武丁的年代。采用黄组卜辞周祭三系统说,与商末历日对比,推定了帝辛年代。在此基础上,给出商代后期武丁以下王年。

三、以郑州商城、偃师商城、小双桥遗址、洹北花园庄遗址、邢台东先贤遗址等商前期遗址的分期研究与测年为依据,建立商前期考古年代的框架和夏商分界的考古学界标。

四、 依据偃师二里头遗址的分期研究与测年、河南龙山文化登封王城岗、禹州瓦店、新密新砦等遗址的分期研究与测年,对河南龙山文化晚期与二里头文化的关系做了探索,并结合文献夏积年的研究,估计了夏代的始年。对文献中夏代仲康日食与“禹时”五星聚的记载进行了重新研究和推算。

《夏商周断代工程报告》夏商周断代工程专家组 编著,科学出版社,2022年6月版

《夏商周断代工程报告》夏商周断代工程专家组 编著,科学出版社,2022年6月版

▌评价为烂尾楼,公允吗?

既然该工程极大的依赖出土资料(考古+文献),那么一定会随着时间的推移,新材料的出土和发现有所更正,故而今年6月份,该工程结合2000年之后的新材料,更新的科技,对2000年的年表进行了一些修正并正式出版报告。同时也迎来了极大的争议,一些人认为该工程对2000年时大家提出的建议和质疑充耳不闻,对新的材料也没有过多讨论,20年过去并无本质上的突破,故而称之为“烂尾楼”。

那么,这种评价公允吗?对该工程有所了解的人都知道其中成员有著名考古学家李学勤、李伯谦,天文学家席泽宗先生。笔者为研究生在考古专业,曾经看过这三位先生的许多文章和专著,从个人的主观感情来讲,很难用任何涉及“烂“的字眼去评价先生们的劳动成果。

人人都说文科无用,但凡对文科有兴趣的无论票友还是学者,首先需要具有人文素养,评价一个人或事物都可以有比“烂”更合适的字眼,这只能让人怀疑批评者不具有更优雅的骂人素养,或者说人文素养。笔者当然能够理解传媒需要引人注目的标题,但是于我而言,这存在一个边界,《说某书中存在的某几个硬伤》,这样的标题已经足够引起有志于学术的人的注意力,多说无益。换言之,多说就有让人站队之嫌了。曾经有幸听一位先生的课,他说:“我现在极力避免在文章或课堂上对他人的研究带有任何阴阳性的评价”。我当时觉得学术需要批评,这样倒也没必要,但现在想来,这句话值得以后慢慢思考。

回到正题,笔者从知乎和豆瓣上搜集了一些较为中肯、接地气的对工程的质疑,并以此为基础,尽全力为读者们提供一个客观全面的评价视角。

问题一:西周诸王年表,武王伐纣时间。

天文上,推导武王伐纣时间的重点证据是伶州鸠一段话,是《国语》记载战国时代的内容,对于天相的记载很不可信,这方面很多学者都提出过。史记对“五星齐聚”天象,在战国秦汉时期也有记载,但是都和历史事件对不上,不能认为更早的记载是更可信的。即使目前争议最小的懿王元年“天再旦”,都存在日食以外其他解释,比如云量增加导致天阴。而且,目前断代工程对西周的历法规则提出了非常简单的假设,编出了一套历谱,但是目前来看我们还原西周历谱的难度很大,甚至不存在年表失载的周宣王时代的新出青铜器,其对历日的记载都和目前推导的历谱不合拍,青铜器的金文历谱记载,具体是哪个王的,争议非常大。西周历法比较原始,置闰也比后来随意,比如出现过“十四月”,目前编的历谱全然不考虑。有关月份月相的“初吉”“既生霸”“既死霸”,众多老前辈如刘信芳,日本学者新城新藏等学者,都对该问题有过讨论,但尚未有确定答案。

关于年表推定问题,从西周传了多少代王,就可以推定时间,一代人大约是30年。史记虽然没有记载共和时代以前的王年,但是有重要封国鲁的历代鲁公纪年,但记载独独缺失第一代鲁公伯禽,而伯禽在位时间长度可能比较久,导致推定伯禽父亲周公执政的时间也不容易。

《竹书纪年》作为出土文献的出现,非常颠覆《史记》。“共和”一直根据史记被作为周公召公联合执政之称呼,近代被日本人作为西方政治词汇republic的专属翻译。结果现在基本证明是史记搞错,共和是共伯和。等于一个人名。所以共和时代到底是个什么状况,纪年方式是什么,非常糊涂。传统上认为共和有独立纪年,现在多认为没有,最可能是延续厉王纪年。

断代工程推西周王年,重要方法是历谱,比如说,某个鼎记载某王元年,八月—既生霸—甲子日,,既生霸一般认为是指这个月的一个时段(可能是上半月,月亮从全暗到满月),甲子日是甲子纪日方法,六十天一个周期。首先,专家要根据器物形态和文字内容,以及出土环境(考古出土品),推断这个某王(铜器多写作“唯王”)是哪个王,然后按照历谱记载,看看放到哪一年,这一年八月的上半月会有甲子日,那么就可以锁定这个某王元年了,如果多一些这类记载,就能把全部西周王年推出来了。

《发现与推理:考古纪事本末》作者:许宏 出版社:山西人民出版社

《发现与推理:考古纪事本末》作者:许宏 出版社:山西人民出版社

但是,这是最理想化的情况,很多条件限制了这个目标的实现。第一,铜器断代不容易,你根据类型学,很难说这个“唯王”到底是谁,而且有人认为这个“唯王”也可能指代先代某王,类型学就失效了。第二,西周的历谱到底怎么安排的,非常不清楚,一年多少个月都不确定,甚至出现十四月。以及,甲子纪日在商周时代有没有搞错过?差一天,历谱就全都不对了。第三,“既生霸”和“既死霸”以及“初吉”这种月相辞,进而和月份哪个时段关键的内容,到底什么意思目前还有争议,不同人解释有差异。所以,总的说,根据青铜器的历谱记载推导王年是最关键但也是并不成熟的方法。第四,目前西周历谱的记载太少了,春秋时代有几百条至多,相互印证错不了,西周目前也就是六七十条的样子,交叉印证条件根本不够。

2003年,杨家村新发现了一批王年四十年以上的铜器,应该是西周晚期宣王的东西,这已经不是断代工程涉及的时段了,纪年是有明确记载的,但是居然和专家推演的历谱不合拍。怎么回事?夏含夷认为是宣王纪年有两个体系,就是宣王即位并不是宣王的元年,那么这个现象也存在于其他周王身上。

问题二:夏代存在问题,根本不是断代工程能解决的,因为不可能指望断代工程期间在考古发现上能有什么突破。早期文明问题,探源工程可能能提出一些新东西。(以上内容主要来自知乎用户:大中至正)

关于问题一:笔者和该作者有着同样的观点,我非常反对西周断代过于依靠器物的类型学,有兴趣的读者可以阅读罗泰教授的《宗子维城》,里面详细的谈论了这种做法的问题。除此之外,该作者在讨论年代时几乎没有提到碳十四以及相关的测年仪器,笔者也非常赞同这种思路。尽管历谱的计算非常麻烦,并且会随着材料的变化而变化,但结合甲子纪年和天文学现象,精度能够缩到一年为单位,到了秦汉时期甚至能到日。而科技手段最多只是用来矫正,所以这就是为什么,对于夏这种几乎毫无出土文字材料的时期,工程组只能提出基本年代框架。

简而言之,以后断代或历谱可能会继续更新。商后期以及西周的断代靠出土材料记录的更新,而夏靠AMS法等测年技术的更新。

不熟悉天文学的读者看到上面的论述可能还是有些云里雾里,那么简单来说,历法在古代中国,或者说在全世界的范围内,都不仅仅是一个单纯的天文学问题。如果是这样,那么断代工程的争议会少得多,历法是一个政治化的产物,所以不同的朝代、皇帝个人在不同的时期会改用新的历法。

举一个最出名的例子,刘歆在太初历基础上,引入董仲舒天道循环的“三统说”思想,整理成三统历。西汉绥和二年(公元前7年)开始实施的历法。西汉末刘歆把董仲舒的“三统说”(即历史循环论,认为天之道周而复始,黑、白、赤三绕循环往复)塞进太初历,稍事补充,改名三统历。过程看起来简单,但是在简单学习过一些天文学的笔者眼里,这个运算量堪比在古代计算如何发射一个火箭,并且让文科生算。

那么,刘歆废了这么大劲去修改历法,当然与他的政治野心有很大的联系。

所以,定历谱这件事情不仅是在和天文学死磕,更是在和古文献学斗智斗勇。上世纪,陈垣先生的《二十史朔闰表》和张培瑜先生的《三千五百年历日天象》都是非常权威的历表。然而,《三千五年历日天象》已经是张培瑜先生根据新出土的银雀山汉简中的《元光元年历谱》作出调整之后的版本。在当时,元光元年历谱的出现对于学术界是一个非常大的震荡,可到了1999年,周家台秦简和张家山简中的历书公布,又与原来的算法不同,显示出更多的复杂性,2007年,张先生再次修改,发表《根据新出历日简牍试论秦和汉初的历法》。如今,历谱的推算还在更新、修正。

现在看来,历法和历谱问题短时间内仍然无法得到一个确定的答案,甚至有种被出土文献牵着鼻子跑的感觉。但是我们能因此便否定前人做出的努力吗?或者说因此停止将学术向前推吗?答案不言自明。

那么,关于西周断代的准确性质疑,笔者想辩解一句,从工程的目标第二条来看,准确“年代”这一目标基本上已经达成了,其误差不会再超过一代人(20-30年)。由于政治变动造成的误差实在难以避免。这种精度甚至可以和AMS法(误差40年,现在最小能缩短到十几年)媲美,还是多少值得肯定的。

《古代天文历法讲座》作者:张闻玉 出版社:广西师范大学出版社

《古代天文历法讲座》作者:张闻玉 出版社:广西师范大学出版社

▌问题二能靠中华文明探源工程解决吗?

作者大中至正认为,“夏代”问题得靠中华文明探源工程才能有所进展。这个观点我们暂时持保留意见。在谈论这个新工程之前,笔者希望读者能够再回顾一下断代工程的缘起:

20世纪初,在“五四新文化运动”、民主科学的引领下,各种思潮涌现,“古史辨”派率先重接了两千多年的古史系统,客观上推动了学术界对新史料的搜集和重建上古史的期望。... ... 1995年夏,著名系统科学、系统工程及控制论专家倡议,“组织科学界联合研究中国古代纪年问题,以缩小与埃及学和亚述学的差距”。

首先,这个前提就是,我们要与西方学术接轨,这本身是一个好的出发点。但问题是,我们有与埃及学和亚述学一样的材料吗?显然是不一致的,学习西方学问,更好的方向是借鉴其经验和方法,而不是一味的追求人有我有。

其次,我们来介绍一下中华文明探源工程。

中华文明探源工程是继国家“九五”重点科技攻关项目——“ 夏商周断代工程”之后,又一项由国家支持的多学科综合研究中国历史与古代文化的重大科研项目。该项目于2004年启动,正式名称为“中华文明起源与早期发展研究”,其目标是多学科结合,全方位、多角度、多层次地研究中华文明的起源与早期发展的过程、背景、原因、特点与机制。

中华文明探源工程秉持“多学科、多角度、全方位”的理念,围绕公元前3500年到公元前1500年期间的浙江余杭良渚、襄汾陶寺、陕西神木石峁、河南偃师二里头等四处都邑性遗址和黄河流域、长江流域、辽河流域的其他中心性遗址实施重点发掘,并对这些遗址周边的聚落群开展大规模考古调查。在此基础上开展多学科综合研究,对各个区域的文明化进程、环境背景、生业形态、社会分化,相互交流,中华文明多元一体格局的形成过程,模式与机制道路与特点进行多学科综合研究。

探源工程冲破“文明三要素”(冶金术、文字和城市)的桎梏,根据中国的材料,兼顾其他古老文明的特点,提出了判断进入文明社会标准的中国方案,即:生产发展,人口增加,出现城市;社会分工和社会分化不断加剧,出现阶级;权力不断强化,出现王权和国家。以国家的出现作为进入文明社会的标志。

中华文明探源工程主要目的是为了丰富我国先史时期文明面貌,对与夏同时期的古城古砦遗址进行探索与研究。从这点来看,探源工程确实是对断代工程的一个接续和补充。笔者认为,最值得肯定的一点是探源工程对于“文明”定义的调整,经过学界孜孜不倦的研究,我们看到越来越多的证据和结论指向冶金术、小麦和黄牛等人类早期生活依靠的重要因素并非我国本土产生,而是从西亚传入。

确实,一个文明最大的价值并非其能够自给自足的创造所有的东西,更重要的是睁眼看世界,能够以一个包容的心态接受来自其他文明好的物质甚至文化制度。我们都知道南欧以希腊罗马为中心才是欧洲文明的发源地,但我们谁也不能否认那些当时被视作野蛮地区的英法地区在公元后的异军突起。

而文字,我们看到除商代遗址之外,夏及其他遗址都没有出现成熟的文字,由于语言文字的特殊性,其只有形成系统才能被承认为成熟的文字,否则只能被认为是符号。所以如果以文字为文明三要素之一,我们只能看到0和1,而不能看到这中间的发展过程,然而,0.5就不能算是文明了吗?拱玉书教授也认为,商代的甲骨文如此成熟,看起来不是一蹴而就的,应该是长期的积累才能发展到这种极高的水平。也就是说,新的标准对语言和为成熟的文字这种默证有了更巧妙的态度,转而更关注“人”的周边,如人口,阶级和权力等问题。

也就是说,我们不再囿于英语学界的标准,而是更在意我们中华文化自己的发展特性与脉络。

但是,我们不得不提出一些担忧,对于文明,我们真的有自己的标准了吗?比如,人口增加到多少算是成为城市的规模?社会分化到什么程度算是成熟的分化?国家的功能和对其地域的管理和控制到达什么水平才能成为国家?

《鸵鸟蛋、黑陶和铜肝:神秘的伊特鲁里亚人》[英]露西·希普利著,中国社会科学出版社,2021年7月版

《鸵鸟蛋、黑陶和铜肝:神秘的伊特鲁里亚人》[英]露西·希普利著,中国社会科学出版社,2021年7月版

《鸵鸟蛋、黑陶与铜肝》的作者从政治制度倒推城市结构的方法值则得我们借鉴。

从古希腊和古罗马的文献中,城市的定义有两个方面。第一个方面来自柏拉图和希波达莫斯(尤其是后者),关注的重点是空间和功能。作者以此为依据肯定伊特鲁里亚的集镇马尔扎博托可以。

人们的房屋排列得整整齐齐,神庙提供了举行宗教仪式的场所,周围的区域看起来很像民众集会的地方。值得注意的是,当希波达莫斯还在希腊工作时,这座位于亚平宁山脉边缘的集镇就已经采用了同样的规划原则。而且,那些不同类型的空间也并非马尔扎博托所独有。塔尔奎尼亚的考古挖掘显示,有一座神庙在聚居地发展的最初阶段便建成了。另一处南边的遗址圣吉奥瓦内在公元前6世纪就出现了宅院的原型,还带有精心打造的水井和水箱。

构成城市定义的第二个部分:正式的社会契约。任何社会都有规则,否则就无法正常运行。但从物质遗存中找到社会契约有些难度。作者提议从侧面寻找城市管理的标志。古罗马模式的一个重要特征就是民选官员的设立,而伊特鲁里亚中有些艺术作品描绘的人物手里拿着一种顶部弯曲的特殊权杖,即所谓的“礼图斯”(lituus),那正是后来官员权力的象征。

其实,该学者所提出的路径和推论并不是完美无缺的,但重要的是,他已经跨出了重要的一步——将具体的物质与抽象的文化制度紧密联系起来从而使得文明具象化。历史研究需要适当的想象力,我们目前还欠缺这种想象力。

从目前的中华探源的报告和结果来看,我们只能说,我国新出现的城址不断地给我们新的惊喜,苏秉琦先生提出的满天星斗仍然有很强的说服力。这个工程基本完成了对这些遗址的数据上的测量和研究。但是恐怕还没有真正的了解它们,或者说让世人都了解它们。

▌评价和期望

正如人一样,任何学术研究都很难让所有人满意,同理,任何批评也很难让所有人满意。

笔者本科专业为中文系,所以非常能理解断代工程现在备受争议的困境。这种情况也曾出现在古代音韵的研究上,从事语言学的人都知道,现在共时语言学才是显学,历时语言学已是明日黄花。上古音的拟测主要靠《诗经》《楚辞》等古代文献和后世的韵书,以及现代闽南语田野记录去倒推,这种方法受到的批评和怀疑恐怕并不比断代工程少,现如今仍然有许多人批评语言学界的泰斗,如郑张尚芳,高本汉先生等。

笔者也承认,这些先生们所作的拟音,确实不太像广义上的中国人所能发出来的声音,(任何听过网上著名《诗经》古音复原音频的读者可能都有同感)。但问题是,学术是要向前走的,尽管可能存在问题,但也要一直做下去。或许因为笔者才智有限,想象不出来更好的方法去复原上古音了。批评是简单的,研究是困难的。

《汉语史稿》作者:王力 出版社:中华书局,出版时间:2015-01-01

《汉语史稿》作者:王力 出版社:中华书局,出版时间:2015-01-01

如果真的潜下心来去关注这两个工程,会发现其中众多学者所付出的努力和心血是一般人很难想象的,我们要做的是不断去追问具体的问题,比如王城岗这座城址里面有些什么?区域划分是什么样的?宝墩遗址如此巨大,排水系统是怎么样运作的?这些才是有价值的,而不是仅仅人云亦云,用“烂尾楼”这种词去作简单的评价。

另外,我们在批评学术工程化的同时,有时自己也会陷入这种思维的怪圈,即一定要求些什么成果。我们很难期待遗址的发现像五年计划一样,炼钢可以达到某种产量,遗址并不能按我们期待的kpi来面见世人。

对于笔者来说,夏商周断代工程最大的问题不是某些没有解决的问题,而是一种凑起来的交叉学科间的略显尴尬无效的交流。诸如夏的问题实际上更偏向于社会形态的讨论,而非历史的线性形态,尽管我们可以用科技将夏和商周时期串在一起,但却需要再开启一个新的工程去重新澄清夏和二里头的“王朝”形态。那么,如果中华文明探源工程也出现了这种问题呢?再开启一个新的工程吗?

100年前胡适先生的那句“多谈些问题,少谈些主义”,我想放在今天依然合适,“多问些问题,少谈些工程”。

洛阳找宝人为何看看土就知道地下是否有宝?说出来你不得不佩服

原题:洛阳看土秘诀本文作者倪方六盗墓真是一门很深的学问,为什么搞考古的要向盗墓者学习,就是这个原因。我在写作《民国盗墓史》时,访问了国内不少找宝人,他们的经验之谈足够我写三五本盗墓小说。我在想,如果哪一天不研究历史了,我就开始写小说,把这些年考察盗墓时遇到的人,做过的事情,听到的故事……一一写出来,与我的读者分享。我要新鲜事2023-05-27 11:29:180003方辉等:大河上下 灵岳之间 上古时期黄河流域的文化联系与族群融合

小瓜按:本文是目前考古界少有的从古代模糊的文献出发去追溯考古现象所表现的黄河流域东西方交流的论文。所以应该会比较受广大网友们的喜爱。但是从我这种学考古的人来看还是很不过瘾的。古文献所反映黄河流域东西交流在考古学上是很明显的,除了文中提到的彩陶和玉器外,到夏商时期夷夏东西的互动始终贯穿到西周时期齐鲁的建立及之后。而这个复杂过程恐怕又不是作者一篇论文所能道尽的。只能说山大博士读得不容易啊!我要新鲜事2023-05-31 21:04:380001上古史研究需要脱胎换骨

【说明】该文为网友在今日头条评论区的留言,今征得其同意,特此转发。其对当下中国上古史研究的失望溢于言表,言之切切,吾辈当反思。我要新鲜事2023-05-26 07:20:420000中国古人如何采取避孕手段?有一简单秘法服后终身不孕

古代中国妇女怎么避孕?本文作者倪方六9月29日,为世界避孕日。这篇“梧桐树下戏凤凰”头条号来聊聊古代避孕话题。世界避孕日一直到2007年才由6家国际非政府组织发起。而在中国古代,人们很早就注意到了避孕问题,并发明了很多避孕方法。中国古人很早就有了避孕意识,这是不争的事实。在中国最古老的地理著作、常被人们当神话来阅读的《山海经·西山经》中,便有这个方面的记载。我要新鲜事2023-05-27 00:02:560000考古前置的“成都探索”——统筹推进文物保护与经济社会发展 构建基本建设考古前置先行示范区

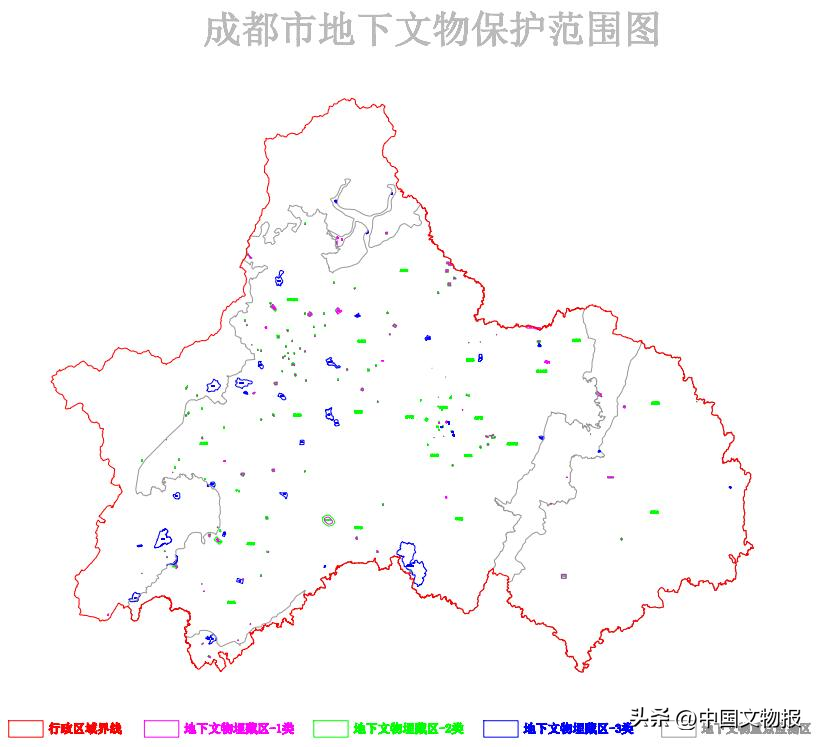

成都市文物系统牢固树立保护历史文化遗产责任重大的观念,在国家文物局、四川省文物局指导下,深入落实“先考古、后出让”的政策及措施,主动融入社会发展,积极探索基本建设考古前置先行示范区建设,取得了积极的成效。一、主要工作做法成都市配合基本建设考古工作始于20世纪50年代末,至今已历六十余年,可分为三个主要发展阶段。(一)配合基本建设抢救性考古发掘阶段我要新鲜事2023-05-06 18:39:530004