「考古词条」新石器时代 · 崧泽遗址

中国长江下游地区以新石器时代为主的遗址。位于上海市青浦县城东约4公里处,地处太湖地区。面积约15万平方米。1960、1961、1974~1976年,由黄宣佩主持,上海市文物保管委员会、上海博物馆进行发掘。

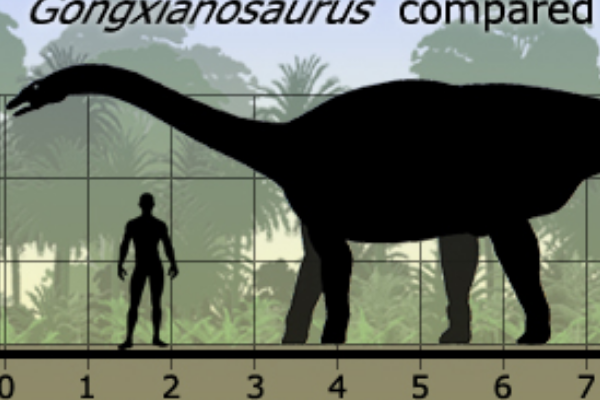

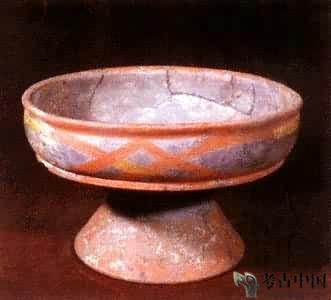

▲ 彩绘碗形豆

文化堆积由下到上依次为马家浜文化、崧泽文化和以几何印纹硬陶、原始瓷为代表的青铜时代遗存。以遗址中层的新石器文化遗存最为丰富,有人把它作为马家浜文化的晚期,称为崧泽类型或崧泽期;有人把它独立命名为崧泽文化。据放射性碳素断代并经校正,年代约为公元前3900~前3300年。崧泽中层作为太湖地区崧泽文化的代表性遗存,对于认识这一文化的面貌、分期和葬俗等,具有重要意义。同类遗存有江苏吴县草鞋山(见草鞋山遗址)和张陵山、常州圩墩、浙江吴兴邱城等。

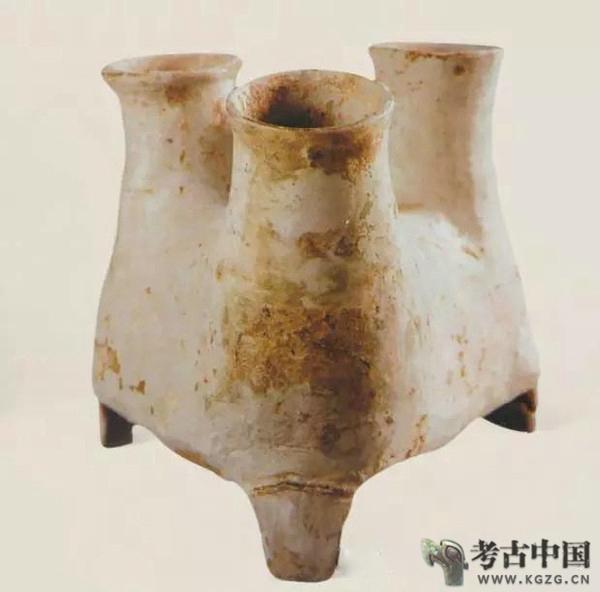

▲ 折角足盆形大陶鼎

崧泽中层的器物群,陶器中夹砂陶以红褐色的为主,泥质陶以灰色为主。纹饰有堆纹、弦纹、划纹、镂孔、绳纹、彩绘等。罐形或盆形鼎、细高或粗矮的喇叭形座豆、矮领折腹罐、高领折腹花瓣形圈足壶等,为这一文化的代表性器物。

▲ 三口陶器

石器一般都通体磨光,以穿孔石铲、长条形石锛等较有特色。从生产工具及陶器羼和料采用稻谷壳可知,当时的经济生活以稻作农业为主。

▲ 穿孔石器

根据墓葬的叠压打破关系和器物变化,崧泽中层可分为3期。早期的陶器、豆为细高把,壶多高领扁圆腹或圆腹;中期鼎多釜形安扁铲足或凹弧足,豆的形制多样,以镂孔刻划纹组成带状图案的高圈足豆最具特色;晚期出现大口浅腹盆形鼎和盘形鼎,盛行平唇浅盘或盂形粗矮把豆,多见花瓣形圈足壶。这为整个崧泽文化的分期奠定了初步基础。

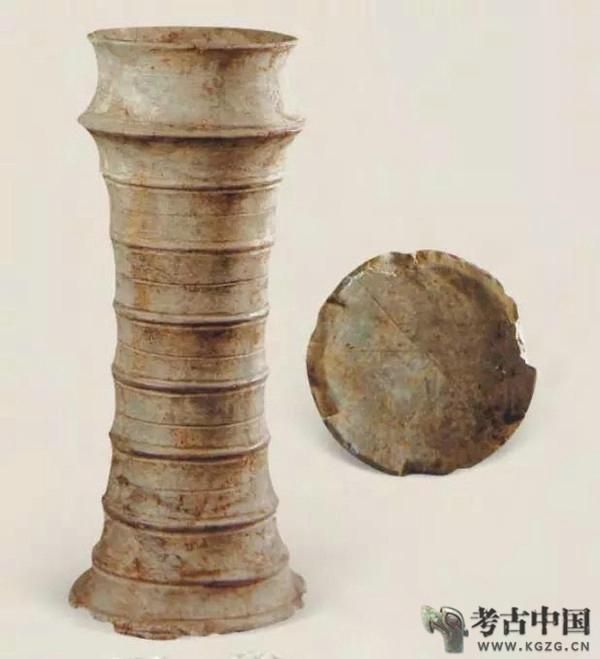

▲ 竹节形陶瓶

在崧泽中层发现墓葬90多座。平地覆土掩埋死者,以单人仰身直肢葬为主,个别的是成年女性与儿童双人合葬,头向东南的居多。

▲ 镂孔勾连纹陶豆

绝大多数墓有随葬品,1~17件不等,多为实用陶器,以鼎、豆、罐、壶较为普遍,还有少量生产工具和玉石饰品,个别墓用鹿、家猪的下颚骨随葬。结合吴县草鞋山等地的材料分析,有人认为崧泽文化已进入父系氏族社会。

▲ 墓葬及随葬品

崧泽下层为马家浜文化遗存,出土宽檐釜和牛鼻形耳罐等富于特征性的陶器,还发现有籼稻和野生的桃、杏梅等果核。崧泽及其他遗址的地层关系表明,马家浜文化早于崧泽文化;同时二者的鼎、豆、壶等主要陶器存在演变继承关系,因此崧泽文化是由马家浜文化发展而来。其后续则是良渚文化。

▲ 鸡心形玉琀

参考书目

上海市文物保管委员会:上海市青浦县崧泽遗址的试掘,《考古学报》1962年2期。

黄宣佩、张明华:青浦县崧泽遗址第二次发掘,《考古学报》1980年1期。

禄丰龙:中国第一个登上邮票的恐龙(长6米/云南出土)

随着考古的不断发现,目前中国已掘出了174种恐龙化石,并为其命名。而这在其中,有些恐龙很特殊,比如禄丰龙,它是中国第一个登上邮票的恐龙,接下来就随小编一起去了解看看。禄丰龙基本资料体型:禄丰龙是一种中国的大型食草恐龙,它体长6米,与卡戎龙、蓝尾龙差不多大,体型在已知774种恐龙中排第312位,生活在距今2.08亿年-2亿年前的晚三叠世。我要新鲜事2023-05-08 22:42:040000巨型植食恐龙:珙县龙 体长可达14米(前肢比后肢短30%)

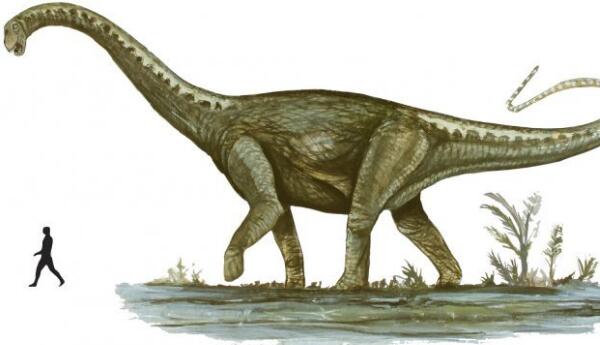

珙县龙是一种蜥脚形亚目恐龙,诞生于2-1.75亿年前的侏罗纪初期,体长可达14米左右,算是巨型恐龙的一种,主要利用四足进行行走和奔跑,脖子和尾巴比身体更长,属于植食性恐龙之一。珙县龙的第一批化石出土就是在1997年于中国的四川进行的,其中缺少头盖骨等。珙县龙的体型我要新鲜事2023-05-08 18:47:150000马拉圭龙:阿根廷超巨型恐龙(长25米/距今8900万年前)

在恐龙时代,因为气候温暖,植株茂盛,阿根廷生活着许多大型、超大型恐龙,其还包括世界上最大的恐龙阿根廷龙。前面,我们已经介绍了大谜龙、南极龙,今天小编再为大家介绍一种阿根廷的巨型恐龙,它就是马拉圭龙,体长可以达到惊人的25米,接下来一起去认识看看。马拉圭龙基本资料我要新鲜事2023-05-09 11:47:180001