趣谈:筷子 何时起源?

笔者上小学时所读的连环画中有一幅孔子用餐时的画面:孔子坐在草席上,使用炕桌那样的矮桌,但餐具与现在使用的基本相同,且用筷子来用餐。当时并没有感到有什么疑问,也许现在很多人也没有觉得这里面有问题。

01 饭是用手抓着吃的

据《史记》记载,商纣王(约公元前11世纪)最早使用象牙的筷子。但考古学发掘显示,筷子最早只能追溯到春秋时期。暂且不论筷子究竟始于何时,即使孔子时代的人们已开始使用筷子,其使用方法与现在相比,应该也是大不相同的。

《韩非子·外储说左下》记载了一个颇有意思的故事:

〖一天,孔子拜见鲁国的哀公,在近旁侍奉的位置坐下。哀公赏赐孔子桃子和黍米,请孔子吃。孔子先吃黍米饭,然后吃桃子。周围的人都捂着嘴暗笑。哀公对孔子说:“黍米饭不是用来吃的,而是用来除去桃子上的毛的。”孔子回答:“我知道这种规矩,但黍米是五谷中位置最高的,祭祀先祖时被用作上等的祭品。而桃子是六种瓜果中最低下的,祭祀先祖时不得入祖庙。我听说,君子以低贱的东西擦拭尊贵的东西,而没有听说反过来的做法。现在用五谷之首的黍米去擦拭瓜果中最末位的桃子,会变成上下颠倒,这是违背大义的,我不能那么 做。〗

暂且不论孔子是为了劝谏鲁哀公才说这番话,还是他不知道贵族的奢侈用餐方式,从这个情节中能发现一个意外的事实:用来除去桃子毛的黍米饭,应该没有配上筷子。这样的话,孔子就是用手抓着饭吃的,这或许就是当时的用餐方法。如果当时是像现在这样用筷子吃饭的话,无论如何,孔子一定不会用手抓黍米饭来吃的。

02 筷子是取菜用的

《礼记·曲礼》中记载了黍米饭用餐的正确做法——“饭黍毋以箸”,显然吃黍米饭时是不用筷子的,《管子·弟子职》中也有“饭必奉擥,羹不以手”。

《礼记》中有这样的记载,与地位高的人一起用餐时,由于会在同样的食器中抓饭食用,这时,双手不能搓。关于这一点,唐代的儒学家孔颖达(574—648)曾作注解释,因为古代人是用手来吃饭的,在和别人一起用餐时,手一定要干净。如果在吃饭前搓手的话,会被认为不干净,从而被一起用餐的人所鄙视。

另外,当时与客人或地位高的人一起用餐时,饭不能捏成团来拿。这一点,孔颖达也有解释:在同样的食器中拿饭食用之时,如果把饭捏成团就会拿得更多,这样就会给人一种争抢食物的印象,导致个人形象受损。但这只是指和别人一起用餐时的礼仪,平时一个人用餐时这么做并无大碍。据《吕氏春秋·慎大》记载,作为诸侯的赵襄子就是把饭捏成团吃的。

这种古代习俗甚至至今还在江南一带留存着。有一种称为“粢饭”的早餐食品,一般只能在大众餐馆或路边摊上吃到,即将糯米和粳米按一定比例混合,在蒸笼中蒸熟,可根据客人的要求在中间加上油条或砂糖,捏成团后送到客人手里。这种食物就是用手拿着吃的,不用筷子,吃法与日本的饭团相似。不过这几年间,这种食品已不多见,更常见的是便利店供应的日式饭团。

《礼记》中记载,春秋战国时期人们吃饭时仍不用筷子。取菜时是用筷子的;喝热汤时,在吃汤中的蔬菜时是用筷子的,没有加入蔬菜的汤是不用筷子的。但现代中国,人们一般是用汤匙来喝汤的。有趣的是,朝鲜半岛上有与此相似的饮食习惯。韩国人用餐时,吃饭不用筷子而用勺子,取菜时用筷子。喝汤时,只有汤中有菜时才用筷子。这种饮食习惯似乎继承了春秋时代的遗风。

03 分食制源远流长

现代中国,许多人在同一张餐桌上用餐时,习惯于在同一个器皿里取菜。但春秋战国时代与此不同。饭是盛在同一个餐具中的,而菜肴是按人分盆的,与现在日本的分食制相似。

《管子·弟子职》中有这样的记载:“各彻其馈,如于宾客。” 可以证明当时的用餐方式是分食制。另有记载,老师们用餐时,侍奉的弟子须不断巡视,按照情况为老师持续地添加食物。如果饭和菜肴是从一个食器中取的话,是无法这样侍奉的。

综合《管子》中的记述,以及前面引用的《礼记》中的记述,可以推断当时的习惯是这样的:平时的餐饮,饭也好,菜肴也好,都是分食的。但来了客人的话,饭备于同一个器皿中供大家分享,而菜肴基本上是一人一份。

餐桌上的饭和菜肴的放置方式也有详细的规定。据《礼记》记载,在劝来客进食时,饭放在吃饭人的左侧,汤放在右侧,鱼和烤过的肉放在外侧。醋、盐等调味料是放在内侧的,葱等作料是放在外侧的。

另外,肉类菜肴,带骨头的放在左边,切下的整块肉放在右边。从调味品、作料的放置方法看,这很明显是一个人的食案。从桌上的菜肴放置方式看,也可以推断当时的用餐方式是分食的。

另外,上菜也有一定的顺序。同样是《管子·弟子职》,其中有记载:上菜的正确顺序是先上家禽或家畜的菜肴,然后上蔬菜汤,最后用餐接近尾声时上饭。这当中也记述了如果是老师用餐,弟子应如何侍奉的礼仪。这样来看,日常的饮食恐怕与上述描述大同小异。

作为与用餐相关的礼仪,有在食用前要洗手、食用后要漱口等规范。但这种礼仪普及到何种程度不很清楚,可能也不适用于所有场合。在《礼记·丧大记》中记载,吃粥时可不用洗手,但食用竹笼里的饭时必须洗手。这里所记述的是服丧期间的礼仪,饭前洗手是因为大家都用手从竹笼中取饭。

食后漱口的规范也并非千篇一律。《管子》中记载,老师吃完后用水漱口,学生吃完后,则是用手遮盖,擦去嘴角上的残渍即可。

04 先祖们一日两餐

关于一天中用餐的次数,《庄子·逍遥游》中有这样的说法:“三餐而反,腹犹果然。” 从这样的记述来看,在春秋战国时期(前770—前221)已经确立了一日三餐的观念。

但似乎一般的老百姓实际上并不是这样的。据20世纪80年代以前出土的木简上的记载,殷商时期(前1600—前1046)普通老百姓一天只食用两餐(宋镇豪,1994);用餐的时间也因地区不同而有些不一样,大体是7点—9点食用第一餐,15点—17点食用第二餐。早上吃的像是主食,一般比下午用餐的量要多。到了春秋战国时期,人们仍维持着这样的习惯。在秦代的木简里,仍有按一日两餐的基准分配粮食的规则的记述,可证明在庶民中此后也继续着这种饮食方式。不仅如此,就是到20世纪60年代,中国还有一日两餐的地方。

笔者1966年曾在广东省珠海市短期居住过。那时兄长在陆军医院当医生,工作日时是一日三餐,休假日则按当地的风俗,食堂只在11点和17点供应两餐。当时并没有遭遇灾害或饥荒。这也许是自古留下的风俗习惯。

当然,在上层阶级当中并非如此。可以推测当时的上层阶级是一日三餐的,一般老百姓则是一日两餐。此后,随着生产力水平的上升,一日三餐的习俗也逐渐扩展至平民阶层。

本文整理摘编自《餐桌上的中国史》 张竞著

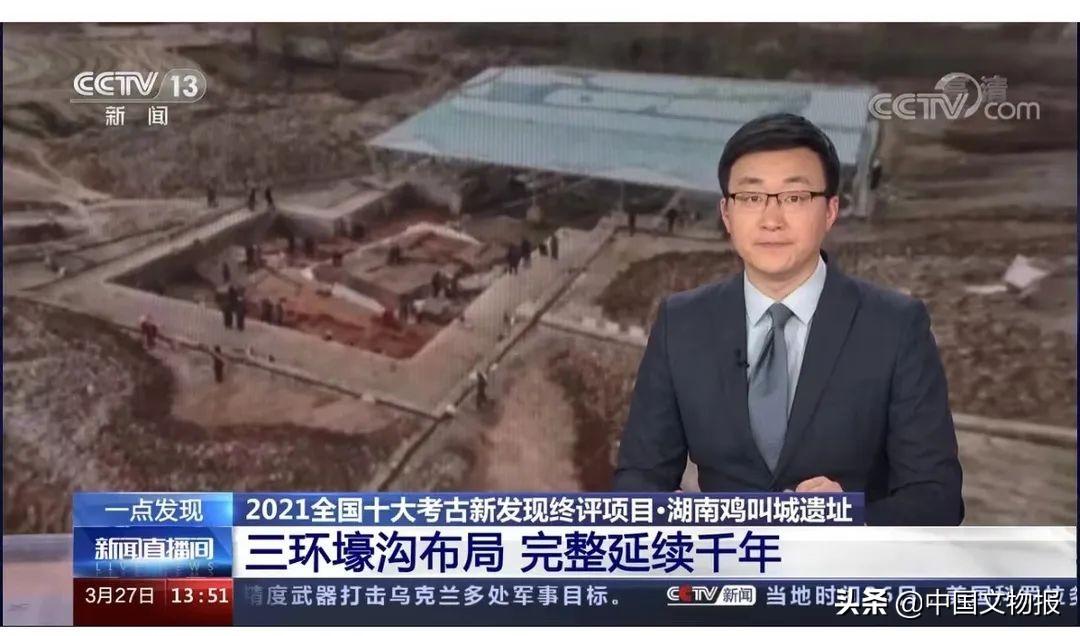

云考古的云交流 考古宣传的新挑战

2021年度全国十大考古新发现终评会于3月30日至31日在北京召开。按照疫情防控工作的要求,所有入围终评项目均进行线上汇报,并接受在京评委现场和线上评委们的提问。我要新鲜事2023-05-07 04:04:230000新发现 | 燕山北麓青铜文化遗存系列新发现

燕山北麓的滦河中游地区,是辽西古文化区南下通往华北平原的咽喉地带,地理位置十分重要。2011年以来,河北省文物研究所在这一地区开展考古调查和发掘工作,新发现了十余处青铜时代遗址,其中对四全地和魏家沟两处遗址进行了重点发掘,另有三处遗址做了试掘,发现了一系列丰富的青铜文化遗存。一、四全地:双重围壕聚落遗址我要新鲜事2023-05-06 20:36:020002老牌遗产地的新问题:清东陵世界遗产展示的现状与思考

它,是超模们爱不释手的宝藏零食;它,是中东“土豪”们喜爱水果;它,被誉为营养丰富的“沙漠面包”……中国有句古话“靠山吃山,靠海吃海”。如果是靠着沙漠呢?那当然是吃沙漠——绿洲与河谷里——长出来的椰枣啦。椰枣,就是西亚和北非人民在干旱地区也能“吃得开”的秘密武器。我要新鲜事2023-05-07 09:10:390000「考古词条」新石器时代 · 两城镇遗址

▲两城镇遗址发掘现场中国黄河下游以新石器时代山东龙山文化为主的遗址。位于山东省日照县城东北的两城镇西北。范围约近百万平方米。1934年发现,1936年由中央研究院历史语言研究所的尹达主持发掘。1954年以来山东省文物管理处、山东大学等作过多次调查。遗址上层为少量的周代遗存,下层为山东龙山文化遗存。▲黑陶盆我要新鲜事2023-05-28 12:34:270000夏文化最有可能在哪里被发现

夏文化的探索一直是一个备受关注的话题。虽然夏朝作为中国历史上的第一个朝代已经被史书所记载,但由于缺乏确凿的自证文字材料,夏朝的存在仍然是一个未解之谜。近年来,中国社科院考古研究所的许宏教授提出了一种观点,认为夏文化可能与考古学中的中原龙山文化和二里头文化有关。我要新鲜事2023-06-21 20:12:480002