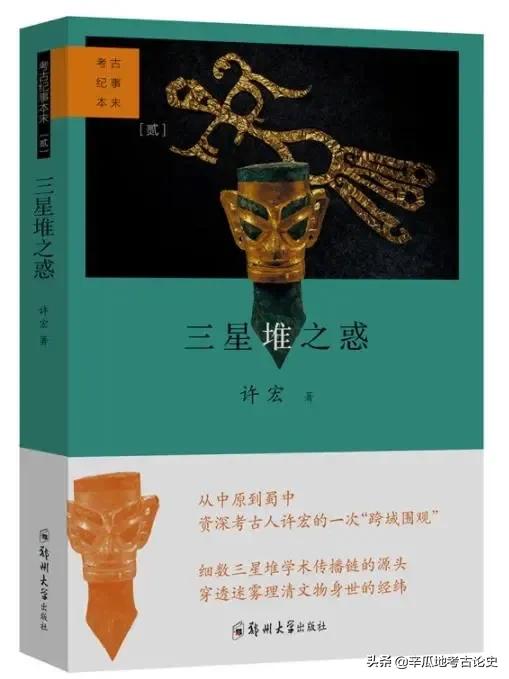

荐书:三星堆之惑

三星堆考古可谓是这两年考古学界最大的IP,一时间关于三星堆的著作特别多。但是大多都是根据过去的材料重复性地讲三星堆的那些文物和三星堆文明的奇特之处。但是最近看到一本与众不同的书。

《三星堆之惑》是“考古纪事本末”系列之二,资深考古学者许宏继续将“纪事本末”的体裁运用到考古事件当中,自三星堆遗址最早的研究发掘者开始追究,从林林总总的学术史料里归结出十大困惑点,抽丝剥茧般理清其中的观念分歧与衍化脉络。相信读者会在了解这些前因后果之后有所领悟,在比较各家长短之后,对三星堆有一个深入而宽广的认识。

以下是小编在根据目前网络上发布关于该书的信息,摘录的后记和目录。通过这两部分我们可以了解作者写本书的心路历程和这本书的大概内容。值得诸位提前一读。

后 记

这是一本没有直接参与三星堆遗址发掘的人写的书,因而它具有“围观”也即看热闹的性质。但最值得一看的热闹,一定得是能看出点门道的那种。而这时,“专家”就派上了用场,尽管你可能从心底里讨厌这帮人。

这本书,就恰恰是虽面向文化人,但绝对是从专业的角度很“较真儿”地加以解析,所以会让你感觉是有一定门槛的一本书,读来具有一定的挑战性。能从中品出味道、看出些门道甚至生发出若干思考的读者,要给自己的知识储备和智识点赞了。

无论看景、识人还是观史,都需要有一定的距离感。近了有“只缘身在此山中”的局限,远了读者会质疑你凭啥发言、能说出啥门道来。不远不近,观史最宜?这就是我对自己这枚专攻夏商周考古而又主要耕耘于中原的学者此次“跨界围观”给出的一个聊以自慰的理由吧。

这不是一本面面俱到地介绍三星堆重大发现的书——估计这类书已有近百种,而是一本仅针对围绕“三星堆”的若干问题点,企图在某种程度上献疑解惑的书。这本书的视角,相当于把你从观众席悄悄拉到舞台旁的上场门,让你从一个鲜见的角度看看你在观众席上看不到的景。这又是一本让你面临三星堆宝库再次的“芝麻开门”,可以在理解的广度与深度上有所“进阶”的书。

其实,许多问题点仍然存在,不可能靠一本小书来彻底解明,但它至少指出了围绕这些问题所产生的纠葛及其症结所在,引发你去做深入的思考。

您只要稍作展读,就能感受到笔者“厚古薄今”的价值取向。是的,笔者偏爱每一种叙述或提法的最早源头,而常常“无视”或淡化后来的说法。因为我们发现,林林总总的说法,大多是同源的,后来者甚至抄来抄去,无论是古代典籍还是当代作品。如是,已出版的几十部关于三星堆的书籍,即便被偶尔提及,也是从学术史的角度,看看学者当时的认识和提法。这点,务请读者诸君谅解,但你肯定会从中悟到些什么。

在以成都平原为代表的四川盆地先秦时期文化序列的探索中,关于考古学文化命名、文化分期、遗存的归属即文化属性诸问题,都存在着较多的争议。“争议的存在,正说明这其中的部分文化的内涵和外延不够明确。”“而造成争议的另一个重要原因,是材料公布不全面、不及时。学者们从自己掌握、别人不清楚的材料出发,形成自己的意见和立场,然后毫无意外地意见相左。尤其是这个序列中关键遗址三星堆的材料迟迟未能公布,使得无论是序列的探讨还是文化因素的分析,总是有一根支柱显得不够坚实。对于三星堆遗址本身的研究来说,其发展演变的讨论受限于材料,显得过于简略。”(万娇 2020)

我们在梳理三星堆考古材料的过程中,也常有“巧妇难为无米之炊”的慨叹。所以,笔者也只能一一爬梳这几十年陆续刊布的细碎资料(考古简报和论文的刊布比图书更迅捷),从当年亲历者的零散著述中拾其牙慧,探寻蛛丝马迹,力图述而不作地串联起发现与研究史的经纬。至于多以直接引语入文并加注释,实在是想较真实地保存当时学者思维和话语的原貌。书后的注释,按刊布时间排序,既是对发现与研究者的致敬,又可使读者诸君对于三星堆的发现与研究史,以及书中所述内容的由来,有更深入的了解。

本书写作的过程中,得到中国社会科学院考古研究所施劲松研究员、台北故宫博物院邓淑苹研究馆员、四川省文物考古研究院雷雨研究员、成都金沙遗址博物馆王方研究员、河南大学贺俊副教授、三联书店曹明明女士、科学出版社董苗女士等的悉心帮助,特此致谢。感谢尚红科先生在选题上的鼓励,使得我下决心梳理相关材料,撰就此书,权作“考古纪事本末”丛书的第二本。感谢汉唐阳光团队为本书的出版所付出的辛劳。

许宏

2020年11月于京西门头沟

目 录

引 子 1

一 玉石器发现与首次发掘时间之惑

(一)燕家首次“淘宝”年份之辨 3

(二)葛维汉等首次发掘年份之辨 10

二 遗址定名与范围确认之惑

(一)1986年器物坑发现之前 14

(二)1986年器物坑发现之后 25

三 相关遗存年代推断之惑

(一)摇摆期:殷周或稍早 31

(二)绝对年代不绝对 33

(三)二里头标尺被无视 39

(四)不断修正的起止年代 47

四 三星堆文化“肿胀”之惑

(一)一处遗址=一大“文化”?51

(二)消肿措施一:“首”的剥离 55

(三)宝墩文化的提出与受阻 58

(四)消肿措施二:“尾”的剥离 66

五 一种文化跨石器、青铜二时代之惑

(一)当地青铜时代始于何时?70

(二)玉器专家的倡议 72

(三)铜牌饰身世之谜 76

(四)“月亮湾文化”呼之欲出 79

六 城墙发现与性质分析之惑

(一)宝物坑发现的代价 82

(二)三面城墙的确认 84

(三)对大城圈的勾画 89

(四)对诸“小城”的探索 93

七 器物坑方方面面之惑

(一)年代之辩 99

(二)性质之辩 104

(三)雕像身份与要素来源之辩 110

(四)宗庙、神庙祭器分别埋藏说 114

(五)“奇奇怪怪”的遗物来自远方?119

八 三星堆青铜铸造技术之惑

(一)来源于中原的青铜技术 126

(二)细说中原的“浑铸偏好” 130

(三)三星堆的“简单铸型偏好”?132

九 三星堆、金沙是否“一家”之惑

(一)三星堆、金沙的此伏彼起 136

(二)分分合合的“文化” 143

(三)知识和价值体系的近同 147

十 与“蜀”文化的比附之惑

(一)三星堆=“早蜀文化”?153

(二)价值观大别:“国有”VS私有 158

(三)博物馆馆名透露出的念想 161

尾声 解惑的希冀

(一)新发现吊人胃口 168

(二)大视野下的三星堆 171

(三)何为真正的待解之谜?175

注释 192

后记 214

专家在北京发现墓葬 主人可能是韦小宝(韦小宝墓)

北京发现的私藏龙袍的古墓有可能是韦小宝的墓。2006年,北京的一个工地上挖出一个墓葬,但是这个墓葬在经过考古专家的简单调查之后发现有着很多的疑点,因为这个墓葬里面有着墓志铭,上面写着这个墓葬的主人是一个四品官员,但是他的身上却穿着一个一品武官的衣服。最让人感觉到惊讶是在他的尸体之下居然还压着一身龙袍。私藏龙袍我要新鲜事2023-11-03 20:21:450000盗墓者半夜炸刘邦长陵陪葬墓,警察设伏,一下子抓到6人

谁盗了刘邦的陪葬墓?本文作者倪方六这篇“梧桐树下戏凤凰”头条号,再来说说汉高祖刘邦的陪葬墓。我在前在聊过这话题(见《汉高祖刘邦长陵陪葬墓现存70多座,每座都有好几个盗洞》一文),刘邦的陪葬墓在咸阳渭城区正阳乡的杨家湾一带,当年这里有100多座大坟头,是盗墓者最活跃最喜欢光顾的地方。陪葬墓上的盗洞都是谁挖的?绝大部分是古代盗墓者留下的,但也有现代盗墓者。我要新鲜事2023-05-26 23:00:250000农民干农活发现古建筑,专家断定有古墓:挖出吴王夫差剑

我国最出名的宝剑是哪一把,相信很多人都会说越王勾践剑。毕竟这把剑是我国出土的宝剑中最古老的一柄,而且锋利如初。但其实还有一柄宝剑能够称之为最珍贵的,那就是吴王夫差剑。卧薪尝胆的故事我们都是知道的,但我们都忽略了一个事实,那就是当时的吴国其实是比越国强大了许多的。所以吴国在冶炼技术上自然也是要比越国要强上不少,所以吴王夫差剑在一定程度上是比勾践剑还要强。我要新鲜事2023-04-27 19:42:160000盗墓贼闯进康熙墓取出稀世九龙杯 上交故宫后为何消失了

历史上有很多珍贵的文物,它们不仅具有可观价值,还代表着人类文化的传承。一些不法之徒却无视这些文物的价值,盗墓掘坟成为他们获取财富的手段。在所有的墓地中,帝王陵寝大概是所有盗墓贼的首选或者说终极梦想吧,它们通常蕴藏着无数珍宝。清代的帝王墓地就曾多次被盗掘,而其中一件稀世珍宝——“九龙杯”,就被土匪田老七盗取。这件珍宝却消失于故宫后,至今下落不明。我要新鲜事2023-07-23 18:09:280000中国禁止出国的64件国宝,不看真是太可惜了

导语:中国历史悠久文化源远流长,同时也遗留下了很多十分精美绝伦的艺术品,甚至称得上是价值连城的存在。其中有些国宝因为极其珍贵所以禁止出国展出,具体有哪些呢?和探秘志小编一起了解一下吧。中国禁止出国的64件国宝1、彩绘鹳鱼石斧图陶缸我要新鲜事2023-05-07 17:02:280000