「考古词条」旧石器时代 · 白莲洞遗址

我要新鲜事2023-05-28 20:38:551阅

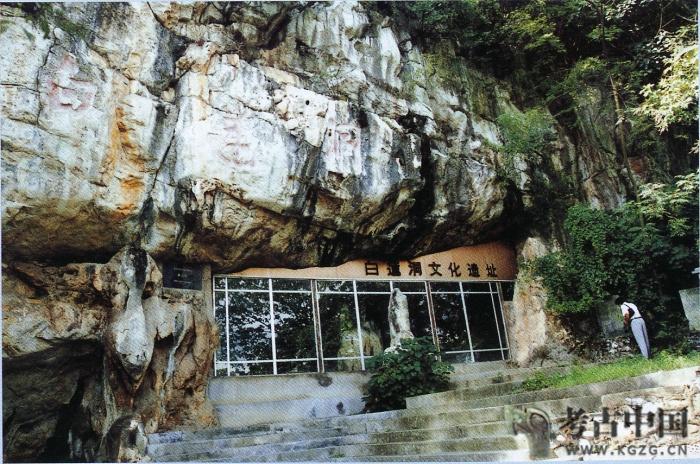

▲ 白莲洞遗址位置图

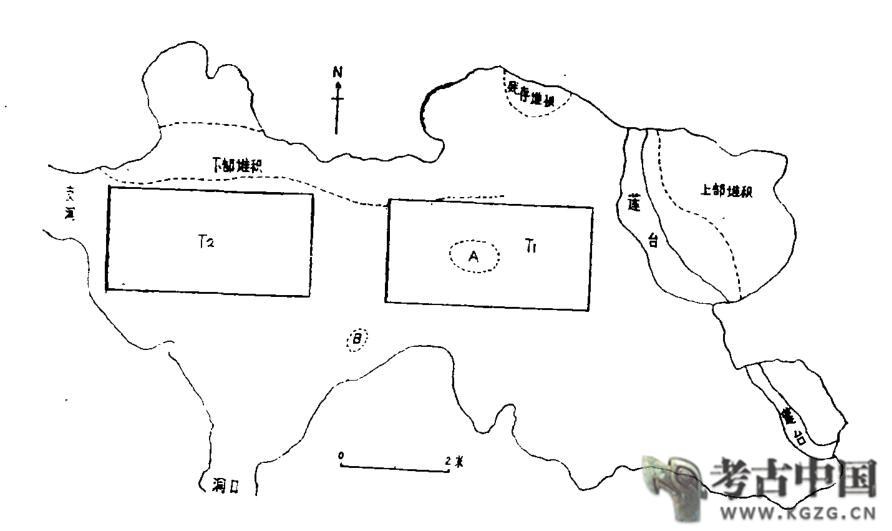

▲ 白莲洞遗址平面图

白莲洞遗址位于广西柳州市东南郊12公里的白面山南麓。1956年,中国科学院古脊椎动物研究所古人类研究室华南调查队在裴文中、贾兰坡教授率领下,在广西调查巨猿和人类化石时发现了白莲洞遗址。白莲洞遗址所处的白面山海拔249.8米,高出附近的地平面约152米。

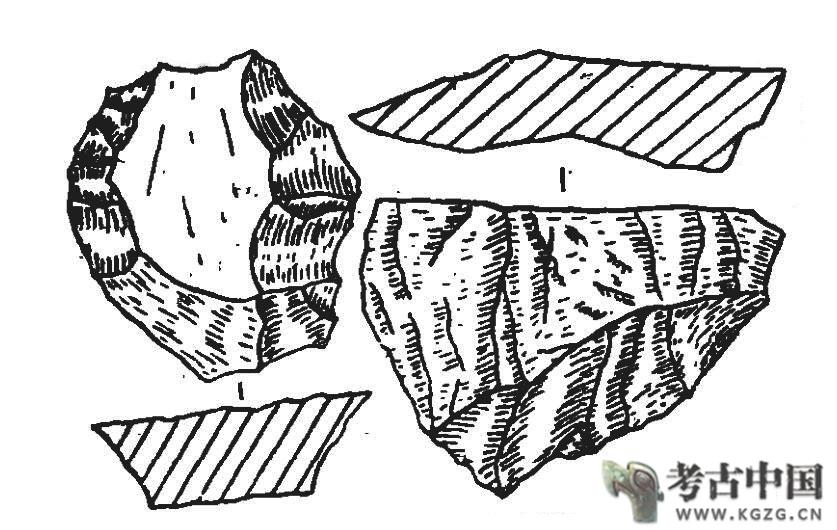

▲ 出土石器

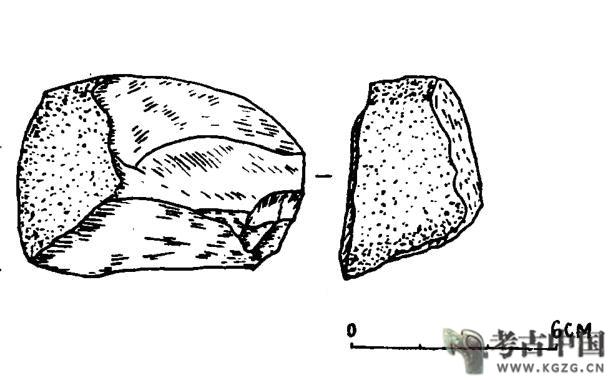

▲ 刮削器

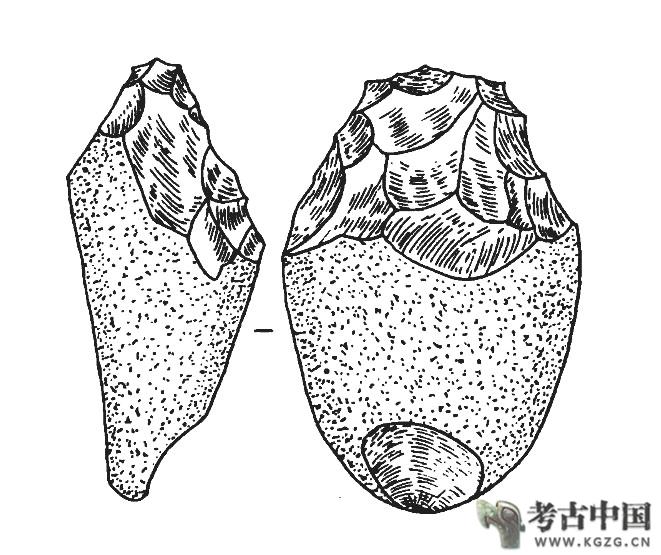

▲ 砍砸器

▲ 敲砸器

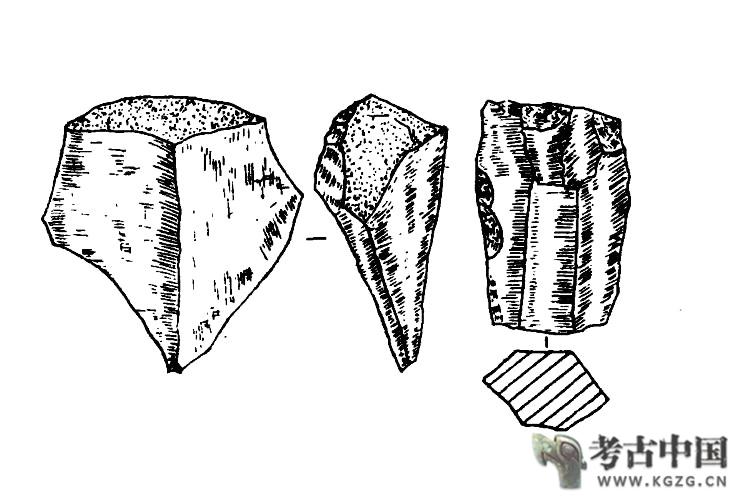

▲ 左:尖状器-右:柱状石核

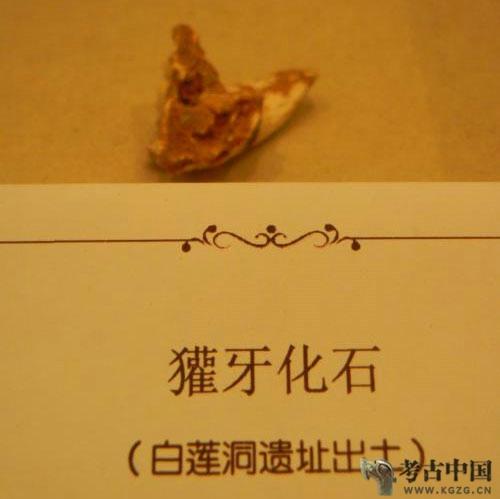

文化遗址所处的白莲洞外厅实为一半隐蔽的岩厦式洞窟,高出附近地面约27米。白莲洞遗址洞口朝南,洞口高5至6米,洞内宽18米左右,遗址面积150多平方米。白莲洞遗址文化堆积物厚达3米,整个堆积可划分为旧石器时代晚期、过渡期和新石器时代早、中期三个不同时期的文化层,其时间跨度距今3.7万年至0.7万年。遗址经历次发掘,共发现人类用火遗迹火坑两处,所获标本计有人类牙齿化石2枚,石器500多件,陶片若干,动物化石3500多件,动物牙齿化石300多枚。

白莲洞遗址采用C14年代测定法,特别是应用AMSC14测定法获得的30多个很有价值的年代数据,这是迄今为止国内洞穴遗址最为详细测年的遗址之一。研究表明,白莲洞遗址堆积拥有连续完整的层位,是华南地区洞穴遗址群中不可多得的晚更新世——早、中全新世标准剖面和地点。研究还表明,白莲洞遗址是罕见的南亚热带晚更新世玉木冰期以来全球性古气候信息的储存库。白莲洞遗址古生态环境的复原,提供了探讨华南地区古人类演化及其生产活动,特别是原始农耕与动物驯养活动的环境背景。

0001

评论列表

共(0)条相关推荐

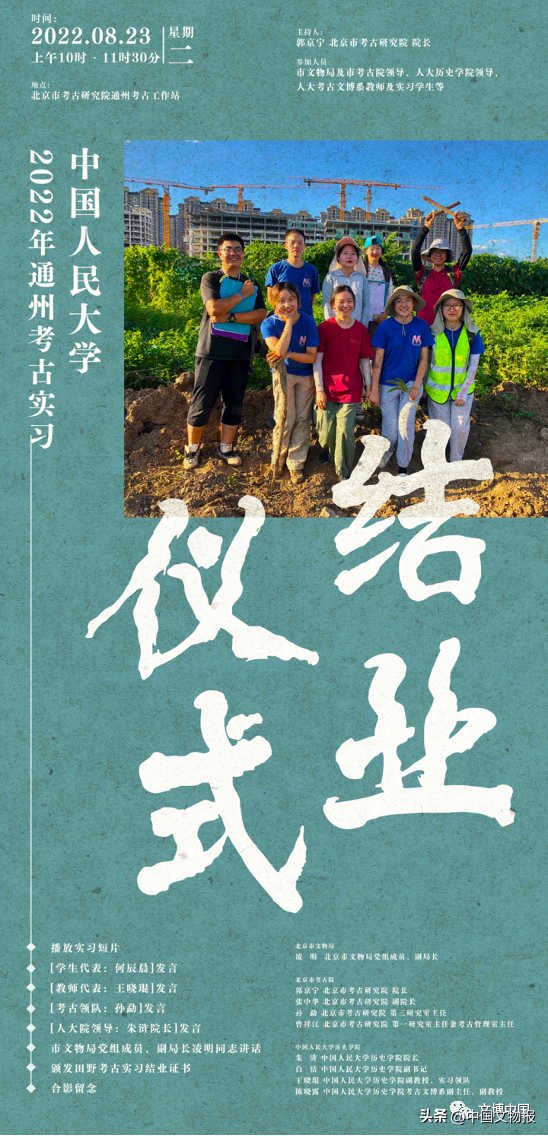

长风破浪,云帆沧海——中国人民大学2022年通州考古实习结业仪式纪实

我要新鲜事2023-05-06 18:57:060002古墓真有不灭的“长明灯” 么 专家解释压根没那么神奇

长明灯是我国古代陵墓中常见的照明用具,被认为是为了让逝者在来世能够找到回家的路。在古代,许多君王都非常重视陵墓的建造,会安置大量的长明灯,以便他们死后还可以回到宫殿中,再次进行统治。长明灯是否真的能够长达数百年不熄灭,一直是个神话般的话题。我要新鲜事2023-07-14 12:48:530000生产队取土,从三国袁绍墓中挖出随葬品,认为不值钱,扔了

东汉袁绍及其墓本文作者倪方六在不同时期的古墓中,已发现的三国时期的名人墓葬几乎无一完好,都被古今盗墓者光顾了。这篇“梧桐树下戏凤凰”头条号要说的袁绍墓,也是这样。袁绍(公元?—202年)在《三国志》上有传。其字“本初”,东汉末年重要人物之一,官至大将军、太尉,封邺侯,汝南汝阳人。我要新鲜事2023-05-27 00:33:420000这种调味料令西方人着迷,进口中国后中国人也离不开,烧菜少不了

胡椒的传奇本文作者倪方六由丝绸之路传入的各种食材和佐料,直接改变了中国人的食材结构和烹饪方法,让中国美食变得更有滋味!丝绸之路有陆上与海上之分,不论是陆上还是海上,都给中国人带来了丰富的可食之物。在以前专栏里,笔者曾提到胡荽、胡豆、胡萝卜、大蒜、大葱、芝麻、葡萄、石榴、胡瓜(黄瓜),等等,都是张骞凿空西域时或是之后,引入的外来物种。(黄瓜,原名胡瓜,非中国原产)我要新鲜事2023-05-27 06:46:3300001957年 陕西农民犁田犁到一个陶罐 拿回去喂鸡 专家:暴殄天物

陕西华县太平庄,1957年的一个春天,农民殷思义带着耕牛犁地时,牛突然停住了脚步。殷思义意识到可能是牛犁卡住了什么东西,于是他走近一看,发现了一个奇形怪状的陶罐,既像鹰又像鸡。他决定将这个陶罐带回家,用来喂鸡食。然而,当地的专家看到后大声疾呼,认为殷思义暴殄天物。不久之后,北大的考古系老师和学生来到华县太平庄,进行仰韶文化的挖掘工作。殷思义参加了他们的宣传讲座后,开始怀疑自己捡到的陶罐可能是文物。我要新鲜事2023-08-12 20:43:150001