中国作物栽培与传播惠及世界餐桌

作物栽培推动中国文明发生

植物是人类赖以生存的主要食物来源,作物栽培是农业起源的重要标志。农业起源是人类社会发展的转折点,农业的出现标志着人类开始拥有主动改造自然的能力,在有限的空间内获得相对充足、稳定的食物来源。农业起源不是一蹴而就的社会经济变革,而是漫长的量变积累,其结果是定居生活方式出现,人口大幅增长,人类社会发展加速,为古代文明的形成奠定经济基础。

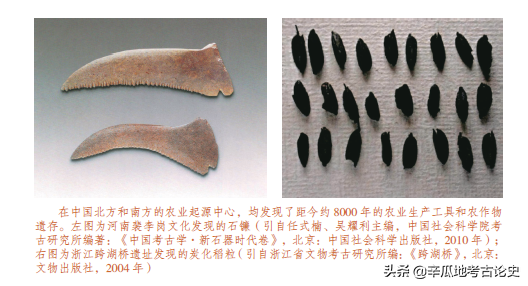

农耕经济的建立与发展是古代文明形成的重要前提条件,以某种农作物为代表的原始农业的起源中心区,往往也是世界范围内古代文明的诞生地。如尼罗河谷地区,从至少1.5万年前开始,野生禾谷类植物已经成为当地人食谱的重要组成部分,到距今9000 年当地人开始主动种植大麦、小麦,并逐渐将其驯化为主要农作物;大约距今5000年,埃及成为一个统一的国家。与其他农业暨文明起源中心不同的是,中国有两个农业起源中心区——南方稻作农业区和北方旱作农业区。

稻作农业起源并繁荣于中国南方地区。稻作农业的形成经历了漫长的过程,距今1万年前后是其孕育阶段,在江西、湖南、浙江的遗址中均发现了这一时期的古代稻遗存。植物遗存的出土概率表明当时水稻在南方地区广泛分布,稻已经成为先民生活不可或缺的食物来源。距今8000年前后是稻作农业形成的关键时期,在湖南、浙江发现的该时期定居村落中普遍出土了栽培稻。这一时期虽已开始真正意义上的农耕生产,但水稻种植仍是辅助性的生产活动,通过采集获得的野生植物,如菱角、芡实,特别是栎果(橡子),依然是不可或缺的食物资源,农业生产尚未在经济活动中占据主导地位。那么,稻作农业究竟何时形成?根据现有考古发现,距今5000年前后,长江下游地区应已进入以稻作农业为主体的社会经济。这一时期,主要分布于长江下游的良渚文化遗址数量剧增,水坝和宫殿等大型工程纷纷建立,规模化的水田和复合犁耕农具普遍出现,诸多证据显示,这个时期长江下游地区进入一个崭新的农业社会阶段,农业起源与文明起源相互衔接、一脉相承。

旱作农业以粟和黍为主要粮食作物。旱作农业的起源、形成与稻作农业十分相近,但经历了本地作物独立发展与外来作物传入并行、多种作物共同种植的过程。北京东胡林遗址发现了距今1万年前后的炭化粟粒,可能属于狗尾草向栽培粟进化的过渡类型。内蒙古、河北均出土了相当数量的距今8000年前后的粟、黍遗存,但狩猎、采集活动仍是当时生业方式的主导。距今6000年前后,北方开始进入旱作农业经济社会,粟、黍已经成为渭河流域和伊洛河流域的主要植食资源。需要注意的是,水稻在这个时期传入中原地区,一些遗址发现的稻谷遗存数量甚至超过了粟、黍。新的粮食作物巩固了中原地区农业发展,为该地区社会发展提供了更有力的支撑。距今4000年前后,起源于地中海东岸的小麦由西亚传入中国,促使北方地区的农业生产由粟、黍农业向以小麦种植为主的农业转化,随着小麦种植在北方地区的广泛传播与普及,到商周时期形成了“南稻北麦”的生产格局。

中原地区属旱作农业区,水稻和小麦的传入丰富了该地区作物品种,中原地区还普遍发现了龙山时代至夏商周时期的栽培大豆遗存。赵志军认为,大豆与粟、黍、水稻、小麦一起,恰好符合史料所载“五谷”之数,并与《孟子·滕文公上》赵歧所注“稻、黍、稷(粟)、麦、菽(豆)”吻合。考古出土材料与文献史料均说明,在华夏文明的形成过程中,中原地区的农业生产由最初以粟、黍为主的农作物种植模式向多品种农作物种植模式转化。多品种的粮食作物可以有效提高粮食产量以应对人口压力,并可在一定程度上抗御自然灾害带来的风险,为文明起源奠定坚实基础。中原地区多品种种植的优越性,促使这个区域拔得文明起源发展进程中的头筹。

中国农作物传播惠及世界

跨大陆文化技术交流是推动人类社会发展进程的主要动力,史前农作物传播是东西文化交流的重要方面。中国植物考古学研究开展以前,农作物栽培或农业起源研究的话语权主要由西方学者把持,中国农作物传播对世界文明发展的贡献一直被淡化或漠视。随着跨区域植物考古学工作的开展,这一贡献通过科学研究的方式呈现出来。

粟、黍均为喜温耐旱的短日照作物,不需要复杂的灌溉系统,且生育期短,是高海拔、高寒、干旱贫瘠地区的主要作物,也是改造盐碱地、开垦荒地、灾后补救的重要作物。特殊的遗传机制使粟、黍具备了广泛传播并拓展生存空间的能力。粟、黍农业在距今6000年前后的中国北方正式形成,随后逐步向周边传播。距今4000年前后,粟、黍种植传播至东北亚、中亚及东南亚部分地区。根据考古发现,在俄罗斯远东地区、韩国、哈萨克斯坦、泰国均发现了距今4000年前后的粟、黍遗存。距今2000年前后,随着跨大陆文化互动关系的增强,粟、黍已经在今俄罗斯远东地区和韩国普遍种植,并传播到今欧洲中部的德国、匈牙利地区及东南亚的马来半岛。

中亚地区多为大陆性气候,雨水较少,植被稀疏,河流流经区域分布有绿洲地带,这里生活的先民利用有限的水源灌溉并发展绿洲农业。在乌兹别克斯坦南部苏尔汉河流域进行的植物考古学研究发现,该地区在距今4000 年前后形成了以种植大麦、小麦、粟、黍等为主的绿洲农业,并在阿契美尼德波斯、贵霜、萨珊波斯时期稳定发展,表明粟、黍从中国北方传入中亚后,适应当地环境,成为主要粮食作物。包括粟、黍的多元绿洲农业为中亚地区早期文明的繁盛发展及欧亚大陆早期文明交流提供了重要物质基础。

水稻虽然与粟、黍一样对温度要求不高,但需水量较大并需要一定的田间管理,是依赖深耕和灌溉的农业系统。不同于粟、黍在地缘传播上的广泛性,水稻种植区域的拓展受到水资源的严重制约。与之相对,在水资源充沛的地区,水稻是稳定和可口的食物供给。稻作农业在距今5000年前后向外传播。根据当前的研究,学界普遍认为水稻传播路线可能有三条:一是从山东半岛或辽东半岛传往朝鲜和日本;二是从东南沿海经台湾,到菲律宾、马来西亚、印度尼西亚、东帝汶等地;三是自西南或华南往东南亚大陆。根据考古材料,在朝鲜半岛和泰国均发现了距今4000年左右的水稻。东南亚地区气候温暖,野生植物资源丰富,被认为是世界栽培作物中心之一。为了探索中国稻作农业与东南亚地区早期农业的关系,北京大学邓振华团队对印度尼西亚苏拉威西岛出土的植物遗存进行了植硅体研究。研究证实,在距今3500—2800年前,水稻已经传入苏拉威西地区。而在日本、越南及马来半岛发现的水稻遗存,年代约为距今3000年及以后。随着跨大陆文化互动关系的增强,水稻逐渐传播至世界各地,成为当今世界最重要的植食资源。

农作物传播使先民能够将聚落拓展到更广泛的地区,农作物产量的提高及繁复、系统的种植技术进步使相关地区的生产组织形式得到极大增强,一定程度上推动了社会复杂化发展。此外,粟、黍和水稻的传播丰富了不同地区的食物多样性,降低了传统作物的生业风险,多品种种植增加了食物来源的稳定性。伴随跨大陆文化互动关系的增强,粟、黍和稻作农业的跨区域传播巩固了相关地区的社会稳定,有利于人口普遍增长、社会复杂化进程加剧,也在一定程度上促成了“青铜时代食物全球化”的形成。

历史唯物主义强调,生产力决定生产关系,经济基础决定上层建筑,生产力的发展是推动人类社会进步的根本动力。植物考古研究成果可以加深对中国早期农业发展状况的认识:在农业起源和发展以前,先民经历了长时段的采集、渔猎方式获取食物资源的历史;距今1万年前,中华先民开始种植农作物,中国的南方和北方分别成为农业起源的中心地带;生产力的发展带动人口数量逐步增加,同时在文化传播、交流过程中外来农作物得以引进,生产力进一步发展,带动整个社会进步,推动文明的起源及发展;中国农作物栽培与传播丰富了世界餐桌,影响了世界其他地区社会结构的变化,为这些地区文明进程作出了贡献。

作者孙永刚,赤峰学院历史文化学院,摘录于《历史评论》2022年第1期

郭静云:中国上古文明的历史脉络

笔者经过多年搜集、对照考古、文献以及其它学科所提供的资料,对中国上古史,尤其是“商文明”的历史得出新的理解。此研究成果较详细见于拙著《夏商周:从神话到史实》一书中。因为对精神文化的理解离不开对历史背景的认识,在着重于讨论古人信仰之前,下面拟简略描述笔者对于上古史基本框架的认识。我要新鲜事2023-05-26 08:15:440003古代那些陪葬的嫔妃 为啥双腿都被掰开(陪葬嫔妃)

不陪葬的嫔妃双腿掰开是因为死前的挣扎。古代的帝王在下葬的时候规格都是非常高,有着各种各样的陪葬品,并且还有着活人殉葬。这是因为古人们的认知认为人在死之后就会到达另一个世界,而把这些东西一起埋葬下去,在另外一个世界也可以继续享受荣华富贵。在当时会被殉葬的,除了一些太监和宫女之外,甚至连皇上比较喜欢的平妃也有可能会被埋葬进去。埋葬的嫔妃我要新鲜事2023-08-12 21:25:160000北京出土乾隆女儿墓居然挖掘出了国宝(古墓国宝)

北京发现的清代公主墓挖掘出来了重要的国宝。当我们想要知道过去的一些事情的时候,其中一个最为主要的手段就是通过考古的方式,而我们在考古的时候,一方面是考察古代的史书,另一方面就是通过古代的墓穴,因为墓穴是记录古代一些文化最为完整的地方。2020年,我国的考古学家就在北京发现了一个十分特殊的墓穴。公主的墓穴我要新鲜事2023-05-11 03:53:510000中国老百姓从什么时候开始吃上西瓜的?要感谢一个江西人

西瓜在中国的传播本文作者倪方六眼下正是酷暑天,街头最受欢迎的水果,应该是西瓜了。但在早期,西瓜可不是街头能买到的,也不是普通人可以吃到的,因为西瓜是“进口水果”,属贵族的夏季消费品。即便在西瓜已引进中国北方后,中原人和南方人想吃口西瓜仍是一种奢望。那么,南方普通老百姓从什么时候开始吃上西瓜的?这要感谢一位南宋官员,名叫洪皓的江西人。我要新鲜事2023-05-27 01:40:330000认识一些战国奢华的大墓

提到一些战国时期奢华的大墓,相信您会第一时间想到曾侯乙墓、固围村魏国墓、长台关楚墓、平山中山王墓、金村古墓等。这些大墓中出土的文物不仅颜值高,其背后的文化历史价值也是不容忽视的。紫色百合香与您共同认识这些大墓背后的历史文物,使您感受千年文物的艺术魅力。一、战国奢华的大墓-曾侯乙墓曾侯乙墓,是战国早期曾国国君曾侯乙的墓葬,其位置在湖北省随州市西郊擂鼓墩东团坡上。我要新鲜事2023-08-28 20:03:260000