严文明:三苗寻踪

1980年,俞伟超在其《先楚与三苗文化的考古学推测》一文中,首先“以屈家岭为中心的三大阶段的原始文化,推测为三苗遗存”。他说的三大阶段是指大溪文化—屈家岭文化和季家湖遗存。后者在年代上相当于石家河文化晚期至肖家屋脊文化。分布范围则主要在江汉平原和洞庭湖西北平原。他的这个推测是很有见地的。后来韩建业发表《禹征三苗探索》,认为石家河文化即是三苗文化。推测禹征三苗还可能与22世纪前后华北气候趋于干冷,从而促使人群南迁有关。在考古学上的表现,就是王湾三期文化向南发展,取代了石家河文化而变成肖家屋脊文化。我在纪念石家河考古六十周年的短诗《石家河赞》中也说;“我意三苗氏,先楚创文明。武士挥大钺,雄风震四邻。苗民弗用灵,舜禹来远征”。我不但认为石家河文化即是三苗文化,而且认为三苗在楚之前已初创文明,其中心地或都城就在石家河。

石家河作为江汉平原史前文化的中心有一个发展过程。最早是油子岭文化时期的谭家岭古城。该城平面为正方形,面积不大但建筑讲究。南面的城壕边用木排加固。接着在屈家岭文化时期修建了一座1200万平方米也略呈方形的大城,原谭家岭古城位于大城北部的正中而被掩埋。这座大城一直沿用到石家河文化时期,并且在谭家岭修建了大型的礼制性建筑。这可能是三苗都城发展的高峰时期。此后的肖家屋脊文化则完全取代了石家河文化。古城被废弃,中心挪到了古城的东南但不再设城。如此突然的大变化正好鱼禹征三苗的故事相对应。

按照古史传说,早在尧舜禹时期,三苗已是一支不可忽视的力量,所以一次一次地去征伐。《尚书•尧典》即有“竄三苗于三危”之说。《史记•五帝本纪》则说“三苗在江淮荆州数为乱,于是舜归而言于帝……迁三苗于三危,以变西戎”。这似乎是引申《尧典》的话。那时哪里有能力把一个族群驱逐到遥远的西北地区,显然是过分夸张了。

舜亲征三苗的事记述不详。《吕氏春秋•召类》说“舜却苗民,更易其俗”。《礼记•檀弓下》谓“舜葬于苍梧之野”,郑注“舜征有苗而死,因留葬焉”。《淮南子•修务训》谓“舜南征三苗,道死苍梧”。苍梧在今湖南南部,已是三苗分布区以南了。

舜不但亲征三苗,还特地命禹出征。《尚书•尧典》载“帝(舜)曰:咨禹!惟时有苗弗率,汝俎征。禹乃会群后誓于师曰:济济有众咸听朕命:蠢兹有苗昏迷不恭,侮慢自贡,反道败德,君子在野,小人在位。民弃不保,天降之咎!肆予以尔众士奉辞伐罪……”。《墨子非攻下》记禹乘三苗发生天灾和内乱之际,假托天意大举征讨。三苗打败,以致宗庙被毁,子孙为隶。韩建业把肖家屋脊文化取代石家河文化与禹征三苗的故事相联系,是很有说服力的。

传说三苗活动的地方主要在江汉平原及其左近。《战国策•魏策一》载吴起对魏武侯曰:“昔者三苗之居,左彭蠡之波,右洞庭之水,文山在其南而衡山在其北”。这里的文山不知所指,衡山似不应是南嶽衡山。只要知道是在洞庭湖和彭蠡即鄱阳湖之间就明白了。但这之间多山,似乎更应在其北面的江汉平原或古云梦泽之畔。《史记•五帝本纪》说“三苗在江淮荆州数为乱”,此处江淮似应为江汉,三苗没有到淮河流域。

在江汉平原及其左近发现的史前文化,依年代顺序排列,最早是油子岭文化,以下依次为屈家岭文化,石家河文化和后石家河文化或称肖家屋脊文化。其中心都在石家河。

在江汉平原和洞庭湖西部平原,最早在油子岭文化时期筑起了谭家岭古城,在汤家港文化时期筑起了澧县城头山古城。在大溪文化时期筑起了江陵阴湘古城,那多半是为防御洪水而建。到屈家岭文化时期,各地陆续建起了一系列土城,接着到石家河文化时期,在把原有土城加高加厚的同时,又新建起了一系列土城。那明显是为了防御来自北方势力的入侵。但是好景不长,禹征三苗之后,这些土城都废弃了。

与三苗同为帝高阳和重黎后裔的楚,似乎没有受到禹征三苗事件的多大影响。所以直到商代武丁时期还要兴师动众去征发。《诗•商颂•殷武》云:“挞彼殷武,奋发荆楚”就说得很清楚。此后周文王又封楚子于丹阳,楚人建国后从丹阳迁郢,国力大盛。三苗余部就被排挤到山地去了。

三苗的风俗是很有特色的。《淮南子•齐俗训》谓“三苗髽首”,高诱注谓髽首是用枱麻束发而结。《左传•襄公四年》孔疏引马融说是“屈布为巾”,又引郑玄说是“去俪而紒”。总之是不用发笄。屈家岭—石家河文化就没有发现发笄。石家河古城内西北的邓家湾发现有二百多个陶人,其头顶就是屈布为巾或是用麻布束发。这是跟华夏族系大不相同的,说明这里确实是三苗留下的遗存。

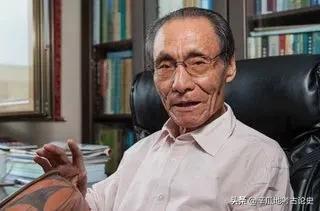

原载严文明:《耕耘记——流水年华》,文物出版社,2021年。

专家发现一具木乃伊 腹中居然还有胎儿(怀孕木乃伊)

怀孕的木乃伊是在怀孕的时候就被制作而成。说起木乃伊,大家在电视上应该都看到过,但是怀孕的木乃伊你是否见过,英国太阳报曾报道了这样的一篇文章,一些考古专家在波兰发现了一句由年轻女性制成的木乃伊。按理说发现木乃伊并没有什么奇怪的,但是不可思议的点就是这具木乃伊的腹中竟然还有一句木乃伊的胎儿。这局木乃伊的身份又是什么。木乃伊我要新鲜事2023-10-06 19:33:000000辽宁有兄弟俩房子连边盖,哪想房子下有2座古墓,墓主也是兄弟俩

辽景宗与他的乾陵本文作者倪方六说到乾陵,估计不少网友马上会想到唐高宗李治与皇后武则天的合葬墓。其实,中国古代帝王陵墓叫“乾陵”的并非只此一座,还有一座呢。这座乾陵的主人是辽景宗耶律贤,坐落于辽宁省北镇市富屯乡境内医巫闾山西南一个叫龙岗的地方。老辈说,这里是风水宝地,有龙脉,所以叫“龙岗”。附近带“龙”的地名有十几个:龙门、龙溪、大龙湾、龙门水库、卧龙圈,等等。我要新鲜事2023-05-26 10:13:280001六家作村与子母钟的传说

河南省焦作市中站区府城街道有一个村叫“六家作村”,该村名字的由来和一个传说位于村北千年古寺所流传的“子母钟”息息相关。虽然,目前没有经过正式发掘,但是当地村民对村子的传说和子母钟的存在坚信不疑。下面先简要介绍该村村名的由来。我要新鲜事2023-06-01 01:04:210000李零:重归古典——兼说冯、胡异同

一我们的经典,不是传统意义上的经典,不是五经,不是九经,不是四书五经,不是十三经,而是现代人眼中最能代表中国古典智慧的书。我向读者推荐四本书:《论语》、《老子》、《孙子》和《周易》。为什么我把这四本书当经典阅读的基本教材,我想讲一下我的理由。我要新鲜事2023-05-26 11:22:430001洛阳盆地是否是“中原”地理人文概念的原始产生地?能成为夏都吗

我要新鲜事2023-10-02 17:59:420003