戴向明:关于文明起源

#这就是年味儿#大约从20世纪80年代末开始,文明起源问题快速成为中国考古学的一个热点课题,30余年下来,经久不衰。以后回顾起来,这一定会是中国乃至世界考古史上一个重要的现象。

西方虽然也有过对文明起源的热烈探索,但20世纪80年代以后我们这里开始逐渐升温时,他们那里反而开始慢慢冷却,较多的是对某某文明总结式的研究或综述,对文明起源问题的专门探讨已经不多了。究其缘由,大概是人们发现 “文明”这个概念过于笼统,关于什么是文明众说纷纭、莫衷一是,无论是公众还是学者之间在理解上都有很大分歧,而且人们还发现从美索不达米亚、古埃及和古希腊等早期文明提炼出的标准不一定适合于衡量其他地区的古文明;此外更重要的是,大约自20世纪60年代以后随着人类学新进化论对考古学影响的日益深入,西方考古学家更多转向对社会复杂化,对酋邦、国家等具体社会形态起源和发展过程的探讨,或许人们觉得这一研究路径更有学理意义。

在中国,20世纪80年代中期随着夏鼐先生的《中国文明的起源》一书出版,文明起源问题开始受到学界的关注。随后在80年代后期,苏秉琦先生等一些著名学者开始较多地涉及这个问题。80年代末90年代初以后,越来越多的学者投入其中,有关文明起源的文章大量问世,很快把这一领域的研究推向了高潮。文明起源探索在中国大热并能经久不衰,有以下两个很重要的原因。

一是考古学学术积累和学科发展的结果。人类的早期文明一直是考古学关注的重点,文明起源的探索也一直是考古学研究的重要内容,这方面东、西方考古学走过了相似的道路,只是各自侧重点有所差异。西方学者探索的多是已消失或中断的异域文明,随着学科的发展他们更加关注不同社会演进的阶段性变化;而中国学者追溯的则是自身文明的源头,因此会怀着更多的感情、更大的兴趣和愿望去探索起源问题。从20世纪80年代以前侧重文化史重建的基础性研究,到90年代以后着重对古代特别是史前社会多方面的研究,随着中国考古学学科重心的转移,文明起源探索无形中还担当起了学科发展、转向和提升的一个重要角色,因为文明起源探索离不开像聚落考古、环境考古、科技考古、手工业考古等各分支学科多角度的综合研究,文明起源探索实际上起到了对各门类研究成果进行整合、然后再进行理论构建的作用。这从21 世纪连续开展的“中华文明探源工程”课题的设置就能得到清晰的反映。所以笔者觉得“探源工程”的最大价值,并不是真的能够通过这样一个“工程”就能把中国文明起源问题一劳永逸地解决掉,而是借此可以推进考古学学科的整体发展。此外,20 世纪80 年代以后一系列重大考古发现,例如甘肃秦安大地湾仰韶晚期殿堂般的大房子、辽宁凌源牛河梁“坛、庙、冢”红山文化遗址群、山东大汶口和龙山文化一些贵族大墓、浙江余杭反山和瑶山等良渚文化高级贵族墓地、山西襄汾陶寺龙山早期权贵墓葬,以及湖北天门石家河等全国多地大量史前城址的相继问世,客观上也为文明起源探索提供了丰富的物证,激发了学者的热情和想象力,促进了这一课题的开展;到21 世纪,像河南灵宝西坡墓地和大房子、陶寺城址和龙山期大墓、石峁古城、良渚古城等众多惊世的重要考古发现,对文明起源探索又起到了进一步强力助推的作用。

二是文明起源的探索生逢其时,该课题的兴旺有其深刻的社会背景,符合社会发展潮流的需要。中国自20 世纪70 年代末启动改革开放以来,经济快速发展,国力不断上升;同时面对西方资本与各种文化、思潮的强力冲击,无论是学界还是民众、官方都始终存在保护、复兴优秀传统文化的强烈愿望和推动力量,近年又被提升到增强民族自信的高度,因此整个社会对中国文明起源问题有着很高的关注度。可以说,探索中华文明起源有着超出一般学术意义的更深层的需要。正因如此,在几乎是同一社会背景下诞生的“夏商周断代工程”之后,21 世纪初又开始了国家立项支持的“中华文明探源工程”。由此可以看到学术从来不会脱离社会而独立存在,尽管学者个人可以也应该秉持独立精神、从事“纯粹”的学术研究,但作为一个学术共同体、一种集体性的研究取向,却往往脱离不掉社会现实的影响,中外皆然(以色列史学家赫拉利在其《人类简史》一书中对此有深刻的阐述(1))。由此也可解释,在对“文明”的理解歧义纷呈、标准难以统一的情况下,为什么文明起源的研究在中国还会长盛不衰,而学术价值同样重大、概念更清晰明确的国家起源问题的探讨却反而显得有些不温不火,更像是文明起源研究潮流中的副产品。

谈到这里,顺便再谈一下与此相关的另一个现象。20 世纪80 年代以前中国学术界普遍接受像氏族、部落、部落联盟、父系社会、母系社会等西方人类学的概念,至今仍作为标准术语而广泛使用着。因为这些概念是在西方学术引进到中国的初期就随之而来的,尤其还出现在像《家庭、私有制和国家的起源》等经典著作中,所以就“自然而然”地成为中国现代学术话语的一部分,从来没有人质疑这些概念是否适用于中国;很多考古学者都是从教科书或课堂上就学到并开始使用这些概念的,因此似乎也从未有人将其视为不可接受的舶来品。然而与此形成鲜明对照的是,像“游群”“酋邦”这样外来的概念却受到了一定的冷落甚至排斥。尽管这些概念的诞生时间也不晚(不晚于60 年代),但却是在80 年代以后才介绍到国内的,由于当时缺乏有关这些社会研究的考古和人类学著述的同步译介,很多人当时、甚至一直到现在也没有完全理解像酋邦这样概念的具体含义及其演变过程(有人就将其理解为与“部落联盟”相类同)。另外,出于某些很复杂的原因,80 年代以后在开放的环境里西方思潮和各种学术思想大量涌入的时候,中国学者对外来事物采取的态度是不尽一致的。比如从80 年代后期到90 年代前期围绕“新考古学”的争论就可见一斑,尽管其后直到现在中国考古学的发展潮流与新考古学非但没有水火不容,反而有许多相合之处,例如对聚落考古、科技考古、环境考古的重视与发展,对社会演变过程的复原及其动因的解释,等等(同时申明笔者并不认为中国考古学近几十年只是简单重复了英美新考古学的旧路)。不管怎样,“酋邦”作为介于简单社会和国家之间的一种前国家复杂社会形态,在西方新进化论人类学和考古学中都占有突出重要的地位,几十年来一直是一个非常重要的研究领域;但奇怪的是,在中国日益开放、与西方交流日益增多的情况下,中国学界对酋邦、对西方新进化论提出的社会发展模式,似乎表现出比较淡漠的态度(需说明的是,多年来“社会进化论”或“文化进化论”在西方也饱受争议,一方面缘于其类型化的阶段性进化模式不能覆盖形态多样的复杂的人类社会,另一方面被指有种族主义的政治不正确之嫌。然而无论如何,这种模式迄今仍是考察人类社会群体演变的最有效途径或最重要的参照系,有利于人类学、考古学上的比较研究)。无论诸如“酋邦”这样的概念是否适用于中国古代社会、史前中国是否存在这种社会形态,在中国学界都缺少深入的辨析和讨论;现实的局面是要么少数使用者自说自话,要么是简单地弃之不用或视而不见。这是一种很有趣、也是很有意味的现象。这是否意味着中国学术群体的强烈的自主意识和自强心理,即主观上就不愿意接受西方学者提出的现成的理论模式、不愿意拿来简单地套用?可这又如何解释学界对像摩尔根、柴尔德这样学者的热情拥抱?无论如何,我们还是期待我国学者能真正创建出自己的独特学术体系与理论模式,并最终引领世界学术的发展。这方面我国已有少数学者做出了积极的努力。例如苏秉琦先生的“区系类型”学说,以及有关中国文明与国家形成的“三部曲”与“三模式”的理论探索就堪称典范。

多年来文明起源探索最重要的收获,除了切实地将中国文明起源的时间推进到了五千年前,提出了中华文明多元一体、连绵不断、兼收并蓄的特点,更重要的是大大丰富了中国考古学研究的内容,强化了研究的广度和深度,提升了研究水平。文明起源问题的研讨,助推了学者们对中国古代特别是史前和先秦时期社会的全方位研究,包括对不同区域文化与社会发展阶段的认识,推动了科技考古、聚落考古、环境考古、手工业考古等多学科的发展及整合研究。这些方面的努力使得中国考古学与世界考古学全面“接轨”,某些领域已与世界先进水平比肩或接近。

早在20 世纪80 年代前期,夏鼐先生首先提出文明应具有“城市、文字和青铜冶铸技术”三个要素,同时指出最根本的还是政治组织上已进入国家社会;限于当时的条件,他主要是根据殷墟的考古发现提出这几点的,但实际上他关于文明起源的论述又是一个开放的系统,他不但认为二里冈文化和二里头文化(至少其晚期)已经进入了文明阶段,而且指出“文明是由‘ 野蛮’的新石器时代的人创造出来的”。在随后开展的文明起源大讨论中,“三要素”说的普遍适用性受到广泛质疑,很多人认为中国文明的起源可以追溯到尚未发现文字和大规模金属冶铸的史前晚期,于是一些人提出了各种其他标志,比如高端玉器的广泛使用、礼制的形成,等等。还有学者主张不能机械地理解和套用某些标准,应该从中国的考古材料出发,将文明起源视为一个渐进的过程,着重从“文明化”的角度探讨文明起源,其中严文明先生在一系列有关文明起源的论文中有非常清晰的阐述。

在时间点上,最初许多学者坚持只有二里头遗址代表的夏王朝才算得上中国文明的开端(少数人特别是国外一些学者甚至认为中国最早的文明只能追溯到商);后来有很多人认为史前末期的龙山时代已迈进万邦林立或古国时代的文明门槛;还有学者认为中国文明起源可以追溯到距今五千年前后,那时的仰韶晚期到庙底沟二期、红山晚期、大汶口中晚期、良渚文化和屈家岭—石家河文化时期已经是文明初现,甚至已经进入普遍文明化的时代了。随着时间的推移,重要考古新发现的不断增多和讨论的逐渐深入,近年来很多学者已公认以良渚古城为代表的社会已经是早期国家文明了,从而实证了中华文明五千年的说法。但问题是,上述与良渚文化大体同时的其他区域文化是否也算得上是文明了呢?文明起源是否还可再往前追溯到社会分化初期的前国家社会,即仰韶中期、大汶口早期、崧泽文化和大溪—油子岭文化时期?中外学者中都不乏这样的认识,即文明主要指的是文化成就,是文化发展到高级阶段的结晶,而国家是一种社会政治组织,两者不必相等同,因而是有可能存在前国家文明社会的。总之,对这些问题的看法目前还有很大的分歧,都是今后需要我们进一步探讨的。

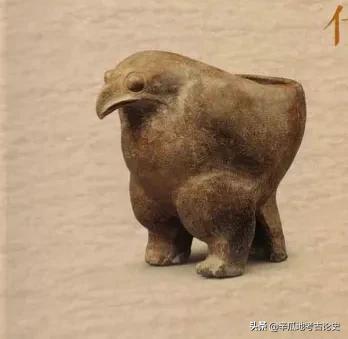

焦家玉器见证史前文明曙光

我要新鲜事2023-05-29 19:11:260002长江中游史前毁器葬

[编者按]本文原载于2014年9月出版的《三峡大学学报(人文社会科学版)》,第36卷,第5期。本号获作者授权转载全文。如有引用,敬请参阅原刊物。邱诗萤(中正大学博士生)壹引言我要新鲜事2023-05-26 21:20:140002陈淳:三星堆与史前探秘

考古学家是历史的侦探三星堆在1986年发现两个祭祀坑后,最近又有新的发现,引起了全社会的轰动。各种猜测、解读和采访层出不穷,许多稀奇古怪的说法也不胫而走。这里,我们想谈谈考古学能够做些什么,以及在没有文字的帮助下,考古学家能做出哪些解读。我要新鲜事2023-05-26 13:52:590000郭立新:青铜时代天神世界的探索之旅

郭立新《中华读书报》(2016年11月09日19版)《天神与天地之道:巫觋信仰与传统思想渊源》,郭静云著,上海古籍出版社2016年4月,定价:189.00元我要新鲜事2023-05-27 06:39:100000