彩陶之乡:甘肃彩陶之变化莫测的几何纹

书接上文彩陶之乡:甘肃彩陶五千年(从大地湾到沙井)大致回顾了甘肃彩陶各个阶段的特征和表现。而彩陶最吸引人的便是彩陶那变化多端,绚丽多彩的纹饰,所以后边几篇将围绕彩陶文化进行阐述和总结。如此,大家逛博物馆,看到那些丰富的纹饰就知道怎么回事了。

甘肃彩陶纹饰大致可以分为两大类,一类是自然纹样,包括植物、动物、人物和景物等;一类是几何纹样,包括条带、线条、三角形、方形、菱形、多边形、圆形等。这两种纹样都是史前先民在对日常事物仔细观察的基础上构思的成果,有区别但不能绝对分开,这些图案兼具两种纹样共同的特点。一般而言,自然纹样与几何纹样同时存在,但前者是后者的基础,随着时间的顺延,自然纹样有向几何纹样过度的现象。在数量、内容及表现形式上,几何纹样明显优于自然纹样。

几何纹样样饰通过色彩形式,以点、线、面为基本元素构成图案,更多体现了人们的观念意识与抽象思维。点有大小,线有宽窄,面有多种形状,色彩有红、白、黑、黄等。多元素、多方式的图案组合与变化,赋予了彩陶无限的创造力和表现力。

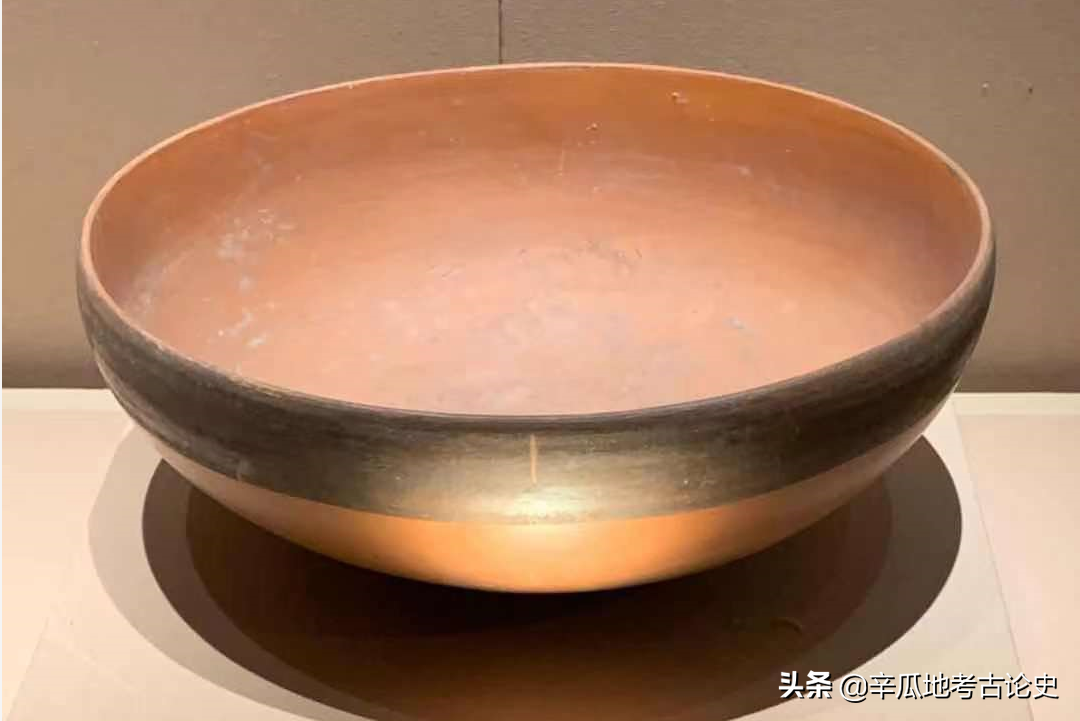

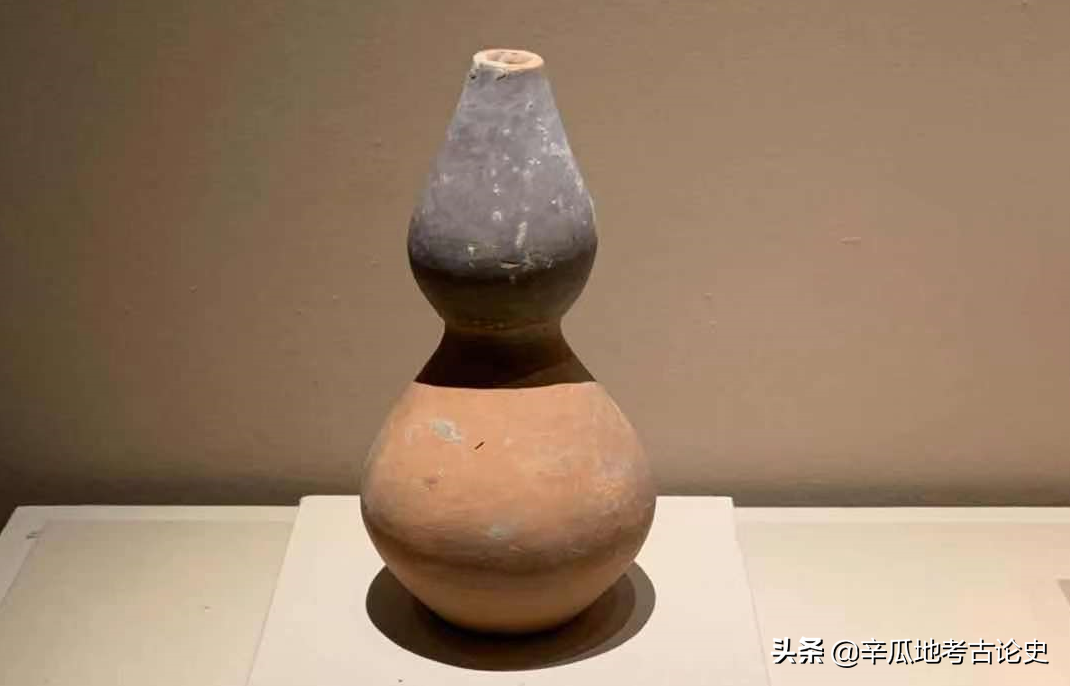

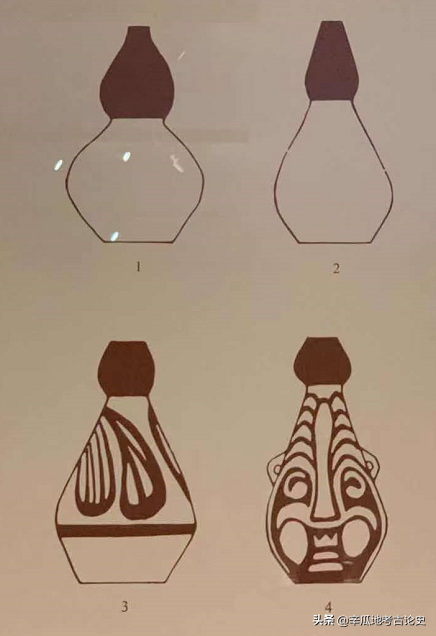

宽带纹是最简单,最原始的一类纹饰。大地湾文化表现为钵形器的口沿外绘一周2到3厘米宽的条带,仰韶早期宽带纹变为黑色,除了钵形器,某些葫芦瓶和细颈瓶上部外侧也用黑彩装饰。

大地湾 宽带纹钵

大地湾 宽带纹钵

大地湾 黑彩葫芦瓶

大地湾 黑彩葫芦瓶

葫芦瓶彩绘演变图

葫芦瓶彩绘演变图

内彩符号与刻画符号,在大地湾最早期的遗址中发现了十余种内彩符号,全部绘于陶钵内腹,符号呈紫红色,没有连续性。与此类似,仰韶早期,在陶器口沿及宽带纹上又出现了五十余种刻画符号。这些符号意义不明,有学者认为它们具有记事功能或带有某种特定含义。

大地湾 彩绘符号

大地湾 彩绘符号

三角纹是仰韶文化几何纹饰中自始至终使用的主要母题之一,最初形状是直边三角纹,分为等腰三角和直角三角。之后三角纹的边线出现向内的弧弯变化,由单弧边经双弧边发展为三弧边的弧边三角纹。多组三角纹上下相对,左右相接,再配以圆点和直线组合,构成一幅幅红黑相间,虚实相称,千变万化的几何图案。

仰韶早 直线三角纹钵

仰韶早 直线三角纹钵

圆点纹既是彩陶纹饰的基本元素,又可以作为一种母题花纹,大多在组合图案中起到不可或缺的填充和定位作用,使用起来非常灵活。有些圆点纹和图案组合起来更像是动物(如变体的飞鸟或游鱼)的眼睛。

仰韶早 圆点三角纹钵

仰韶早 圆点三角纹钵

弧线纹包括重弧线、凸弧线、侧弧线。重弧纹就是上部平齐,下部近月牙形的纹饰;凸弧纹则恰好相反。两种纹饰大多绘在圆圈的空白处;侧弧纹为一侧平齐,另一侧呈月牙形,常常背靠背组成一个橄榄形填充在空白的圆圈内。

仰韶晚 弧线圆圈纹罐

仰韶晚 弧线圆圈纹罐

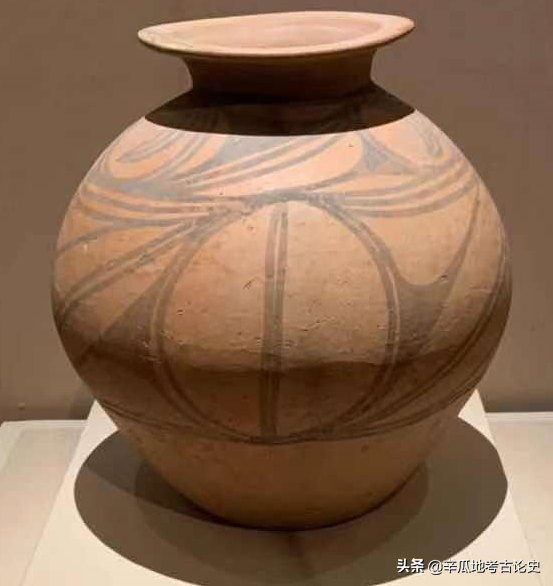

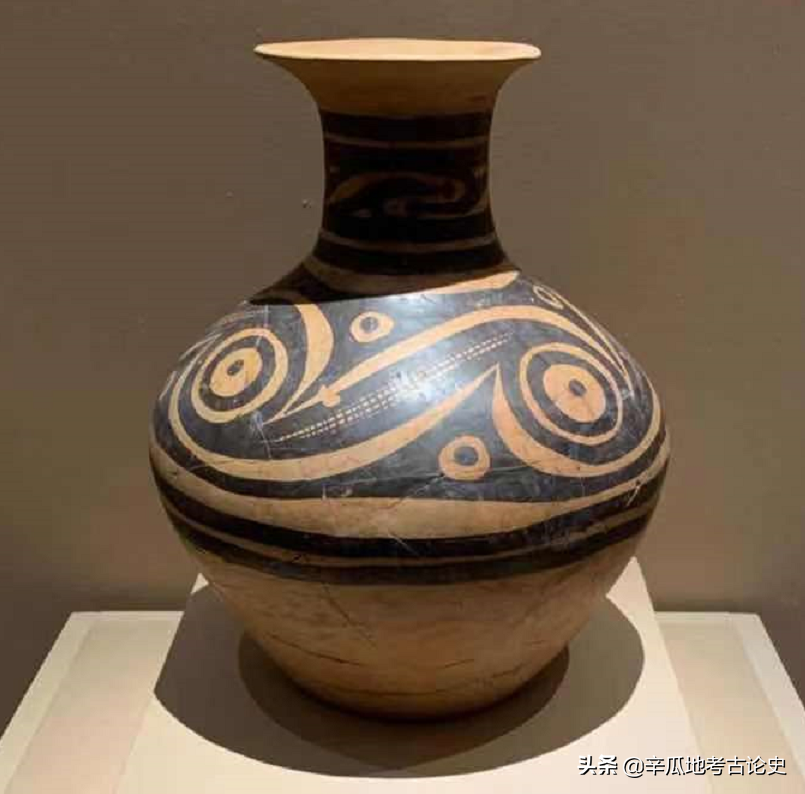

漩涡纹,仰韶文化中期弧线三角纹与圆圈纹的构图出现了最初的旋转迹象。仰韶文化晚期更强烈的旋转构图体现在了变形的鸟纹身上,并促成了流体漩涡纹的出现。到马家窑文化早、中期,漩涡纹成为彩陶图案中最常见的纹饰,表现为激流中的漩涡,一般以2个、4个或更多漩涡为中心连续展开,漩涡之间由数道水流连接,呈现出一派循环往复、激荡汹涌、变幻无穷的气势。早期的漩涡纹的方向既有顺时针也有逆时针,后来全都变成了逆时针,与现实中水流漩涡的方向一致。漩涡纹的中心最开始或为圆点,或为空白小圆圈,以后圆圈逐渐增大,圈内多填以网格纹、十字纹、对三角纹、小圆圈纹、动物纹等,成为主体纹饰。

仰韶晚 漩涡纹壶

仰韶晚 漩涡纹壶

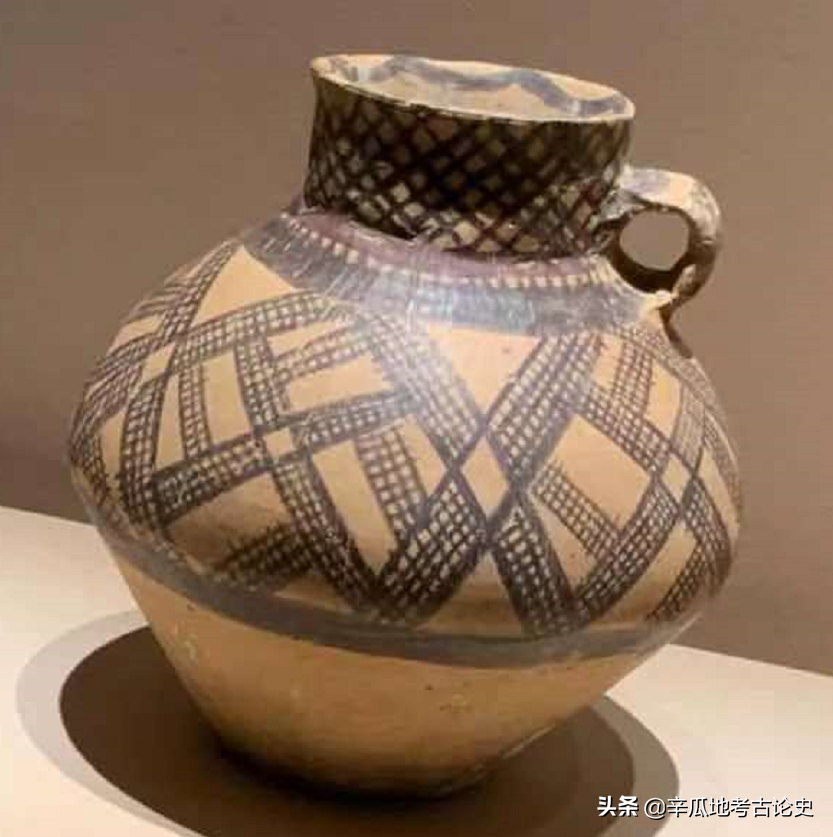

网格纹是由细密的纵、横、斜线交叉成网格图案,来源可能与日常生活中的渔网、编织物或动物鳞片有关。它在仰韶文化中期出现,马家窑文化时期已十分流行,并持续至甘肃彩陶以后的各个发展阶段。网格纹往往会填在一个几何形框内,不同时期彩陶纹饰的面貌不同,网格外轮廓也有多种变化,如马家窑期、半山期的外轮廓多为圆形、葫芦形、菱格形,内填网格多为斜线交叉构图;马厂期出现了回形纹、方折形纹等,内填网格多为竖直交叉构图。

水波纹,如果说漩涡纹表现的是河流湍急处的形貌,那些没有卷进漩涡的水流则多以各种形态的水波纹来展示。波纹或高或低,或密或疏,有时平展如弦线,有时风吹似鱼鳞。它们与漩涡纹一样都是河流湖泽的一部分。

马家窑 水波纹内彩盘

马家窑 水波纹内彩盘

编织纹的两条边线粗健,刚直无弧形弯转,横纵交叉的部位往往表现为方形节点。排比紧密的编织纹一般来源于草席,空隙较大的编织纹应该源于筐、篓等日常用品,编织纹的空隙间多有网纹等其他细密纹饰填充。

半山 编织网格纹瓶

半山 编织网格纹瓶

垂弧纹源自仰韶时代的重弧纹和马家窑期的水波纹,由多层向下弯垂的连续弧形带纹组成,是半山期常见的装饰纹样。早期为单线垂弧,装饰在壶和罐主体花纹的下边沿一周;中期多以红黑复彩构成多层垂弧,并发展为垂弧锯齿纹。连续多层垂弧纹装饰的陶罐从上方看犹如朵盛开的重瓣花朵,非常美观。

半山 垂弧纹罐

半山 垂弧纹罐

锯齿纹主要流行于半山期,结束于马厂早期,其来源众说纷纭。马家窑期的锯齿纹为单一的黑彩,锯齿大而疏朗,呈大三角状,多装饰于壶的颈部。半山类型的锯齿纹为黑、红复彩。半山早期锯齿开始变小;中期锯齿变得窄长,齿尖锋利,锯齿斜向一侧;晚期锯齿已变得细小密集,如同毛发。到马厂期,锯齿纹已很少使用,锯齿排列稀疏、粗大,普通的彩陶绘制粗率,只有个别的较规整,且多为黑色单彩。

半山 锯齿漩涡纹瓮

半山 锯齿漩涡纹瓮

菱格纹是半山、马厂期最具变化的纹饰,由相互连续排列的菱格组成。菱格纹可能来源于编织物,也可能是网格纹的一种变体。菱格有单层、多层横向排列和上下交错排列几种形式,黑彩菱格与橙黄色陶胎对比强烈。半山早期菱格纹较大,多为主体纹饰;晚期菱格变小,内填网格纹或涂黑,逐渐变为辅助纹饰;马厂期转变为四大圆圈纹内的装饰纹饰。

半山 锯齿菱格纹罐

半山 锯齿菱格纹罐

四大圆圈纹,圆圈纹最早出现于仰韶文化时期,一般是由两组相对的弧边三角纹对接形成的圆形空白,内中填充其他图案做装饰;马家窑期圆圈纹主要用来表现漩涡。初期漩涡较小,涡心中空,随后涡心逐渐增大,各类纹饰填充其中;半山晚期漩涡被放大为4个(有时是6个)大圆圈,常饰于壶、瓮腹部;到马厂期连结漩涡的连线消失,四大圆圈纹成为马厂类型彩陶的代表花纹之一。四大圆圈犹如魔镜一般,内中填满了种类繁多的花纹图案,其构图往往是在十字或井字纹与圆廓相交的空隙间附加繁复的细碎纹饰,如网格、重叠人字、三角形折线、小十字、竖条、方块、梯形格、日形、菱格、对三角、掌形、圈点等。这些填充花纹使四大圆圈纹显得丰盛饱满,如同富丽华美的花盘。

马厂 四大圈菱格纹瓮

马厂 四大圈菱格纹瓮

折带纹是马厂时期的常见纹饰,由两组或多组线条组成条带,以三角、方折形式折转,构成三角形、S形等不同形状的图案。一部分折带纹来源于简化了的肢爪纹。回形纹也可视为特殊形态的折带纹。

马厂 折线叶形纹壶

马厂 折线叶形纹壶

回形纹可能是从神人纹简化后的折肢纹发展演变而来,神人的身躯省略后,折肢狭长而方折内弯,四个以上下、正反形式弯折的残肢演变为回形图案。回形纹最早出现于马厂期的彩陶上,后来成为中国青铜器上的主要纹饰之一。

马厂 回形纹单耳壶

马厂 回形纹单耳壶

斜线三角纹是从器物肩部垂下几组条带,随着陶器腹部的扩展,条带纹之间形成三角。这种纹饰出现于马厂时期,到齐家文化时代成为典型纹饰。有些条带在下腹部收拢,变为大菱格纹。有些斜线三角间装饰网格纹,犹如捕鱼时抛下的渔网。它们都是斜线三角纹的变体。

齐家 斜线三角纹壶

齐家 斜线三角纹壶

双钩纹是两条宽带纹从中间上翘的连接处向左右两端伸展上卷,犹如大角羊头像的简化符号,有一部分双钩纹又融合了对犬的造型,是辛店文化最有特色的主体纹饰。双钩纹上方左右两侧还常常对称绘有太阳纹或羊、鹿等纹饰。这些纹饰生动地表现了辛店人牧猎生活的环境特点。

辛店 太阳双钩纹壶

辛店 太阳双钩纹壶

倒三角纹是在陶器的颈部和肩腹部饰以细密的竖线,线条上部略宽,下部尖细,有些线条下方还生有小花叶。纹饰明显具有沙生植物的茎叶特征,是沙井文化的代表纹饰。

沙井 倒三角纹圜底罐

沙井 倒三角纹圜底罐

除了以上归纳的几何纹饰外,如上文所述,甘肃彩陶文化还有很多模仿动植物以及想象的神奇纹饰,明天将再写一篇具体阐述。

扩展阅读:彩陶之乡:甘肃史前彩陶的研究历程

彩陶之乡:甘肃彩陶五千年(从大地湾到沙井)

彩陶与仰韶百年和考古百年

寻找“彩陶西来说”之源——中罗联合考古

2020年游学:永登县马家窑文化彩陶

观影:从仰韶百年到考古百年

甘肃历年入选全国十大考古发现项目

甘肃省考古文献整理目录

2020年游学:甘肃省博历代文物精品

白垩纪肉食暴龙:惧龙 能与霸王龙一较高下(有60颗尖牙)

惧龙又被称为达斯布雷龙,属于暴龙科恐龙的一种,诞生于白垩纪末期,最初是在加拿大阿尔伯特省发现的,当时还没有命名并且研究,只知道它属于暴龙科的下属分支,之后才确定它为独立的一个惧龙属,所以它也是目前惧龙属中唯一的一个恐龙。惧龙的外貌特征我要新鲜事2023-05-08 06:07:590000河南出土的吕布墓穴 居然骗了我们上千年(吕布古墓)

我要新鲜事2023-05-11 11:46:320000二叠纪大灭绝有什么影响:影响重大(最庞大的一次灭绝)

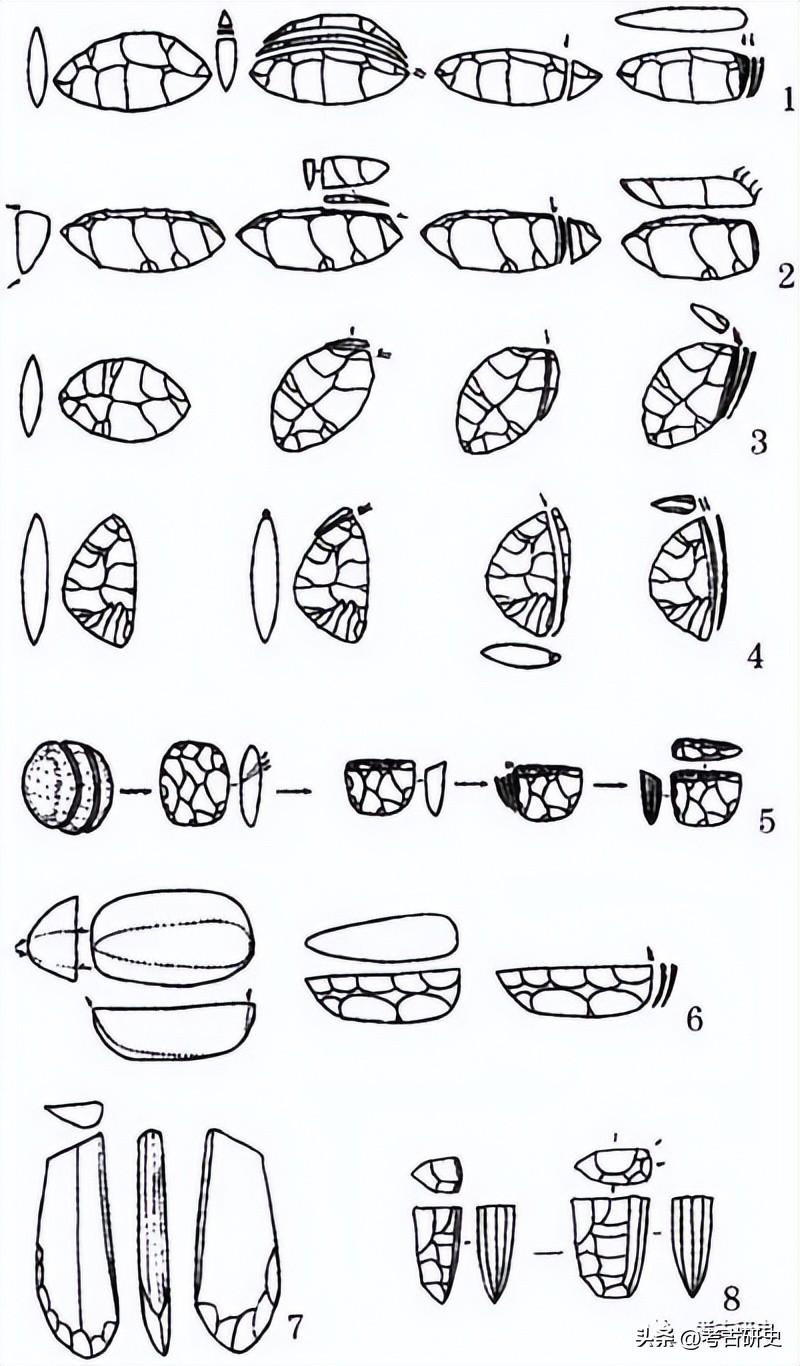

我们的地球母亲从生命的产生到现在已经经历了好几次的生命大灭绝,不过每次大灭绝之后地球又会慢慢开始恢复生态,比如说我们已知的规模最大的一次物种灭绝——二叠纪大灭绝就差点让地球消亡,但是地球仍然挺了过来,那么二叠纪大灭绝有什么影响呢?二叠纪大灭绝有什么影响我要新鲜事2023-05-11 02:24:310002李有骞:细石器的概念与研究方法

我要新鲜事2023-05-25 19:11:220000明朝灭亡与当时一枚铜钱图案惊人巧合,应验了一个字

“一马乱天下”本文作者倪方六这几天,钱成为热点,有不少两会代表和委员,提议提高个人所得税的征收起点,从10000元起征。(现代一元硬币))钱,自古就是话题。古人认为,钱有魔性,能辟邪,“有钱能使鬼推磨”,就是这么个意思。所以古人再穷,身上也会揣几个铜钱,这叫“压”,有了它邪恶就会避而远去,艺不压身钱压身。我要新鲜事2023-05-27 04:01:410000