二里头已发现74年 西方为何仍否定夏朝 英国教授神论被考古证实

二里头遗址的发现至今已经过去了74年,但西方学界对夏朝的存在仍然持否定态度。英国的一位教授提出的神论却被考古学所证实。

夏朝在古代历史中是一个不可忽视但难以明确的政权。早在2500多年前的春秋时期,孔子就发出感叹:“夏礼,吾能言之,杞不足征也。”这表明孔子坚信夏朝的存在,但同时也感叹夏朝的资料太少。在先秦时期,关于夏朝的历史记载主要散见于《尚书》、《诗经》、《左传》等史书中,缺乏系统的整理。直到西汉时期,司马迁编纂了《史记·夏本纪》,夏朝的历史才有了专门的著作。

然而,在2000多年的历史长河中,关于夏朝的资料仍然十分有限。只有《竹书纪年》的意外出土为夏朝的历史提供了一些线索,为夏商周断代工程确定了夏朝的起始年代提供了重要依据。

20世纪20年代,随着西方思想的传播,中国史学界出现了“疑古”思潮,对包括《史记》在内的古典文献提出了质疑。一些学者认为夏史实际上是从商史中分离出来的,还有人认为“夏史大部分是周人依据东西神话编织而成”。甚至有学者公开表示“东周以上无可信的历史记载”。

然而,随着殷墟考古的发现,国内的“疑古派”和国外学者对商朝的质疑声音逐渐停止,开始强调“商朝以前中国没有国家,还未形成文明”。

为了解决夏朝无实证的困境,徐旭生先生按照《史记》中所记录的夏人活动区域,前往豫西和晋南寻找夏墟,并于1959年在河南偃师发现了二里头遗址,揭开了夏文化的序幕。

初期的二里头遗址由于受《汉书》中“(偃师)尸乡,殷汤所都”记载的影响,一度被认为是商汤都城西亳。然而,1983年,在距离二里头东北6公里的地方,考古工作者发现了偃师商城,与1950年发现的郑州商城属于同一二里岗商文化系统,证实了汤都在偃师的传闻。同时,在河南新密新砦遗址和洛阳东干沟遗址,考古工作者发现二里头文化叠压在河南龙山文化之上,而在偃师二里头和郑州洛达庙遗址,二里头文化被叠压在二里岗文化之下。

这些考古地层关系充分说明,二里头文化早于二里岗商文化但晚于河南龙山文化。因此,二里头被认为可能是早期的商朝或商族遗存,或者是夏朝遗存。

为了确定二里头的归属,中国考古学家采取了文化比较法。他们将二里头出土的器物与已经确认为商文化的器物进行对比,发现二里头晚期常见的爵、簋、小口瓮、罐等在二里岗下层文化中很少见,而在二里岗下层出现的鬲器在二里头晚期也十分罕见。因此,他们得出结论:在时空框架内,二里头文化早于二里岗商文化,但不属于商文化系列,与夏商两个政权前后的时空位置相符。在分布范围上,二里头文化在豫晋陕冀四省均有发现,主要集中在豫西和晋南一带,与夏朝的统治区域吻合。

这种文化比较法并非中国考古学家独创,而是20世纪20年代英国考古学家柴尔德提出的研究方法,被世界各国的考古学家广泛接受。由于有了出土的“物证”并采用了西方的研究方法,二里头被普遍认定为属于夏朝。

然而,即使国家启动了夏商周断代工程,耗时5年的研究仍未能打消西方对夏朝存在的质疑。许多西方学者认为,夏朝只是一个神话传说,甚至认为中国古代历史上的年代问题是无法确定的。

这种态度一方面是因为部分西方学者的偏见,他们将中国这个有着几千年文明史和丰富历史文献的国家与历史记载相对较少的国家相提并论,要求中国采用同样的研究方法。另一方面,夏朝本身的特殊面貌让西方学者感到困惑。夏朝不同于中央集权的大一统政权,无法通过中央集权来实现文化上的一致性,也没有明确的疆域概念。中国历史上政权与政权之间的界限在战国时期才逐渐出现,夏商周三代时期的“天下”实际上是一群大城邑和臣服于它们的诸侯据点。这也导致夏朝的历史形象与传统的王朝模式不同,难以被西方学者理解。

尽管如此,随着考古发掘的深入,中国取得了一系列重大的考古成果,如陕西石峁、山西陶寺、浙江良渚等史前超大规模城址的发现。这些发现证实了中国在5000多年前就具备了成熟的文明体制和早期区域国家的存在。然而,西方学者仍然对这些新证据持否定态度,坚持认为夏朝只是一个神话传说。

西方学者的质疑主要有两个原因。一方面,他们认为中国考古学家对夏朝的坚持是出于对民族主义的推动,因此怀疑考古发现的可信度。另一方面,他们认为中国古代史的研究方法不符合西方的标准,认为中国考古学家采用的文化比较法在研究复杂社会时是不适当的。

夏朝的存在与否在学界仍存在争议,但中国的考古工作和研究成果不断推动了对中国古代历史的认识。中国将继续进行考古研究,努力寻找更多的证据,以期进一步解开夏朝存在的谜团。

甘肃出土国宝级文物 却被当成了废物(被遗弃的国宝)

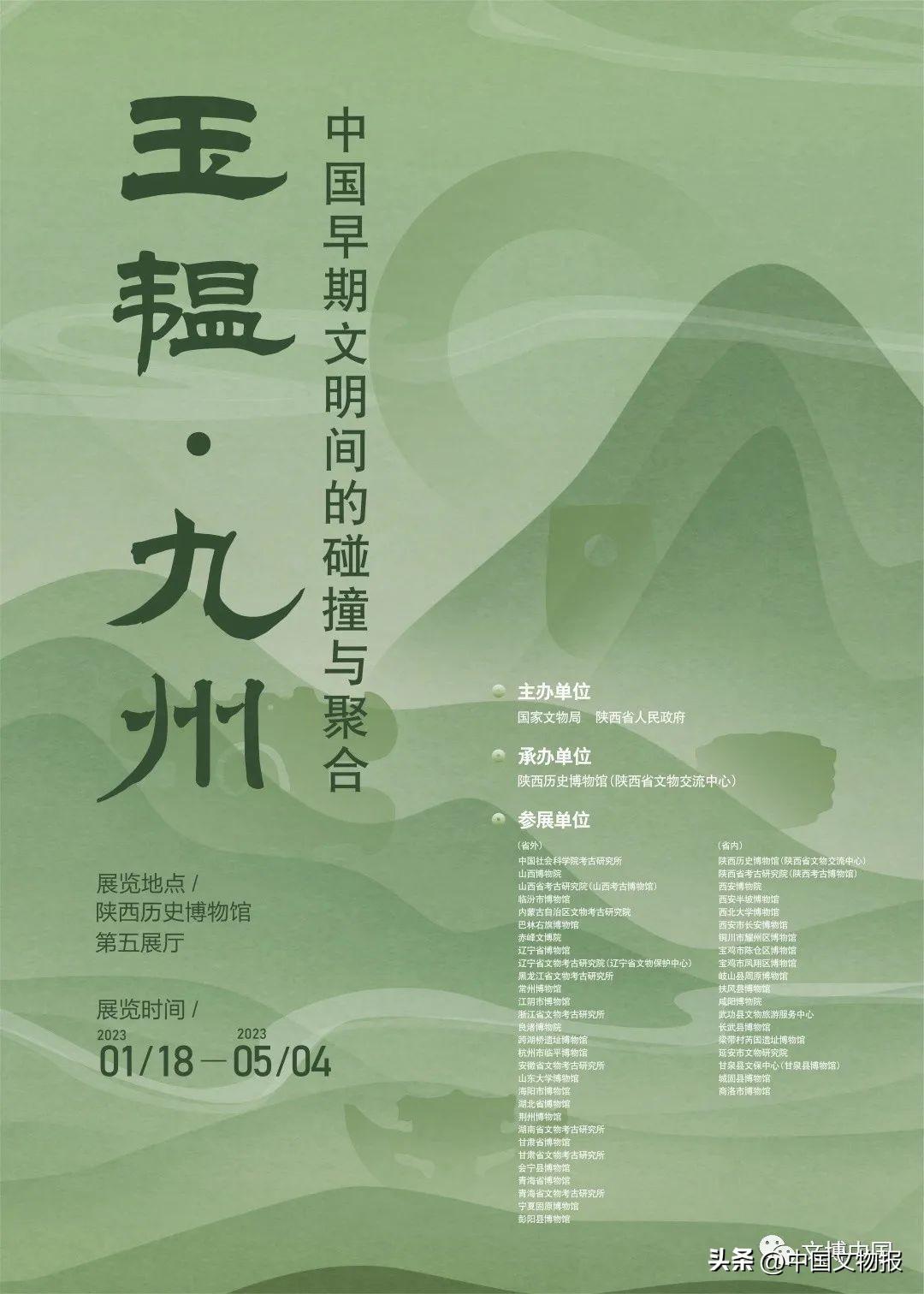

我要新鲜事2023-07-03 21:44:080001九州韫玉山辉水润 中华文明玉汝于成——“玉韫·九州:中国早期文明间的碰撞与聚合”展综览

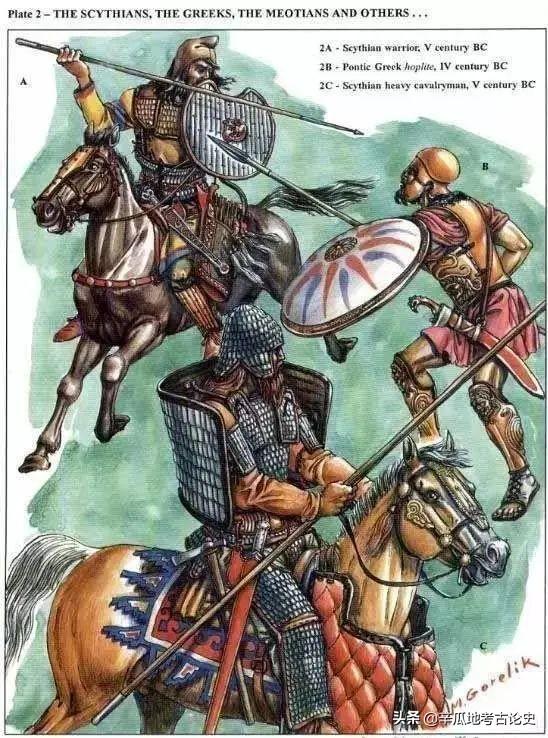

为贯彻落实党的二十大精神,讲好中国故事,陕西历史博物馆历时两年多策划的原创大展“玉韫·九州:中国早期文明间的碰撞与聚合”,即将于1月18日在陕历博隆重开幕。作为系统展示活化“中华文明起源与早期发展综合研究”(简称“中华文明探源工程”)重大考古研究成果的“早期中国”系列展览的第二部,“玉韫·九州”展备受瞩目。现就展览策划背景、主题和内容、展示传播方式做一简要综述。深厚背景下的展览策划缘起我要新鲜事2023-05-06 14:38:330007段晴:最后的斯基泰人——追溯于阗王国社会宗教文化变迁

我要新鲜事2023-05-29 14:03:590000中国古人如何采取避孕手段?有一简单秘法服后终身不孕

古代中国妇女怎么避孕?本文作者倪方六9月29日,为世界避孕日。这篇“梧桐树下戏凤凰”头条号来聊聊古代避孕话题。世界避孕日一直到2007年才由6家国际非政府组织发起。而在中国古代,人们很早就注意到了避孕问题,并发明了很多避孕方法。中国古人很早就有了避孕意识,这是不争的事实。在中国最古老的地理著作、常被人们当神话来阅读的《山海经·西山经》中,便有这个方面的记载。我要新鲜事2023-05-27 00:02:560000倾齿龙:巨型沧龙科动物(超过14米长/以2.9米海龟为食)

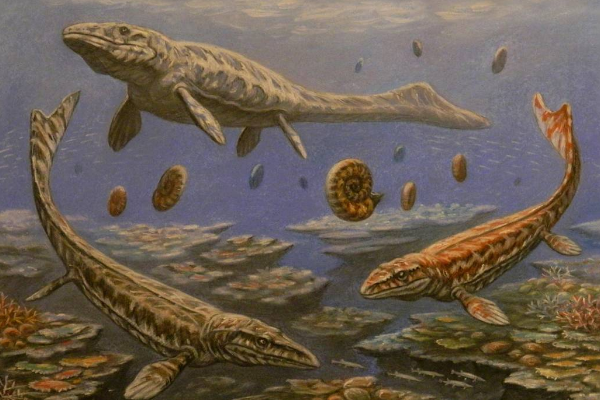

倾齿龙是一种庞大的沧龙科生物,属于海洋爬行动物的一种,诞生于白垩纪末期,最大体长可以超过14米,有着惊人的强劲咬合力,甚至连长达2.9米的巨型海龟也成为了它的猎物,常年生活于深海之中,化石主要是在北美洲和欧洲发现的。倾齿龙的体型我要新鲜事2023-05-10 12:37:560000