中国夏朝:考古不能推翻信史中的夏朝,就没有理由否定夏朝

19世纪,原本毋庸置疑的夏商,开始被西方否定真实性,其中殷墟考古证实了商朝,但夏朝一直没有考古铁证,于是至今都没有得到西方认可。

以考古证据为硬核证据,看起来很有道理,最能说明问题,于是不少中国人也加入了否定夏朝的大军,或者认为在没有确凿证据的情况下至少“夏朝存疑”。

但笔者认为,在没有确凿证据否定夏朝的情况下,任何否定夏朝或疑夏都毫无道理,原因在于中国与西方面临的情况大不相同,根本不能套用同一套标准,不能因为考古没有发现铁证就否定夏朝。

中西方历史研究的基础,最大的不同就是中国信史丰富,西方缺乏信史。其实,中国不仅信史丰富,野史更丰富,而野史中的确存在很多真实的历史,但需要辨析考证。

至少16世纪之前,西方还没有正儿八经的信史,过去的很多事情都无法了解,只能依赖考古去发现历史。因为缺乏信史,加之考古的局限性,所以如今我们看到的厚厚几大本的时间地点逻辑清晰的古希腊历史、罗马帝国衰亡史等,其中必然存在很多加工成分。

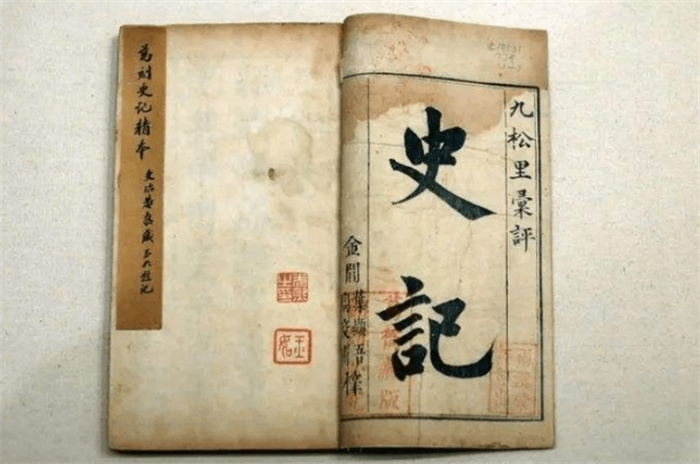

与西方大不相同,中国信史极为丰富,毋庸置疑的世界第一,因此考古不是我们了解过去的唯一手段,还可以通过《史记》、《左传》、《尚书》等去了解一些上古史。至少,尧舜禹之后的历史,信史可以让我们大体了解。

因此,中国与西方的历史研究基础,本来就不大相同,在此基础上的考古目的也会存在差别,西方侧重于发现历史,中国侧重于“证经补史”。当然,对于中国信史没有涉及到的上古史,或信史覆盖时间内没有涉及到的历史(比如三星堆文明)等,考古就很关键了。

所谓“信史”,就是按照严格的时间空间流行秩序,对历史中的人、事、言的“直言”记载,之所以称之为“信史”,在于其可信。不过,这种可信不是绝对可信,而是历史事件基本可信,一些细节地方未必可信,所以史记记载的某些细节被推翻属于正常现象。

《史记·夏本纪》不是司马迁编造的,而是他根据先秦史料整理而来的,其中部分原始史料可能已经失传,还部分史料司马迁没有采用,比如《墨子》里的“禹征三苗”等。问题在于,记录夏朝的《夏本纪》等可不可信呢?

笔者做一个不太恰当的比喻:张三家谱里记载了很多祖辈,其中高祖叫“张某”,曾祖叫“张某某”.......张三按照家谱记载,大致找到了曾祖以下的祖辈坟墓,但因为年代久远,过去简陋也没有立下刻有姓名的墓碑,导致如今无法确认高祖之坟了,那么张三能因此就去否认或质疑高祖的存在吗?

《史记》就犹如中华民族的一本族谱,其中记载的历史脉络,已被证明基本可信,最典型的是《殷本纪》记载的商朝世系,与甲骨文上的基本一致。甲骨文证实《殷本纪》可信,由此可见《夏本纪》也应该可信。更为重要的是,在没有确凿的文献或考古证据推翻夏朝之前,我们没有理由不相信信史记载的夏朝。当然,对一些细节问题质疑是另一回事了,比如夏朝自称是不是叫“夏”。

虽然考古没能发现夏朝“自证性”或“他证性”的铁证,但如今已经发现的考古证据,不仅不能推翻信史对夏朝的记载,反而更支持信史的记载,比如以下三件事:

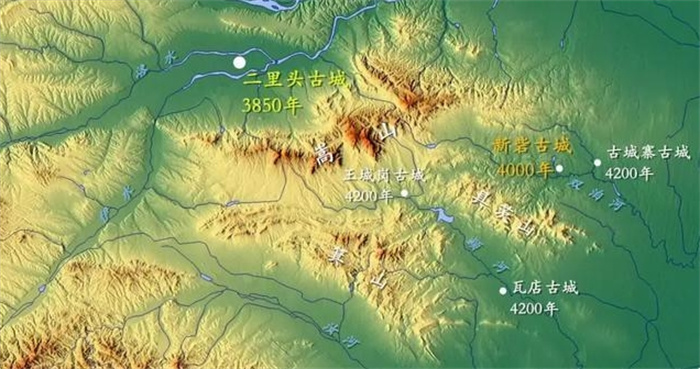

首先是“禹征三苗”。洛阳涧西区的王湾遗址三期,距今4000年左右,靠近洛阳偃师二里头遗址。湖北天门石家河文化遗址,在距今4000年时突然被毁,20座城池几乎同时被毁或被弃,随后石家河文化被王湾三期文化取代,包括祭祀、墓葬风格。结合史书对三苗、大禹的记载来看,王湾三期文化灭亡石家河文化应该就是“禹征三苗”。

其次是“夏启之居”。《穆天子传》记载夏启之居在黄台之丘,著名学者丁山指出夏启之居在今新郑市与新密市之间,“黄台之丘”即为黄台冈。本世纪初,在郑州新密发现“新砦遗址”,面积约100万平方米,拥有内外三重城壕和宗庙性质的大型建筑,以及很多作坊区,出土文物规格很高、做工精美、数量众多,反映出新砦城的都邑性质。因此,新砦遗址应该就是“夏启之居”。

值得一提的是,新砦遗址稍晚一些,突然出现大量东夷文化元素,而史书记载夏启之子太康曾经失国,即“太康失国”或“后羿(东夷人)代夏”。

第三是“夏都斟鄩”。根据史书记载,夏桀以斟鄩为都城。史记说夏朝在河洛之间。唐朝《括地志》记载:“故鄩城在洛州巩县西南五十八里,盖桀所居也。”结果,在河洛之间、洛阳偃师地区发现二里头遗址(与括地志描述相去不远)。更为重要的是,如今考古确认二里头遗址是具有“王朝气象的广域王权的都邑性城池”。

除此之外,还有很多考古发现,时间、地点、事件等都与史书记载基本“巧合”,具体就不一一展开了。

与之相反,迄今为止还没有什么考古发现,可以推翻信史记载的夏朝。

也就是说,虽然考古没有发现夏朝存在的铁证,但也没有找到否定夏朝的证据,更重要的是考古更能佐证信史记载的夏朝事迹。

在没有任何铁证否定夏朝的情况下,我们有什么理由不相信信史的记载?因此,至少到目前为止,任何否定或质疑夏朝的存在都毫无道理可言。

西方学者否定夏朝,说好听一些大概是对中国历史传统不太了解,以西方信史匮乏来想象中国,认为中国史书记载的夏朝不可信,由此要求考古铁证,说不好听一些大概是他们对中国过于傲慢与偏见,或许还隐藏了其他一些目的,故意要求考古铁证。

新发现 | 河北定兴杨家庄发现战国燕文化遗址和汉代至清代墓地

作者:魏曙光杨艳成2020年4月至8月,为配合荣乌高速新线工程建设,河北省文物考古研究院联合定兴县文物保护管理所,对工程涉及的杨家庄遗址进行了发掘,共计完成发掘面积1997平方米,清理各类遗迹40余处(座),出土可复原器物200余件(套)。杨家庄墓地主要包括战国时期聚落遗址、西汉时期墓地、唐代墓地和清代墓地四个时期的遗存。杨家庄遗址发掘现场(上为西)1.战国聚落遗址我要新鲜事2023-05-07 13:52:180000铲齿象为什么灭绝,同类争食/环境变化(有着狭长的鼻子)

因为大象生存能力强大,所以这个群体在地球存活了几千万年,而通过对大象化石的探索,专家发现了一种大象的祖先铲齿象。接下来,通过对的铲齿象的介绍,小编为大家揭开铲齿象为什么灭绝。一、铲齿象具体介绍1、铲齿象骨架化石的特征我要新鲜事2023-05-07 20:19:310000喀左中国暴龙:目前最大的早白垩纪暴龙类化石(长10米)

喀左中国暴龙是一种兽脚亚目下的暴龙科恐龙,诞生于白垩纪早期,属于巨型肉食恐龙的一种,体长成年后普遍可以达到10米左右,它的首批化石出土于辽宁省的喀左县,这批化石也成为了目前发现的体型最大的早期白垩纪暴龙类恐龙化石。喀左中国暴龙的体型我要新鲜事2023-05-10 13:55:440000江苏出土的道教古墓 打开棺椁后被吓傻(不腐女尸)

棺椁内的是前年不腐的女尸。2002年的时候,位于江苏连云港海州区的双龙村正在修建一条高速公路,在工人们施工的过程中,却突然挖出了一具棺材。工地上挖出棺材的现象本来是很常见,但这具棺材看起来并不像是近现代才有的,随后一支考古队就来到了现场进行调查,结果发现这下面并不只有这一具棺材。道教贵族我要新鲜事2023-03-30 13:36:060000