江苏发现一种文字,距今大约4200年,甲骨文之前果然已有文字

甲骨文是一种成熟的系统的文字,按照文字演化的规律,之前必然存在“初熟文字”,以及“原始文字”。

随着考古研究的深入,一幅上古图卷缓缓拉开,让我们得以一窥上古真容。其中,关于中国文字演化的部分,虽然如今还有很多未解之谜,但考古已经可以证实,甲骨文之前已经出现文字,比如本文所谈的内容,江苏就发现一种文字,比甲骨文早了上千年,且极有可能是帝尧时代的文字。

上世纪90年代,在江苏省扬州高邮龙虬镇北首,考古专家挖掘出“龙虬庄遗址”,这是江淮地区东部最大的一处新石器时代早期遗址,出土了许多珍贵文物,其中最让人惊喜的是,在一块磨光泥质黑陶盆口沿残片上,发现刻有左四右四、排列较为规整的八个符号(见下图)。

南京博物院研究员张敏考证指出,龙虬庄陶文这层遗址的年代“不早于公元前2200年”,正是帝尧时代的遗物。

传说中的帝尧,距今4100年左右,龙虬庄陶文处于帝尧时代。但帝尧到底活跃在何处,目前有多种说法,江苏是其传说的故乡之一。曾经担任夏商周断代工程专家组组长的李学勤,考察龙虬庄遗址之后就曾指出“高邮是古代史中有关帝尧传说的重要地点”。因此,龙虬庄陶文有可能与帝尧关系密切。

1994年,《中国文物报》对龙虬庄陶文介绍时说:“在遗址上采集的陶盆口沿残片上,有类似文字的刻画符号,对探究中国文字的起源亦十分重要。”那么,龙虬庄陶文应该定性为符号,还是文字?

首先,龙虬庄陶文八个符号排列较为规整,左四右四,绝非随意刻画,而是有意识、有目的的规范刻写。

其次,龙虬庄陶文采用的是连笔刻写,笔画纤细、技法娴熟,反映出作者经常为之,已有丰富的经验。

第三,左边有四个字,以直线为主,横平竖直,文字结构有序,在线条使用与文字结构上与甲骨文极为类似;右边也有四个字,与动物侧视图形类似。国学大师饶宗颐推断:左边第二个字是“年”,第三个字是“朱”,第四个字是“尤”;右边第一个似兽,第二个像鱼或鳖,第三个如蛇,第四个若鸟。

第四,从文字组合来看,比较成熟,似成词语,已脱离了早期发现的如仰韵、良渚等文化遗址中代表“原始文字”的单个字节,更接近成熟的甲骨文,或许应该称之为“初熟文字”。

更为重要的是,在探索同时代其他上古遗址时,也有了一些惊人的发现,可以进一步证明龙虬庄陶文的文字属性。

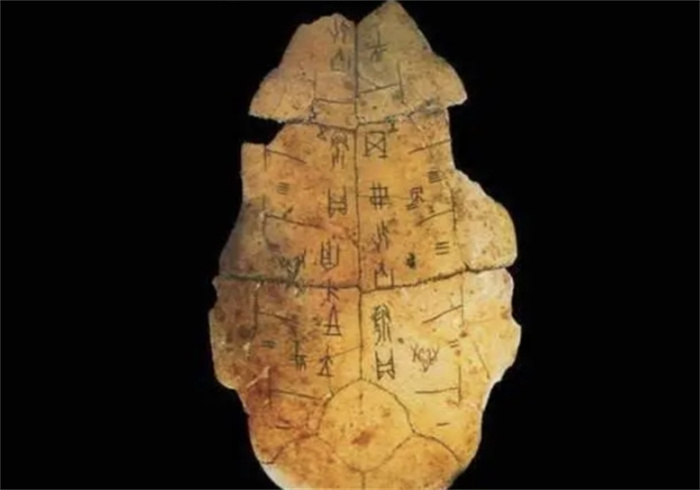

在山东滨州邹平县长山镇丁公村,考古发现“丁公遗址”,其中出土的“丁公陶文”(见上图)距今4200年—4100年,被普遍认为是“一种比较成熟的早期的东夷文化系统的文字”。

在山东、陕西、河南等地出现的“骨刻文”,形成约在4600~3300年之间,是龙山文化时期流行的文字。

拿龙虬庄陶文与丁公陶文、骨刻文对比时,却会发现龙虬庄陶文似乎兼具后两种风格,左边像丁公陶文、右边像骨刻文,似乎是在两种符号之间进行“对译”。

当然,不管龙虬庄陶文是不是“上古字典”,古文字专家、北京师范大学教授李鹏飞认为“龙虬庄陶文与丁公陶文应有一脉相承的渊源关系,与商甲骨文也有相似之处。”

令人不解的是,丁公遗址位于山东北部的滨州,龙虬庄遗址位于江苏中部偏南的高邮,两地相距甚远,为何龙虬庄陶文与丁公陶文会一脉相承呢?

实际上,龙虬庄遗址距今7000年—5000年,出土过彩陶纹饰,属于仰韶文化时代的遗址,但龙虬庄陶文属于龙山时代的遗物,距今不超过4200年。

上述李鹏飞教授分析认为,在龙山文化时代,部分上古先民在不停地游走,其中一些山东龙山先民先迁徙到了河南,然后迁徙到高邮龙虬庄,形成了南荡文化(留下一些临时性遗址),再沿古邗沟向江苏南京镇江一带迁移,最后融入泛良渚文化,其中高邮龙虬庄遗址是中转站,“龙虬庄盆子口沿残片上的刻画符号,实际上反映的是一种迁徙文化(或由此交换、寻找、掠夺其他部落的食物、避开北方寒冷天气等)。”

也就是说,龙虬庄陶文极有可能是山东龙山先民在迁徙过程中留下的,故而在上面才会出现类似丁公陶文、骨刻文的现象,故而帝尧传说才会出现在多地。

值得一提的是,或许正是由于存在这种迁徙文化,所以不同地区的史前遗址中的很多刻画符号,才会有所类似,还有全国各地都存在高度统一的玉文化等,最终融合在一起形成了中华文明。

正因如此,龙虬庄陶文出现之后,随即就被中外不少学者认定为文字:日本东京大学名誉教授松丸道雄以《中国四千年前的文字》为题,直接认定为文字;中国古文字学家周晓陆著文说:“这肯定是文字,且为一段完整的文句。”

其实,从文字演化的逻辑上看,在仰韶文化遗址、良渚文化遗址等中,考古已经发现很多单个字节的符号或文字,经过几千年的演化,在距今4200年、乃至更早时期出现一种“初熟文字”,无疑是顺理成章之事。

2003年,中央电视台的网站刊载了《江苏考古新发现:高邮陶文早过甲骨文1000年》一文,其中指出:“江苏省高邮龙虬庄遗址出土的陶文比甲骨文年代久远上千年,该陶文很有可能是甲骨文的起源。”现在的问题是,龙虬庄陶文到底是不是甲骨文的祖先,还是上古时期另一套与后来甲骨文关系不大的文字系统。

日本掠夺的360万件文物 包括2.1万吨黄金 为何仅追回117箱

中国是一个有着悠久历史和灿烂文化的古老国度,而中国文物是中华文化的瑰宝,也是世界文化遗产的重要组成部分。然而,历史上中国曾经遭受了外敌的入侵和掠夺,其中最严重的侵略行径之一就是日本在二战期间对中国进行的文化掠夺。这场掠夺行动抢走了中国360万件文物,其中包括珍贵的古玩和2.1万吨黄金,但迄今为止,中国只追回了117箱文物。我要新鲜事2023-07-27 20:41:320003一人不进庙,二人不观井,古人为何宁睡墓地,也不夜宿野庙

相信朋友们都知道咱们中国人自从古时候开始就非常注重风水学,老祖宗们对于风水这块是丝毫不敢马虎,尤其是在殡葬这一点上大家都是非常认真严谨的。就单单从挑选墓地来看其中就有很大的学问,要选一块风水宝地那必须是需要请有经验的风水先生来看一下,所以基本上有墓葬的地方风水都不会太差。我要新鲜事2023-05-25 16:56:420001皇陵的秘密:早期知情工匠一律灭杀,清朝地宫入口改由哑巴施工?

原题:皇陵墓道的秘密本文作者倪方六孙殿英盗皇陵,从1928年(民国十七年)7月8日夜里开始。孙部所属三个师分别选出精干力量,成立了特别行动小分队参加盗陵,并不是全部参加。为了控制和及时掌握情况,孙殿英又将身边的亲信抽出,安插到各位置,一起参加行动。这三个小分队,数谭温江部盗定东陵进展最顺利,这得益于谭温江事前“情报”摸得准。我要新鲜事2023-05-27 15:22:560004皇家夏天睡什么席子?故宫藏一件高档凉席,雍正皇帝下旨不许再制

古人夏天用的凉席本文作者倪方六天一热,浑身不自在,吃不好睡不好。面对自然条件,人们总要想办法克服,适应自然才是生存法则。以夏天的休息来说,古人会使用凉席,这一习俗至今仍流行,我想大家现在用的都是凉席。古人用的凉席与现代一样,也有不同的质地,自然叫法也不一样的。这篇“梧桐树下戏凤凰”头条号,就来聊聊古人的凉席。我要新鲜事2023-05-27 01:33:590000中国考古学会与中国文物报社签订共同开展新时代百项考古新发现展示推介系列活动合作协议

4月18日是一年一度的国际古迹遗址日,中国考古学会与中国文物报社就共同开展新时代百项考古新发现展示推介系列活动签订合作协议。中国考古学会理事长王巍,中国社会科学院考古研究所党委书记张国春,所长、中国考古学会副理事长陈星灿,中国文物报社社长柳士发、总编辑李让、副总编辑李学良出席签约仪式。中国社会科学院考古研究所党委委员、科研处负责人刘国祥主持签约仪式。我要新鲜事2023-05-07 03:32:260000