两万人一起挖掘的古墓 有巨大的收获(楚国高官)

我要新鲜事2023-12-20 18:35:230阅

墓葬里发现了楚国的百科全书。上个世纪80年代,在修建金沙铁路的时候,施工队发现荆门市沙洋县十里铺镇有一处名为包山的小土丘。施工队原本想着这小小的土丘用推土机很快就能将其消灭掉,可刚一动工,却发现土丘下很有可能埋着一座古墓。考古专家得知消息以后,立马赶到现场进行勘查,抢救性发掘随即展开。

万人挖掘

清理掉地表的封土以后,墓葬的规模超乎专家的想象,占地面积超过1000个平方,要清理这样一座超级大墓,光土方就得挖30万立方米,如果用卡车来运输,至少需要12万车次。但考古不是盗墓,再大的工程也不允许使用机械作业,为的就是尽可能的防止墓葬受损。累计参与发掘的民工达到2万人次。

收获文物

经过长达一年的发掘,包山大墓的椁室终于显露在大家面前,墓主人就沉睡在边长超过7米的正方形椁室当中,椁板上覆盖的竹席依旧清晰可见,在历经千年以后还能被卷起,这让专家对墓葬的保存状况充满了信心,其中有一件是一张毛榫结构的折叠床,展开后长度可以达到2米多,折叠后却只有60多公分宽,而且操作也非常简单,只需2分钟就能完成,这不是此次发掘最大的收获。

百科全书

最大的发现还是一批竹简,里面记载的有天文地理还有各地风俗堪称百科全书。从竹简中,专家还解开了墓主人的身份之谜。原来,墓主人名叫昭佗,生前担任楚国佐引,相当于现在的司法部部长。不过十分可惜的是,墓主人的尸身即便存放在彩绘修漆棺材里头,却早已经腐朽成了一堆白骨,留给考古专家的只有一把贴身宝剑和几枚圆形玉璧。

0000

评论列表

共(0)条相关推荐

张光直:要是有个青年考古工作者来问道

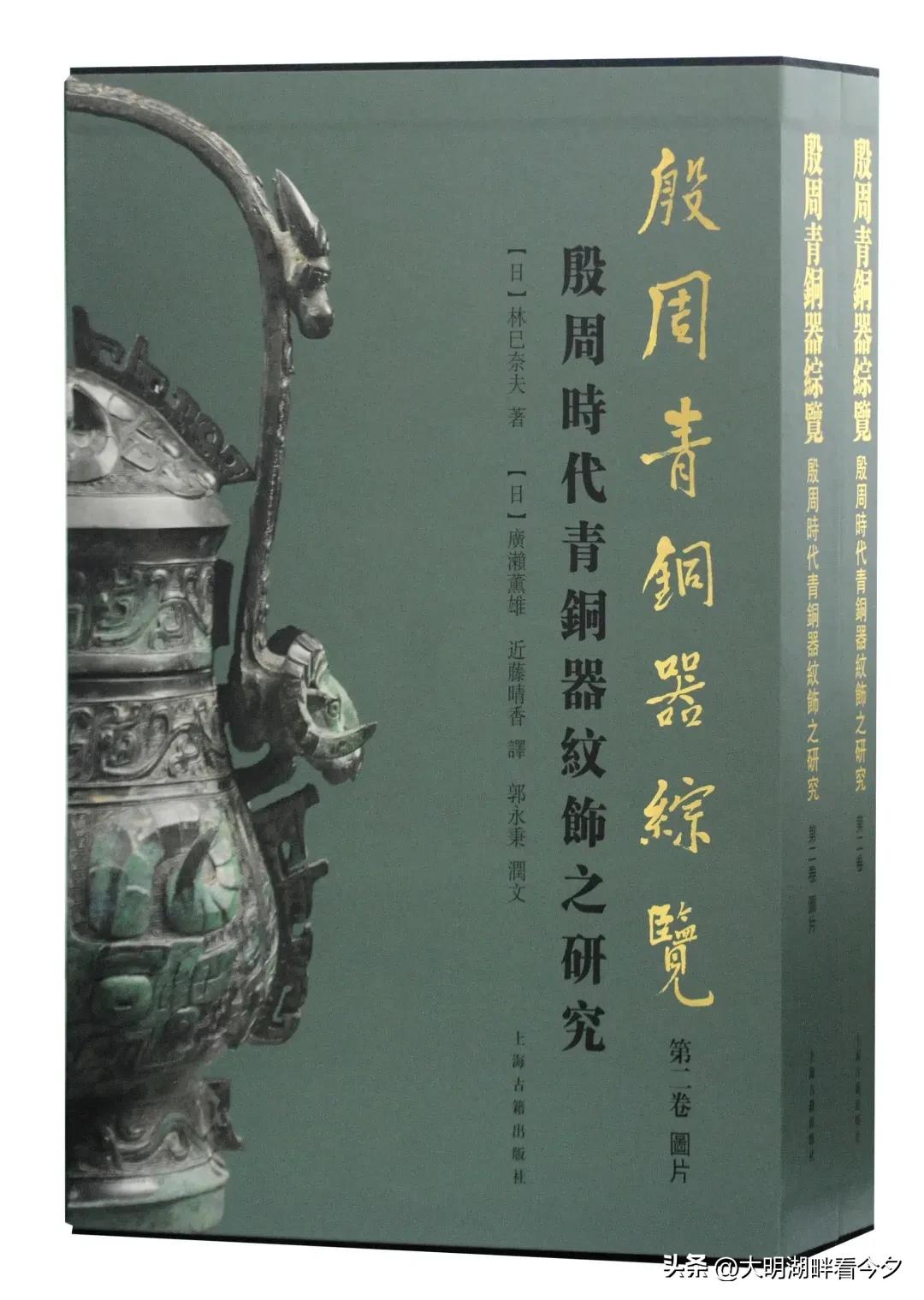

本文于1993年11月7日首发于《中国文物报》,后收入《考古人类学随笔》有大才、有大志的年轻人,很少有学考古学的。我有时白日做梦,梦见天资好,人又天真又用功的中国青年,志愿以考古为终身事业,来问我这个老年考古学家对他(她)有何指示,这虽然只是梦境,我还是将答案准备好,以防万一。我要新鲜事2023-05-28 12:55:580001荐书:《殷周青铜器综览 第二卷——殷周时代青铜器纹饰之研究》

我要新鲜事2023-05-27 03:26:310000试论赫德在近代海关的人事管理(一)

我要新鲜事2023-05-31 22:12:530000靳桂云:龙山文化居民食物结构研究

我要新鲜事2023-05-27 07:49:500001澳洲南方龙:澳大利亚食草恐龙(长15米/9800万年前)

在澳大利亚,目前出土了19种恐龙化石,并为其命名,其中比较特殊的是澳洲南方龙,它也叫澳洲龙,是一种巨型食草恐龙,接下来一起去认识看看。澳洲南方龙基本资料澳洲南方龙是一种大洋洲的大型食草恐龙,它体长15米,与臧家庄诸城巨龙、青秀龙差不多大,体型在已知774种恐龙中排第89位,生活在距今1.13亿-9800万年前的早白垩世。澳洲南方龙化石我要新鲜事2023-05-09 03:47:170000