清朝“重满抑汉”,八个文正都是汉臣,非朝廷不给,是旗人不够格

◑ 前言

在清朝,蒙满被视为统治阶级,享有特权和地位。然而,却奇怪的是,他们中没有一个人能够获得“文正公”的封号。这一现象引起了人们的好奇心,让他们想要深入了解为什么只有汉臣才能得到这一殊荣。

首先,需要明确的是,“文正公”谥号并不仅仅是对官员的荣誉称号,更凸显了一个人的学识和才华。汉臣在文化和教育方面占据了主导地位,他们通常受到良好的教育和家族的传承,拥有深厚的学识和才华。这使得他们更容易在文官系统中脱颖而出,被授予“文正公”的尊号。

获此殊荣者仅汤斌、刘统勋、朱珪、曹振镛、杜受田、曾国藩、李鸿藻、孙家鼐(nai)八人。

让人颇觉意外的是,这八个“文正公”清一色都是汉臣,这对于奉行“重满抑汉”国策的清代而言,算是一个不大不小的奇迹。

那么,文正为何只有汉臣能获得,难不成满、蒙大臣中就无一人够格吗?

◑ 并非学历不行,而是品级不够

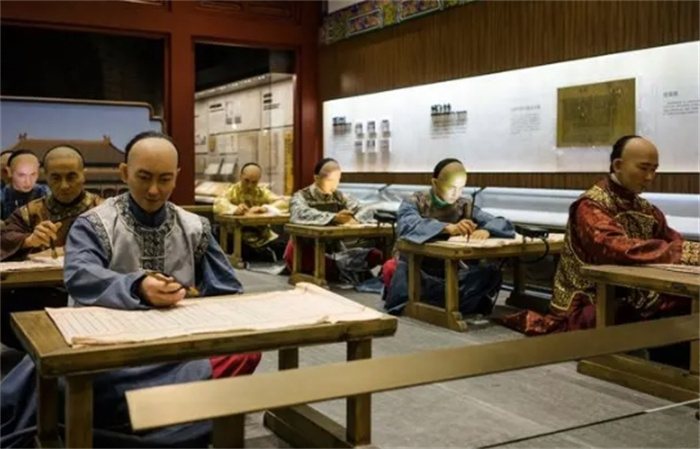

根据清代的谥法制度,只有翰林出身的官员才能被称为“文”。这不仅仅是最基本的学历要求,还有一个硬性规定,即只有二品以上的官员才能以“文”开头。

然而,实际上给予谥号的要求比规定的还要严格,《清史稿》中有记载:“只有一品以上的官员才能够请上级审批,二品以下的官员没有这个机会。”此外,还有一个惯例,“非翰林出身的官员不能以文谥号”。这说明,即使达到了二品的官阶,也未必能获得谥号,而且获得谥号也不一定以“文”字开头。整个清代,获得“文”的文官总人数只有四百多人,显然是非常罕见的。

满、蒙族的大臣大多是侍卫或世职入仕的,他们中的大多数文化水平都很一般,甚至有些人不识字。清代一共有二万多名进士,其中八旗进士只有1417人,相当于山西省排名第七的进士数量。需要注意的是,八旗进士的地位无法与汉族的进士相比。如果让他们和汉人一起参加同一份考卷,毫无疑问,八旗进士的数量可能都难以达到百人。从根本上讲,无论是文学修养还是考试成绩,满族进士与汉族进士相差甚远。

此外,能够成为翰林的八旗进士非常少,虽然没有具体的数字统计,但大体上也不会超过三分之一。尽管如此,少是少了一点,但至少八旗进士中还是有一些人有机会获得“文正”的称号。然而实际情况并非如此,凡是八旗进士如果没有被逼到走投无路,是不会选择科举这条出路的。而选择科举的这些八旗进士,基本上都没有显赫的家族背景。

不难发现,清代各朝有权势、位高人臣的八旗进士几乎不是进士出身。比如索额图、明珠、鄂尔泰、傅恒、和珅、阿桂、荣禄等人,要么是承袭了祖上的爵位,要么是靠侍卫的身份起家的。

这导致了一个非常奇特的现象,有资格获得“文正”的八旗进士的官阶不够;而官阶够的八旗进士学历又不符合要求,这是八旗进士谥号不以“文”开头的重要原因之一。

◑ 颇有拉拢汉臣之意

在清代的统治者们一直宣称满汉一家的理念,但其实这只是一种华丽的幌子。在政治上,满、蒙旗人一直享有特权,不论是在京城还是外省,最重要的官职几乎都不会授予汉臣。

因为汉臣没有实权,所以自然也不会对满清的统治构成威胁。然而为了拉拢他们,赐予一些荣誉头衔就显得非常必要了。比如科举考试,在很久以来的规定中,一甲榜首通常不会是旗人(尽管有个蒙古旗人作为特例),而在二甲前五名中,一般也不会有旗人。这种做法实际上是清代皇帝在玩花样,意味着告诉天下臣民,大清朝还是对汉人非常重视的。

与科举类似的还有给予谥号这一象征性的荣誉。虽然有没有谥号并不重要,但在满足旗人利益的前提下,赐予汉臣最高级别的文正谥号或其他以“文”字开头的谥号,将展现皇帝慈悲广泛的天恩。这种做法既能维护旗人的特权,又能显示统治者的威严与慈爱。

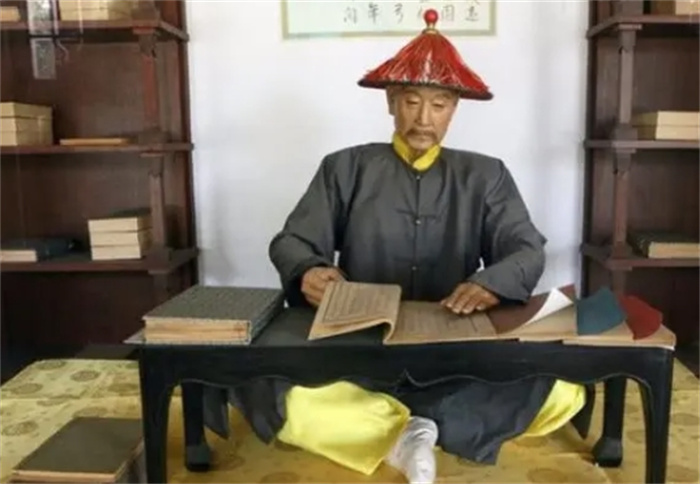

◑ 一般与帝师挂钩

在介绍文正公时,我们可以看到除了曾国藩和刘统勋以外,其他八个文正公几乎都拥有过帝师的身份。在清代,为皇上当老师被视为臣子最高的荣誉,真的是难得一遇。虽然清代皇帝对汉臣持有戒备之心,但在教育皇子方面,却没有例外地偏向了汉臣。

满族和蒙古族的人也有担任皇子和皇帝老师的,只是他们所教的都是骑射和语言等技能,至于四书五经和儒家经典,还是要依靠博学的汉人。如果我没有记错的话,满族人中确实出过一位大学者,他就是历经康熙、雍正、乾隆三朝的著名帝师徐元梦,但他是独一无二的存在。

当然,担任帝师只是被赋予文正嘉号的附加条件。清代对文正的定义非常严格,在规定中,当符合予谥条件的大臣去世后,礼部就会拟定几个谥号呈给皇帝审定,最终由皇帝决定。同时,规定中还明确规定了“文正”的决定权不属于礼部,必须是皇帝亲自定夺。正如史书所说:“只有文正才不敢拟定,全凭皇帝特旨才行,而且必须是品学德业无愧的完人才能担任此职。”

“完人”就是文正谥号的准确定义,可以说这是非常严苛的条件,试问又有几人能够达到呢?当然,武职官员获得谥号的问题另当别论。武将获得高级别的谥号,前提就是“军功”,在这一点上,反而是满族人占据了优势地位,这并非别的原因,只是因为满族人较汉族人更有机会在战场上建立功勋。

汉元帝废除陵邑制,加速西汉的衰落,但不能把锅都给他背了

西汉初期,实行陵邑制可以很好抑制土地兼并,大概就是皇帝上位后开始修建陵墓后会强制迁移天下各地的富户到皇陵附近,人为的制造一个城市而且效果很不错这些城市还在。能守陵也能在一定程度上抑制土地兼并,元帝上位后被废除了。不能把锅都给元帝都背了,陵邑制固然有效,但武帝时期(尤其是后十年)大规模对外作战,兴建宫室,巨额赏赐,几乎掏空了整个国家财政。我要新鲜事2023-12-23 20:18:120000地主阶级是什么时候出现的?(春秋战国时期)

在我国的古代有许多封建阶级,自从人们不再茹毛饮血,学会了耕种后,就进入了农耕的时代,人们不再忙着到处捕猎,开始学习各种耕种技术,后来就慢慢出现了地主阶级,那么地主阶级具体是什么时候出现的呢?让我们一起来了解一下吧!地主阶级是什么时候出现的我要新鲜事2023-05-12 18:55:150001千古第一猛将是谁 项羽为什么可以获此殊荣

千古第一猛将应该是西楚霸王项羽,项羽是一名家喻户晓的武将,年轻有为,凶猛善战,一路上所向披靡,战无不胜,在秦朝末年取得了许许多多大型战役的胜利,项羽最终自封为西楚霸王,在摆脱秦王嬴政的残暴统治和促进历史发展方面,有一定的贡献。一、项羽的辉煌战绩我要新鲜事2023-05-09 01:54:560000魏国五子良将排名,张辽第一震慑东吴(800人肆虐10万大军)

三国时期,蜀国有五虎上将,而魏国有五子良将,虽然在大多数人认为,魏国五子良将是无法与蜀国五虎上将相比的,但是五子良将的实力也丝毫不容忽视,每一位都是战功赫赫,甚至前将军张辽在生病的时候,孙权都不敢出兵攻打他,可见其能力有多么强大。魏国五子良将:前将军张辽、左将军于禁、右将军乐进、征西车骑将军张郃、后将军徐晃一、前将军张辽我要新鲜事2023-03-17 10:33:050000打破百年魔咒的制度智者北魏拓跋珪

中国历史上有一句古话,叫胡虏无百年之运。之所以这么说,是因为胡人建立的国家内部矛盾重重,无法形成稳定的制度运转,最多不过百年的时间就会走向崩溃。然而,历史的转折点往往是由一位智者的出现带来的。在五胡十六国时期,一个叫拓跋珪的少年出现,他凭借着卓越的制度设计,成功打破了这个长期环绕在少数民族头上的魔咒,建立了北魏王朝,为华夏历史的发展开启了新的篇章。一、母死子贵:建立稳固的王朝基石我要新鲜事2024-06-11 14:40:100001