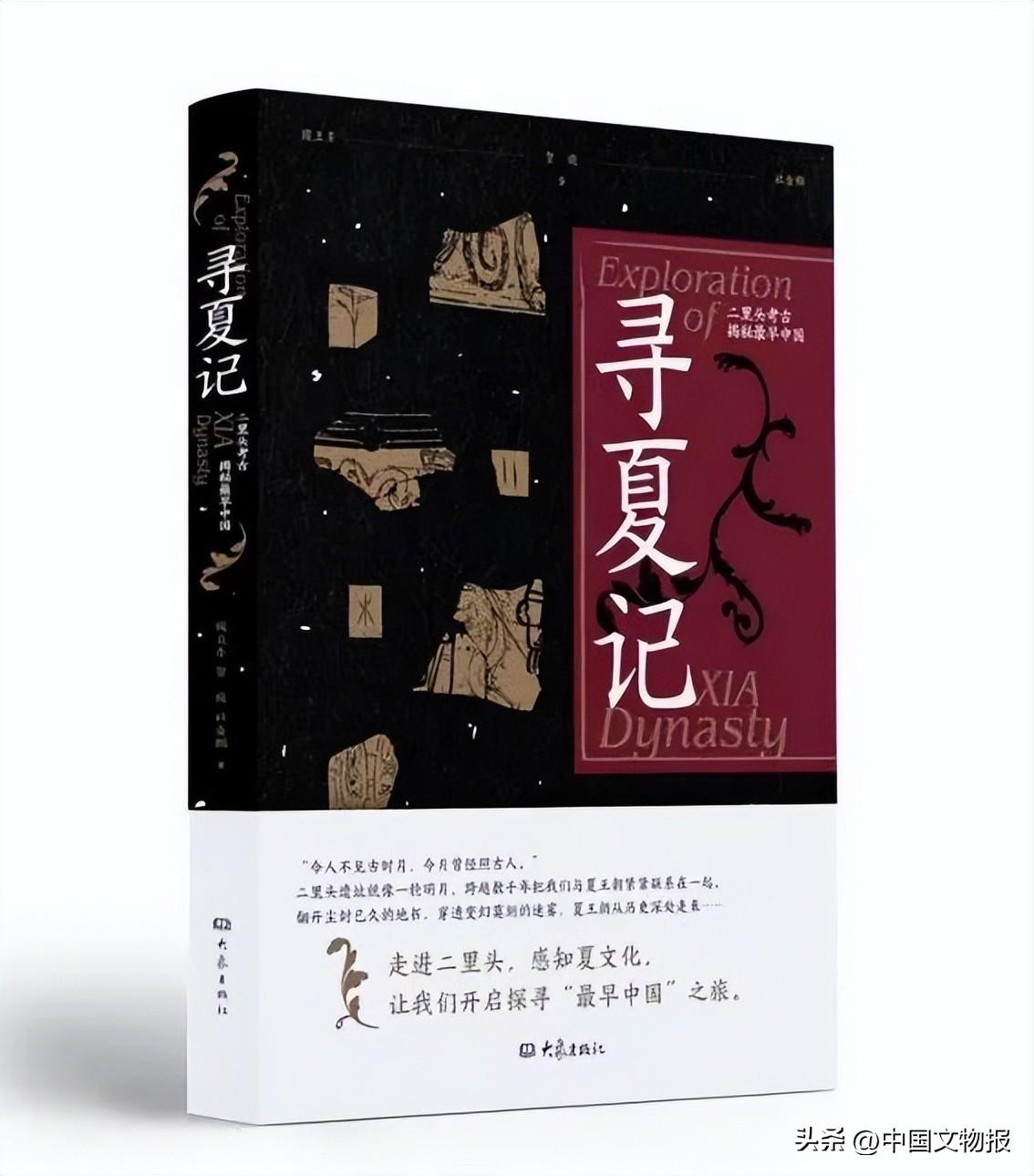

《寻夏记》:探寻最早中国本姓之旅

作者:侯卫东、贺俊、杜金鹏

出版社:大象出版社

出版时间:2023年1月

版次:1版1次

ISBN: 978-7-5711-1586-9

定价:78元

夏文化考古研究是中国历史研究的重要课题,也得到了广大公众的普遍关注。长期以来,大家在历史教科书上能够看到的仅有关于夏代历史的简略介绍,就连西汉司马迁的《史记·夏本纪》对于夏代历史的叙述也仅有寥寥数千字。中国历史上第一个王朝,究竟是怎样的面貌?在文献记载相对缺失的情况下,考古学研究成为探索夏代历史的主要手段,但由于自身的学科方法和话语系统,对于公众而言颇有难解之处,令人望而却步。

新近出版的大众读物《寻夏记——二里头考古揭秘最早中国》从“最早中国”这一热门议题出发,对古史文献的上古史体系和夏王朝相关记载进行概述,以二里头遗址和二里头文化的考古发现及研究为主体内容,对二里头文化的生命史、多元一体文化格局、择中观念、鬼神观念、世俗生活、文明交流互鉴等方面逐一展开介绍,在考古发现与研究的坚实基础上,揭开了百年学案的谜底。

二里头考古面面观

夏文化探索最初源自文献史学的研究议题。20世纪初,面对疑古学派对夏王朝若干史迹的质疑之声,中国学者开始运用考古学的科学方法获取地下埋藏的实物遗存。王国维运用二重证据法对商代王世的印证及殷墟科学发掘的展开,不仅实证了商王朝的存在,也为夏文化探索提供了可靠基点。《寻夏记》通过对疑古学派、殷墟发掘、踏访夏墟、二里头发掘的考古学史回顾,逐步揭开了“最早中国”的神秘面纱。

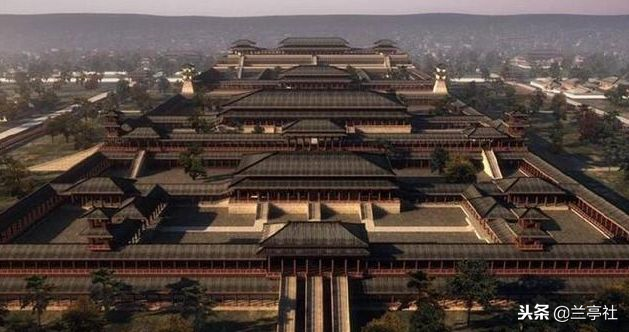

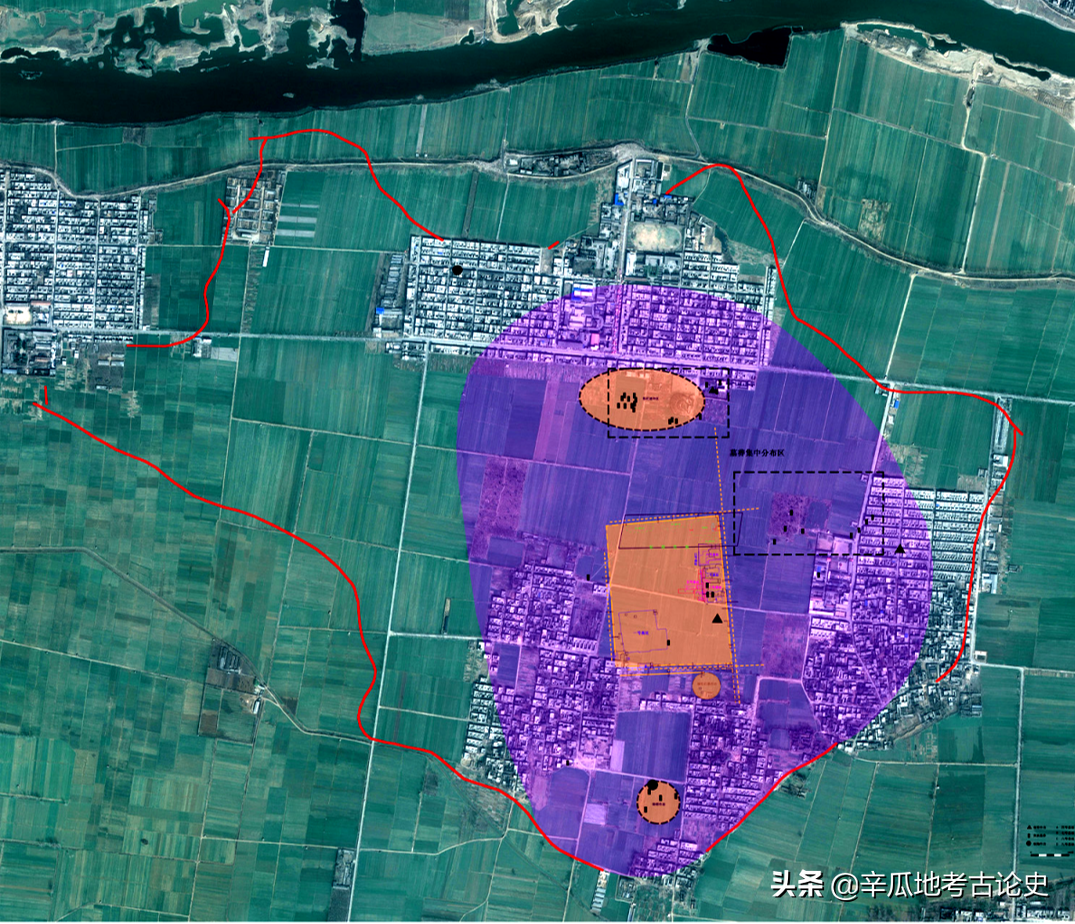

《寻夏记》对二里头遗址的规模内涵、文化命名、聚落分布、文化类型等展开了深入浅出的阐述。通过考古地层学和考古类型学的方法原理介绍和研究成果分析,对“二里头文化的生命史”,也就是二里头文化的分期与年代研究展开了细致的解析。在“满天星斗”的史前考古学文化背景之下,烘托出了二里头遗址在距今约3800年前后的横空出世。二里头王都的重要历史地位,突出表现在遗址中心区宫城和井字形道路网的考古发现,呈现出先进的城市规划设计理念。二里头遗址出土青铜礼器、玉石礼器、陶礼器的考古发现,也彰显出遗址内涵的高规格和重要性,从而突显出其作为广域王权国家的王都地位。

《寻夏记》特别强调了“尚中”思想,指出“这在二里头国家社会的诸多层面都有反映”(第123页)。这一重要思想不仅体现在都城的择中而立,还体现在宫城设置于都城中央,进一步表现在宫城东西两路宫室建筑群中轴线的确立。

二里头遗址的考古发现,还为复原古代社会的各个方面提供了重要依据。在多学科深度融合的基础上,呈现出立体丰满的二里头都邑文明。《寻夏记》对二里头遗址植物浮选所见农业生产、丰富出土遗物所见发达手工业生产、艺术成就所见精神文明创造等方面给予了充分介绍,为深入了解二里头遗址和二里头文化面貌开启了一扇重要窗口。

最早中国本姓夏

《寻夏记》开篇的楔子选择从“最早中国”谈起。这一广为人知的概念源自中国社会科学院考古研究所二里头工作队第三任队长许宏先生于2009年出版的《最早的中国》一书,提出二里头遗址及以其为典型代表的二里头文化是“最早的中国”。然而在目前的学术界,关于这一概念和相关的“最初的中国”概念并不是唯一解,“在具体的观点上,则出现了‘西周最早中国说’‘二里头最早中国说’‘陶寺最早中国说’‘庙底沟最早中国说’”(第4页)。《寻夏记》一书的作者在“二里头最早中国说”的基础上,提出了向社会公众进行讲述的主要议题:“‘最早中国’诞生于何时何地?她究竟姓甚名谁?容貌如何?性格怎样?仍然是我们不得不进一步深入探讨的问题。当然,这也是回应社会公众关切、回答‘何以中国’时代之问的必然要求。”(第6页)

在第一章“老祖宗的古史观”中,作者再次援引何尊关于“中国”的概念,开宗明义指出周人关于洛阳盆地是“中国”的认识,“因为这一地区是‘有夏之居’。……在西周人的心目中,‘中国’就是中土之国夏王国”(第14—15页)。通过对二里头遗址和二里头文化考古发现与研究的系统介绍,第十二章“百年学案揭底”中,通过对夏文化探索考古学史的回顾,作者指出:“夏文化探索历经几十年,主流认识几经变动,呈现出鲜明的阶段性特征。但不同时期的学者相互讨论,再加上一系列重大的考古发现,最终促使学界在‘谁是夏文化’这一问题上取得基本共识。”(第192页)在郑州商城、二里头遗址和登封王城岗等遗址的考古工作基础上,以1977年登封会议为契机,通过邹衡先生“二里头文化是夏文化”学术观点的提出和学术讨论以及1983年偃师商城的考古新发现,学术界在关于夏文化探索的学术讨论中走向了共识。

在全书的最后,作者强调了二里头遗址作为“最早中国”的唯一性和排他性。究其原因,建立在最早见于铭文记载、最早突破龙山时代文化格局、对周邻地域强力辐射、与商周文明一脉相承、开启龙崇拜的正宗源头,从而对“最早的中国本姓夏”上升至理论层面的论述。

总之,《寻夏记——二里头考古解揭秘最早中国》以深厚的学术功底和浅出的科普论述,将夏文化考古工作的发现和研究成果逐一呈现。夏文化考古研究的相关关键工作的直接参与者杜金鹏先生题写“卷首语”,进一步增强了该书的学术分量。该书在公众普及的基础上,不失学术思考和理论探索,作为面向全社会的大众读物,既保障了专业性,又具有可读性,是关于夏文化考古研究的一部优秀大众读物。

作者:李宏飞

作者单位:中国社会科学院考古研究所

编辑 | 张小筑 实习编辑 | 黄雪芮

复审 | 冯朝晖

监制 | 李 让

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

这四百年是中国最牛的时代,唯一没有外敌入侵的朝代,强大昌盛!

在古代,许多朝代都经历着不少的战争,这大大小小的外敌入侵,在历史长河之中很少会稍停。回顾我国历史,商州时期外敌入侵势力就非常强大,其分裂成四大部分包括:北狄、南蛮、西戎、东夷。这四个势力几乎将商周包围,令其处在一个四壁围攻的处境。从那时起,外敌入侵都是朝廷最为头疼的,令百姓们担忧的。但是却有一个朝代,其令外敌畏惧,从建立开始就没有受到外敌入侵。想了解一下这个朝代为何如此强大吗?一起看看吧!我要新鲜事2023-05-25 16:11:470000常青、黄山:国宝流失百年祭

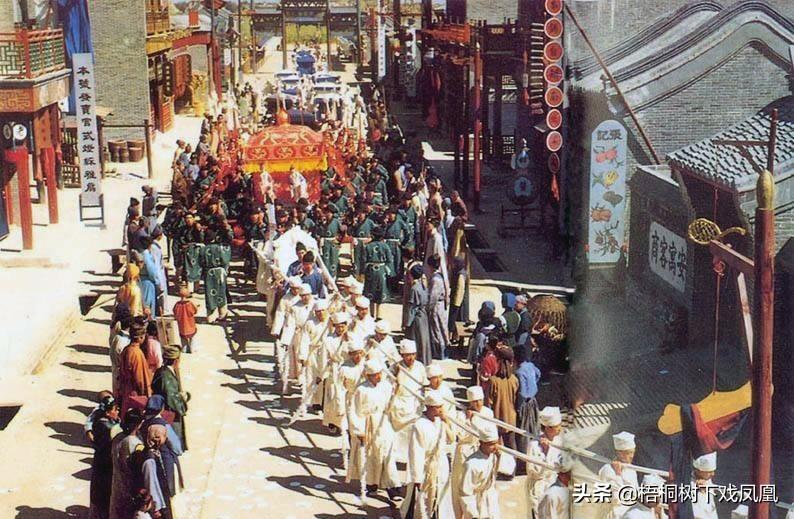

我要新鲜事2023-05-27 22:20:520005性别在过去葬礼上的表现,男女合葬有一条基本规矩,武则天曾破例

性别,在传统葬礼中的反映——以女性为例本文作者倪方六在前面的“梧桐树下戏凤凰”头条号中,我聊了年龄与葬礼的关系(见《过去民间最在意这个年龄,不到这岁数不能置办寿材,不能称寿终》一文),这篇文章来说说性别在葬礼中的表现和讲究。我要新鲜事2023-05-26 17:50:590001二里头:最早的中国与最晚的夏都

我要新鲜事2023-05-31 21:18:410000法国印象派画家和雕塑家Edgar Degas 6

我要新鲜事2023-06-03 10:23:570000