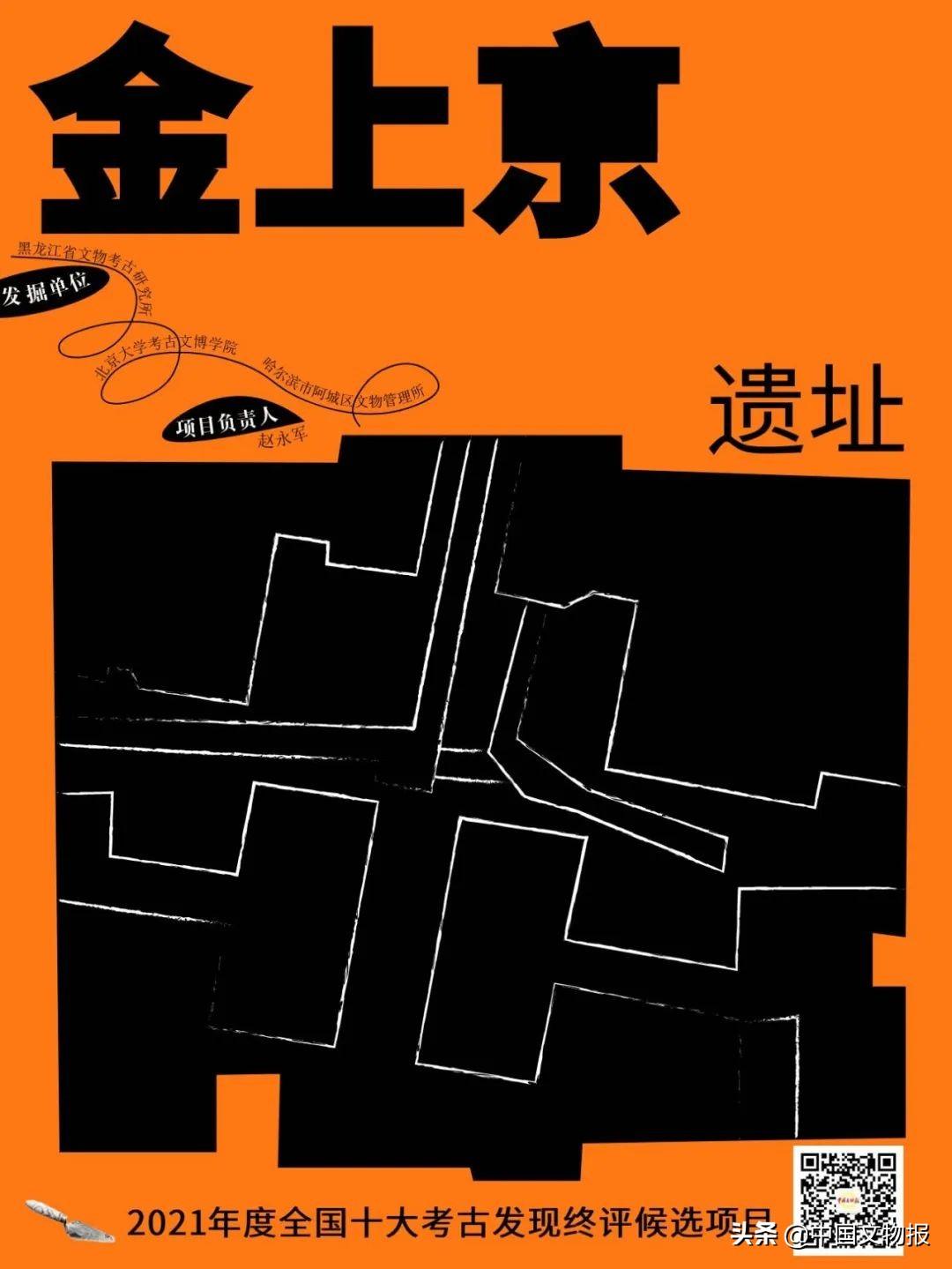

十大考古终评项目 | 女真肇兴地 大金第一都——黑龙江阿城金上京遗址

#2021年度全国十大考古新发现#

(海报设计:黄颖霞)

黑龙江阿城金上京遗址

发掘单位 黑龙江省文物考古研究所、北京大学考古文博学院、哈尔滨市阿城区文物管理所

项目负责人 赵永军

金上京城,即上京会宁府遗址,是金王朝修筑的第一座都城,是金代早期的政治、经济、文化中心,位于黑龙江省哈尔滨市阿城区南2公里,阿什河左岸。

自金太祖完颜阿骨打建国称帝,至海陵王完颜亮贞元元年(1153年)迁都至金中都燕京,金朝以上京为都城,前后经历四代皇帝统治,历时达38年。作为一处重要的都城遗址,金上京城保存之完好程度,在历代都城中也是少有的。该遗址1982年被国务院公布为第二批全国重点文物保护单位。

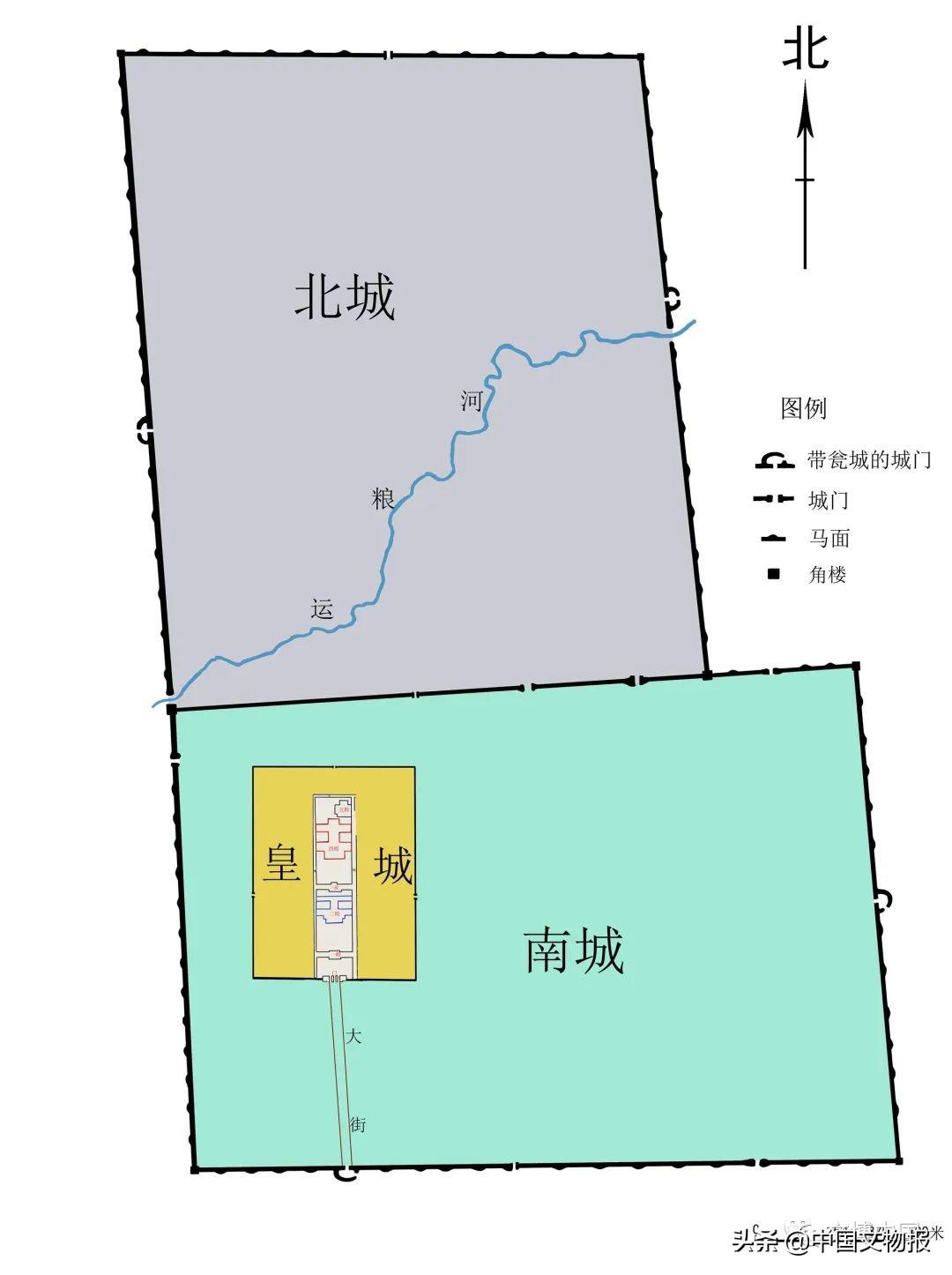

金上京城由毗连的南、北二城组成,平面略呈曲尺形。两城总周长约11千米,总面积约6.28平方公里。城墙上筑有马面、角楼等防御设施,并有多个城门,有的城门外附加有瓮城。

▲金上京遗址平面图

▲金上京遗址平面图

长期以来,金上京城遗址的田野考古工作非常有限。着眼于保护与科学研究的双重需要,根据上京城遗址的面积与遗迹、遗物分布情况,以及上京城的保存与研究现状,黑龙江省文物考古研究所制定了《金上京遗址考古工作计划》,该工作计划获国家文物局批复立项,于2013年启动实施。

2013年以来,先后对金上京城城垣、南城南垣西门址、皇城东门址、皇城内建筑址及其皇城外南侧大街道路系统开展考古发掘,累计发掘面积约13000平方米,并重点对皇城(宫城)及南城(内城)开展较为系统的考古勘探,初步了解了皇城的范围、建筑布局和特征。

▲金上京南城南垣西门址发掘区俯瞰图(上北下南)

▲金上京南城南垣西门址发掘区俯瞰图(上北下南)

▲南城南垣西门址门道近景(北—南)

▲南城南垣西门址门道近景(北—南)

皇城(宫城)位于南城内西北部,平面呈长方形,南北长649米、东西宽503米。城垣为夯土筑,残存厚度1.4~1.9米,墙下有基槽。皇城西墙和南墙外,发现有壕。皇城内布局大致可分为中部、东部和西部三个部分,中部主要为宫殿区建筑,自南向北有五重建筑基址分布在中轴线上,采取门址—殿址依次排列组合的布局,两侧有左右廊基址,其中第二、第四殿址规模较大,殿基平面呈“工”字形。东部和西部主要为官署和宗庙区。皇城内建筑址至少存在金代早、晚两个时期的遗存。皇城南门(午门)两侧有两个高约7米的土阜,对峙而立,称为阙。两个大土阜间又有两个小土阜,各高约3米。大、小土阜间是皇城南门的3条通道,中为正门,两侧为左右阙门。考古勘探确认皇城北、东、西三面城墙上亦有三座门址,北门和南门相对,东门、西门大致处于东、西两墙中部偏南位置。

▲金上京皇城西部1号(中心)建筑址台基(上北下南)

▲金上京皇城西部1号(中心)建筑址台基(上北下南)

▲金上京皇城东部1号建筑址发掘区俯瞰(上北下南)

▲金上京皇城东部1号建筑址发掘区俯瞰(上北下南)

▲金上京皇城东部廊址发掘区俯瞰(上北下南)

▲金上京皇城东部廊址发掘区俯瞰(上北下南)

皇城外南侧有纵横交错的道路,皇城南门至南城南墙西门址之间有一条宽约50米的大道,其与皇城内殿址处于一条轴线上。大道两侧建筑址对称分布。结合文献初步确认,上京南城应为女真贵族办公和生活区,北城则是一般意义上的平民区和工商业区。

▲金上京皇城南门外道路发掘区俯瞰图(上北下南)

▲金上京皇城南门外道路发掘区俯瞰图(上北下南)

▲金上京皇城外西南侧建筑址发掘区俯瞰(上北下南)

▲金上京皇城外西南侧建筑址发掘区俯瞰(上北下南)

▲金上京遗址皇城东门址发掘区航拍(上西下东)

▲金上京遗址皇城东门址发掘区航拍(上西下东)

上京城发掘出土的遗物特色鲜明,以建筑构件为主,少量的生活类器具。大量的建筑构件为陶制、石质类,以带龙纹图案的瓦当、滴水和脊兽等最具典型,凸显皇家气派。

▲2021ASⅢT012051③:3龙纹瓦当

▲2021ASⅢT012051③:3龙纹瓦当

▲2017ASⅢT017038③:12兽面纹瓦当

▲2017ASⅢT017038③:12兽面纹瓦当

▲2016ASⅢT022034③:6陶凤鸟

▲2016ASⅢT022034③:6陶凤鸟

▲2021ASⅢT013050③:1陶迦陵频伽

▲2021ASⅢT013050③:1陶迦陵频伽

▲2015ASIIIT045032③:2陶套兽头

▲2015ASIIIT045032③:2陶套兽头

▲2015ASIIIT041034③:7 三彩釉陶构件

▲2015ASIIIT041034③:7 三彩釉陶构件

▲2017ASⅢSG1:3印花龙纹白瓷盘

▲2017ASⅢSG1:3印花龙纹白瓷盘

近一个阶段以来的考古工作,是为了配合金上京大遗址的保护工作而开展的有计划的课题考古,有重要学术意义和收获。本阶段工作所获考古资料,为了解金代都城布局与建筑特征提供了重要的基础材料,进一步推动了金上京都城遗址的考古学研究,为深化金代考古及中国古代都城研究增添了重要的实物资料。

主要认识和收获为:

首次从考古层位学上确认了城址的营建使用情况。根据城墙的地层堆积和包含遗物特征,确认城址的始建年代为金代。揭示的城墙建筑结构特征和修筑方法相同,显示出南北两城一体化构筑的情况。

初步明确了皇城内建筑布局使用沿革。皇城内建筑布局有序,存在大型礼制性建筑遗存,其中皇城西建筑址,是上京城首次揭示的一处重要的带院落的建筑址。建筑址中心夯土台基呈十字形,台基中部面阔七间,进深三间,东西两侧有减柱。建筑址布局清晰,形制完整。院内有配殿、亭台、装饰墙等附属建筑。

深化认识了金代都城门址的基本特征。通过勘查确认上京城外城有12座城门,结构特征大体相同,但使用年代略有差异。其中南城南垣西门址由城门和瓮城两部分组成,门址为单门道,两侧有地栿石与排叉柱等构造。其门道结构特征,体现了金代城门建筑的新规制。发掘揭示的皇城(宫城)东门址结构特点,为殿堂式城门的建筑结构,其又区别于上京城外城(郭城)门址的一般特征。

了解了南城内道路系统和建筑分布,进一步明确了上京城宫殿址—宫城门址—御街—外城门址(瓮城)呈现出的轴线布局的相对应关系。

金朝是一个由多民族组成的王朝政权,金上京不仅是统一的金王朝政权的象征,也是体现以女真为主体的北方渔猎民族发展进程的物化标志。金上京城的规划理念,承上启下,对于后世的元明清诸王朝都产生了深远的影响。金上京遗址的考古工作和综合研究,对于探索认识我国统一多民族国家的形成与发展具有重要的学术价值和历史意义。

#2021年度全国十大考古新发现#

版权说明:本平台有关“十大考古新发现”专题的视频和内容,版权归版权人所有。转载需经版权人同意或授权。

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

来源 | “文博中国”微信公众号

编辑 | 张小筑 实习编辑 | 吴雨遥

复审 | 郭晓蓉

终审 | 李 政

玛君龙:非洲大型兽脚恐龙(喜欢同类相食/头顶长角饰)

玛君龙是一种兽脚亚目的阿贝力龙科恐龙,诞生于7000万年前-6800万年前的白垩纪末期,主要以其他的恐龙或者腐肉为食,体长可达8米,属于大型肉食恐龙的一种,第一批化石发现于非洲的马达加斯加地区。玛君龙的体型我要新鲜事2023-05-09 20:41:110000新中国第一个发掘帝王陵并非北京明定陵,因盗墓贼先挖才考古

原题:南唐二陵被盗事件——新中国第一次发掘帝王陵本文作者倪方六盗墓本身是一件坏事,但有时这件坏事能变成好事。著名古籍《汲冢书》就因西晋初年名叫不准的盗墓贼盗墓而意外发现。江南地区最大的帝王陵也是这样,因为盗墓而破解了南唐二陵的千年葬地之谜。南唐二陵是指,南唐始主李昪[biàn]的钦陵、中主李璟[jǐng]的顺陵,陵址在风水宝地——南京南效的祖堂山。图:钦陵图:顺陵我要新鲜事2023-05-27 17:14:390000新时代百项考古新发现丨河南栾川孙家洞旧石器遗址

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央对文物考古工作高度重视,我国文物考古工作取得巨大进步和辉煌成就。这十年的全国十大考古新发现评选推介活动,推出了一大批优秀的田野考古发掘项目。我要新鲜事2023-05-07 01:48:030000江苏发现一种文字,距今大约4200年,甲骨文之前果然已有文字

甲骨文是一种成熟的系统的文字,按照文字演化的规律,之前必然存在“初熟文字”,以及“原始文字”。随着考古研究的深入,一幅上古图卷缓缓拉开,让我们得以一窥上古真容。其中,关于中国文字演化的部分,虽然如今还有很多未解之谜,但考古已经可以证实,甲骨文之前已经出现文字,比如本文所谈的内容,江苏就发现一种文字,比甲骨文早了上千年,且极有可能是帝尧时代的文字。我要新鲜事2023-09-24 20:04:370000“考古全站仪助手”App来了

我要新鲜事2023-05-06 17:51:100000