十大考古参评项目 | 陕西西安江村大墓

发掘单位 陕西省考古研究院、西安市文物保护考古研究院

项目负责人 马永嬴

01

项目概况

汉文帝名刘恒(公元前202年—前157年),西汉第三代皇帝,公元前180年即位。在位期间,秉承汉初“黄老无为”的指导思想,对内废除肉刑,轻徭薄赋,与民休息;对外安抚南越,和亲匈奴,稳定社会环境。这些举措极大地促进了西汉社会的恢复与发展,开创了中国古代社会发展的第一个高峰——“文景之治”。文帝因此而被后世誉为“千古仁政”。

图1 白鹿原西部地形图

图1 白鹿原西部地形图

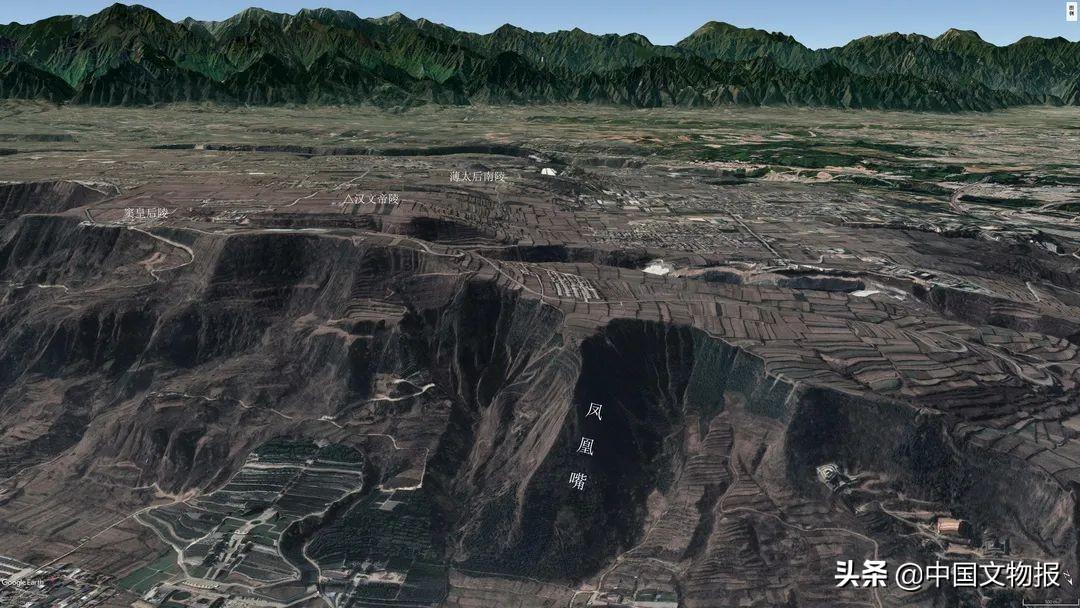

史书记载,文帝逝后葬霸陵,不起封土。后世学者认为霸陵在今西安市东郊白鹿原东北的“凤凰嘴”。

自20世纪60年代以来,考古工作者在汉文帝霸陵、薄太后南陵陵区进行过多次考古工作,确定了汉文帝霸陵的具体位置,基本探明了霸陵、南陵陵区的文物遗存分布状况与形制布局,并先后发掘了霸陵(任家坡)从葬坑、南陵从葬坑、江村北陶窑遗址、江村大墓外藏坑、薄太后南陵外藏坑、栗家村汉墓等,出土各类陶俑1000多件,金、银、铜、铁、陶质文物3000余件,取得了丰硕成果。

图2 霸陵、南陵陵区外景

图2 霸陵、南陵陵区外景

02

重要发现

(一)调查、勘探成果

文献记载,汉文帝霸陵在“凤凰嘴”,因此,我们采用考古勘探、地质探测等多种技术手段,多次对其进行了大范围的细致探查,除“凤凰嘴”下的10余通明、清碑石外,并未发现汉代陵墓遗存。

图3 江村大墓北侧石围界

图3 江村大墓北侧石围界

随即,我们对北距“凤凰嘴”约2000多米的窦皇后陵进行了考古勘探。窦皇后陵现存“覆斗状”封土,高28米,墓葬形制为“亞”字形,其中东墓道最长,勘探长度77米,宽6—23米。因墓室上压封土,勘探困难,情况不详。窦皇后陵封土外围分布有10多座外藏坑,平面呈长条形,最长者54米,短者仅5.2米,宽度多在4米左右。勘探发现,窦皇后陵四面有夯墙遗址,中间位置为门址,西北角有一处夯土基址。

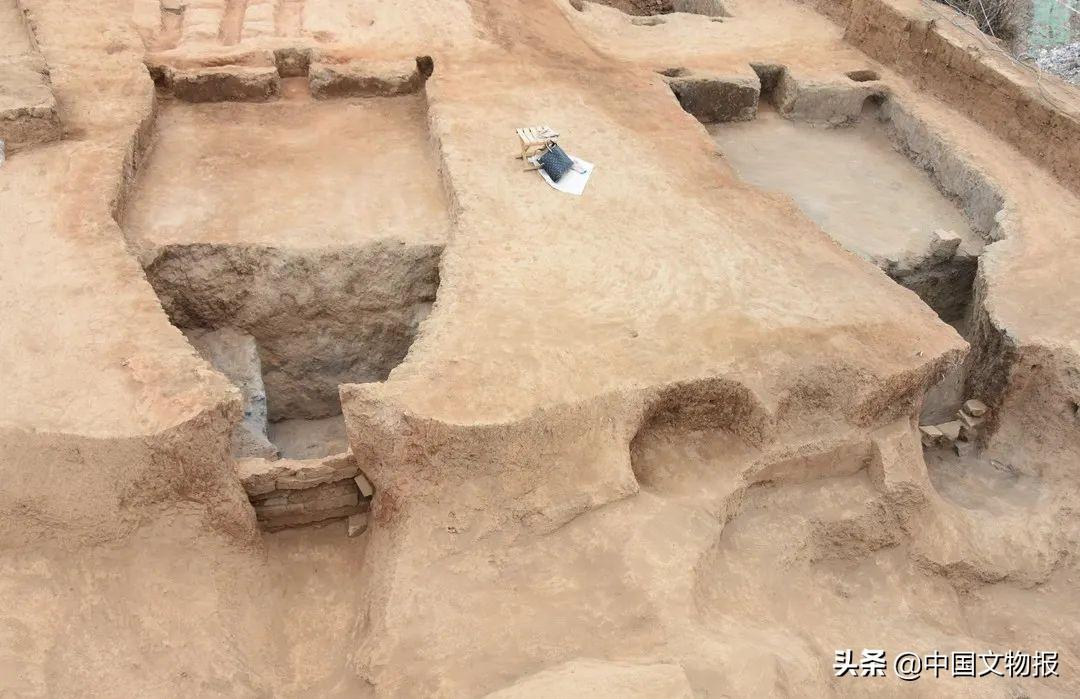

图4 江村大墓与窦皇后陵外围夯墙遗址

图4 江村大墓与窦皇后陵外围夯墙遗址

2006—2009年,西安市文物保护考古研究院在霸陵陵区进行抢救性勘探和试掘,在窦皇后陵西侧发现了“亞”字形大墓一座(即江村大墓),以及外围的陪葬坑和陵园设施等。在此基础上,我们重点复核勘探了江村大墓及外围区域。江村大墓东距窦皇后陵约800米,墓葬形制为“亞”字形,地表无封土,墓室边长73米、深30余米,东墓道最长,约135米,南北宽约10—40米。墓室四周有115座外藏坑,平面形制多为长条形,长4—90米,宽5米左右,深5—9米。其西南角垫土层下发现的38座外藏坑规模较小,长度多在2—3米,宽1—2米,深8—10米。江村大墓外围有卵石铺砌的陵园设施(暂名“石围界”),边长约390多米,宽1.3—1.5米,石围界四面正中外侧有门址。在江村大墓、窦皇后陵外围还发现了夯墙遗址,因其西侧地形变迁,墙址已破坏殆尽。现存墙址东西残长1200余米,南北宽863米,墙宽约3.5米,判断其应为江村大墓和窦皇后陵的外陵园墙址。

在外陵园以内,江村大墓东西两侧发现两组外藏坑,东侧为14排22座,西侧仅有1座;其北侧探出建筑遗址1处;窦皇后陵周边也有3处建筑遗址。另外,在江村大墓和窦皇后陵之间发现一座“甲”字形墓葬,通长54米,墓室边长19米,深13米。

除此之外,我们还在外陵园西、南两侧各探明小型外藏坑一组,坑体长2—8米,宽1—6米,深2—8米。在江村大墓西北约500—1000米区域(即江村周边),探出陶窑遗址40多处。

勘探成果表明,霸陵的陪葬墓主要位于江村大墓西、北3000—4000米的区域,共发现3组20多座陪葬墓。这些墓葬平面形制均为“甲”字形,墓葬长36—64米,墓室边长在11—20米之间,深11.5—17.3米。

(二)考古发掘

1.陶窑遗址

2017—2018年,我们对位于江村大墓以西1600米处的一组陶窑遗址进行了考古发掘。这批陶窑共有17座,分为6组,一般2—5座共用一个操作间。操作间南北长5—13米,宽4米左右。陶窑由火门、火膛、窑室、烟囱构成,通长5米左右,宽0.8—3.0米。遗址内清理出土大量汉代板瓦、筒瓦、瓦当,几何纹方砖,陶水管等建筑材料残件,以及陶罐、陶壶、陶盆等。根据其位置及出土遗物多为汉初的情况来看,这批陶窑应为霸陵营建烧制建筑材料的作坊遗址。

图5 汉代陶窑遗址

图5 汉代陶窑遗址

2.江村大墓外藏坑

2017年开始,我们对江村大墓东北、西南区域的8座外藏坑进行了考古发掘。其中位于西南角的两座小型外藏坑(编号:K29、K32)位于垫土层之下,形制为长方形竖穴土圹,长3.5米,宽2米,深7.5—9米,坑内清理出马骨一具,另有塑衣陶俑、陶盆、陶罐等各1件。其余外藏坑均位于垫土层之上,形制为带斜坡道的竖穴土圹,长度在6.5—72米之间,宽3—6米,深度6—9米不等。坑壁两侧有“之”字形台阶,底部有木椁遗迹。坑内遗存主要有:着衣式陶俑(个别戴有刑具)、陶器、铁器、铜器,以及漆木器遗迹等。值得一提的是外藏坑中还清理出“中司空印”“中司空丞”“山官”“仓印”“厩廥”等明器官印多枚。

图6 江村大墓K32出土马骨等

图6 江村大墓K32出土马骨等

图7 江村大墓K27三维正视影像图

图7 江村大墓K27三维正视影像图

图8 江村大墓外藏坑出土着衣陶俑

图8 江村大墓外藏坑出土着衣陶俑

图9 江村大墓外藏坑出土刑徒俑

图9 江村大墓外藏坑出土刑徒俑

图10 江村大墓K38出土文物遗迹

图10 江村大墓K38出土文物遗迹

图11 江村大墓外藏坑出土部分铜器

图11 江村大墓外藏坑出土部分铜器

图12 江村大墓外藏坑出土铜印

图12 江村大墓外藏坑出土铜印

3.陪葬墓

2018—2019年,为配合基本建设发掘了江村大墓西南约3900米处的23座汉墓,其中4座“甲”字形大墓,均为竖穴木椁结构,最大者全长54米,墓室边长18—20米,深16米。该墓虽被盗严重,但仍清理出土玉衣片2000多枚,以及乐舞俑、陶编钟、编磬等珍贵文物200余件。另外,还出土了带有“襄城家”铭文的铜鋗等文物。

图13 栗家村汉墓M1椁室东侧箱文物遗迹

图13 栗家村汉墓M1椁室东侧箱文物遗迹

根据以上考古资料来看,江村大墓及其周边的遗迹,形成了一个较为完整的陵区,与汉高祖长陵、汉景帝阳陵等形制要素相近,平面布局相似,整体规模相当,并有显而易见的发展演变轨迹。结合文献记载,可以确认江村大墓即为汉文帝霸陵。

(三)南陵考古

1.考古勘探

薄太后南陵北距江村大墓约2000米。勘探发现,南陵墓室向东偏离封土,墓葬形制亦为“亞”字形,东墓道最大,长148米,宽11—52米。墓室边长75米,封土高25米。封土周围有20座外藏坑。墓室东、北侧有3处建筑遗址。在封土西北约200米处发现380余座小型外藏坑。南陵外围也发现了石围界,距封土约250米,边长600米,宽2米左右。

图14 南陵外藏坑出土彩绘塑衣陶俑

图14 南陵外藏坑出土彩绘塑衣陶俑

图15 南陵外藏坑出土金器

图15 南陵外藏坑出土金器

2.考古发掘

南陵发掘了封土西侧3座外藏坑,均为带斜坡道的长条形竖穴形制,长度在21—42米之间,宽3—6米,深6—7米不等。坑壁两侧有“之”字形台阶,底部有木椁遗迹。其中1号坑(K1)清理出土塑衣彩绘陶俑160多件,金、银、铜制车马器200余件,陶罐、铁釜、铜环等文物百余件。另外,还出土“长信厩印”“长信厩丞”等铜印、封泥多枚。2号坑(K2)仅发掘东半部分20米,清理出土原大木车遗迹两处,原大铜制车马器上百件。从木车遗迹和车马器摆放的情况来看,推测至少放置3—4辆木车。3号坑(K3)因遭严重盗掘,仅出土10多件塑衣彩绘陶俑及少量车马器。其坑口南侧发现一条砖铺道路,残长19米、宽1.5米。其中约2米伸入南陵封土之下。

图16 南陵外藏坑出土文物

图16 南陵外藏坑出土文物

图17 南陵外藏坑出土银器

图17 南陵外藏坑出土银器

图18 南陵外藏坑原大木车遗迹

图18 南陵外藏坑原大木车遗迹

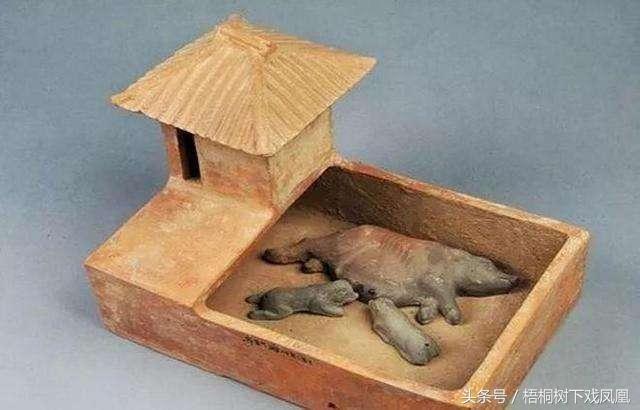

南陵西北小型外藏坑发掘39座,目前,正在发掘坑内填土,个别埋藏较浅者已至底部,椁具有砖栏、陶棺,内有动物骨架、陶罐、陶俑等。

图19 南陵小型外藏坑出土动物遗骸与陶器

图19 南陵小型外藏坑出土动物遗骸与陶器

03

学术意义

本次考古工作否定了“凤凰嘴”为汉文帝霸陵的传统认识,确定了霸陵的准确位置,解决了西汉十一陵的名位问题。包括汉文帝霸陵在内的西汉帝陵规模、形制、布局及内涵的基本掌握,为西汉帝陵制度形成、发展、演变的研究提供了详实的考古资料,为中国古代帝王陵墓制度的深入研究奠定了基础。

图20 现场研究文物清理工作

图20 现场研究文物清理工作

霸陵的双重陵园、帝陵居中、象征官署机构的外藏坑围绕帝陵布局等,均为西汉帝陵中最早出现,表明了皇帝独尊、中央集权的西汉帝国政治理念的初步确立;霸陵平面格局上承长陵、安陵的“无为而治”,下启阳陵、茂陵,平陵及杜陵的“独尊儒术”,是西汉帝陵制度发展演变的关键环节,同时,也折射出西汉帝国国家政治思想、意识形态发展变化的趋势。

霸陵出土印章、封泥及其他带字文物等,证实了“陵墓若都邑”、帝陵“模仿现实中的西汉帝国”的建设理念。南陵外藏坑发现的带有草原风格的金银器是先秦两汉时期农牧文化交流与融合的直接证据,见证了中华文明由“多元”到“一体”的历史发展趋势。

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

湖南工人挖出一枚20字竹简,揭露关羽死亡的真实原因,并非是大意

上世纪九十年代,湖南长沙市中心五一广场东侧的走马楼,一处工地和往常一样,工人们正在如火如荼地进行施工建设。此地历史悠久,在汉代的时候,已经是长沙郡的中心,后来虽历经时代的变迁,但它依然稳坐中心的位置。到了明朝时期,走马楼还成为了吉王府的故地,走马楼便是府内的地名,这名字也被延续到今天。我要新鲜事2023-06-06 20:52:200000古代处决死刑犯都是在闹市公开进行,多长时间允许收尸?

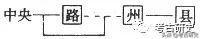

古代的公开处决本文作者在过去,眼下这个季节是“秋决”的时候,所有已判刑的死囚,都会在秋分到立春之间执行,一般在“霜降到冬至间”完成。而这个时节,在过去也是围观行刑的季节在中国古代,对死刑的执行,一般都是公开的。我要新鲜事2023-05-26 23:47:450003周振鹤:两千年地方政府层级变迁的分析

[内容提要]本文通过二千年来地方政府层级的变迁,来透视中央与地方关系史的演变过程。指出在宋朝以前,历代中央政府都力图维持两级制的地方政府,以便强化对地方的管理与控制。当历史环境变化而不得不建立三级地方政府时,也要尽量使最高一级地方政府处于虚化状态。元明清三代,因为疆域广,只能采用多级制的地方政府,但地方分权并未因此而加强,高度强化的中央集权,仍紧紧控制地方。(一)我要新鲜事2023-05-25 18:25:580000中国先秦时期公厕已有标准化要求,围墙很高,偷窥困难

古代公共厕所何本文作者倪方六“礼遇中国”跨国文化交流活动,今天将走出国门,队员接下来每天都要坐着车行驶很长的时间,解决排泄问题是个麻烦事,领队说有时找不到方便之处,会很急人的,只能路边解决。这篇“梧桐树下戏凤凰”头条号,就来说说厕所。不必讳言,厕所与食堂一样,是人们每天都要去的地方。我要新鲜事2023-05-27 00:02:380000