十大考古参评项目 | 湖北云梦郑家湖墓地

发掘单位 湖北省文物考古研究院、云梦县博物馆

项目负责人 罗运兵

郑家湖墓地位于湖北省云梦县城关镇,分布于楚王城城址的东南郊,西距龙岗墓地约1000米、睡虎地墓地约3000米。

2020年5月以来,为配合云梦县市政建设,经国家文物局批准,湖北省文物考古研究院与云梦县博物馆联合组队进行发掘。发掘工作严格遵守《田野考古工作规程》,强化科技手段运用;提前做好工作预案,漆木器、丝织品得以有效保护;边发掘边整理,同步开展了多学科检测研究;现场开展公众宣传,及时展示考古成果。

图一 A区M58器物组合

图一 A区M58器物组合

根据工程施工需要,墓地发掘分为A、B、C三区。2020年发掘A、B区墓葬196座,均为土坑竖穴墓,墓向以南北向为主,葬具多为单棺。

随葬品多出自壁龛或头龛,共700余件/套,不见铜礼器,以陶器为主,组合以鬲、盂、豆、罐为主,其次为鼎、敦/盒、壶等,有少量铜、玉和漆木器(图一),铜器有剑、印章、镜等。从墓葬形制、棺椁结构及随葬品组合来看,均为公元前278秦拔郢之后的楚人及楚遗民的小型墓葬。

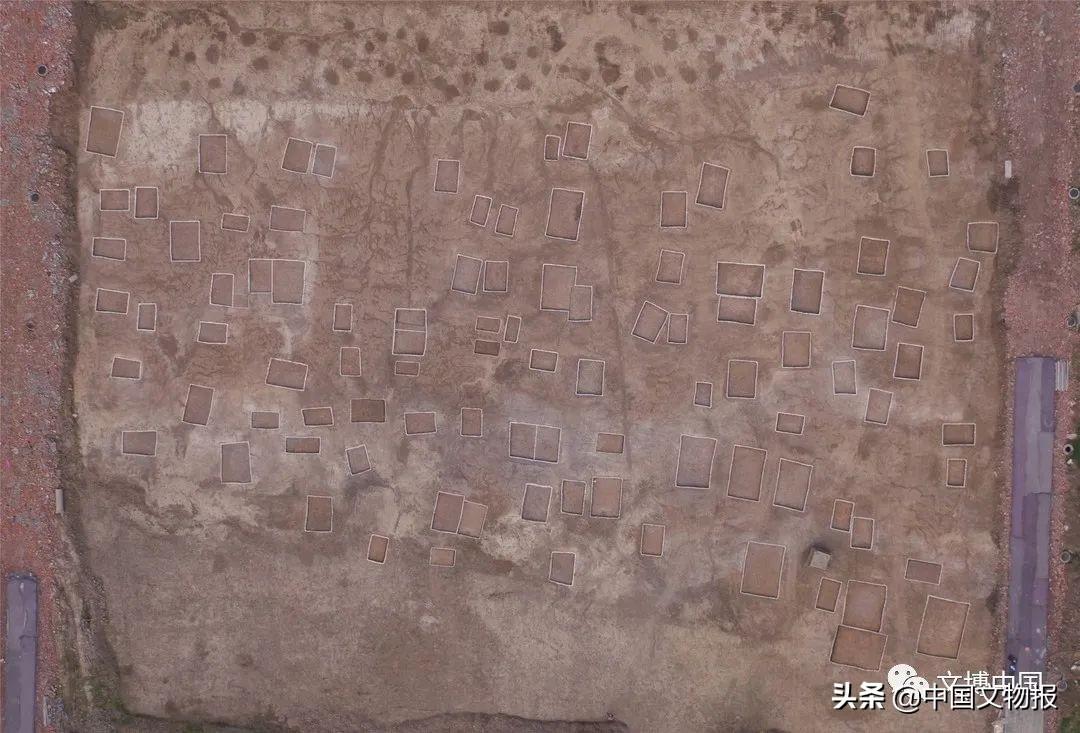

图二 C区墓葬分布

图二 C区墓葬分布

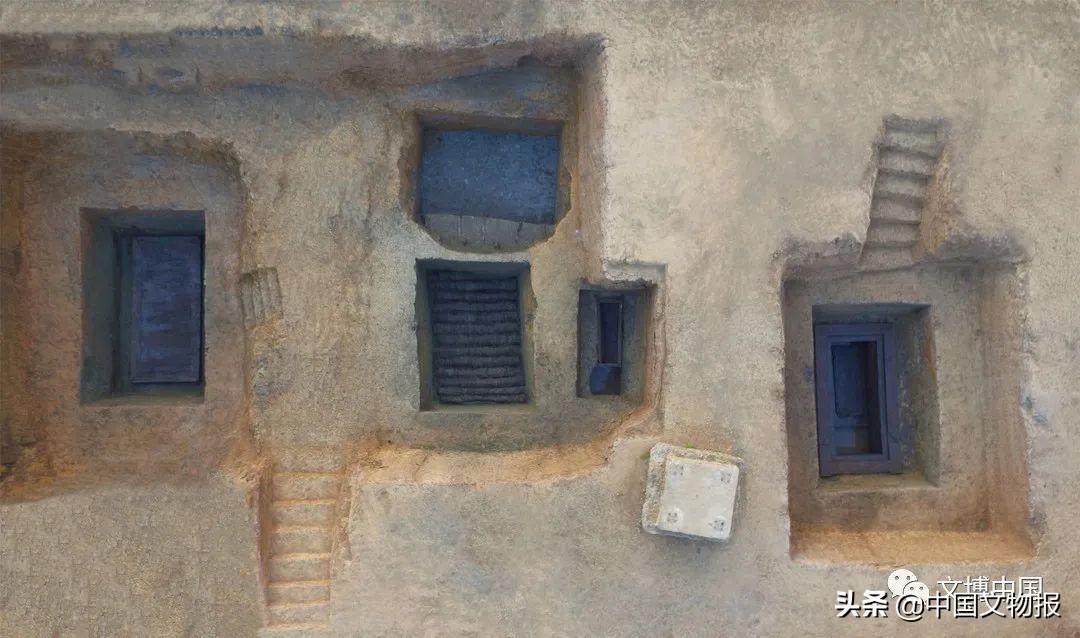

图三 部分集中分布的饱水墓葬

图三 部分集中分布的饱水墓葬

图四 M276椁室全景

图四 M276椁室全景

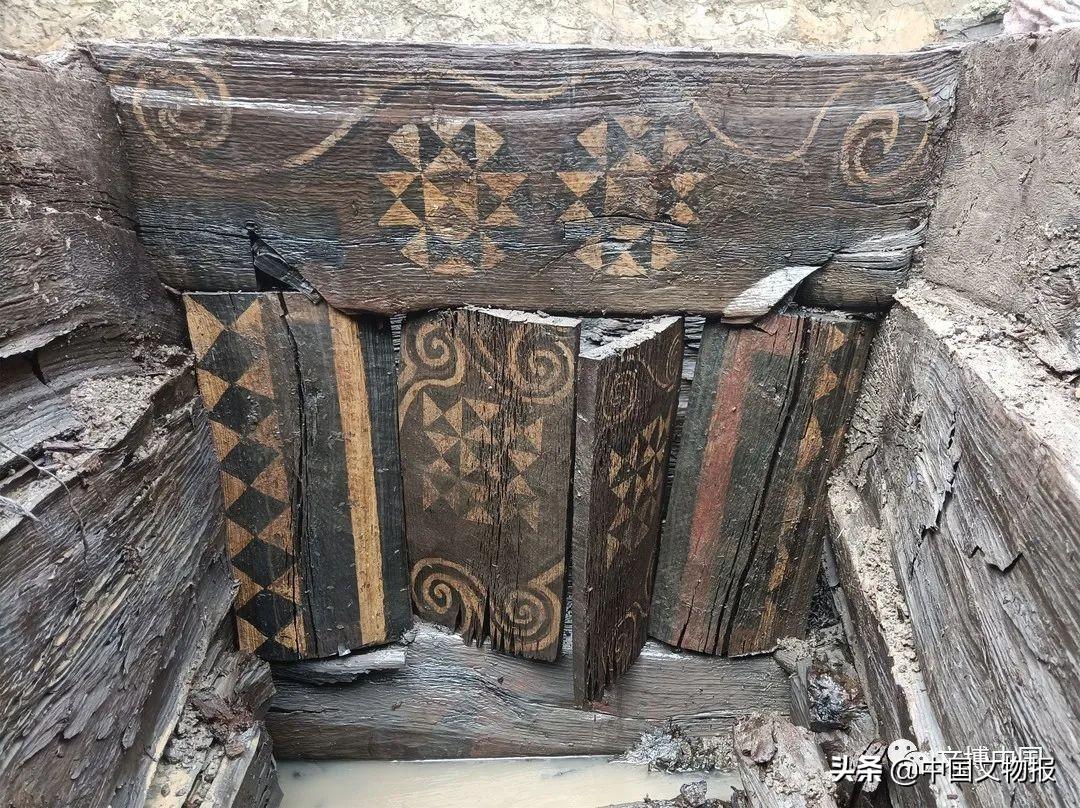

图五 M225葬具绘画

图五 M225葬具绘画

图六 M234葬具绘画

图六 M234葬具绘画

图七 M275葬具绘画

图七 M275葬具绘画

2021年发掘C区墓葬116座(图二),包括14座保存极好的饱水墓葬(图三)。均为土坑竖穴墓,不见封土和墓道,部分带有头龛,圹壁多经人工涂抹;见有3例对坍塌的墓圹进行支护加固的现象。墓葬填土一般上部为五花土,下部为致密的青膏泥,饱水墓葬的青膏泥层均较厚。葬式以仰身直肢为主,个别为屈肢葬。墓向以东向为主,约占一半。

葬具分为一椁一棺和单棺两类,一椁一棺墓一般由横梁将椁室分为棺室与头厢,或由横梁和纵梁将椁室分为棺室、头厢和边厢(图四)。部分墓葬横梁下设置有相通的板门,或同时在边厢纵梁下设置有相通的门与窗。其中2座墓的板门上有绘画(图五、六),1座板门及边厢楣板上均有绘画(图七)。部分墓葬的椁室结构不完整,多无椁底板,或用几根立柱代替椁壁板。

随葬品主要摆放于头厢和边厢,带边厢的墓葬随葬品明显更为丰富,如M257、M276、M277均达100件/套以上,其头厢设有横隔板,分两层摆放随葬品。

图八 M276头厢器物

图八 M276头厢器物

图九 M277M276漆扁壶

图九 M277M276漆扁壶

图十 M257虎头枕

图十 M257虎头枕

图十一 M346漆奁漆盂

图十一 M346漆奁漆盂

图一二 M277陶器组合

图一二 M277陶器组合

图一三 M257铜器组合

图一三 M257铜器组合

图一四 M276铜器组合

图一四 M276铜器组合

图十五 饰品印章

图十五 饰品印章

C区随葬品共计1000多件/套,以漆木器为主,其次为陶器,少量铜器、玉器、料器、竹器等。其中漆木器400多件/套,多集中出土于饱水墓葬中(图八);以耳杯为大宗,其次为奁、盒、盂、扁壶、樽、卮、璧、匕、俑等,其中人物扁壶、双口扁壶、虎头枕、凤形勺、日月纹奁、马纹盂、耳杯盒等极其特色(图九、十、十一)。

陶器以日用器为主,少见仿铜礼器,以缶、罐、釜、盆、甑、瓮为主,有少量鍪、蒜头壶及茧形壶等;以缶最为多见,多成组出现(图十二)。铜器主要有鼎、壶、钫、洗、剑、鍪、甗、盘、匜、匕、勺、镜、铃、印章等(图十三、十四)。玉器主要有剑饰、璧、珮、印章等(图十五)。

图十六 M276 殉牲与支护现象

图十六 M276 殉牲与支护现象

8例墓葬见有殉牲,一般为牲头1个,多置于墓圹正中的椁盖板之上,其中6座殉猪头,1座殉牛头(墓圹四角各置1牛蹄)(图十六),1座殉猪头及牛头各1个(M257)。部分墓葬棺内底部铺满水稻。

从墓葬形制、棺椁结构、随葬品组合、殉牲习俗来看,可确定C区为秦文化的中小型墓葬,整体面貌与睡虎地墓地高度一致。大体可分为三个等级,第一等级墓葬规模较大,共5座,集中分布于西南角,葬具为一椁一棺,多设有头厢和边厢,随葬品在50件/套以上,有铜礼器组合;第二等级,7座,一椁一棺无边厢,随葬品在10至20件之间;第三等级随葬品均在10件以下,葬具多为单棺,一般仅随葬陶器,为平民墓葬。第一、二等级墓主身份应略高,多为中下层贵族或下层吏士。墓主主体应与公元前278年秦军占领安陆后的秦人及其后裔有关,年代跨度为战国晚至汉初。

图十七 多学科检测

图十七 多学科检测

开展的多学科检测研究包括碳十四测年、人骨考古、动物考古、植物考古(包括棺椁木材鉴定)、古DNA分析(包括动物)、同位素分析、残留物分析、成分分析(纺织品、金属器、漆器、陶器)、产地分析(料器、金属器)、工艺研究(玉器、漆器)和腹土寄生虫检测等(图十七)。

均进展顺利,已取得不少重要成果:

首次成功提取了一批人骨样品的古DNA;通过对C区12例人骨的第一、第二、第三臼齿以及肢骨或肋骨的碳、氧、锶稳定同位素的系列检测,基本复原了各自生命周期中的饮食变迁及其所反映的迁徙路线,证实多数墓主确实来自关中及其周邻地区,与根据随葬品组合和殉牲习俗所作的推断相吻合,清晰地揭示了南北人群的交融互动;

青铜器检测分析显示其中秦式器与楚式器的合金配比及加工工艺差异明显,较好地体现了青铜器风格和材质在战晚至汉初的连续变化,对技术史研究及文化融合探讨有重要意义。

残留物分析表明铜蒜头壶内液体为果酒,陶缶内液体也含有酒类有机酸;发现亚洲最早的下颌骨恶性肿瘤个体病例(M346),填补了亚洲地区古病理学相关发现的空白;在11座墓葬中的8座人骨骶骨部位提取到鞭虫、绦虫以及肝吸虫等寄生虫虫卵,感染率达81.8%,为了解该地区古人身体健康和卫生状况提供了重要信息。

发掘收获

本次发掘主要收获如下:

图十八 M277遣策

图十八 M277遣策

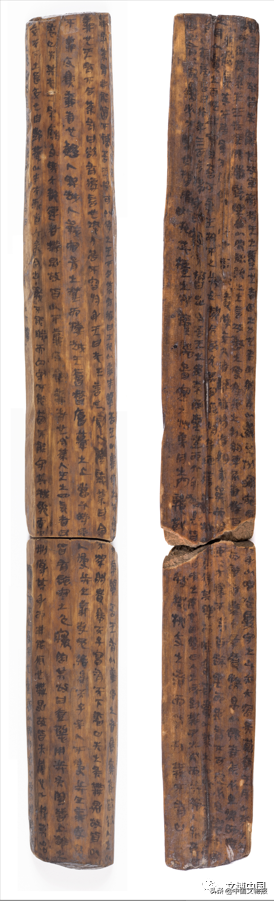

图二十 M274长文觚

图二十 M274长文觚

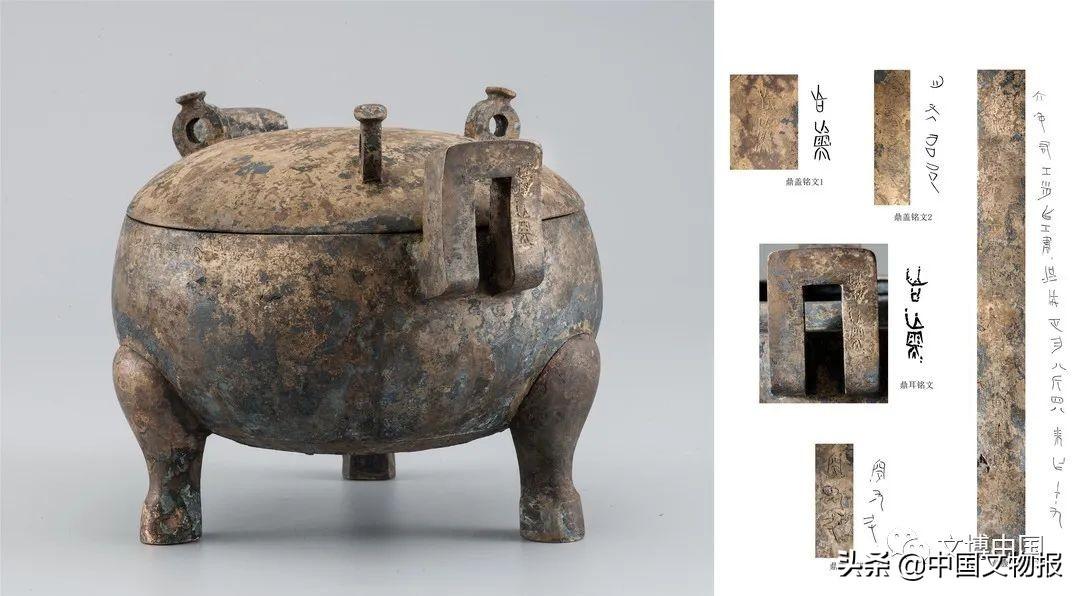

(一)出土了一批珍贵的文字材料。除M277遣策(图十八)及铜鼎铭文(图十九)外,战国晚期墓葬M274出有长文木觚(一种多棱体木牍)。木觚正反两面各七行,每行约50字,全文约700字(图二十),字体是典型的秦隶,载有谋士筡游说秦王寝兵立义之辞,“纵横”色彩浓郁,体例和文风与《战国策》《战国纵横家书》近似。

该觚是目前所见年代最早的“中华第一长文觚”,其形制罕见,内涵丰富,涉及考古学、古文字学、古文献学、古代史等诸多领域,学术价值重大。觚文不见于传世记载,为我们提供了一篇全新的策问类文献,丰富了战国后期政治史资料,是研究当时社会思想的珍贵文本。筡游说秦王事件展现了一幅东方国家与秦争斗、斡旋的历史画面,同时涉及了春秋战国之际魏、越、吴之间的战争关系,其中所载的“魏越宿胥之野之战”等事件为首见,为探究春秋战国之际的重要史事提供了新材料。

图一九 M277铭文鼎

图一九 M277铭文鼎

(二)出土了一批罕见的葬具绘画。年代为战国末-秦代和秦汉之际,题材均为首见,填补了秦汉绘画的材质与类型的历史空白,是中国美术史上的重要发现,对追溯中国墓葬壁画的形成有重要意义。题材中秦文化标识(如树叶纹、扁壶图案)鲜明,为研究秦人的葬俗葬仪、宗教思想、服饰文化与艺术造型提供了关键材料。

(三)出土了一大批精美的漆木器。保存极其完好,品类齐备,其中不少造型精致、纹样独特,文化内涵丰富,为研究战国秦汉漆器生产流通、工艺美术提供了重要材料。云梦出土漆器数量庞大,工艺先进,时代特色鲜明,堪称战国末至汉初中国漆器发展的缩影。

(四)清理了一批秦文化的饱水墓葬。极大地丰富了秦墓资料的完整性,为研究出关秦人的丧葬习俗、生活状况、秦楚文化互动提供了宝贵材料。郑家湖墓地的发掘也为廓清云梦楚王城城址与城郊墓群的整体布局与内在关联提供了重要支撑。

(五)活化了秦汉帝国大一统进程中重要节点的历史场景。云梦是秦人统一南方的战略要冲,郑家湖墓地与楚王城城址及其周围的睡虎地、龙岗、江郭、大坟头等墓地是一个有机整体,这些材料生动展示了秦文化与楚文化逐渐融合、统一于汉文化并汇入中华文明的历史过程。为研究战国晚期至汉初中华多民族统一国家的形成、中华文明从多元一体到大一统的进程及其背后所反映的国家认同提供了典型个案。

(执笔:罗运兵 赵军 史德勇)

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

中国考古百年 | 武汉地区考古的回顾与展望

作者:许志斌刘永亮等一百年前,瑞典考古学家安特生发掘仰韶村遗址,揭开了中国田野考古工作的序幕,也标志着中国考古学的诞生。作为中国考古的一部分,武汉地区的考古工作起步相对较晚,基本到中华人民共和国成立以后才开始。本文希望通过梳理回顾武汉地区考古工作的发展历程,向中国考古致敬,也向为武汉地区考古工作作出贡献的前辈学者致敬。雏形(1949年至1978年)我要新鲜事2023-05-07 14:21:310000考古学员实习时从一战国墓填土中发现一具人骨,真相难解

洛阳烧沟附近战国墓发现不解之谜本文作者倪方六洛阳是中国著名的古都之一,周边历代墓葬丰富,特别是城北的邙山,到处是古墓。唐诗人王建《北邙行》诗开头即称:“北邙山头少闲土,尽是洛阳人旧墓。旧墓人家归葬多,堆著黄金无买处。”沈佺期《邙山》一诗亦称:“北邙山上列坟茔,万古千秋对洛城。”因为邙山墓多,古今盗墓者都盯上了这里。不只盗墓者喜欢光顾邙山,这里也是重要的考古实习基地。我要新鲜事2023-05-26 22:41:200000草木青翠,遇见越窑

高温烧制而成的瓷器,是火与土的艺术,也是我国古代手工业生产的一项重要发明。一般认为现代意义上的瓷器出现于距今约2000年前的东汉中晚期而最早的成熟瓷器即是青瓷其主要产地在今天的浙江境内越窑。可谓是早期青瓷生产最为重要的窑场。我要新鲜事2023-05-29 19:30:180002因为盗墓千年不腐女尸被发现,死时约25岁,胃中检出超量剧毒砒霜

神秘的契丹女尸本文作者倪方六在现代考古中,中国已发现了很多不腐古尸,基本上是老年古尸。最为网友熟知的,应该是1972年湖南长沙马王堆女尸。在马王堆女尸之后,中国又发现了一具引起轰动的女尸,这就是年轻网友可能不知道的——契丹女尸。此具契丹女尸是1981年在内蒙古乌兰察布盟境内发现,距今已40年。这是一具少妇的尸体,死时仅25岁左右,死因至今成谜。我要新鲜事2023-05-26 10:17:550002孙权使“献头计”,曹操接关羽头后何不送刘备而葬洛阳?问司马懿

孙权把关羽的头送给曹操之后本文作者倪方六三国名将、刘备的“五虎将”首将关羽之墓葬,在国内有4处。前面说了湖北当阳的关陵,这篇“梧桐树下戏凤凰”头条号要说的,就是其他三处了。再说洛阳关羽墓——关林。按道理,关羽是蜀将,怎么会葬在曹魏都城洛阳附近?我要新鲜事2023-05-26 19:39:360000