神农架“扩容”成功之际,说说世界遗产的理想与现实

作者:高晨翔

| 原标题:边界与价值:世界遗产的理想与现实

2021年7月16日,第44届世界遗产大会以线上形式召开,这也是中国继2004年后,第二次担任世界遗产大会主席国。本次大会期间,中国除了将一项新遗产“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”收入囊中,还有一项遗产“扩容”,这就是2016年成为世界遗产的湖北神农架。

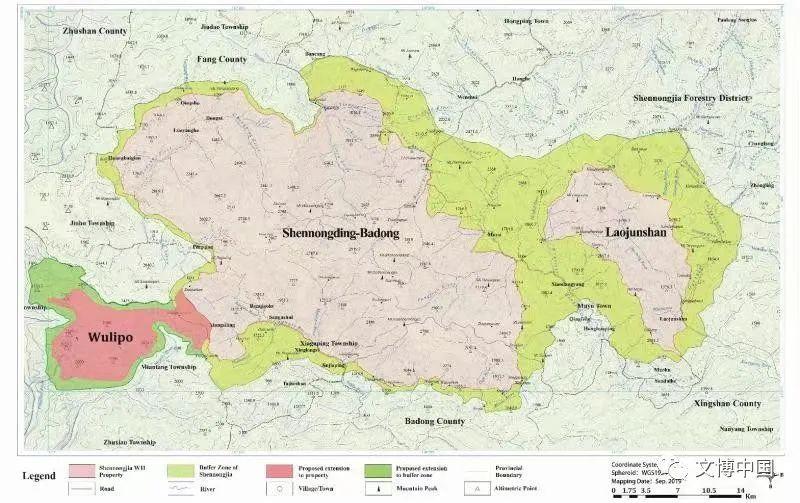

通过向西扩展遗产区边界,重庆巫山县的五里坡自然保护区被纳入了世界遗产“湖北神农架”的范围。有网友笑称,重庆市或成最大赢家,“躺着”就能增加一项世界遗产。而在高兴的同时,我们不禁要问,边界调整的目的真的只是为了让更多省市拥有世界遗产吗?

制定保护边界是管理遗产的重要举措。我国文物保护“四有”工作很早就提出文物保护单位要有保护范围;《实施<世界遗产公约>操作指南》也规定,世界遗产申报时要划定“有效保护的边界”。遗产边界是以遗产价值为依据划定的,是价值在空间上的体现,因此边界问题所折射出的往往是遗产在申报和管理过程中所面临的更深层次的问题。

湖北神农架边界微调地图(来源于世界遗产大会文件)

申遗的执念与管理的隐患

自2000年以来,每个国家每年的申遗指标呈收紧趋势,世界遗产逐渐成为一个“卖方市场”——名额少、难度大、成本高,缔约国大多很珍惜“每年一项”的机会。申遗成了一件只许成功不许失败的事情。

为了申遗成功,前期筹备往往要经历几年甚至更长的时间。在过去的三十余年中,中国对于世界遗产规则的掌握和理念的运用愈发娴熟,但仍以被动追随为主,理念规则运用上的滞后性为后续管理埋下了隐患。

1992年,世界遗产引入了一种新的遗产类型——文化景观,关注“人与自然共同杰作”。这是一种实现文化与自然融合的方式。而中国首次主动申报的文化景观却是2011年成为世界遗产的西湖。在此之前,庐山和五台山都曾作为文化和自然混合遗产申报,却在国际专家评估后,以文化景观的身份成为世界遗产。面对遗产“最后一刻”的修改,即便是遗产的自然价值未得到认可,即便被冠以意料之外的新身份,进而导致遗产边界出现重大变化,只要能够成为世界遗产,这些意见都被全盘接受。

由于没有专门用于评判文化景观的标准,申遗时仍以文化遗产的标准评价其价值,也就是说文化景观属于文化遗产的一种。如此观之,国家文物局是我国文化景观类世界遗产的业务指导单位,但在我国《文物保护法》与世界遗产工作存在脱节和基层文物人才队伍匮乏的情况下,保护和管理面积庞大的文化景观显得有些力不从心。尽管部分文化景观也与自然保护区、生物圈保护区、地质公园,以及其他文化或历史保护区存在边界上的重合,受到多重保护,但由于管理依据不同,出发点不同,可能并不能完全达到世界遗产的管理要求。

但在人们庆祝一项新世界遗产诞生的同时,很少有人会再去关注最后一刻的变化,世界遗产中心也没有形成一套完善的即时更新机制,直到这些边界问题引起管理中的大问题。

认知的深入与程序的滞后

就像认知其他事物一样,人们对于遗产价值的认知也要经历螺旋上升的过程。这种认知的不断深化既体现在世界遗产的重要概念上,也反映在具体的世界遗产项目中。

世界遗产的核心工作围绕遗产价值展开,但从抽象的价值到具体的遗产之间还存在不小的鸿沟。自2001年起,为了理顺二者之间的联系,国际古迹遗址理事会提出了价值特征的概念,换言之就是,遗产的哪些特征反映出它的价值。2005年之后的申遗项目大多会采用这一概念,但早期的世界遗产没有开展过价值特征的梳理,很多还是一笔糊涂账。2020年,亚太地区开展了世界遗产的定期报告工作,这是世界遗产有史以来的第三次定期报告,意在清查问题,普及新理念、新做法。正是在这次定期报告过程中,价值特征梳理和地图清查被作为核心任务之一,可见价值与边界总是相伴相随。但实际上,由于缺乏强制执行力,理想目标总是大幅超前于现实成效。

对于具体的世界遗产项目而言,认知的深入也影响着边界。比如英国的“哈德良长城”在经历两次扩展后,纳入了英国和德国更多区段后,更名为“罗马帝国防线”,改名的背后体现出的是人们对于该遗产更加宏观和全面的认知。由此观之,价值认知的变化往往牵动着边界的变化,一旦价值变化,不论边界调整大小,都会被视为重大调整,需要占用当年的申遗名额。而正如我们上面所提到的,如今缔约国大多十分珍惜每年一项的申遗机会,会占用名额的边界调整因而大概率被搁置,成为历史欠账。

白纸黑字上的现实边界与无限膨胀的虚拟边界

两条线定义了世界遗产的法定边界,一条框出遗产区,这是遗产所在的区域,另一条框出缓冲区,这是为更好地保护遗产而设置的。而今,遗产早已不局限于古建筑、古遗址、古墓葬等传统类型,文化景观、遗产线路等也成为新的遗产类型,遗产的定义在膨胀,规模在膨胀,随之带来保护管理需求的膨胀。一家工厂排放的污水可能通过地表径流影响到远方的某个海洋遗产,某座寺与远方神山的视廊联系可能因为城市建设而受到影响,这种间接影响无疑是存在的,而且数量和来源众多。最理想的情况,当然是控制住所有负面影响,但是,且不说应不应该把手伸得这么长,单说能不能把手伸得这么长,答案恐怕是否定的。

尽管中国签署并加入《世界遗产公约》即意味着要遵照其要求履行相应义务,但世界遗产的边界并不能直接应用于国内的保护管理。国际法在国内的生效方式需要由宪法做出统领性规定,而我国宪法中对这一问题却仍是空白,目前仍只能通过单行法律、行政法规、部门规章、司法解释等手段落实国际公约中的内容。在国内的法律框架下,由于没有关于世界文化遗产的单行法律,只有作为部门规章的《世界文化遗产保护管理办法》规定“世界文化遗产中的不可移动文物,按照《中华人民共和国文物保护法》和《中华人民共和国文物保护法实施条例》的有关规定实施保护和管理”。因此目前管理世界文化遗产的通行做法是将世界文化遗产的“遗产区”和“缓冲区”转化为文物保护单位的“保护范围”和“建设控制地带”实施管理。而超出两线范围的管理在我国当前的法律体系中还缺乏实施依据。

透过边界问题我们可以看出,国际层面对于世界遗产的价值认知和管理要求均呈现深化和细化趋势,在“可持续发展”成为全球共同话语的今天,文化和自然遗产被赋予了带动实现其他可持续发展目标的使命。这为我们勾画了一幅光明而宏伟的蓝图,但是从蓝图到落地的过程并不是空谈理想和主义能够解决的,需要转变思维观念、扎实做好每一步工作、从国情出发充分协调调动各方力量。

回过头再看湖北神农架的边界调整:五里坡纳入遗产区,与既有遗产区实施共同管理,是保护川金丝猴又一重要栖息地的举措,将更有利于种群的迁徙和基因交流。同时,五里坡低海拔地区的亚热带常绿石灰岩森林为夏季生活在高海拔地区的物种提供了冬季庇护所。由此观之,本次边界的调整加强了遗产的完整性,对于有效管理遗产和促进可持续发展具有积极意义。

尽管理想与现实间的差距可能无法在短时间内彻底弥合,但如果我们所做的工作能够一定程度上缩短这种差距,也算是朝向美好的理想更近了一步。

作者单位:中国文化遗产研究院中国世界文化遗产中心

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其它方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

古代嫁女除有压箱底,富家还陪丫环,还有一样大家现在都想不到

古代流行的特殊嫁妆本文作者倪方六在这两天的“梧桐树下戏凤凰”头条号中,我一直在谈结婚的事情。结婚的话题除了办酒席,还有一个“置嫁妆”,也古今都关心的话题。在古代,能当嫁妆的东西不少,似乎比现代嫁妆的种类还丰富。除了家庭日常生活用品外,房子、土地、生产工具都可以当嫁妆。(送嫁妆,民俗塑像)我要新鲜事2023-05-27 03:40:470000赓续奋进的北京大学考古——夏商周考古

我要新鲜事2023-05-06 23:42:020000三角区龙:巴西大型食草恐龙(长9.5米/距今6500万年前)

尽管目前科学家已发现700多种恐龙,并为其命名,但真正被我们熟知的很少。今天小编将为大家介绍一种大型食草恐龙,它就是三角区龙,出土于南美洲的巴西,一起去认识看看。三角区龙基本资料体型:三角区龙是一种南美洲的大型食草恐龙,它体长长9.5米,与暹罗龙差不多大,体型在已知774种恐龙中排第185位,生活在距今7000万年-6500万年前的晚白垩世。我要新鲜事2023-05-08 15:40:530000明朝盗墓者发现宝物随葬规律,挖到一种特殊墓砖,好事就来了

原题:明朝盗墓贼的寻宝原理本文作者倪方六我前面连发了多篇有关盗墓技术、盗墓工具的文章,但知道再多,搞不出东西来,便没有实际价值。对于一般盗墓者来说,不论是探穴,还是识土,盗墓的最终目标就是挖宝。那么,如何在事前就知道墓里面埋藏了什么样的宝物?对这一点,过去盗墓者同样是很有经验的。图:游戏中的寻宝场景我要新鲜事2023-05-27 11:12:1800052020年游学:安吉古城与八亩墩越国贵族墓

在考察过苏州的木渎古城之后,参考:2020年游学——探访苏州春秋木渎古城2010年全国十大考古新发现评述(望京楼、木渎、大报恩寺)我要新鲜事2023-05-31 21:54:280000