双头龙和成双配对

编者荐语:

看了此文,以后参观博物馆时,你也可以成为青铜器专家并欣赏、读懂它们!

以下文章来源于李子旸 ,作者李子旸

内行看门道,外行看热闹。今天,我们继续聊聊郭静云有关龙的昆虫起源及后来的演化和意义这个话题。看完这篇文章,你以后再看青铜器,就是内行了,能看出其他人看不出来的门道。

和其他动物相比,昆虫的幼虫,也就是“肉虫子”,有个明显特征,那就是“双头”。当然,这不是说肉虫子有两个头,而是它们的尾部也有一些结构,和头部相差不大,看上去很难区分,好像有两个头似的。

对昆虫幼虫的这种“双头”特征,古人印象很深。他们制作的“玉龙”,也就成了“双头龙”。下图是红山出土的双首玉龙。

前面的文章中说了,古人之所以神化昆虫,就是因为昆虫羽化飞升的特性。而飞到空中渐渐远去,对古人来说,象征着死亡。昆虫幼虫的“双头”特征,塑造了中国古人的生死观。

有两个头的肉虫子,就像一个神秘的管子,连接着生与死。古人相信,死亡,就是从“管子”的这一头进去,然后,从另一头出来,这样,就和肉虫子一样,“肉身”死了,却化蛹成蝶,飞上天空。

在二里头文化的出土陶器上,就有这种双头龙的纹样。

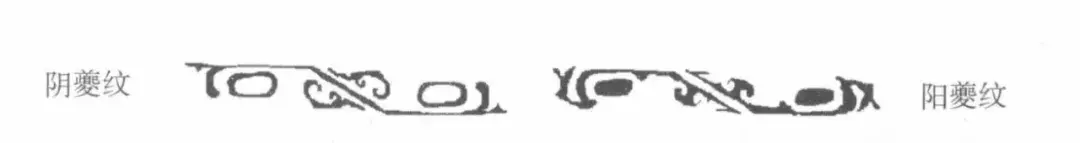

这个纹样的关键在于,有一条贯穿的曲线,象征着龙的身体。两头则各有一个实心(阳文)或者空心(阴文)的小圈,象征着龙头——双头龙。

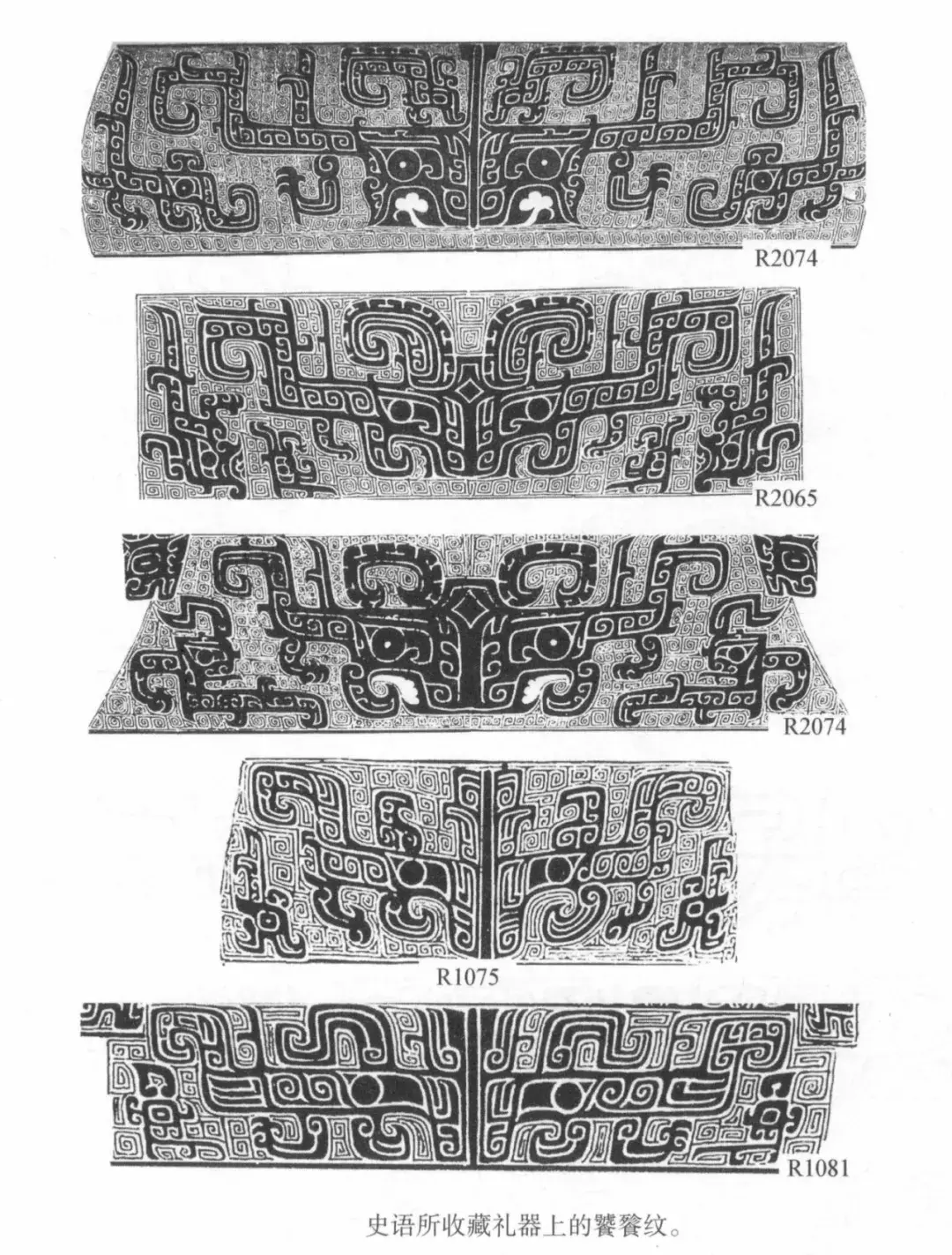

这个双龙头的图案,成为商周时期很多图案、纹样的“母题”。你细看青铜器上的图案,会发现,绝大部分图案都是这种双头龙纹样的演化或者变形。其中一脉相承的关系非常明显。

上图其实就是双头龙图案的演变过程。从“双头”开始,到后来,就成为对称的两条龙。看到上图后面的几个图案,你是不是想起了什么?

对,那就是后来青铜器上饕餮纹的前身。

饕餮纹,以往认为是一种猛兽的正面像,其实,开始并不是。饕餮纹的源头不是猛兽,而是双头龙。

说饕餮纹来自猛兽,有一点说不通。猛兽,让人印象最深刻的一定是血盆大口,但饕餮纹的青铜器,中间有个高高的“鼻梁”,但这个“鼻梁”从上到下,到底了,下面没有口,更没有血盆大口。其实,那个“鼻梁”是双龙之间的对称线。

以后你再去博物馆看青铜器,可以特别注意一下,看看那个纹样,是从双龙的“母题”如何变换而来。有这种观察的方法和角度,就是内行了,就是在看门道了。

接下来我们再说说“双龙”纹样表达了商人怎样的精神和观念。

这其中的核心概念是“神杀”。

今天的人都希望长寿,命越长越好。古人当然也怕死,但他们更怕衰老病死,尤其是对部落酋长等重要人物。客观上来说,如果这种大人物进入老年,衰朽不堪,无法有效管理部落,部落很可能因此覆灭。这种客观需要,反映到古人的精神中,就是要极力避免大人物老病而死,要在他们变老变弱以前,就杀了他们。

古人相信,人在变老变弱以前死去,才能在复活时保持生命力。老病而死,等于把全部生命力都耗尽了。事实上,后来在草原民族的文化中,还有杀掉开始衰老的首领的习俗。这显然是艰苦残酷的生活环境的结果——领导人必须保持健康。

我们今天看来,这就是弃老嘛。但对古人来说,因为他们相信死而复生,这就成了一个神圣的过程——神杀。龙的功能就在于,在天上,要负责下雨刮风,保持风调雨顺;在地上,龙就负责“神杀”这个活儿。具体来说就是,双头龙的一头吃了那人,那人进了龙的肚子,死了,但也就因此和神龙融为一体。然后,从另一头被龙吐出来,那人就复活了,不但复活了,还成了神。

实际上,“神”这个字右边的“申”,字形就是在表达双头龙及其吞吐过程。

被神兽吞吐而成神这种信仰,在世界很多地方都存在。古希腊神话和圣经中,都有类似的情节。想来,也都是要解决类似“神杀”的操作问题。

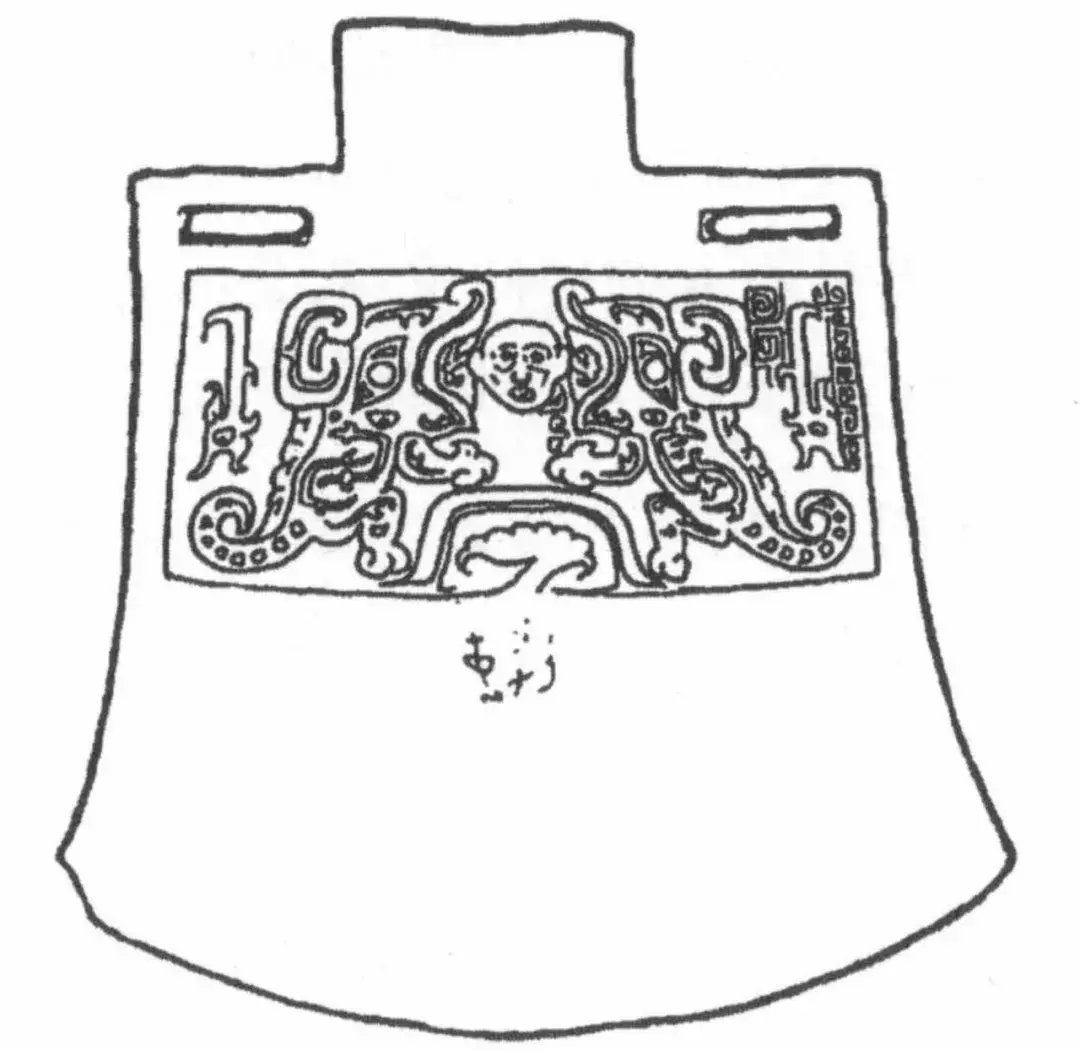

这种“神杀”观念,也是商朝人用大量活人献祭的原因。道理是一样的。人老病而死,对复活和永生,反而不利。死在战场上,或者被献祭而死,才能升天。出土的殷商时期的青铜斧,上面的纹样就表明了青铜斧在“神杀”中的作用——用这种斧子把人砍头,等于是龙吞了那人,那人就此会进入永生——看,中间有一个人头。

后来,随着社会的发展,“神杀”的必要性不那么大了。首领老了,也可以。人们也就渐渐不再接受“神杀”这种残酷的仪式了。不仅如此,到了春秋战国时期,被龙吃而上天,演变成骑着龙上天。传说中的黄帝就是骑着龙上天的,还有一大帮人自愿跟随。其实,这事的“真相”很可能是首领去世加上残酷的活人殉葬。

虽然“神杀”渐渐被人放弃,乃至遗忘,商朝那种大规模的活人祭祀、殉葬,到了周朝也基本没有了,但这事却在中国古人心中留下了难以磨灭的集体记忆。这个记忆后来就变化成对饕餮的凶残印象,认为饕餮是可怕的、吃人的猛兽。也就是说,到后来,饕餮确实在人们心目中成为猛兽,但饕餮的起源,并非如此。

对青铜器来说就是,越早期的青铜器,饕餮的“双龙”感越明显,到了后期,则“猛兽”感越明显。你到博物馆看青铜器,可得仔细看看那些实物,亲眼目睹其中的演变过程——现在,你已经是这方面的初级专家了。

“双龙”这种纹样,反映出中国古人关于龙的重要观念,那就是龙在地上掌管着人的生死,更准确地说,是掌管着人死以后“成神”的渠道。经过龙的一吞一吐,死者才能升天成神。

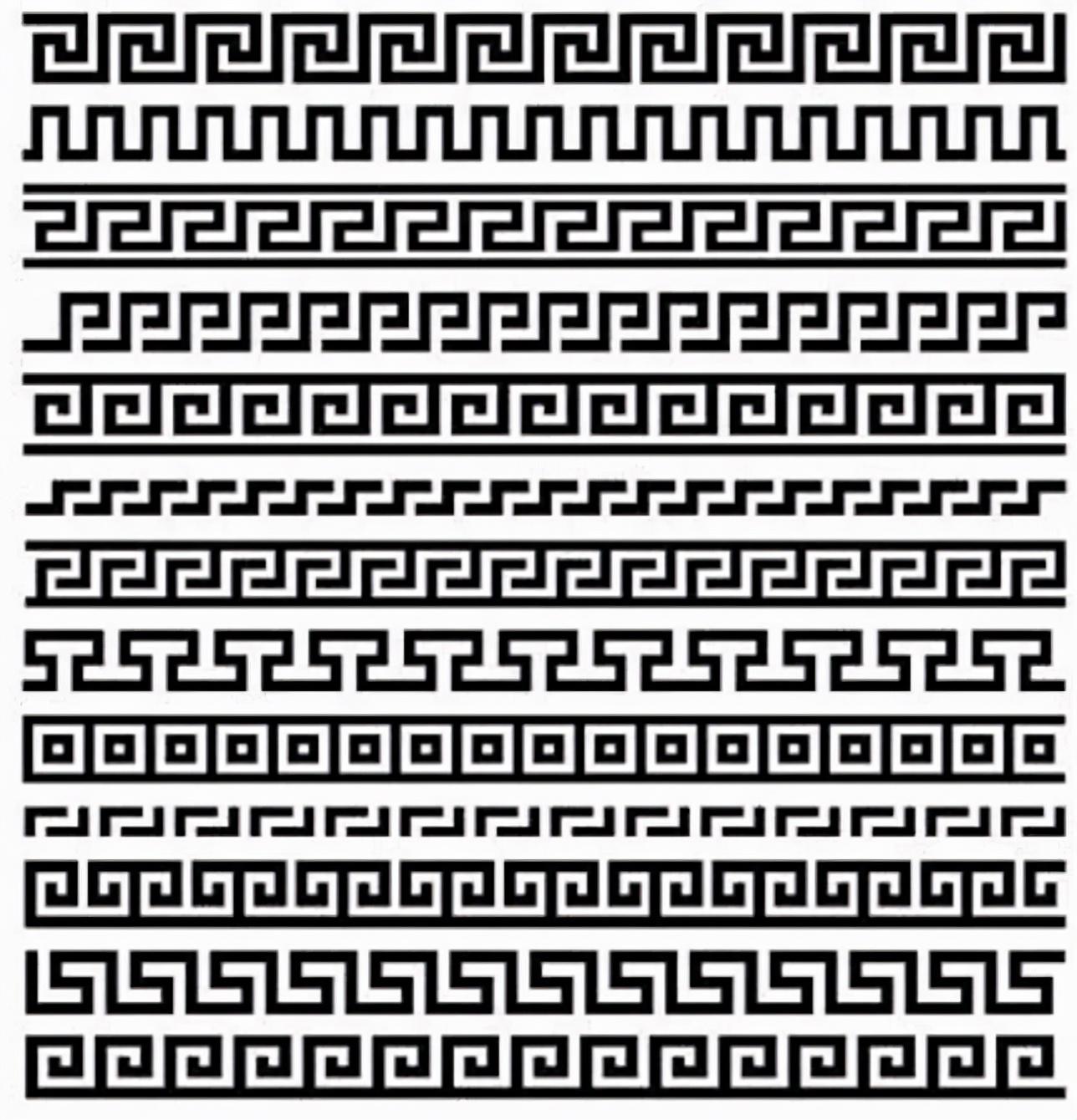

后来,双龙纹样又经过种种变迁和演化,现在已经成为中国的传统纹样——当然已经高度抽象了,完全看不出双龙的起源,但基本形状很明显。在一些中国风格明显的古建筑、家具上,经常可以看到类似的纹样。

不知道龙的昆虫起源和“双龙”母题,你看这些中国风图案,以为就是简单的几何线条。其实,这些线条和图案,经历了漫长复杂的演化和变迁,确实是地道的中国传统。

还有一个有趣的结果,源远流长的“双龙”观念和纹样,给中国文化留下一个深深的印记,那就是对“双”的热爱。对联、条幅、瓷器、甚至手里把玩的核桃,都以双为美,以双为贵。成双配对,成为中国文化的独特的审美取向。谁能想到,这个审美偏好,其实源于小小的昆虫,并且,和龙有关。

考古学真是一门非常有魅力的学科。探寻古人的精神世界,发现成千上万年前的古人和我们精神上的前后相承和一脉相传。这种体验,非常动人。

以上介绍,见于郭静云《天神与天地之道:巫覡信仰与传统思想渊源》(上海古籍出版社2016年)第一章到第五章,若欲进一步了解,请阅读原书。

郑岩:一幅百年中国考古学的全景画

“长城,似乎像是一条遨游星空过久因而忽然感到疲倦的巨龙,本想落在大地上暂时卧息,把头伸向浩渺的渤海,以饱饮清凉的海水,驱散旅途的辛劳。不料它太累了,竟然沉睡不起。修长的躯体从中国的东北蜿蜒伸展向西北,绵亘万里,静静地凝固在山峦荒漠之间。”我要新鲜事2023-05-31 20:56:530001彩陶之乡:甘肃彩陶之瑰丽神奇的精神世界

我要新鲜事2023-05-31 21:21:540000新发现 | 重庆合川张家院子遗址考古收获——嘉陵江下游首次发现春秋时期巴文化遗存

张家院子遗址位于重庆市合川区钱塘镇湖塘村二社,地处嘉陵江下游左岸一级台地上,西北隔小溪沟与牛黄坝遗址相望,东南邻河坝院子遗址,西南临嘉陵江,分布面积1000平方米。张家院子遗址周边地理环境张家院子遗址全景(上为东)我要新鲜事2023-05-06 17:02:580002从老外手里抢下古画,想当传家宝却被儿子无偿捐赠,如今估价过亿

我要新鲜事2023-07-28 20:27:320000《考古学理论、方法与实践》课程咨询意见

一、研讨课研讨课是指在教师的指导下,选择相应的专题师生进行互动研讨,通常采取的方式是学生进行简短汇报,随后师生根据学生的汇报对相关问题进行针对性地讨论,这种上课方式广泛存在于我国研究生教学实践之中。我要新鲜事2023-05-31 22:12:590000