讲座:陈胜前:石器视角下的中国旧新石器时代过渡

讲座伊始,陈胜前教授介绍了本次讲座的提纲,主要分为相关理论方法介绍、北方地区细石叶技术与锛状器分析、南方地区锐棱砸击技术分析和总结四个部分。紧接着,陈教授介绍了旧新石器时代过渡的背景来引入本次讲座的主题。陈教授认为中国旧新石器时代过渡期开始于距今1.5万年左右,这一时期处于末次盛冰期之后,全球升温,更新世即将结束,相对温暖、稳定的全新世开始。到了距今1万年前后,农业开始起源,狩猎采集时代逐渐结束。陈教授强调所有的文明起源都是立足于农业之上,而农业起源的相关探索需要从旧石器时代晚期的狩猎采集活动开始。

在研究的理论方法方面,陈教授首先提到旧新石器时代过渡的研究策略,提出可以从人体骨骼、器物组合(包含石器)、遗址结构以及动植物遗存四个方面的材料进行探索。其中人体骨骼应该是研究最直接的材料,通过同位素分析法以及骨骼的密度和形态分析等方法可以反映人类生活史。陈教授选择了自己熟悉的石器分析角度进行研究。

在介绍旧新石器时代过渡遗址的特征时,陈教授提出在判断遗址是否相对定居时,遗存的种类要比数量更重要,遗存的多样性更能说明当时人类停留时间的长短。

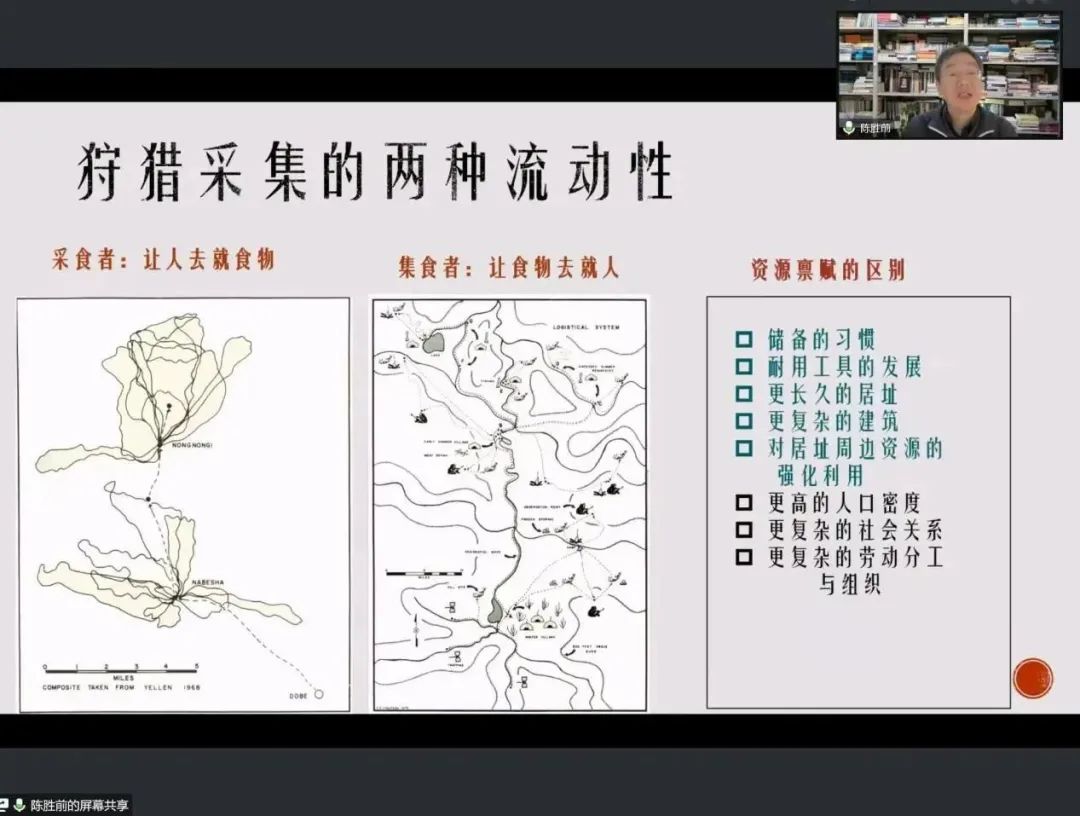

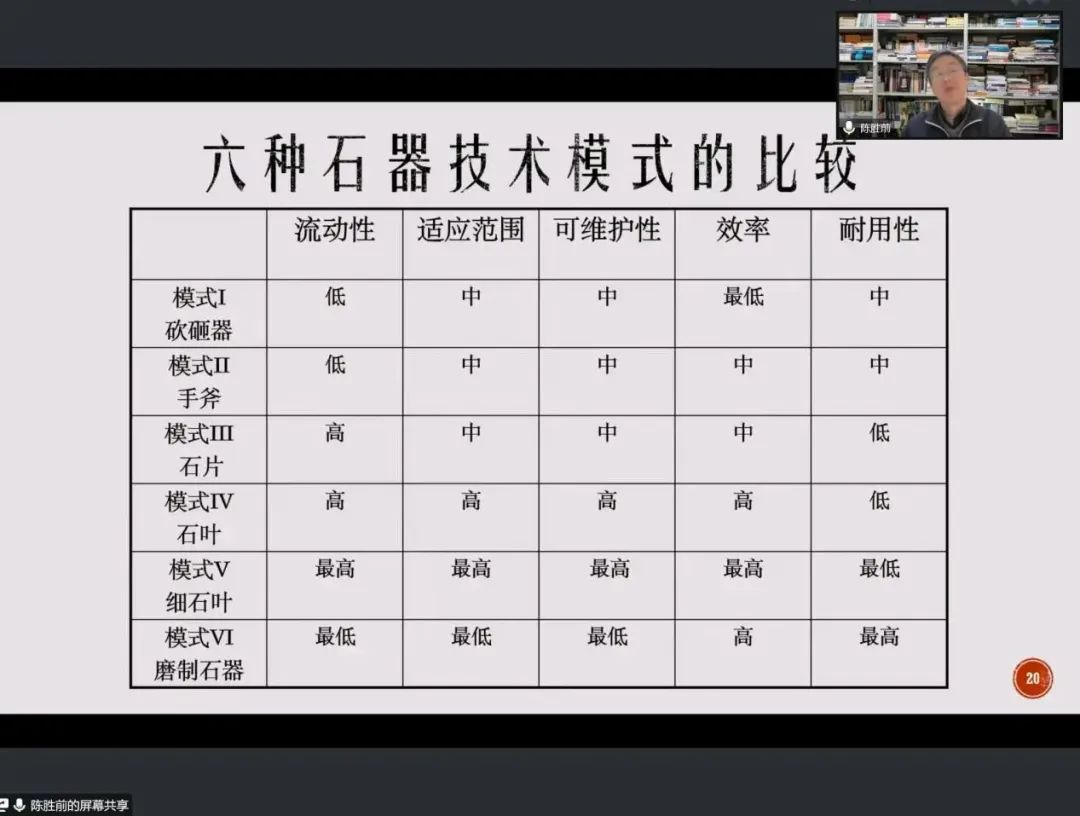

针对石器的研究方法即如何让石器说话的问题,陈教授分别从微观方法与宏观方法进行介绍。微观的研究方法主要包括四个步骤,首先是在器物层面进行分析,初步确定器物功能的范围;然后是进行类比推理,验证不同功能的可能性;第三步是背景联系分析,拓展器物的关联;最后透物见人,理解古代社会。宏观的研究方法主要是石器解释的相关理论(或称文化生态学的视角)以及文化进化的视角。石器解释理论诸如根据石器的标准化或耐用性来判断人员的流动性,石器反映人的预备性或权宜性,以及适应广度等。石器解释理论的来源最核心的是对狩猎采集者的理解,其中流动性是理解狩猎采集者最重要的变量,并进一步解释了狩猎采集者的两种策略——采食者与集食者,而正是因为采取了这两种不同的策略,就导致了不同的群体具有不同的资源禀赋。

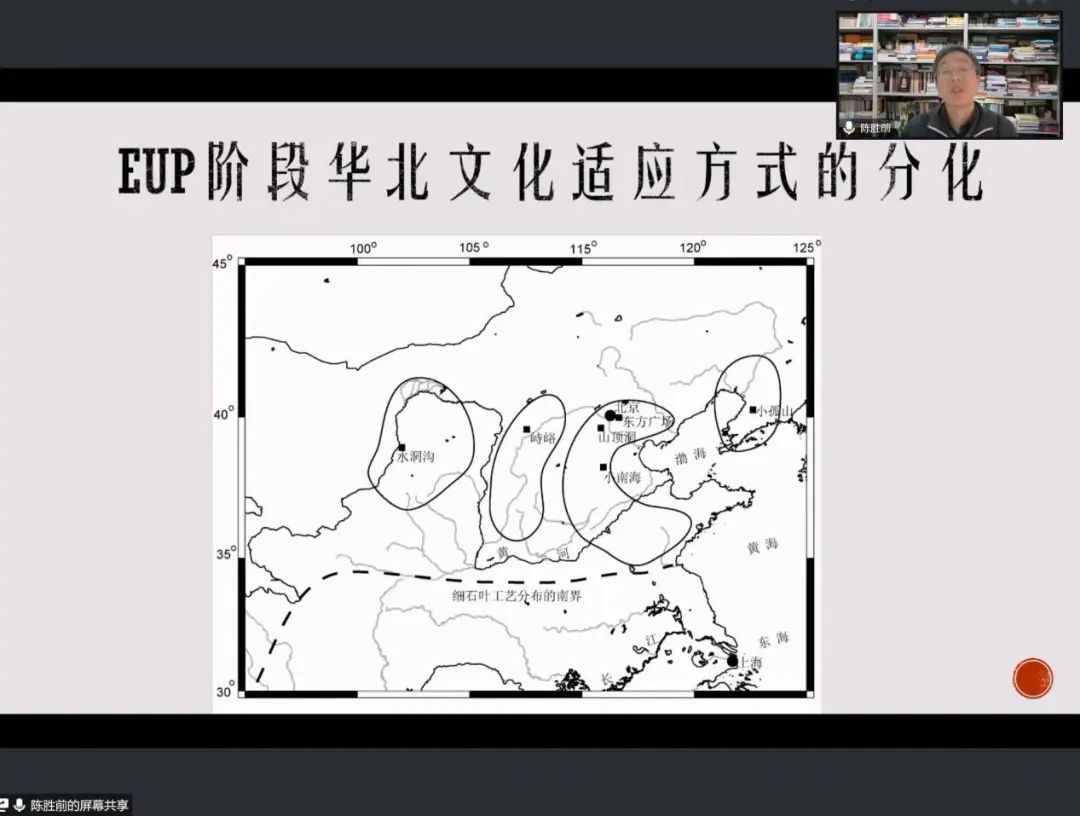

在介绍旧新石器时代过渡的历程时,陈老师提出了“相变”的相关概念,认为“相变”一词能够将重大的“革命”与平稳的“过渡”很好地结合起来,而不是只强调革命的质变或过渡的量变。而这种“相变”从旧石器时代晚期早段就已经开始了,其具体体现在资源禀赋的积累上,如人口、技术、储备、社会边界与竞争等方面;到了旧石器时代晚期晚段则发生了突变;在旧新石器时代过渡中又出现一次重大分化,即出现了农业起源与非农业适应变迁两种文化适应方式。陈老师指出在旧石器时代晚期早段华北地区至少有四种适应模式,东部地区的小孤山发现有渔猎行为,华北中心地区则采用狩猎采集的混合模式,黄土高原的峙峪遗址则是更多依靠狩猎,而到了更向西的水洞沟遗址,狩猎则更为重要。并指出在华北中心地区更容易发展农业。

紧接着,陈教授通过提出一个问题来引入第二部分。即北方地区的旧石器时代晚期晚段出现的细石叶技术与稍晚出现的锛状器在部分地区并存,两种技术存在明显矛盾,它们是怎样的关系?陈教授指出细石叶工艺一种有利于狩猎采集者高度流动的石器技术,而锛状器则多为本地原料且尺寸较大,可认为是半定居(或称流动性下降)生活的象征。因此理清两者之间的关系有利于帮助我们理解旧新石器时代过渡的相关问题。

在这一部分,为了使大家更好地理解为何细石叶技术是高流动性的代表,陈教授详细地为我们介绍了细石叶技术的形制、狩猎工具的制造原理和细石叶工艺产品的功能。并且提出由于当环境急剧改变时,已适应的资源斑块的密度下降,寻食者的流动性不得不提高,而我国华北地区由于处于环境交错地带,环境具有更强的不确定性,因此成为细石叶的起源地。

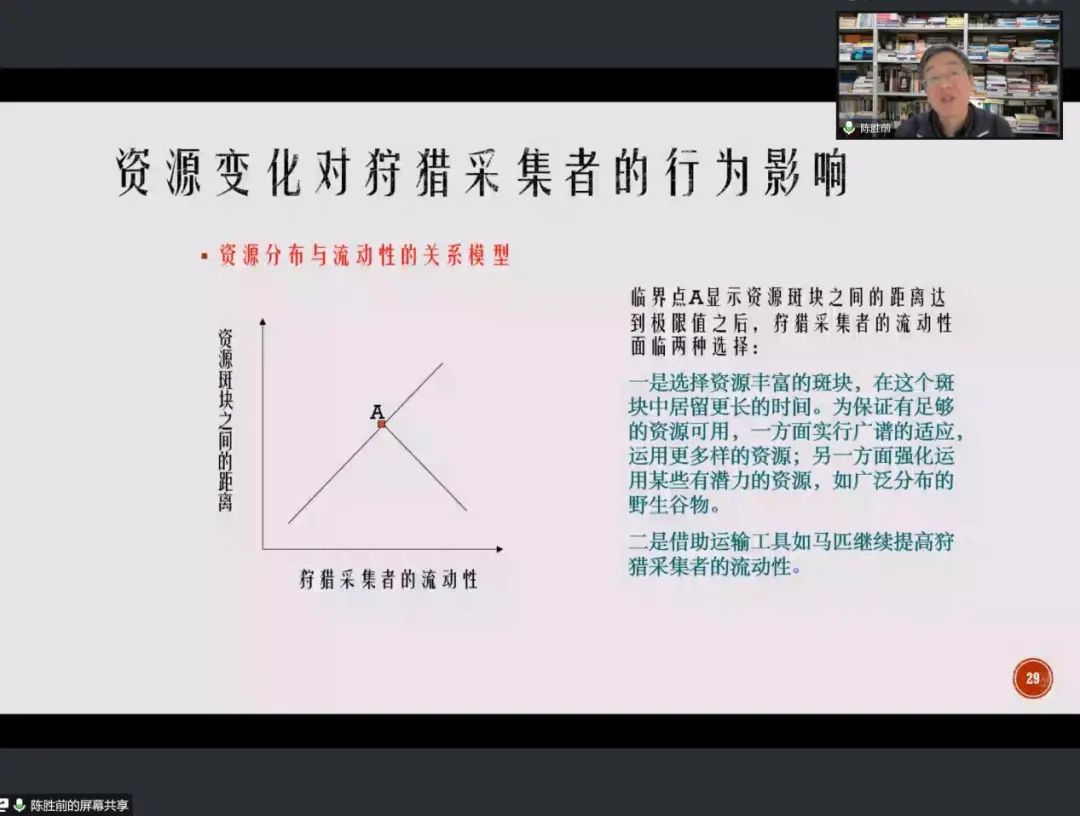

陈教授指出,资源变化对狩猎采集者的行为有着很大的影响,并为我们介绍了资源分布与流动性的关系模型,提出当流动性达到顶峰后,群体内不适合流动的成员将不得不留在中心营地,而流动性越高,留在中心营地的时间越长,对中心营地的要求也就随之增高,那么有一部分人就逐渐形成半定居生活,在这样的背景下,锛状器也就应运而生。同时,留在中心营地的人可以采取广谱与强化两种策略,两种策略的分化最终使旧石器时代逐渐走向终结。之后,陈教授又为我们介绍了北方草原地带新石器时代的文化适应,以裕民遗址、四麻沟遗址以及四台遗址为例讲解了如何判定遗址是否为季节性营地以及石器研究在实践中的应用。陈教授还指出应把石器技术放在文化生态与文化进化的背景关联中进行考虑。

陈教授在这一部分以关洲遗址为例向我们讲解了锐棱砸击技术的发现、分布、特点、制作、使用以及该技术背后所蕴含的深层文化适应意义。

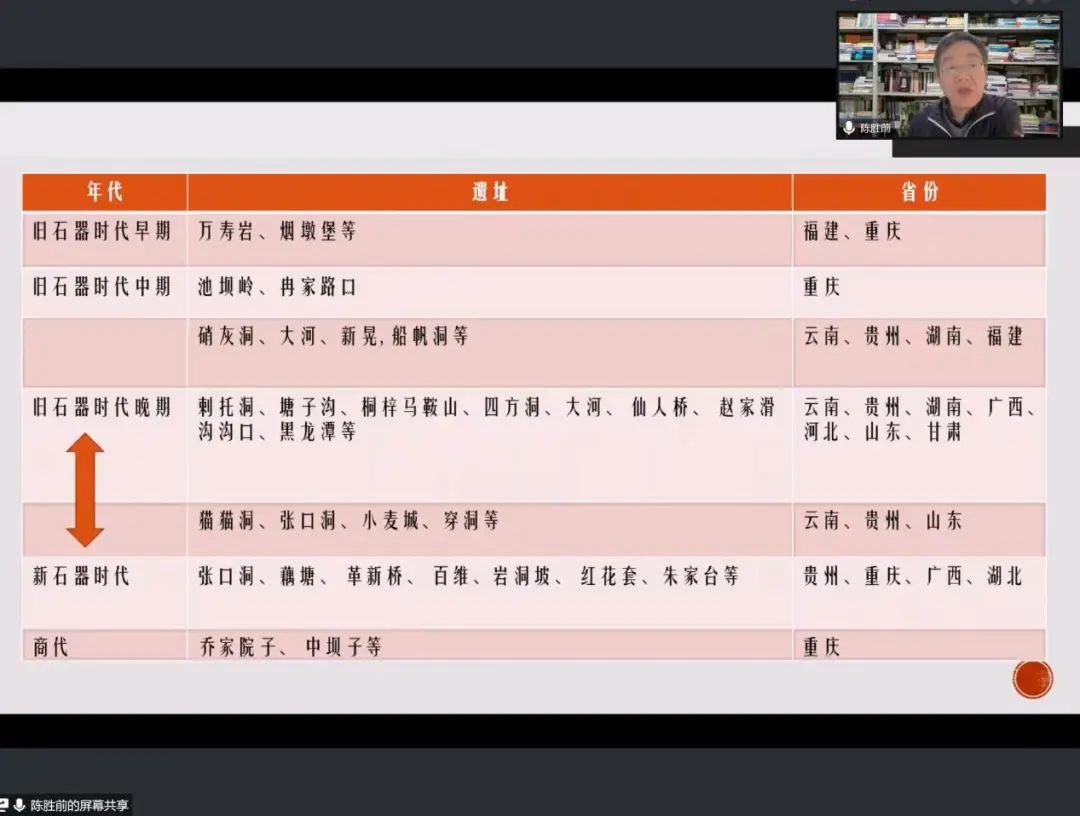

目前已知的含锐棱砸击技术的三十余处遗址主要分布在从峡江到西南地区及其东部边缘地带,也就是长江上中游的过渡地带,年代范围主要落在旧新石器时代过渡阶段,部分可以晚至新石器时代早期。

锐棱砸击技术最有特色的产品就是石片。从形态上观察,锐棱砸击石片有以下几点特征:1.宽大约于长;2.打击点呈线形凹缺;3.腹面平坦,半锥体不明显;4.靠近远端有弧形凹陷;5.背面为天然石皮,部分石片在近打击点的部位有小片疤;6.石片薄,边缘锋利。

根据石片特征以及发现的关键考古标本——石锤,陈教授通过模拟实验成功复原了锐棱砸击技术。与其他打制方法比较后发现这种技术极其简单,女性也可以轻易操作,同时根据周边环境、出土的鱼类遗骸以及相关模拟使用实验推测其所产生石片的主要功能是处理渔获。也因此引发了一个思考就是为何会出现锐棱砸击技术?陈教授认为,这种技术的产生原因主要有三点:一是渔猎经济得到了强化;二是为了适应所在的区域;三是非农业的另一种选择。

四、总结

最后,陈教授概括了中国旧新石器时代过渡期的三点变化,分别为流动性的变化(社群内部流动性的分化)、社会劳动分工的变化(性别分工的变化)以及资源利用的变化(广谱与强化)。

同时,陈教授提出了他在进行研究时所获得的三点启示,一是将石器研究作为独立的维度,石器有保存好的特点,它可以提供一个诸如CT扫描一样的断面,让大家容易看到历时变化,如此再加上陶器、动植物等材料进行对比,从而形成一种纵横交错的网络,由此来看旧新过渡则会更加清晰;二是考古学透物见人的理论依赖,考古研究需要充分的理论知识支撑;三是人类社会演变的背景关联,考古研究不仅是要重建真实的“过去”,更要看到“过去”在人类历史长河中的意义。

清官时候裹草席下葬 后世挖出十亿珍宝(王士奇墓)

墓中的珍宝是明神宗上次给王士奇。在1956年的春天,浙江临海的一户村民在修建猪圈的时候,无意中发现了一块石板,石板的下面似乎潜藏着一座古墓,隐隐约约能够看到里面有许多金银珠宝。村民们见状赶紧的联系了村干部,之后村干部又联系了当地的文物局,很快就有专家带队赶到了现场勘测。经过了清点,墓中共出土107件文物,其中有22件被评为国家一级文物,价值甚至已经超过了10亿。仕途通畅我要新鲜事2023-02-26 03:42:080000中国人迷信风水,“天子气”是啥气?史上最早风水事件竟在这发生

原题:中国古代最早的风水事件本文作者倪方六中国人相信风水,这是不容置疑的,但中国人从何时相信风水的,这就有疑问了。这篇文章就来聊聊史上最早的风水事件。“天子气”到底是什么气中国古人迷信风水,但风水到底是什么玩意,可能不少人都弄不清楚。我要新鲜事2023-05-27 15:37:330000打工者过年讨要工钱不成,包工头给介绍“好活”:盗墓,他真干了

一个打工者盗墓的故事本文作者倪方六年后,又得为工作和谋生作打算了。这篇“梧桐树下戏凤凰”头条号,来说一个打工者变成盗墓者的故事。故事没有多少剧情,但能说明问题——盗墓是邪路,不是打工挣钱的捷径,也不容易!这个打工者叫付国学,老家在山西省芮城县永乐镇。付国学是1971年生人,小学念完没再上初中在家务农,后来便是打工。我要新鲜事2023-05-26 09:30:410000南海一号沉船的原因是什么:风暴致重心偏移(南宋初期)

明代时期,著名的郑和七次下西洋,一度远航到西太平洋和印度洋,拜访了大约三十多个国家,也使得海上丝绸之路名扬海外。不过其实早在商周时期,海上贸易就已经萌芽了,其中以南海航线为最,因此南海也有了许多的沉船,南海一号是最早发现的一个,那么南海一号沉船的原因是什么呢?我们一起去了解一下吧!南海一号沉船的原因是什么我要新鲜事2023-05-11 01:02:510001刘备的先祖有金缕玉衣,良渚有玉琮,玉覆面是什么?了解一下吧

#历史冷知识##考古#说到玉覆面,咱们先说说大家比较熟知的西汉中山靖王刘胜。因为这座夫妻合葬墓,出土我国第一件金缕玉衣。刘胜(前165年-前113年),汉高帝刘邦第四子,汉景帝刘启之子,汉武帝刘彻异母兄。也就是说,中山靖王刘胜是汉高祖刘邦的第四代孙。西汉中山国第一代王。我要新鲜事2023-05-25 10:33:270002