讲座:魏正中:回溯与思考——早期照片记录下的龟兹石窟寺院

本文为“纪念宿白先生诞辰一百周年——石窟寺考古系列讲座”的第四讲,《回溯与思考——早期照片记录下的龟兹石窟寺院》的纪要,主讲人为北京大学考古文博学院魏正中教授,由北京大学考古文博学院韦正教授主持。

图1:讲座现场

图1:讲座现场

1979年,宿白先生考察克孜尔石窟,随后委托晁华山教授去往德国搜集新疆石窟的早期调查资料。魏正中教授认为,利用老照片研究新疆石窟的思路从宿先生开始,因此,我们现在的工作也是在先生的研究基础上开展。本次讲座主要利用老照片展现龟兹石窟寺院遗址已消逝的历史痕迹,从而更加深入、全面地了解石窟寺院。

一、大型洞窟坍塌后新开龛

由于各种自然和人为原因,大部分的龟兹石窟寺院改变了原有面貌,而老照片为我们提供了这些已经缺失的信息。如库木吐喇第25-33窟现被填土掩埋,老照片记录下了这一窟群的完整立面;早期照片中的第27-30窟前有建筑遗迹,说明在前室崩毁后,僧众又修造建筑在此生活;根据第10、11窟的老照片,两窟共用一条阶道,再结合洞窟的平面类型,可以判断二者的关系为组合窟;第12、13、14窟,老照片中第12窟与第13、14窟窟口的高度不同,且第13、14窟前有建筑遗迹,根据一中心柱窟、一方形窟为一组合窟的类型学规律,判断第13、14窟为一组合窟。在库木吐喇、森木赛姆、克孜尔等龟兹石窟中,当洞窟前部岩体坍塌后,存在较多在窟外继续开凿小龛的现象,反映了洞窟的重修和改造。

如今,许多这样的小龛已不可见,我们可以从老照片中了解到这些现象,以此更好地分析遗址发展历程。虽然老照片中的信息十分重要,但魏正中教授仍然强调,应该将老照片与现场调查相结合。

图2:库木吐喇第12、13、14窟老照片

图2:库木吐喇第12、13、14窟老照片

二、崖面下方的石窟

老照片记录库木吐喇石窟群崖面地处并无洞窟。相反,克孜尔石窟外崖面坍塌形成厚厚的堆积层。如第27、34、38、43、138等窟均可在老照片中看见窟前的岩体堆积。很多照片中,都可以发现窟前堆积中遮覆的洞窟,可知现状底层洞窟之下还有不少洞窟,且有洞窟上下的通道等遗迹。自德国探险队至今,仅清理发掘其中部分洞窟,仍有洞窟埋于地下,有待进一步的考古发掘。

三、其它现象

此外,老照片还展现了众多已消失的洞窟内部场景。如:

克孜尔第37窟的老照片明确了其内部阶梯的位置及结构;

放大第12、13窟的老照片可以看到德国人切割下的壁画,壁画现藏大都会博物馆,并将其位置描述为第13窟主室前壁门道右端壁上部,但是从老照片来看,德国人在克孜尔工作时,前壁就已坍塌,说明壁画的准确位置仍有待考证;

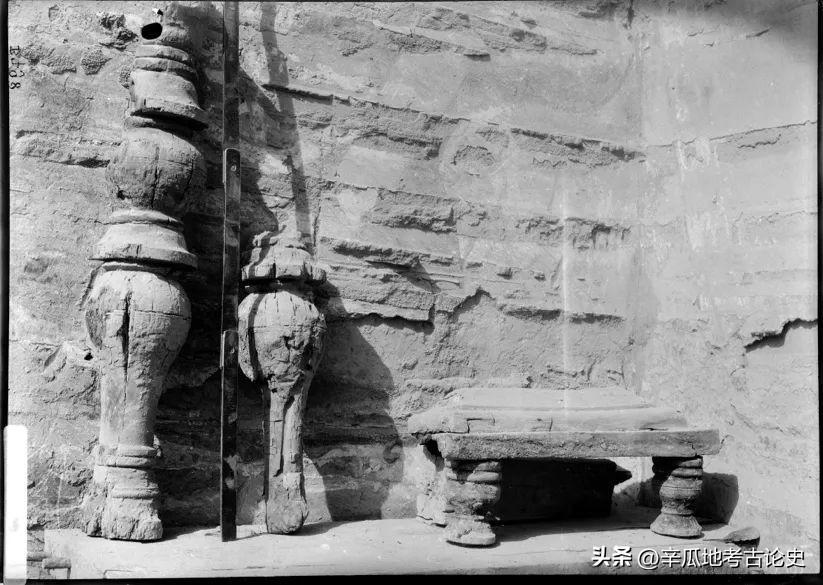

德国人在考察第76窟时,窟前保留有古代的木制品,包括木桌、箱子、门框等,正是该窟前室的老照片将这些遗物记录下来。

尽管老照片提供的内容丰富,但是同样存在问题,不可尽信,如部分照片可能在冲洗过程中导致图片镜像翻转,对于理解室内空间和陈设造成误导。魏正中教授认为,根据前人的文字描述及草纸,并结合现状调查,是解决这一问题的最佳方法。

图3:克孜尔第12、13窟老照片

图3:克孜尔第12、13窟老照片

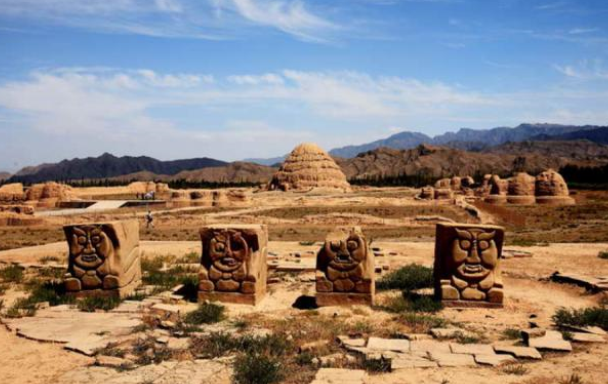

图4:克孜尔第76窟前室的木家具

图4:克孜尔第76窟前室的木家具

最后,魏正中教授总结到,龟兹洞窟的早期影像资料具有重要价值,现状尚未得到重视与利用,特别是有些照片记录了寺院现已无存的遗迹现象,这对于今日的研究与保护工作是不可替代的一手资料。将这些宝贵影像资料与寺院遗迹结合考察,或许会有助于进一步理解石窟寺院。

新发现 | 镐京遗址发现西周大型建筑基址、道路、陶排水管道、祭祀坑等重要遗迹

镐京遗址是西周都城所在地,位于陕西省西安市西咸新区沣东新城斗门街道办辖区内,东距西安市主城区约20公里。遗址分布在沣河东岸的白家庄、花园村、官庄村、普渡村、上(下)泉村、落水村等村落,现存总面积约9.2平方公里。我要新鲜事2023-05-07 09:55:460002内蒙古一个千年墓穴 合葬的男女居然是被活埋(男女合葬)

男女合葬并不一定代表忠贞爱情。在古代有着这么一个说法,就是一对相爱的夫妻在死亡之后就会男女合葬,这也是代表着他们忠贞的爱情,可是等到现代考古学家逐渐的研究之后发现男女合照有的时候并不是和大家想象的那么浪漫,反而有可能是一段血泪史,他们其中一个说不定是被别人迫害。内蒙古的古墓我要新鲜事2023-05-11 08:46:520000洛阳古今盗墓:明朝盗墓者有利器有绝技,鼻子能嗅出地下有无金宝

洛阳过去的盗墓本文作者倪方六古今被盗墓者光顾最多的地方是哪?毫无疑问,是河南洛阳邙山。其实,不只邙山,整个洛阳城周边,过去盗墓活动都相当活跃。洛阳地下墓葬太多,太丰富了。当年一眼望去,山上到处都是坟头,大大小小,密密麻麻。从地下几十米到地下几米,不同土层有不同时期的墓葬,越往前,墓葬埋得越深。这么多坟墓,随葬品当有多少!盗墓者自然不会放过。邙山最早一次盗墓风潮,发生在东汉末年。我要新鲜事2023-05-26 13:50:100000美国拍卖会上一个人藏品拍出一亿多,中国青铜器为啥这么值钱?

中国青铜器为什么那么值钱?本文作者倪方六因为虎蓥的拍卖,引发了大家对中国青铜器的关注。“青铜器”这个叫法,是后人叫出来的,铸造之初并非青绿色,只是经过长时间腐蚀,才生成一层青绿青锈,才成了“青铜”。在现代文物藏品中,青铜器一直被作为“重器”收藏。(莲鹤方壶,台北故宫、河南博物院各藏一件)我要新鲜事2023-05-27 03:45:400000上古史研究需要脱胎换骨

【说明】该文为网友在今日头条评论区的留言,今征得其同意,特此转发。其对当下中国上古史研究的失望溢于言表,言之切切,吾辈当反思。我要新鲜事2023-05-26 07:20:420000