明定陵开棺50年,该不该挖仍是最大争议 周恩来批准了郭若沫等6人发掘上书,再要挖他否决了,只说一句话

明定陵考古纪事

本文作者 倪方六

今年(2017年),距明定陵主人棺椁开启时间,正好是50年。50年来,关于这座帝王陵考古的是是非非一直没有停止。其中最大的争议是,明定陵到底该不该挖。

(1957年明神宗棺材打开后,朱翊钧早已腐烂,骸骨暴露)

明定陵的主人叫朱翊钧,明穆宗朱载垕的第三子,民间都称他“万历皇帝”,系明朝第13位皇帝。1572年,10岁时开始当皇帝,到1620年病死,在位长达48年。

“万历”是其年号,庙号“神宗”,谥号“范天合道哲肃敦简光文章武安仁止孝显皇帝”。先后有孝端和孝靖两位皇后,定陵即为他与两位皇后的合葬墓。

发掘明定陵是中国有史以来,在正常社会背景下,官方主动发掘完好帝王陵的第一起,也是1949年以后共和国考古界惟一一次主动发掘帝王陵。虽然之前有发掘南唐二座皇帝陵墓的记录,但那是被盗墓者光顾后不得不挖,而且之前也不知道是南唐二陵。

到底是怎么想起挖这陵墓的?内幕令人感慨!原来,竟是为发掘明十三陵首陵长陵、即明成祖朱棣陵墓而进行的一次试掘,提议者主要是郭沫若、吴晗等。

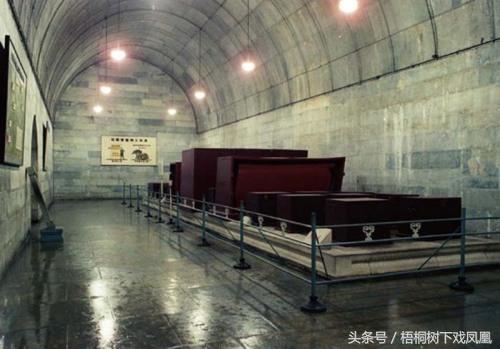

(明定陵地宫后殿打开当初情景,帝后棺椁摆放整齐)

据公开资料,结合一些亲历的回忆,大概情况是这样的——

1955年10月15日,时中国科学院院长郭沫若、文化部部长沈雁冰、北京市副市长吴晗、《人民日报》社社长邓拓、中国科学院历史研究所第三所所长范文澜、全国人民代表大会常务委员会副秘书长张苏等6人曾联名上书国务院总理周恩来,建议发掘明长陵。

联名上书认为,十三陵中,“长陵规模最大,地面建筑也最为完整。……埋藏在地下的宫殿,今天如能使其重见天日,开放为地下博物馆,安装电灯,供人参观,不但可以丰富历史智识,也将使这个古代帝王陵墓成为具有世界意义的名胜。”

(现在游客看到明定陵地宫内棺椁是仿做的,原棺椁已被扔了)

在联名上书中,明确说明“长陵没有被盗掘的记录”。而且还分析,一定会有收获:“如果明成祖的骨殖及殉葬物全部都被保存,对明初史事的研究将有极大贡献;既使曾被盗掘,剩下的文物也一定不少,金山的明墓就是证据;甚至殉葬物全部被盗,宫殿必然如故,整理一下,也是研究过去帝王墓葬的最完整史料。”

为了让国家领导人能下决心同意发掘,联名上书还对发掘后文物的处理方式及可能发生的情况作了预判:“墓内的历史文物,开发后照原来陈列式样,就地保存,成为“长陵博物馆”。部分容易变质的文物,可用科学方法保护,或者移交国家博物馆,而以仿制品放置原处。……清陵是模仿明陵修建的,清陵的地下结构图现在还保存在营造学社的刊物中,作为根据,进行慎重发掘,估计不会有太大困难。”

联名上书转到国务院半个月后,周恩来总理于1955年11月3日作出如下的批示——

“原则同意,责成北京市人民委员会协同科学院文化部指定专人议定开发计划送批。”

上书同时转到了分管总理——陈毅副总理处。陈毅的批示与周恩来总理是一个意思:“科学院主持,文化部、北京市参加为好。”

很快,成了成立了“长陵发掘委员会”。委员会委员由7人组成——

时全国人大常委会副秘书长余心清

时中国科学院哲学社会科学部学部委员会常务委员尹达

时中国科学院考古研究所副所长夏鼐

时中央文化部文物局局长王冶秋

时北京市文化局局长张季纯

北京市园林局局长刘仲华

北京市副市长吴晗

(明定陵地宫)

发掘委员会下设“发掘工作队”——

队长:赵其昌

副队长:白万玉

队员:于树功、刘精义、冼自强、曹国鉴、庞中威、李树兴、王杰。

1956年3月28日,吴晗代表中国科学院院长郭沫若召集有关部门会议,讨论了长陵的发掘问题。遵照该次会议精神,北京市文化局文物调查研究组于3月30日派出干部3人前去陵区调查。

但调查的情况并不乐观,出于慎重考虑,提出了先行发掘献陵的意见,据胡汉生先生撰文,当时的理由是:本次开发,以长陵为目标。从时间上看,献陵的营建年月距长陵最近,因此,陵墓内部的建筑结构当变化较小,如发掘献陵,可为长陵的发掘提供正确的材料。且仁宗统治年限短,陵墓不大,便于发掘。

再是,献陵明楼、方城、围墙保存比较完整,发掘后,修复开放,所费不大。

(明长陵明楼)

这次调查建议中,并没有选定陵为试掘对象。传言定陵已露出墓道,当时有人提出试掘定陵的建议。但经查后发现,定陵不适合试掘。虽然定陵宝城西南隅露有券门,但不像墓道,很可能是运土的券门。

从发掘体量上考虑,神宗在位48年,统治时间最久,因之陵墓规模很大,不适于试掘。而且,定陵距长陵较远,又隔一条河,夏季山洪暴发,所以试掘定陵不如献陵方便。

4月13日,吴晗邀集有关人员对文物调查研究组的意见进行了研究,决定由考古研究所夏鼐副所长、文化部文物局文物处陈滋德处长、市文化局文物组朱欣陶主任组成三人小组去陵区现场复勘,决定试掘对象。

(明献陵)

4月14日,三人小组对献、定、庆三陵进行了调查,夏、陈二人基于调查情况提出:定陵封土围墙有现成缺口,可进行试掘,如不能顺利进行时再试掘献陵。

就这样,经过反复勘察研究,决定在长陵发掘之前,先对定陵进行试掘——朱翊钧如果地下灵,不知道作为感想了!

现在,50年过来了,对明定的发掘的是与非,基本有个说法。这是当时郭沬若、吴晗等一批史学专家“冲动性”想法,圈内认为这是“一次无法挽回错误”,是主动破坏文化遗产行为。在由于保存手段落后,大量无价之宝无法得到保存,加上特定的年代,大量重要文物被破坏,诸多神秘的文化信号和文化现象没有被记录,成了一个永远的遗憾。

在意识到发掘明定陵的错误之后,周恩来很后悔,国家此后再没有批准过发掘帝王陵,郭沫若发掘长陵的计划也流产了——朱棣逃过了一劫。

再后,郭沫若又上书,提出了发掘唐高宗李治与皇后武则天乾陵的建议,直接被周恩来否决了,他说了这么一句话:“我们不能把好事做完,此事可以留作后人来完成。”并写到了发掘计划书上,子孙当不会忘记这句话。

(吴晗像)

还有一个插曲,当时有人与发掘的具体负责人、也是最积极的专家之一、时北京副市长吴晗开了句玩笑,挖帝王陵会遭报应的,吴晗不信邪。说了这话10年后,吴晗在文革中自杀了,家破人亡。

冰封几万年的猛犸象 毛发都保存完好(远古考古)

远古时期的猛犸象因为特殊原因而保存了下来。2009年,北京自然博物馆展出了来自俄罗斯考古队发现的两头一万多年前的有血有肉的猛犸象尸体,他的出现立即引起了巨大的轰动,很多市民闻讯赶来参观这位来自史前文明时期的客人。大家也都在好奇,这头猛犸象究竟是如何历经万年尸体还保存的如此完好。发现猛犸象我要新鲜事2023-11-20 19:26:100000夏商青铜作坊:考古发现改写认知,难怪会有“活人祭剑”传说

春秋铸剑名师干将,曾为楚王铸造“龙渊、泰阿、工布”三把宝剑,名噪一时。吴王阖闾听闻之后,也请他铸造绝世宝剑。我要新鲜事2023-06-11 20:31:520001为何三国大墓多疑冢?非反盗墓刻意隐藏,三国史留谜团(考古图)

原题:谁让曹操刘备孙权们死后不得安宁本文作者倪方六自2008年底河南安阳西高穴汉魏墓(假曹操墓)考古之后,三国名人墓就引起了广泛了民间关注。曹操墓地、刘备墓地、孙权墓地在学术界和民间都引起了很大的争议,三国疑冢多。为什么会有这种现象?图:魏主·曹丕图:蜀主·刘备图:吴主·孙权这里面有很深的时代原因和民俗背景,当然还有史料记载上的缺憾。我要新鲜事2023-05-27 17:56:540001