郭静云:夏商周——从神话到史实

2016年7月4日下午2:00-6:00,整整4个小时的时间,郭静云教授为中山大学历史、考古与文明研究生暑期学校的学员们做了主题为“夏商周:从神话到史实”的报告,讲述了其著作《夏商周:从神话到史实》的主要内容。

在进入主题之前,老师先是谈到了什么是“历史”,并提到人、时、地对于历史的重要性,认为“人”才是历史研究的主体,时间的流动会使事物产生变化,地点的不同会影响物种生长的差异。而人也是生物,也受到自然环境的影响。如《尚书》载:“时乃天道。”意味日出日落、二分二至的自然现象,其中时间的因素来自于天。《中庸》载:“上律天时,下袭水土。”《礼记》载:“天生时,而地生财。”则说明地的因素来自具体的水土。要理解文献的意义,就要了解当时人的思想,并且一再研读。历史研究的目的则是在于过程、演化,最重要的是在于时间的脉络。

在历史研究的方法上,郭老师指出,在认识中国历史的发展时,特别强调中国文化传统有强烈的“旧瓶装新酒”的趋向。也提到文化是多元的,不能认为文献中的一元史观就是实际的历史,研究历史也不能拘于单一学科等。

而对于上古史研究方法的前景,第一是放弃大一统中国文化华夏文明等概念(这是自秦汉以后才有的情景),放弃从今看古,第二放弃一切预先设置的认识与概念,并提到“白纸法”、“自行不取名”、“如果只有一条材料,不宜诠释它”、“表里分合”、“既得其母又知其子;既知其子,复守其母,没身不殆”、“多种材料和学科方法的互补对照研究”的原则。

郭老师也提到考古资料作为一手史料的价值,以及近百年来的考古发展,开始为研究者提供了另一条研究途径的钥匙。对于传世文献,则说历史文献的记载有其目的,需要透过“地层学”一层层发掘,找出可靠的数据。

《夏商周:从神话到史实》一书的内容,就是基于以上历史研究的基本概念而成。郭老师首先提到此书最初的出发点,在于找寻商代的资料时,发现郑偃与殷墟有很大的不同,包括自然环境、表现的兵器、王墓、马车、大量的人牲与人种的多样性等方面,故以此延伸出《夏商周》一书。整本书涉及层面极广,主要是从考古资料为主,出土及传世文献为辅,证明殷周以前农耕文明的发展以长江为主轴,其中影响力最大的国家位于江河中原,且该区域文化是从长江中游传至北方,而非传统政治上认为中原地区传至南方的旧说。郭教授通过生动浅显的例子说明,以引起学生们的兴趣。如果长江中游的国家来理解为中国农耕文明的源头,这一文明的历史长久,并本地自行发明青铜冶炼的技术,而不是象此前有人主张的中国青铜技术是从西方学习来的。

如郭教授提到,住于森林的人们熟悉自身的环境,反而觉得平原毫无遮蔽而恐惧,居海者不会去草原,草原生活者也不会跑去海边捕鱼,这是不同的环境而有不同的生活策略,强调环境对人们的影响。因为中国环境多元,不能以单一文化去了解古代社会,如仰韶文化、龙山文化、二里头文化、二里冈文化的概念恐怕只是最近创造的“神话”,并不符合考古的实际状况。

说到在豫南、江汉、鄂西、湘赣地区出土了许多二里头时期遗址,文化类型和偃师二里头接近,同类遗物另见于成都、江淮和苏皖平原,甚至远达长江三角洲。难道这些都源自江河中原的北界?为理解此一考古现象,我们应该脱离以郑偃为中心的主观角度,从考古背景等多方面了解青铜早中期江河文明的历史情况和变迁过程。并以农作、器型、铸铜技术、古国结构、礼器流动等,分析青铜早期的来源。

从距今5500年以来,长江文明的社会分化、国家化过程很明确。长江流域的文明形成,相当于先楚,直至距今4500年以后先吴、先蜀、先越的国家文明也发展起源。至于楚文明,其脉络从新时器中期到战国秦汉,都可见一脉相承、无中断的关系。

因长江金属矿的位置在楚和吴之间,这导致楚、吴是发展最快最丰腴的文明。且在殷商之前,长江中游、汉水流域的楚文明,是空间最广、人口密度与国家化程度最高的文明,很多早期的神话似乎都源自楚地。以长江中游为中心区域的楚文明在距今5500年前时已认识到铜料,并建构了联合城邦古国,郭教授将之称为“云梦泽苏美尔”,其原因在于中国文明所传世神话的形成中,江汉地区联合城邦古国的文明作用,可能就犹如苏美尔在西亚历史中的作用,扮演着原始创作者的角色,早期国家的时代和政治结构也类似。一直以来,中国文明的历史被认定从距今4000年开始,亦有人认为中国文明进程略晚于古埃及和两河流域,但是,郭教授的研究将早期中国地区的文明化进程提前了一千多年,证明其与古埃及、两河流域基本上同步发生的。

按照考古所得,楚文明最早是从长江中游、洞庭平原、江汉平原逐步向北开拓黄汉平原,到达黄河南岸。这种过程在新石器晚期大暖期已开始,并基于稻作区向北拓荒事件。先楚人们北上时,培育出适应黄淮地区略寒冷、略干燥气候的稻作。距今5000年左右,江河之间的中原文化已达高度同化之状况。在此基础上有石家河青铜文化在广大区域发展起来。考古揭示,石家河文化(距今约4800-3800年)东到鄂东、大别山东侧,西到大巴山,南到江湘,北到黄河南岸。

接下来,考古揭示出盘龙城文化(距今约3800-3300年)是在空间范围和技术上全面继承石家河文化,并依然以长江中游为中心区域,二里头遗址乃是盘龙城文化的北方类型。换言之,考古、环境和地质的资料互补表达,中原文明并不可能发展自黄河南岸;长江中游地区,特别是汉水东游平原的文明,才是黄汉平原,即中原地区文明的发祥地。而当郭静云教授以众多资料得出二里头的“妈妈”是盘龙城,而“祖母”是石家河时,引起了底下学生一阵骚动。

此外,郭静云教授也提到从石家河文化出土的铅铜合金的小型器物与冶炼痕迹,说明其时已非新石器时代,而是青铜时代早期。

接着,郭教授谈到殷商文明的渊源,认为殷商王族应是史上最早南下、并占领中原的族群,同时,他们也建立了一个跨族群、跨国、跨文化,并以军立权的大国。此外,殷商王族乃是练马的族群,从亚洲草原一带将练马的技术带到中原。神话中所言“相土作乘马”,即指殷商王族与最早驾马技术的关系,他们以狩猎、战争、掠夺维生,殷墟建都之前,其族群已屡次从黑龙江稀林草原地带来到中原掠夺,但直至盘庚时代,因气候冷化和其他原因,他们方始占据中原,开始定居生活。洹北遗址,就是盘庚以烧劫而毁灭的本土城邦,之后盘庚又在其附近建设了新都。

在传世文献的部分,认为我们应该脱离神话的思维,从地下材料重新省思江河平原地区的文化起源,如郭教授提及大禹治水的时代,正逢长江中游石家河晚期的环境恶化,当时北冰洋的冰盖融化造成了一波气候冷化,同时黄河流域干燥化,而两湖地区水位升高,因此汉水的古国必须重修灌溉塘坝、城墙,甚至迁城到海拔高一点的地方。大禹治水的故事,正好描述了当时的情况与对应方法。而当时黄河上中游则是处于干冷的状态,这是我们从魏晋或民国的历史都知道的常见情况:在长江流域洪水时,黄河流域干燥缺水。

由于课程内容涉及许多问题,无法一一细说,但都使我们需要反思以往的旧观点,在郭教授精彩

的演说之后,也引起学生的热烈反响,例如讨论到传世文献可信度的问题,以及殷商气候的问题等,相信对参与暑期课程的学生,都有极大的收获。

(江俊伟供稿)

巴拉帕龙:最晚发现的蜥脚类恐龙(长18米/拥有巨脚)

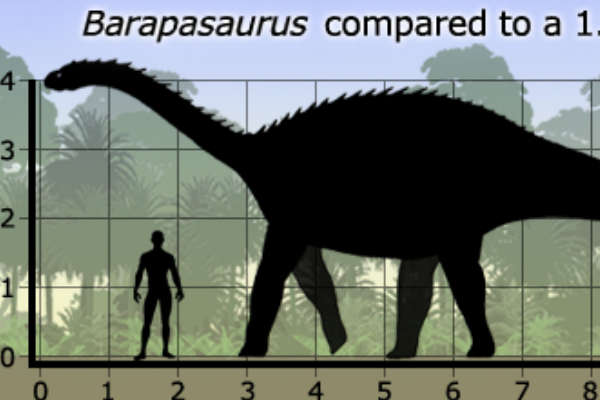

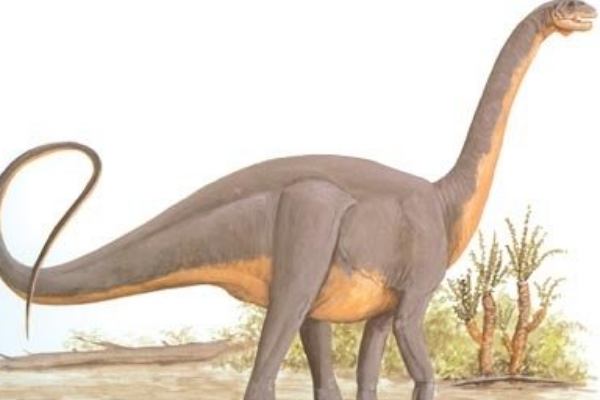

巴拉帕龙是一种蜥脚亚目下的沉重龙类恐龙,诞生于1.96亿-1.83亿年前的侏罗纪早期,体长普遍可以达到18米,属于超巨型恐龙的一种,有着极为庞大的腿骨,因此又被称为巨脚龙,也是目前蜥脚类恐龙中最原始的一种,拥有着实心脊椎,只有少量空心部分。巴拉帕龙的体型我要新鲜事2023-05-10 15:16:110000马拉圭龙:南美超巨型恐龙(长25米/能与蓝鲸相比)

马拉圭龙是一种蜥脚下目中的泰坦巨龙类恐龙,诞生于8900万年前的白垩纪末期,体长普遍可以达到25米,属于巨型植食性恐龙的一种。首批马拉圭龙化石是在南美洲的阿根廷发现的,相对比较完整,其中包含了尾椎、肋骨以及四肢骨骼等。马拉圭龙的体型我要新鲜事2023-05-09 19:58:370000一条巨蛇守护古墓?附近村民深信不疑,考古家冒险前往发现真相

《李白墓》中写道:“采石江边李白坟,绕田无限草连云。”人生在世,皆需面对死亡之宿命,死亡面前世人平等,无论天子或庶民,生命尽头,皆要入土为安,而逝者留给后人之瑰宝,埋藏与古墓中,墓室象征逝者之意志。我要新鲜事2023-05-27 20:08:250000穿越古今《古籍里的古曲》系列音乐会在国家图书馆开演

2022年9月,恰逢国家图书馆建馆113周年。9月3日晚,由中国煤矿文工团联合国家图书馆、中国艺术研究院,共同打造的《古籍里的古曲》系列音乐会在国图艺术中心?音乐厅正式开演。首场音乐会主题为《汇流澄鉴》。《汇流澄鉴》源自故宫文华殿后身的文渊阁匾额,其把中国文化比作水流,寓意《四库全书》收纳概括了中华五千年文明精华。我要新鲜事2023-05-06 19:50:360000古今盗皇陵“克星说”从何而来?史上最牛“盗墓部队”底细揭秘

原题:孙殿英盗清东陵大案(三)本文作者倪方六孙殿英到清东陵到底是什么原因,人云亦云,莫衷一是。但有这么一个说法颇有意思,就是孙殿英是“克星”——专克满清。图:彗星在祖陵上出现,古人往往视为凶兆(合成图)我要新鲜事2023-05-27 15:24:320001