考古中发现的这些食物真馋人,最绝的连古人烤肉用的扇子都出土了

走,到博物馆里的聚餐

本文作者:吴甜甜 倪方六

古语有云:“民以食为天”、“仓廪实而知礼节”,俗语说:“人是铁饭是钢,一顿不吃饿得慌”,看来“食”在中华文明中占有重要地位,而制作和烹饪食物一直是人们从古至今研究和好奇的问题,古人究竟吃什么,他们又是怎么吃的。近年来,随着考古学的发展,古代的一些食品实物不断被发现,震惊世界。

吐鲁番地区是出土古代食品遗物最丰富的地区之一。由于当地特殊的气候——降水稀少,气候极为干燥,使得有机物不易被分解,使得许多有机质地的遗物被保存下来。在新疆维吾尔自治区博物馆里不仅有煮食粮食和盛放食品的器皿,甚至还出土加工过的食品:红柳串羊排、馄饨、饺子、月饼、葡萄……足够办一场国庆Party。

最早的烤肉食物

说起新疆,自然就会想到新疆的烤羊肉串和葡萄干。自从1986年中央电视台春节联欢晚会上,陈佩斯、朱时茂合作表演了小品《烤羊肉串》后,新疆的烤羊肉串这一风味小吃名声大噪,红遍全国,成为来新疆旅游观光的中外宾客必不可少的选择。如今在城乡、街头和集市上随处可见烤羊肉串的身影,广受青睐。

图:古代烤肉工具

烤羊肉串是新疆的古人留给后人的财富,在1985年自且末扎滚鲁克墓葬出土了两串红柳串羊排,羊排串在红柳枝上。如上图,这是目前所见最早的烤肉食物,对于研究新疆古代居民饮食饮食文化,是及其重要的见证人。

常人一般都认为烤羊肉串诞生在新疆,其实不然。

在甘肃的敦煌壁画里,就出现了最早的烤羊肉串。而且早在1800年前,中国内地就已有了烤羊肉串,《汉代画像》全集中就有烤羊肉串的石刻图像。最奇的是,当年在马王堆一号汉墓中还出土过烤肉用的扇子,有兴趣大家可以到湖南博物馆找找。

图:汉代烤肉场景(汉代画像石临摹)

历经千年岁月的饺子

饺子,是大年初一我国北方地区必吃的食品,有着广为流传的民间习俗。阿斯塔那唐代墓葬里竟出土了饺子,为小麦面质,如月牙,皮薄有馅。尽管饺子已被严重钙化,整体颜色发黑,坚硬如石,但外形相当完整,上面的花边清清楚楚。

图:水饺

同时出土的还有维吾尔族称之为曲曲热的馄饨,形状像耳朵,和饺子有着明显的区别。看来作为中华民族的传统美食之一的饺子和馄饨,在当时的新疆也备受欢迎,成为了吐鲁番地区居民普遍食用的一种面食。

图:馄饨

面食在吐鲁番地区人民的基本饮食。1985年1月,吐鲁番地区文管调查发现在距今两千多年的苏贝希遗址的1号墓地里出现面条等食物,研究表明苏贝希遗址出土的面条原料为黍的一种。

这一地区发现的粟面面条的发现,曾入选美国《考古》杂志评选的2011年“十大发现”。

唯一的月饼式糕点

月饼,众所周知的,特别是中秋时节,月饼是尤其红火。各种各样的月饼应接不暇,样式精美。不过,看过了唐代的宝相花纹月饼,不禁感叹前人的造物技术。

在唐代,对于食品的要求不仅是为满足口腹之欲,更是追求色、香、味俱全的享受。该月饼是以小麦粉为原料,用唐代模具压制成型,而后烘烤而成的,宝相花纹清晰可见,十分精美,花蕊和花瓣仍清晰可辨,是目前发现的唯一一件月饼式糕点。

图:月饼式点心

图:各种花色点心

除了花样精美的月饼,还有各种令人垂涎欲滴的糕点。如图所示的各种花式点心。阿斯塔那唐墓中也出土了各式各样的点心,有梅花式、菊花式、四棱式、四瓣花纹、八瓣花纹、叶形面点等。

这些各种精致的花式点心,不论是捏制,还是模压都明显证明了唐代新疆点心制作技术的成熟,尤其是梅花与菊花都是生长在南方,却出现在古代吐鲁番居民的面点之中,流露出中原内地的风格。

风干千年的葡萄

饭后水果来点葡萄,这是不少的习惯。那么,中国人何时开始吃葡萄?考古发现告诉你。

葡萄不是中国土生土长的食物,是西汉张骞通西域后传入长安,直至唐初仍为稀世之珍。后来唐太宗时期御花园中种植马奶子葡萄并逐步推广到民间,由此始葡萄才慢慢得以普遍。

新疆地区也早在两千多年前在就开始了种植葡萄,近年来考古人员在吐鲁番地区鄯善县洋海墓葬中还出土了有2500多年的历史葡萄藤,这一发现不只在考古史、植物种植史上有一笔,而且证实了中国人吃葡萄的历史。

在被称为“地下博物馆”的阿斯塔那117号墓里出土了千年葡萄干,呈深褐色,甚至可以清晰的看见葡萄籽。可见吐鲁番种植葡萄的历史十分悠久。

图:考古发现的葡萄藤

其实,还有干梨、甜瓜皮、核桃、柿子、红枣、桃核、杏核等干果标本在阿斯塔那古墓中重见天日,历经岁月,仍然比较完好,给后人惊讶和惊喜。

诸如此类的糕点面食实物在新疆地区被发现的还有很多,当然还有更多的没有被打扰。看过新疆维吾尔自治区博物馆里的食品馆藏,有幸领略古人的饮食生活。

陕西咸阳出土汉代墓 主人身份很不简单(出土文物)

陕西咸阳出土的汉代墓发现了整套的医疗用具。2020年陕西咸阳的某个村子发现了一个十分巨大的西汉时期的墓葬群,根据专家的粗略计算,这个墓葬裙的总体面积大概有着18万㎡,而在其中的墓葬居然有着100多座。专家们在发现这座墓葬的时候非常的振奋,很快就展开了挖掘工作。像专家们已经预料到的一样,这座墓葬里毫无疑问的有着大量的文物,同时,有着很多的文物已经被盗墓贼给偷走。古墓文物我要新鲜事2023-09-23 20:05:200000男子查古籍找到古墓群 居然做出了这样的举动(偷盗文物)

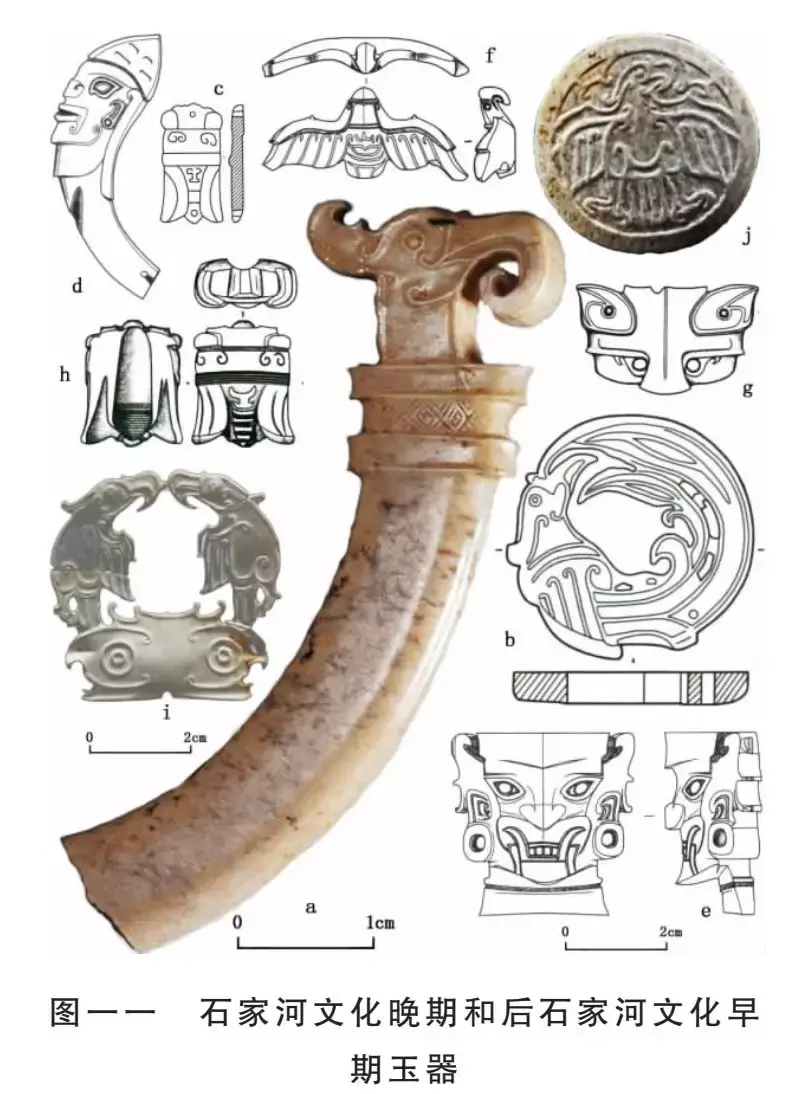

盗墓贼在古墓上种庄家掩盖罪行。在2009年,我国湖北的一个警方就在当地抓获了一个古墓盗窃的盗墓贼,除此之外还抓获了其余的几个同伙,在他们的根据地一共找到了160多件还没有被出手的文物,之所以会被抓,是因为他们根据一个考古队留下来的线索,从而锁定了一个古墓的位置。锁定古墓位置我要新鲜事2023-05-11 07:28:170003石家河城东南郊罗家柏岭:龙窑和铜玉作坊(冶金起源系列之八)

【编者按】中国冶金技术起源于何方何时?对这一问题的探索,是涉及到中国文明起源与发展的重大命题。郭静云教授团队近期刊发《中国冶炼技术本土起源:从长江中游冶炼遗存直接证据谈起》(郭静云、邱诗萤、范梓浩、郭立新、陶洋等著,全文分上下篇,分别刊发于《南方文物》2018年3期和2019年3期)。我要新鲜事2023-05-26 00:29:500000#西沙#华光礁一号,梦幻的西沙,神奇的蔚蓝(一)

我要新鲜事2023-05-25 16:06:160000江汉洞庭国家的起源

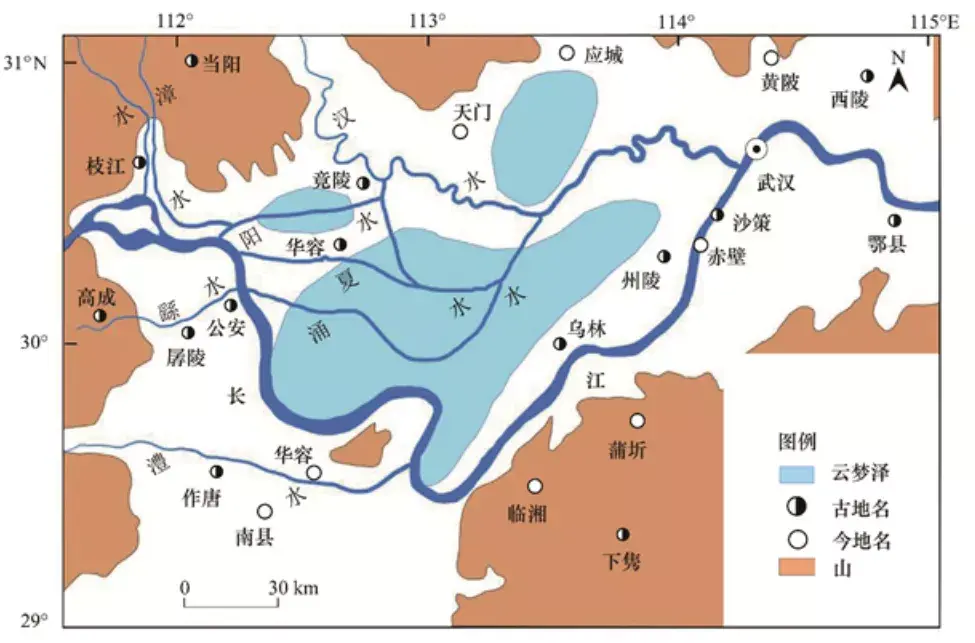

原创郭静云、郭立新等考古侦探昨天统计学“大师”的报告立新老师:今天先请梓浩同学来报告他对澧阳平原的聚落研究。梓浩同学:各位老师,同学,大家好。今天我想从微观和宏观的两个角度来报告澧阳平原从大溪至石家河文化期间聚落的演变过程,结合定性与定量的研究方法,提出一些自己的看法,为数周后的湖南考察提供一些问题。柏熹同学:定性与定量,微观与宏观,这报告真是高大上啊,范老师。我要新鲜事2023-05-25 18:38:300001