地下文物看陕西:古国社会,龙山时代

随着仰韶时代的结束,中原地区文化面貌和文化格局发生显著变化:以斝、鬲、鬶等为代表的空三足器和黑灰陶普遍盛行,以青铜器为代表的生产工具也有了新的发展,以“五谷”(粟、黍、稻、大豆、大麻)和“六畜”(马、牛、羊、猪、狗、鸡)为核心的集约农业体系渐趋形成,城邑林立的社群竞争不断加剧,社会精英之间的上层交流与奢侈品交换更趋频繁……这一切都昭示史前人类即将迈入文明的大门,一个新的时代——龙山时代已然来临。根据文化面貌的不同,尤其是鬲的有无,考古学家将龙山时代分为早、晚两个发展阶段。

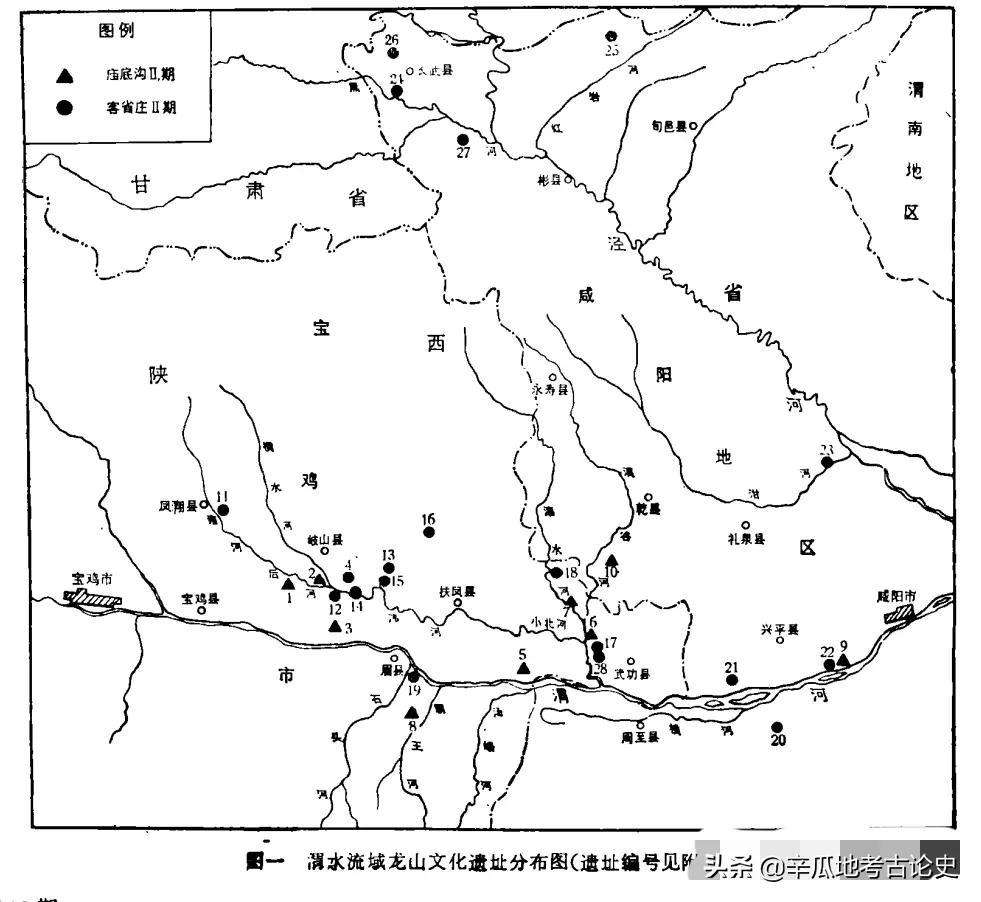

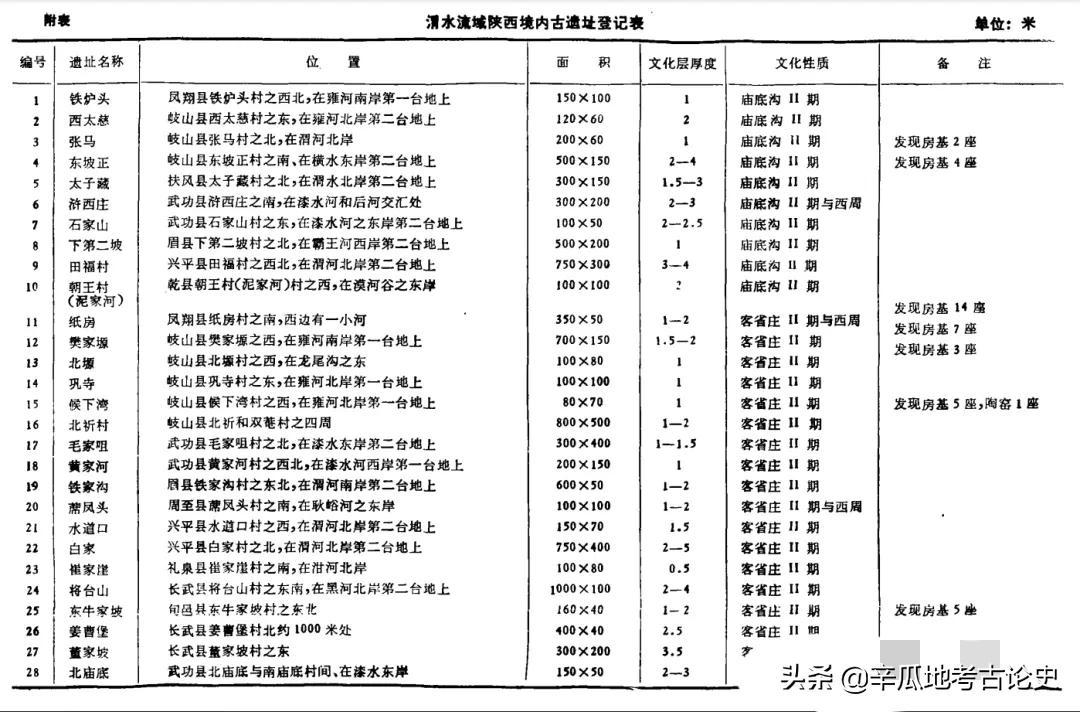

图片来源:陕西渭水流域龙山文化遗址调查《考古》1992年12期

图片来源:陕西渭水流域龙山文化遗址调查《考古》1992年12期

1、龙山时代早期

距今5000-4500年,陕西不同区域的文化开始分化演变为不同的龙山时代早期文化,形成关中东部及晋陕豫交界地区的庙底沟二期文化和关中西部的案板三期文化,分别以华州泉护村和武功浒西庄、扶风案板遗址为代表。在陕南汉水上游的李家村和陕北的史家湾、瓦窑渠等遗址也发现有这一阶段遗存,但文化面貌还保留有很多仰韶文化晚期的尖底瓶等特征,很可能在这些边缘区域仰韶时代的结束年代要稍晚一些。

2、龙山时代晚期

在距今4500—4000年的龙山时代晚期,中国史前文化格局发生了彻底的改变,新石器时代传统核心区域的长江、黄河流域文化开始衰落,北方地区-西北地区半月形地带的文化渐趋兴盛,早期全球化体系下的青铜时代即将来临。陕西不同区域因地缘关系的不同也分别发展出三个独立有别的地域性文化:关中地区的客省庄文化、陕北地区的石峁文化和陕南地区的黑皮陶文化。

客省庄文化

龙山时代晚期刻画纹灰陶罐

龙山时代晚期刻画纹灰陶罐

客省庄文化由龙山时代早期的案板三期文化发展而来,主要分布在以关中西部为中心的渭河及其支流的两岸台地上,文化势力范围也影响到陕南的丹江上游和洛河上游,代表性的遗址有长安客省庄、武功赵家来、岐山双庵、临潼康家等。

客省庄文化陶斝

客省庄文化陶斝

客省庄文化的生活器用以陶器为主,“非”字形陶窑的出现使得陶器受火面积更大,陶器轮制技术已经相当普遍,部分空三足陶器的袋足使用模制,陶器制作已经相当专业化。但有的房屋附近发现有小型陶窑,可见家庭作坊式的陶器生产依然存在。所见陶器以灰陶为主,也有部分红陶,不见彩陶,纹饰多见篮纹、绳纹。生活器用中鬲、斝、鬶[guī]、盉等三足器增多,尤以单把鬲最具特色。受齐家文化影响带耳器物增多,出现较多的双耳罐、三耳罐、双耳喇叭口高领折肩罐等。生产工具仍以石器、骨器等为主。

白陶鬶·新石器时代 西安市临潼区姜寨遗址出土

白陶鬶·新石器时代 西安市临潼区姜寨遗址出土

陶盉·新石器时代 西安市临潼区姜寨遗址出土

陶盉·新石器时代 西安市临潼区姜寨遗址出土

石峁文化

石峁遗址位置示意图 图片来源:陕西神木县石峁遗址调查 《考古》1977年03期

石峁遗址位置示意图 图片来源:陕西神木县石峁遗址调查 《考古》1977年03期

自仰韶文化晚期以降,陕北地区在与周边的文化交流融合发展中逐渐走向兴盛,直至龙山时代呈现跳跃式发展,出现以石峁遗址为代表的大批石城聚落,考古学上一般称之为石峁文化。

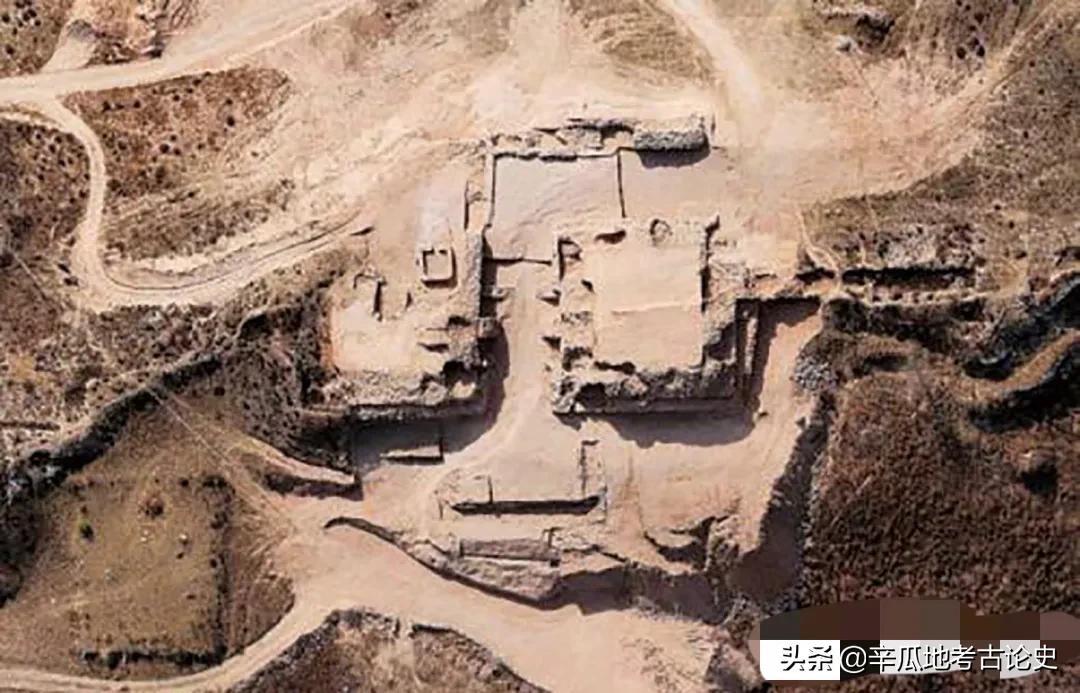

陕西省神木县的石峁遗址早在二十世纪二三十年代即被发现,其后多有精美玉器发现,七八十年代虽经过初步调查和简单发掘,但直到近年来才确认发现400多万平方米的史前超大城址,规模远大于良渚城址和陶寺城址,是目前所知中国史前最大的城址。石峁遗址地处陕北榆林秃尾河流域梁峁交错、川原相间的黄土高原边缘地带,城址依形就势而建,自内向外由砌石台基及石墙围成的皇城台、内城和外城构成。

石峁遗址平面分布图

石峁遗址平面分布图

皇城台位于内城中央,四边包砌石墙,平面为圆角方形,面积约8万平方米。皇城台顶部发现有大型宫殿高等级夯土建筑基址以及池苑遗迹,并集中出土100多块卜骨,在周围的废弃堆积物中还出土有筒瓦,因此皇城台很可能是上层贵族居住和宗教祭祀场所。

内城以皇城台为中心,沿山势砌筑石墙,形成一个封闭的空间。据城内后阳湾、呼家洼、韩家圪旦等地点的发掘来看,内城为零散分布的居葬区域。墓葬等级区分明显,大型墓葬规模较大,多为竖穴土坑墓,也有石棺墓,多见陶器、玉器等随葬品,有女性殉葬现象。普通墓葬规模小,基本不见随葬品,还有婴幼儿瓮棺葬。

外城城墙为石构,整体呈不规则弧形。外城东北部城门经过发掘,平面形制似瓮城。门道宽约9米,两侧各置两间门塾,形成一门四塾。

石峁遗址外城东城门

石峁遗址外城东城门

石峁文化三足瓮

石峁文化三足瓮

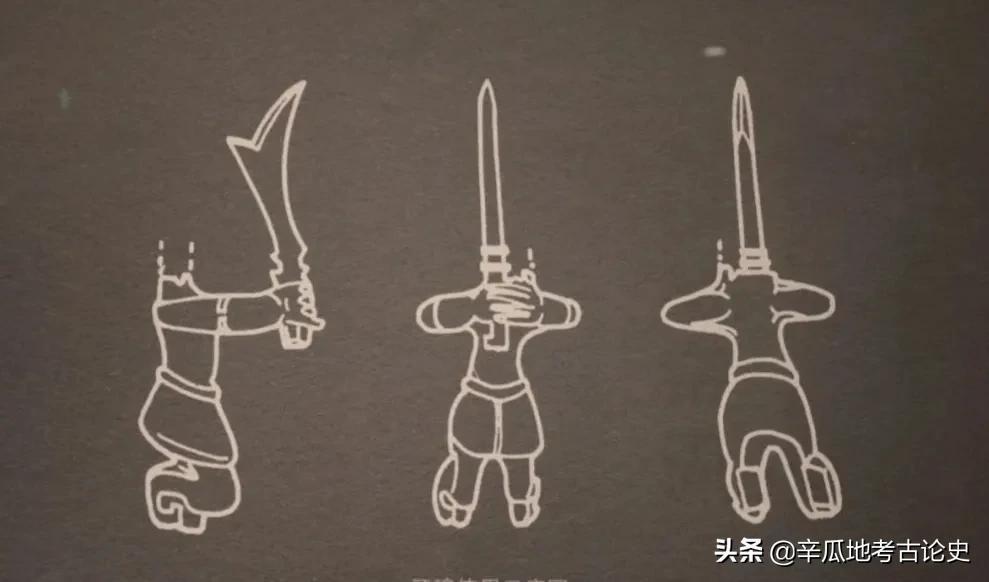

最为特殊的是,石峁遗址出土大量精美玉器和铜器。玉器数量巨大,种类多样,主要有牙璋、刀、铲、钺、璧、璜、玉人头等,部分玉器还明显受到良渚文化、后石家河文化影响。这些玉器多数是与祭祀、崇拜有关的礼器,有少数具有配饰功能。玉质以蛇纹石、透闪石-阳起石为主,呈现墨绿、灰绿、白色等色泽。器物表面光滑,钻孔现象普遍,推测制作中采用了研磨、切割、钻孔、抛光等技术,是中国早期玉器的重要研究资料。

石峁遗址玉牙璋

石峁遗址玉牙璋

石峁遗址玉人头

石峁遗址玉人头

综合来看,石峁石城庞大的体量,环套结构的多重石砌城垣,考究的城墙垒砌技术,城内宏伟的宫殿式建筑和祭祀基址,随葬玉器、殉人等高等级大型墓葬,以及众多精美的玉器、铜器、鳄鱼骨板等稀缺物品,无疑都表明石峁是一个拥有强大组织能力和严密社会分工的都邑性聚落。不同层级的聚落结构表明,石峁文化已经是一个以神权为核心、高度复杂的社会系统,城址、宫殿式建筑、铜器的发现进一步表明石峁文化已经迈过了初级文明社会的门槛。

鳄鱼骨板·新石器时代 石峁遗址出土

鳄鱼骨板·新石器时代 石峁遗址出土

黑皮陶文化

龙山时代的陕南地区文化发展轨道与关中、陕北地区迥然不同。其陶器以黑皮红胎陶最具特征,因此一般称之为黑皮陶文化。所见陶器以黑皮红胎为主,也有一些红陶和灰陶。典型陶器有折肩罐、折腹盆、深腹罐、钵、豆等。陶器多为素面,也有一些绳纹、锥刺纹及少量附加堆纹。这些特征与关中地区明显不同,且表现出环巴山地区的典型特征并一直持续到青铜时代,是巴蜀文化的重要源头之一。

陶盆·新石器时代 汉中市西乡县何家湾出土

陶盆·新石器时代 汉中市西乡县何家湾出土

具体可参观陕历博古代文明展!

荐书:许宏:绿松石的“国玉时代”

#头条创作挑战赛#本文为许宏先生为《色如天相器传千秋:中国古代绿松石文化展》这本书所作的序,很好地总结概括出自龙山时期至二里头时期,这段青铜器尚处于萌芽阶段,以绿松石为代表的玉石礼器为重的“国玉时代”,十分值得阅读学习。故,摘录于下,供各位学习。我要新鲜事2023-05-26 21:01:560000小型恐龙:加斯帕里尼龙 三个标本均发现胃石

加斯帕里尼龙是一种小型的植食性恐龙,属于鸟脚下目恐龙,主要使用两个后肢进行奔跑和行走,它的体长普遍在1.7米左右,诞生于8300万年前的白垩纪的坎潘阶初期,正模标本中比较缺乏脊椎骨,但含有大量的颅骨和四肢骨骼。加斯帕里尼龙的外形特征我要新鲜事2023-05-08 18:15:300000白垩纪恐龙:红山龙 发掘于中国内蒙古(带有鹦鹉状鸟嘴)

红山龙是一种鹦鹉嘴龙科的恐龙,属于植食性恐龙的一种,诞生于白垩纪的初期,于03年在中国内蒙古赤峰市发现了第一批化石,红山龙最大的特点就是它的圣上颌和下颌的前端都长有鸟喙状的嘴巴,但是整体是比较短且隆起的,看起来就像鹦鹉的喙一样。红山龙的外形特征我要新鲜事2023-05-09 00:22:460001提塔利克鱼是人类祖先?鱼类及两栖类间的物种(已灭绝)

对于人类的祖先,大家都知道最初是海洋生物,后来进化成两栖动物,接下来才慢慢变成人类。如此说来,泥盆纪的爪齿鱼、白垩纪的矛齿鱼都算,但最被认可的还是提塔利克鱼。接下来,对于提塔利克鱼是人类祖先我们一起去探索看看。一、提塔利克鱼是人类祖先我要新鲜事2023-05-07 21:29:530000张忠培先生与良渚的故事

2019年7月6日,良渚古城遗址成功列入《世界遗产名录》,意味着中华五千年文明史被国际社会公认。为了纪念这一里程碑意义的事件,杭州市人大常委会决定将7月6日定为“杭州良渚日”。每年的这一天,杭州和余杭都会开展良渚古城遗址申遗成功纪念活动。每年的这一天,我都会想起良渚的恩人——张忠培先生。张先生对良渚遗址保护、考古研究、文化传承事业的贡献是有目共睹的,永远值得我们铭记和感恩。0000