扬弃文献本位,推动理论更新应是夏文化探索的方向

自六十年前偃师二里头遗址发现以来,随着碳十四测年数据的不断修正,对这里是不是夏墟的争议就从未停息过,似乎某种程度上已经超越了学术论争的范畴。本文以孙庆伟先生的讲座和新作为切入点,展现了一个关心中国考古学发展的普通人对这个问题的看法。这样的身份,这样的视角,不知能否推动学术问题回归心平气和的学术讨论。

2018年8月31日,笔者在广东省博物馆学术报告厅聆听了北京大学考古文博学院孙庆伟副院长题为“鼏宅禹迹——夏代信史的考古学重建”的学术讲座,孙先生在讲座中回顾了夏文化探索的学术史,介绍了自己研究夏文化的一些新思路、新收获,对后学启发良多。孙先生曾将寻找夏文化定位为“夏商周考古乃至整个中国考古学最核心的使命”1。他迎难而上,勇于挑战重大课题,试图突破旧有研究藩篱的学术精神令人钦佩。不过,对孙先生在讲座中表述出的研究思路和学术观点,个人亦有若干商榷之处。最近笔者又拜读了孙先生的大作《鼏宅禹迹》(以下简称《鼏》书),特结合听讲与掩卷之余的所思所惑,草成此文,求教于孙先生,唐突之处,还望海涵。

*1.孙庆伟,《追迹三代》,上海古籍出版社,2015年,前言第2页。

孙庆伟教授

孙庆伟教授

引言 我们是否需要比司马迁“聪明”?

也许是考虑到讲座的公共性,为了调动听众,孙院长在讲座伊始就专门介绍了司马迁《史记·夏本纪》中的夏史记载,针对民国以降“疑古派”对上古历史真实性的质疑,他特别强调了司马迁《史记》一书的权威性:既然中国的“历史之父”司马迁对夏王朝的史事言之凿凿,我们后人聪明不如太史公,所见的材料又不如他多,又有什么资格去质疑呢?然而不能不注意的是,在悠悠历史长河中,我们离太史公年代的距离,恰与他去传说中夏代开国年代的距离相近,这样悬远的时空距离对记载准确度、可信度的影响难免令人担忧,而聪明又是一个难以度量短长的提法。这里我们暂且不论今人与古人谁“聪明”,有赖于历代特别是近代以来历史学和科学的考古发掘与整理研究带来的学术积累,至少我们可以很肯定地说,今人研究先秦史,不必比司马迁“聪明”。一个业余的历史爱好者就可以轻易地指出《史记》中的谬误之处,假如我们有机会“穿越”回古代,我们掌握的文理知识肯定会让最博学的古人也叹为观止。今人吸收了几千年来无数学者艰辛耕耘出的学术成果,我们看得远不是因为我们比司马迁“个子高”,而是我们站在一代代前辈学人的肩膀上。所以,我们与司马迁谁更“聪明”是一个无谓的问题,与我们能否质疑前人,能否质疑传世文献,能否探索先秦文明没有关系。学术研究是经得起质疑的,而正是在不断的质疑与验证的挑战中才得到发展。在一场公共学术讲座上,开篇做这样的表述,恐怕有悖于学术研究的根本精神,窃以为是不妥的。现在,我们言归正传,笔者秉承“学贵有疑”的古训,呈上四点商榷之言,不敢妄期引玉之效。

商榷一 文献中对夏王朝的记载是否可靠?

众所周知,早熟和延绵的历史书写传统是中华文明的一大特点,这些浩繁的文献材料为学者探索历史真相,重建文明发展的道路提供了极大的助力。虽然目前传世文献尚没有确切能够追溯到西周之前的,但东周秦汉去上古不远,在这一时段成书的文献中保留了不少关于夏商乃至远古时期的记载,这些记载作为司马迁《夏本纪》和《殷本纪》的主要来源,也是今日学者探讨夏商历史的基本材料。随着20世纪对安阳殷墟的科学发掘,殷商都邑遗址和大量出土的甲骨文让殷商王朝从太史公模糊减省的文字记载背后走了出来,得到了中外学界的广泛认可。然而,对夏王朝(或者说考古学意义上的夏文化)的系统探索,如果以1959年徐旭生先生对豫西“夏墟”的考察为起点1,那么至今已近60年,目前呈现出的仍是一个聚讼纷纭的“悬案”,用孙先生的话说,即中国考古界的“哥德巴赫猜想”。那么,在夏文化探索即将满一甲子的今天,孙庆伟先生的夏研究,又是基于怎么样的方法和理路呢?以笔者的听讲和阅读感受,孙先生的夏文化探索一言以蔽之,其立足点是“信古”,即相信以《史记》为核心的传世文献对夏王朝的记载,特别是夏王朝的统治范围、大致起讫时间与主要史事,然后在这一给定时空范围内,寻找能够与之对应的考古材料与现象,从而让文献中的夏王朝“落地”,成为一个实实在在的考古学意义上的夏文化,由此解决这一“哥德巴赫猜想”。那么首先我们不禁要问,孙先生何以有信心把先秦文献对夏王朝的记载作为自己研究的基础?*1.孙庆伟,《追迹三代》,第43页。

孙先生在讲座中特别提到先秦文献对大禹治水事迹高度一致的记载,认为这表明大禹治水是先民的共同记忆,是一个不容否定的历史事实1。了解先秦文献学的朋友都知道,先秦文献形成与流传的过程十分复杂,特别是随着过去几十年来简帛文献的大量出土,证明了早期文本的复杂性远远超过了学界之前的认识。一方面,出土文献与传世文献的颇多吻合,充分说明了“中国早期文献确有其稳定性的品质”。不过,“这只是中国早期文献的一种形态,其不确定性、可质疑的因素依然大量存在”2。在这里,我们不必诉诸复杂的文本分析,仅从日常经验上看,众口一词未必一定是真相,往往只能证明这段记载(或说法)具有高度的同源性。举一个今日的媒体传播实例:当事方(人)为某一个事件召开新闻发布会,他所作的事件声明随后被各种媒体转载,充斥报端与网络。然而,这种量的堆积并无佐证事件真实性的意义,其真实性仅仅取决于最早的信息源(母本)是否忠于事实。而且,从目前的考古学和古文学学证据看,上古中国(春秋以前)的历史书写是被上层阶层所垄断3,这样就为一种“话语霸权”创造了空间,为有意识地构建“文化记忆”提供了便利。特别有趣的是,传世文献中对大禹和夏王朝故事的“层累性”堆积的过程恰恰与从“回忆文化”到“记忆文化”,再到最终完成“文化认同与政治想象”的文化形态形成过程相吻合4。正如民国时期的“疑古派”已经指出的,对上古历史事件与帝王谱系的记录,恰恰在东周秦汉时期迎来了爆发式增长,联系到当时社会的剧烈动荡与转型,不难揣测当时人对上古历史的“追记”中包含了多少真实的成本5。诸子百家和纵横策士为了推销自己的学说与主张,已经为我们留下了一堆真假难辨、互相出入的上古故事6。由此可见,不加辨析地使用文献材料,把后续的研究全部押宝在这一根基之上,是颇为冒险的尝试。有趣的是,孙先生早年研究两周用玉制度时,已经注意到对出土和传世文献的谨慎使用7。

*1.国内学者倾向于结合古地质学研究,找寻新石器时代晚期中原地区的大洪水记录。但是,如果我们考虑到洪水神话在世界早期文明中的普遍存在,也许将这一故事视为末次冰期大洪水的遥远记忆也是一个颇有合理性的方案。而从治水英雄到原史王朝创始人的转变,其背后更像是一种提升政权法理性的手段。关于世界各早期文明洪水神话的比较和中国洪水神话的概况,见Mark Edward Lewis《The Flood Myths of Early China》,State University of New York Press,2006年,第1-20页。黄河中游地区虽然整体地势较为平坦,但丘陵与低矮山地间有分布,不同于两河与埃及的地理特征,此外新石器时代中晚期中原地区城镇选址有着“择高而建”的特点,是否会面临末世性的大洪水,还需要商榷。最后,新石器时代晚期黄土区的气候特征,温暖潮湿的传统观点也受到了古气象学和古生物学研究的质疑,这也削弱了末世级别大洪水的可能性。关于中原早期城邑的选址见张国硕《中原地区早期城市综合研究》,科学出版社,2018年,第77-78页;关于新石器时代晚期的气候特征,见何炳棣《黄土与中国农业的起源》,中华书局,2017年,第19-26页。

*2.刘跃进《有关唐前文献研究的几个理论问题》,见刘跃进、程苏东主编,《早期文本的生成与传播》,中华书局,2017年,第7页。

*3.对于夏商西周时期文字功能与普及情况,囿于材料,国内学者对此的讨论似乎不多,西方学者结合比较史学的研究提出观点各异的看法,见夏含夷《西观汉记:西方汉学出土文献研究概要》,上海古籍出版社,2018年,第16-22页。

*4.扬·阿斯曼,《文化记忆——早期高级文化中的文字、回忆和政治身份》,北京大学出版社,2015年,第150-158页。

*5.关于上古历史与神话之间的关系,西方学者有着不同的看法,总体上的探讨见艾兰《世袭与禅让》,商务印书馆,2015年,第7-28页;

*6.即便是对文献的解读,也需要改变传统的思维方式,深入文本情景中分析其书写背景,一个颇有启发性的案例研究见王明珂《反思史学与史学反思》,上海人民出版社,2016年,第150-158页。

*7.例如他说“虽然在传世和出土文献中有关于周代用玉制度的记载,但过于零散而且多出于后人的追记,据此远不足以了解周代用玉的全貌。”见孙庆伟,《周代用玉制度研究》,上海古籍出版社,2008年,绪论第4页。

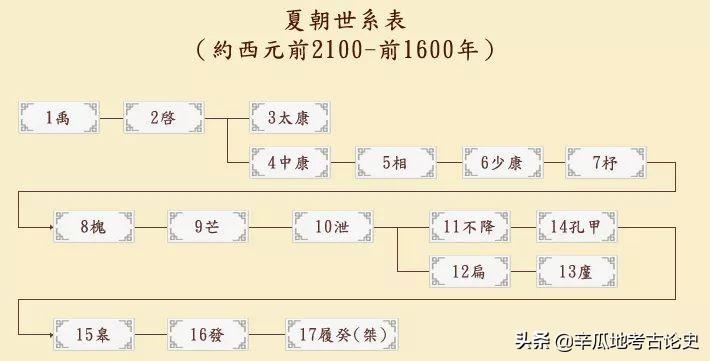

以上我们概观了夏史文献形成的特点与时代背景,下面就夏史文献的两个核心问题略加探讨,即系年与都邑。需要说明的是,在《鼏》书第一章“夏史考索”中,孙先生细分成系年、都邑、族氏、史事四节,这里我简化成系年与都邑两大问题,是因为这二者是族氏与史事得以依存的基础。首先我们来检视系年问题。关于夏史的许多文献都记录了夏代的积年和世系,而这本身就为我们提供了考覈其合理性的材料。例如对于较为通行的十四世十七王共471年的记载,孙先生也援引了刘绪的观点,后者认为每世近34年,“不合情理”。对此,孙先生给出的调和方案是,排除禹、启、后芬、后芒四位文献记载在位超长的君王(合计186年),由其余13王均摊剩下的285年,得出人均约22年的“合理范围”1。我们姑且先不讨论四位在位超长的君王是否可信,人均22年的统治在上古之世也是难以成立的。以帝制时期最后的清王朝为例,后者无论是政权更迭的平稳程度,还是相对的生活和医疗水平,都远远超过前代,排除宣统逊位的特殊情况,我们从福临继位算到光绪驾崩,期间共266年。仿效孙先生的调和方案,排除在位时间超长的康熙、乾隆二帝,那么其余7帝合计144年,人均在位不过20.5年。此外,上述清帝均为父子辈,而在所谓夏王朝的世系中,尚有同辈先后为君者,可见其世系和年代均大为可疑2。最后还要说明的,即便是文献中的夏代积年,也远没有达成一致,研究上古史的重要材料《竹书纪年》就声称“夏年多殷”,而殷商积年目前也只有一个初步的框架,如果依据文献而坚持“信古”立场,特别是考虑到后续研究极度依仗这一积年框架,那么只是简单比较夏商世系长短,便得出“‘夏年多殷说’可靠性较小”的结论3,完全不考虑记载有阙的情况,恐怕给人的感觉是比较草率的。

*1.孙庆伟,《鼏宅禹迹:夏代信史的考古学重建》,生活·读书·新知三联书店,2018年,第14页。

*2.以古埃及与夏代年代相近的第十一和第十二王朝为例,两个王朝合计15君360年,人均24年,倒是很接近孙先生给夏世系开出的“合理范围”,然而这15位法老中有在位49年的Intef II,在位51年的Montuhotep II,45年的Senwosret I和35年的Amenemhat II,排除这四位之外,人均仅为16.4年,而且第十一、十二王朝的世系是有墓葬和碑铭提供一个较为准确的框架的。关于古埃及第十一、十二王朝的积年与世系,见John Romer《A History of Ancient Egypt(Volumn 2)》,Thomas Dunne Books,2016年,Chronology。不过,应当注意的是,进入历史时期的西周(1046~771BC),周王平均在位年数(人均22.9年)是明显超过年代接近的古埃及第21和22王朝(1069~715BC,人均19.6年)与新亚述帝国(911~609BC,人均16.8年)的,这一现象应该是由于古埃及发生了王朝更迭,而新亚述始终处于不断的征伐状态中。但是西周王朝无论统治结构还是内部稳定程度均非文献中的夏王朝所能企及的,以西周平均王年讨论夏积年的合理性,是不足为据的。关于古埃及第21、22王朝的积年和世系,见Toby Wilkinson《The Rise and Fall of Ancient Egypt》,Random House,2010年,Timeline;关于新亚述帝国的积年和世系,见Mario Liverani《The Ancient Near East:History Society and Economy》,Routledge,2014年,第486页。

*3.孙庆伟,《鼏宅禹迹》,第16页。

图1.目前公认的夏代世系表(取自http://www.jaderama.com/history.aspx?menuid=37)

图1.目前公认的夏代世系表(取自http://www.jaderama.com/history.aspx?menuid=37)

如果说以生物学计算来推断系年是否合理可信尚不能排除特别情况,也不能从根本上动摇夏王朝系谱的话,那么都邑问题就是一个绕不开的难题了。依据孙先生的整理,排除都邑不明的诸王,仅文献有征的夏都就多达9处1,散布于豫西、豫北、豫东各地。在一个方国林立、相互之间存在大量空白区域的中原政治地理格局下,这种迁移是不能以后世统一王朝之徙都来看待的,如果深入这一历史地理情景来分析,恐怕给人的感觉更像是霸权在不同方国(或部落)间来回转移的真相,被后世缀补到一个前后相继的序列中2。事实上,对洪荒微茫的夏王朝之记载,充满了时代错置(anachronistic)的痕迹,所谓“赐姓”与“分封”,完全是东周秦汉人基于自身时代经历的政治臆想,是他们对新石器时代晚期的社会形态和权力结构缺乏基本了解的表现。这种虚构的系谱,在世界范围内其他早期文明中也是很常见的现象,即把不同来源、不同族属乃至具有共时性的酋邦首领或英雄人物建构成一个线性的权力传承谱系,结果这一个所谓的王朝时代的积年大大超过了考古学文化的存续期3。从龙山时代后期和二里头时期(2300~1500BC),除二里头遗址4在二里头文化结束后转入二里岗文化继续使用外,几乎没有超过200年的使用,反映出的应是方国间兴亡倏忽的霸权转移,而非某一“王朝”的迁徙游走,至于孙先生所说的一个终夏一代始终保持都邑功能的圣都“阳翟”5,恐怕只是一种臆想。

*1.阳翟、阳城、平阳、斟寻、帝丘、夏邑、原、老丘、西河,见孙庆伟,《鼏宅禹迹》,第42页。

*2.这里无法回避的一个问题是前殷墟时代商亳的迁徙问题,虽然商王朝的世系已经得到了甲骨文中周祭卜辞的有力证实,但前殷墟时代商王朝的统治形态如何,是否真如文献记载的那样“屡迁”,笔者认为依然是一个需要进一步探讨的问题,特别是结合殷墟时代后都邑二百年不移的历史事实和大邑商与方国关系,重新思考早商的政权结构,是否可能存在某种“巡游式”政府?值得注意的是,二里岗时期南方的盘龙城和吴城一般被认为是商人为控制附近铜矿资源而建立的军事据点,那么为何到了殷墟时代,商王朝定居大河以北,国力稳步发展,青铜器制作规模空前,控制南方铜矿输入线路的军事据点反而衰落了呢?关于“巡游式”政府,参见查尔斯·梅尔维尔《完者都的巡游,1304-1316》;关于盘龙城类型和吴城文化,见井中伟、王立新《夏商周考古学》,第95-97页,第440-444页。

*3.例如西方学界对文献中伊朗西北部公元前第一千纪活跃的米底王国的研究。依据希罗多德的记载,米底王朝四位国王统治时间长达150年,而在该地的考古发掘既无法揭示出一个政治形态高度成熟的统一“王国”,其主要都邑的存续时间也与文献不合,以至于有学者认为文献中的米底国王谱系,乃是糅杂西伊朗地区不同族属、不同时代的英雄人物而成,见Amelie Kuhrt《The Persian Empire:A Corpus of Sources from the Achaemenid Period》,Routledge,2010年,第21页。

*4.二里头无论从遗址规模还是人口估计上看,相比龙山时代晚期的大型城邑并无明显优势,人口甚至可能还少于晋南地区,目前也没有明确证据表明其对周围地区的有效控制,能否将二里头视为一个广域国家,还有待进一步的考古研究。见Li Min《Social Memory and State Formation in Early China》,Cambridge University Press,2018年,第225-226页。也有学者基于聚落等级和文化面貌,认为二里头文化期已经形成了一个准王朝的政治结构,例如西江清高《二里头文化期中原王朝政治空间模式》,见中国社会科学院考古研究所《夏商都邑与文化(一)》,中国社会科学出版社,2014年,第159-168页。

*5.孙庆伟,《鼏宅禹迹》,第43页。

商榷二 孙庆伟先生的研究是否突破了旧有藩篱?

在孙庆伟先生看来,过去六十年的夏文化研究,特别是对“都邑推定法”的“迷信”,仍不脱邹衡先生当年的批评,即“‘研究者们用简单的方式各抒己见’而造成的虚假繁荣”。为此,孙先生疾呼“人人争说夏文化,实际上是对学术研究工作的不了解和不尊重,是非常不严肃的”1。那么,我们不禁要问,孙先生自己探索夏文化的方法和理论是否突破了以往的窠臼呢?对于他的方法,我们且看夫子自道:

鉴于考古学文化族属问题的种种复杂性,我们在进行夏文化探索时应该双管齐下,兼顾广义和狭义的“夏文化”,具体讲来就是:其一,注重夏代都邑在夏文化探索中的突出地位,把握都邑文化也就把握住了以夏后氏为代表的狭义夏文化。其二,注重相关族氏分布区内的核心遗址,通过对这些核心遗址考古学文化的分析来把握各族氏的文化。其三,将上述相关考古学文化置于相应的历史情境下考察,比较和总结出广义夏文化的基本特征。2

*1.孙庆伟,《鼏宅禹迹》,前言第4页。

*2.孙庆伟,《鼏宅禹迹》,第398页。

说实话,笔者阅读到这段文字是颇为意外的。因为孙先生一下子从《鼏》书前言中对夏文化探索的学术史批评中退了一大步:第一条就折回了之前被他猛烈抨击的“都邑推定法”的老路。事实上,“都邑推定法”被学者们青睐,除了“能够从一个点上形成突破口,从而‘毕其功于一役’”外,最根本的原因是“都邑推定法”其实是文献本位或者说“信古”立场所必须要解决的问题。文献中没有记录夏后氏用何种炊具水器,住何种结构的屋室,记载只是一连串都邑的名称,任何把夏王朝落实到考古文化中的尝试,最终都必须解决都邑问题。虽然孙先生强调“双管齐下,兼顾广义和狭义的‘夏文化’”,然而事实上他所列的前两条依然绕不开对夏王朝都邑和主要城镇的指认。否则,我们尚不能确认某处是夏代遗存,又何谈“将上述相关考古学文化置于相应的历史情境下考察,比较和总结出广义夏文化的基本特征”呢?吊诡的是,孙先生此处的方法陈述给笔者的感觉倒是与他对偃师商城“西亳说”的批评——循环论证、互为因果1——颇为相似,即由于某遗址的地理位置和存续时间落在文献中的夏王朝框架内,因此该处即为夏文化遗存;既然这里是夏文化遗存,那么文献中的夏王朝便是存在的。

*1.孙庆伟,《鼏宅禹迹》,第473页。

好在孙先生似乎也意识到了这种循环认证难以服人,又提出在考古学层面为夏文化的上下限找“界标”的思路,以期能够将夏王朝的“始终”从物质文化遗存中“掐”出来,他为这一思路归纳了三种途径:

其一,通过对夏代各主要部落活动范围内(也可以理解为夏王朝的版图内)考古学文化的研究,观察这些文化的统一性和多样性,并在夏代历史背景下加以理解。其二,注意重大历史事件对考古学文化可能带来的影响,注意观察特定区域内考古学文化的变迁,并设法证明上述变化与夏王朝建立或灭亡阶段的特定事件密切相关,借此来确定夏文化的上限与下限。其三,注意鉴别那些具有王朝更迭意义的特殊遗迹和遗物,通过考察这类指标性遗存的兴衰过程,从而确定夏王朝在考古文化上的年代跨度。1

孙先生在讲座中提到,在之前的考古发掘中,忽视了对出土陶器的数量统计,导致对某一遗址的主要器物为何,往往存在一种随意性的表述,没有翔实的数据分析,就无法确认该遗址中真正占据多数的“核心器物群”是什么,从而影响了所谓陶器类型序列的真实性。因此,孙先生爬梳现有材料,详尽地统计了龙山晚期和二里头时期诸考古遗址的出土陶器,得出的结论是夏商更迭在考古学物质文化上的表现是夹砂罐逐步被陶鬲取代1。正如孙先生在讲座中列举的一个诙谐的案例,生活用具的变迁当然是具有滞后性的,无法精确反映王朝更迭这一剧烈政治变化。那么能够选取怎样的“界标”呢?孙先生给出的方案是,以玄圭(牙璋)的扩张对应夏禹建国时的“禹赐玄圭”活动,以郑州大师姑、新郑望京楼改造(在讲座中他名之为“城市建设异动法”)和郑州商城的营建作为夏商更迭的下限。

*1.事实上,这样将族属与器物的简单对应,是西方考古学今日早已摒弃的文化-历史考古学的落伍做法。见希安·琼斯,《族属的考古:构建古今的身份》,上海古籍出版社,2017年,第32-37页。陈胜前亦指出“如果夏是一个文化构建的过程,这意味着它可能是一个扩展、交融、再创造的过程,其中可能充满着杂糅、混合,我们很难找到一个“血统纯正”的夏。由此考古学研究通过物质遗存的特征分析去识别夏就会变得更加困难,我们很可能已经走出了考古学的边界。”,见陈胜前《为什么夏是一个问题》。

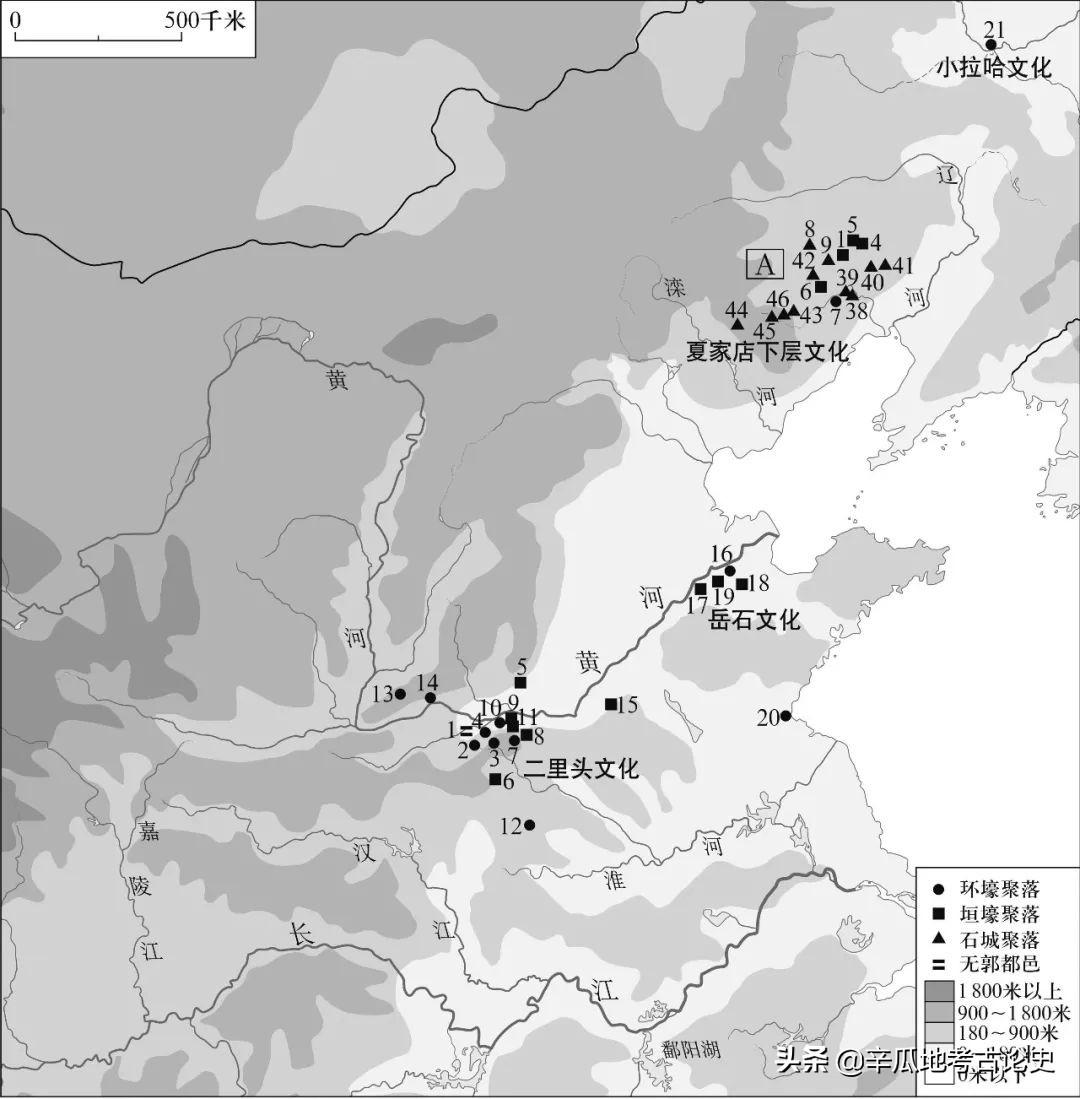

图2.二里头时期城邑分布(取自许宏《先秦城邑考古》第141页,图5-1)

图2.二里头时期城邑分布(取自许宏《先秦城邑考古》第141页,图5-1)

我们先来看看牙璋,将它在东亚地区的广泛使用(或者视为一个扩张过程),与夏禹建国联系起来,平心而论,是挺玄乎的。首先,“玄圭的数量虽众,但大多为采集品,缺少出土层位”1,如此我们如何确定牙璋的发源地和传播过程呢?在缺乏年代数据的前提下,就得出中原地区对牙璋的使用是“持续的”、“普遍的”,进而从中原“向外输出”,大有重蹈当年以埃利奥特·史密斯为代表的极端扩散论者的覆辙2。虽然相比某种风俗习惯,具体形制的物质产品通常存在一个传播与接纳的过程,但这个过程背后的动因是复杂,牙璋虽然被广泛认可为一种祭祀礼器,但是其确切的文化语境是怎样的3,特别是如何与夏禹建国这样的历史事件建立起联系,中间尚有很长一段距离。

*1.孙庆伟,《鼏宅禹迹》,第434页。

*2.20世纪初,埃利奥特·史密斯在缺乏年代学数据情况下,认为南美洲南太平洋沿岸的木乃伊制作风俗是从古埃及传播过去的。后来的年代学数据表明,该地的木乃伊早于古埃及近2000年,与古埃及皆为独立起源。关于史密斯的观点,见G.埃利奥特·史密斯《文化的扩散》,格致出版社,2017年。

*3.对过程主义考古学特别是器物“功能”的反思,见伊恩·霍德《阅读过去》,岳麓书社,2005年,第17-34页。结合民族学视角,对随葬品语境的分析,见尼古拉斯·戴维,卡罗·克拉莫《民族考古学实践》,岳麓书社,2009年,第408-426页。

至于“城市建设异动法”,这个提法固然新颖,观察的视角也颇为细致,然而城市建设的变迁与政权更迭是否有直接联系,却是要打上一个大大的问号。无论在讲座上还是《鼏》书中,孙先生均未给出详细的论证。有学者在详细分析了先秦时代城邑考古资料后指出,从二里头一直到西周时期,城市总体布局特别是居民点和手工业作坊的分布较为松散和缺乏统一规划,各聚居点之间可能还有耕地相隔,呈现出一种半城半乡的面貌1。由此我们似乎可以认为,即便没有兵燹的严重破坏,早期城市的改建难度是比较小的。如果这样的改建活动确实发生过,其背后的动因究竟是城市政治格局的重组还是仅仅是社会发展的一般需要,恐怕仍需要来自城市核心区域(宫殿区)的充分证据。目前,将这种和平的大规模改建与政权更迭联系在一起只能停留在猜测阶段。历史时期的迹象表明,这样的和平改建往往是经济发展、生产力提高的结果,与政治格局并无直接关系。一个最近的例子就是改革开放之后我国城市的大规模改造工程,不仅大大滞后于新中国成立,其背景也纯粹是社会经济发展的需要。

*1.许宏,《先秦城邑考古》,金城出版社,2017年,第239-240页。

通过以上的分析可以看出,孙先生的研究目前看来不仅未能如其所言解决夏代信史的考古学重建问题,而且从方法上看,依然未能摆脱“都邑推定法”的藩篱。之前我们已经指出,“都邑推定法”乃是从文献本位出发的研究面临的必然问题,而所谓夏文化学术探索的“虚假繁荣”不是“都邑推定法”造成的,而是文献本位这一立场所造成的,不突破文献对头脑的束缚,用真正意义上的考古学手段去研究考古学问题,任何所谓新的研究法或思路,不过只是徒有其表,依然是在为“虚假繁荣”添砖加瓦。

这里还要谈及的是,孙先生在《鼏》书扉页上分别引用了傅斯年先生和邹衡先生的一段话来佐证自己的学术立场,个人以为对这样的“义气之言”的引用颇为无谓。首先,这样的引用脱离了具体的语境,“以不知为不有,是谈史学者极大的罪恶”看似掷地有声,而实际情况是,无论是从历史学还是考古学角度,不认同孙先生观点的学者,无不认为从夏王朝到夏文化是一个现阶段尚无法确认的问题,还有待进一步的材料积累与研究。这些反方阵营的意见看起来应该更暗合傅斯年先生“一分材料出一分货,十分材料出十分货,没有材料便不出货。两件事实之间,隔着一大段,把他们联络起来的一切涉想,自然有些也是多多少少可以容许的,但推论是危险的事,以假设可能为当然是不诚信的事”1的严谨态度,若傅先生泉下有知,不知会认同哪一方对他的引用呢?至于邹衡先生“夏文化不是没有发现,而是用什么方法去辨认”的论调实际上根本难以成立,如果不是基于对文献的无条件信从,夏文化一词的“夏”字从何谈起?既然已经信从文献,那么能够“落在”文献中夏王朝时空框架内的考古遗存“自然”就是夏文化了,再谈什么“辨认”岂非多余?这样的“名言”引用不过给人一种话语绑架的感觉,对持不同观点的学者,更像是一种“贴大字报”式的攻击,丝毫无助于阐发自己观点、提高论著的说服力。

*1.傅斯年《历史语言研究所工作之旨趣》,《傅斯年全集·第三卷》,湖南教育出版社,2003年,第10页。

学术研究,应该依据材料来推导出结论,而不是一上来先“旗帜鲜明”地给出结论,再选择有利于己方的材料,或做符合预设结论方向的阐释,遇到扞格难通之处,就曲加转圜或径直跳过,然后单方面宣称自己对问题的“解决”。孙先生对前贤时哲观点的引用散见书中各处,颇有为自己的观点鼓噪摇旗之势,而本质上皆不出以文献为结论,以考古为佐证的旧有方法。夏鼐先生曾说,“夏朝……是属于历史(狭义)的范畴。在考古学的范畴内,我们还没有发现确切证据把这里的遗迹遗物和传说中的夏朝、夏民族或夏文化连接起来。……我认为夏文化的探索,仍是一个尚未解决的问题”。1如今三十多年过去了,从孙先生对夏文化探索学术史的回顾和我们以上对孙先生研究的分析来看,这一基本情况至今仍然没有根本性的改变。

*1.夏鼐,《中国文明的起源》,文物出版社,1985年,第95页。

商榷三 重建夏代信史是中国考古学的任务?

孙先生呼吁考古学者应“不忘初心”,“为建设真实可靠的夏代信史奉献力量”1,这一段话也被镌刻在《鼏》书的靳口上。一般而言,出版社进行这种处理,应视为对全书观点或主旨的概括,可见这一呼吁在孙先生心目中的地位。这不得不引起笔者一连串困惑,那就是何谓中国考古学的“初心”?这样的“初心”在今天还适用吗?中国考古学,特别是先秦考古的任务是什么?方向又如何?

*1.孙庆伟,《鼏宅禹迹》,第489页。

无须讳言,中国考古学在诞生之初,只是作为一种技能被引入中国的,主要被中国学者用来寻找史籍中匮乏的历史证据,“用于解决有争议的上古史问题”1。从对这一“初心”的表述中,我们可以清晰地看出这是由于当时考古学科尚不发达,仍处于历史学的附庸地位,致力于为文献中的族属寻求考古学文化的简单对应,缺乏一套独立的学科理论与研究手段。如今,经过近一个世纪的发展,世界考古学已经取得了长足的进步,完成了几个代际的理论更新,并且与大量相关学科深度融合,衍生了许多全新的边缘学科,拥有了丰富的研究手段。那么今日再重弹所谓中国考古学的“初心”,岂不成了鼓吹“退步”?我相信这是今日任何一个接受过当代考古学学科教育的人所不能接受的。然而这还不是问题的全部,更为致命的是,孙先生所说的“初心”事实上已经在过去的几十年里严重制约了中国考古学的发展。回顾中华文明起源研究的学术史,我们不难发现一种把古史传说当成信史,与考古发现简单对应的学界“主流”。诚如陈星灿先生所言,“把某一次迁徙、某一次战争甚至某一个人物同某一些考古文化之间的类同现象、某一城址甚至墓葬等同起来,事实上根本无助于中国史前考古学的发展和中国史前史的重建”2。遗憾的是,在孙庆伟先生的夏文化研究中,依然可见这样的简单的“等同”。今日再谈“初心”,反映出来的正是历史学界和一部分考古学者依然未能正确认识现代考古学的学科地位和其与历史学之间的关系问题,缺乏对今日学科前沿动向的了解。如果说今日学术界存在对考古学的理论与方法缺乏“了解之同情”的哀叹,这乃是部分学界同仁眼界不广、思维固化、理论知识匮乏所造成的,这不是中国考古学的发展方向出现了问题,而是中国考古学的发展超过了部分学术圈子的认知能力,这对中国考古学而言,是一件可喜的事情。在当今西方学界,一方面历史学家致力于反思和解构历史书写,深入文献形成的语境中来重新认识世界范围内的“历史书写”,从而为使用文献提供新的指引3;另一方面,历史考古学者早已着手应用刘易斯·宾福德的中程理论,将历史文献中的信息像民族考古学观察一样用来帮助解读物质文化中的人类行为和社会信息,这种解读不再是一对一的注释或考证,而是试图从典籍中对整个社会背景信息做一番重新提炼来为考古现象的阐释提供依据4。

*1.陈淳,《作为历史学科的考古学》,见陈淳《考古学前沿研究:理论与问题》,北京师范大学,2016年,第76-77页。

*2.陈星灿,《中国史前文化研究的心路历程》,见陈星灿《20世纪中国考古学史研究论丛》,文物出版社,2009年,第27页。

*3.G.E.R.劳埃德《形成中的学科——对精英、学问与创新的跨文化研究》,格致出版社,2015年,第29-51页。

*4.陈淳,同上,第89页。关于考古学与历史学关系的简要概论,见马修·约翰逊《考古学理论导论》,岳麓书社,2005年,第149-161页。

图3.迄今已在上海举办三届的世界考古论坛是中国考古学者了解世界考古学前沿动态的最佳窗口

图3.迄今已在上海举办三届的世界考古论坛是中国考古学者了解世界考古学前沿动态的最佳窗口

由此可见,中国考古学要想为中华文明起源和早期国家形态的研究贡献力量,只有不断紧跟学科潮流,提高理论水平,更新认知观念,丰富研究思路与方法才是正途。先秦考古前方需要走的路很长,需要学的东西很多,但调头重返中国考古学的婴儿期是绝不可取的。中国考古学与历史学的密切关系,使得考古学家(以及为数更多的先秦史学者)将重建我国古史看作这门学科的主要目标。但正如张光直先生所言,考古学本身不可能成为社会的历史,没有比较研究,历史过程无法被揭示出来1。将历史学问题置于考古研究的中心地位的做法,既消解了考古学研究的复杂性和多样性,也严重限制了考古学研究的视野和思路2。给中国考古学派发重建古史的任务,是历史学界的一种一厢情愿的行为,既是将中国考古学之初的不完全“发育状态”继续延续,也罔顾了世界考古学的发展潮流,继续在文化-历史考古学的初级阶段原地踏步,科学的考古学方法又沦为了一种技能,一种用来寻找史籍中匮乏的历史证据的工具。而长期停留在学术理论和研究思维的初级阶段,正是夏文化研究“虚假繁荣”的症结所在。正如有学者指出,“这些论题,可以认为都是在无从验证的假说的层面上进行的,已超出了考古学所能解决问题的范围”3。在对中华文明起源与早期社会形态的探索中,历史学与考古学本就有着不同的路径,如果说先秦史学以“重建古史”为己任,那么先秦考古侧重的则是对中国文明起源与早期发展道路的长时段把握,即不以朝代更迭为段落,而是关注一个延绵的时期内“中国性(Chineseness)”4的形成过程。由此可见,二者应该遵循各自学科的理路来探索前进,从不同的学科角度和理论维度来重构中华上古文明的图景,不必强拉一方做附庸。

*1.陈淳,《民族学对考古学阐释的贡献》,见陈淳《考古学前沿研究:理论与问题》,北京师范大学,2016,第105页。

*2.陈淳,同上,第80-81页。

*3.许宏,《“夏王朝”考古:学术史·新动向·新思考》,见中国社会科学院考古研究所《夏商都邑与文化(二)》,中国社会科学出版社,2014年,第14页。

*4.关于“中国性”这一表述和中华文明早期发展道路的概述,见刘莉、陈星灿,《中国考古学:旧石器时代晚期到早期青铜时代》,生活·读书·新知三联书店,2017年,第409-420页。

商榷四 中国考古学的发展方向在哪里?

上面我们已经否定了孙庆伟先生对中国考古学积极参与古史重建的呼吁,那么中国考古学,特别是先秦考古的发展方向在哪里呢?其实,张光直先生早就给出了答案:多了解世界考古学家的工作,看看我们能够学到些什么,又能贡献什么。他提出了中国考古学走向世界的三部曲:第一,跳出中国的圈子,彻底了解各个学科主流中的关键、核心问题。第二,研究中国丰富的资料在分析过后是否对这些属于全人类的问题有新的贡献。第三,如果有所贡献,一定要用世界性的学者(即不限于汉学家)能够看的懂得语言写出来。1然而遗憾的是,今天距离张先生写下上面这段文字已经过去20多年了,国内学界尚有很多同仁不但未能充分认识到这一问题,甚至以中国历史的特殊性为由,拒斥与国际学界的对接与交流。例如有学者认为“相当部分外国学者……不熟悉我国的历史文献,不了解我国学者对夏史研究的基本思路,也不愿去认真思考我国学者在对夏的探索中有了哪些值得重视的新材料和新论点”2。不得不说,这样的观点反映出的,一方面是对国外考古学的历史与现状缺乏了解,二是对国内考古学的实践与方向缺乏反思,造成的结果就是上面这种强调自身某些特殊性(包括研究背景、研究思路乃至研究成果)、忽视西方人文学科的普遍经验。学习过考古学史的朋友都知道,西方考古学依靠发达的资本主义经济支持,从19世纪中叶以后,就在全球范围内广泛开展起来,他们的发掘经验与考古研究背景的多元性是仅仅致力于国内考古的学者所难以想象的。无论是在埃及、近东这样保存了大量早期文献的地区,还是希腊、罗马文明这样对早期历史的记载多出自后期追述的地区,以及更为广阔的、文献记载极度匮乏乃至几乎为空白的地区,西方考古学界都取得丰硕的研究成果。这是因为他们根据研究对象区域的特点,将考古学与历史学、人类学、民族学广泛结合,不断构建出新的理论体系,设计出新的研究手段。如今,在广泛和丰厚的多文化考古研究的基础上,西方学界已经积极开展跨文化的比较研究,他们对中华文明起源和早期发展形态的一些新颖的观点,就是源于深厚的学术积累。一些国内学者目之为奇谭怪论,以为毫无借鉴意义,这是我们自身见识有限、不能理解和消化所造成的。

*1.张光直,《中国人文科学该跻身世界主流》,见张光直《考古人类学随笔》,生活·读书·新知三联书店,2013年,第81页。

*2.沈长云《夏代是杜撰的吗——与陈淳先生商榷》,转引自孙庆伟,《鼏宅禹迹》,前言第6页注释1。

令人汗颜的是,孙院长在讲座中同样流露出这种情绪。他批评当代西方先秦史学者不具备考释古文字的能力,大有把考释古文字的能力视为先秦历史与考古研究“门槛”的意味,而西方学者对先秦文献价值的低估,仿佛也是由于缺乏古文字和文献阅读能力造成的。他还特别提到罗泰教授在《宗子维城》一书中对国内先秦考古的批评是对先秦历史的特点缺乏了解的表现1。笔者对此不敢苟同。当代学科研究日益深化、细化,而古文字学又是素称艰深幽赜的领域,既然有相当一部分专攻古文字的学者,那么史学和考古工作者直接将古文字学者的考释成果“拿来用”,作为研究的辅助工具和手段不是事半功倍吗?甲骨金文中尚未确识的字还有很多,国家设立了专门的释读奖励基金,更证明其难度。不要说海外学者,国内工作在一线的考古学者,甚少听说有谁发表古文字考释成果的,而孙院长特别褒扬的熟稔古文字的高本汉,恰恰不做田野考古2,术业有专攻,这个道理应该是很明显的。如今跨学科的学术合作十分频繁,例如田野考古就需要用到很多生物学、病理学和科技手段的专业技术,除了接受基本的动植物考古、病理考古和科技考古的学术训练外,难道每位考古学家还要掌握各种科技考古设备的运行原理,乃至搞技术开发吗?主观地给学术研究设置不必要的门槛,与当今学术全球化的潮流也是不符的。我们如今强调对学术资料的及时披露,不正是鼓励更多的学者参与到中国文明的研究中来吗?众人拾柴火焰高,先秦史研究在相对冷门的海外汉学中又是极其“小众”的门类,再如此简单粗暴地“取消”为数不多的所谓海外学者的研究资格,让先秦史研究彻底变成自说自话,怎么看对学科发展都是不利的。

*1.罗泰对中国先秦考古的若干批评,集中见于罗泰《宗子维城》,上海古籍出版社,2017年,第10-27页。而罗泰所表述的,正是期待中国考古学妥善处理文献与考古间的关系,完成自身的范例与概念更新,可谓诲而谆谆。

*2.事实上,高本汉既非主攻上古史,对古文字也“没有做深入研究”,他主要兴趣在文字学和音韵学。见夏含夷《西观汉记》,上海古籍出版社,2017年,第48-51页。

孙院长在讲座中还几次提出先秦考古工作者应有学术自信,国内学者擅长的文献研读和古文字考释等“本领”对先秦考古和古史重建较为关键,而国外学者擅长的美术考古(个人认为孙院长此处可能还指美术考古中蕴含的人类学、民族学理论)相对不那么重要,特别表达了对中国学生出国学习先秦考古的不解。我相信稍微具备考古学知识的朋友都知道西方在考古学理论上的领先地位1,从张光直先生开始,国内外呼吁中国考古学界学习借鉴西方考古学特别是“恶补”人类学、民族学知识的声音便不绝于耳2。孙院长之前也提到,既然在夏文化探索中我们掌握的材料着实有限,那么就应该转换研究的思路。这个思路不向拥有先进理论的西方取经,而是在向文献本位回归的过程中进行自我创新或发明,重新打出历史主义考古学的旗帜,恐怕是与当今世界考古学的发展方向背道而驰的。因此,过分强调考古学的编史作用,贬低人类学和其他学科的价值,只会曲解国家考古学变革的意义,妨碍这门科学的视野与进取心,削弱考古学为了解和重建历史提供独到见解的能力3。目前中国考古学界作为一个“后进生”,唯有谦虚地学习借鉴,全面提升学科素养,而不是大言在先秦考古中什么知识重要,什么知识不重要。

*1.对目前国内考古学研究瓶颈的评述,以及对提供理论素养的呼吁,见陈胜前,《思考考古学》,科学出版社,2014年,第五章与第六章。亦见张萌《西学中用 与时俱进——陈淳教授访谈录》,《南方文物》,2013年第3期。

*2.例如张光直《考古学与“如何建设具有中国特色的人类学”》,见张光直,《中国考古学论文集》,生活·读书·新知三联书店,2013年;张光直《建议文物考古工作者熟读民族学》,见张光直《考古人类学随笔》,生活·读书·新知三联书店,2013年;陈淳《民族学对考古学阐释的贡献》,《考古学前沿研究:理论与问题》,北京师范大学,2016。

*3.陈淳,《作为历史学科的考古学》,见陈淳《考古学前沿研究:理论与问题》,北京师范大学出版社,2016年,第87页。

图4.德国学者罗樾(Max Loehr,左),中国青铜器研究的海外开创者,坚持以美术史理路研究商周青铜器

图4.德国学者罗樾(Max Loehr,左),中国青铜器研究的海外开创者,坚持以美术史理路研究商周青铜器

令人欣慰的是,目前国内考古学界的许多有识之士和考古事业的主管部门,早已意识到了与国际主流学界对话的紧迫性,积极推动和开展“走出去”和“引进来”的学术发展战略。一方面国内考古工作者走出国门,参与邻近国家的考古发掘,近年来甚至深入世界闻名的考古学圣地——尼罗河畔和中美洲雨林,与西方顶尖考古队伍一同探索古埃及文明、古代玛雅文明,广泛地交流发掘经验,实地学习前沿理论与方法1;国内优秀的考古学者也积极着手进行英文写作,用国际通用的学术语言,向世界考古学界介绍中国考古学的最新成果与动态2;另一方面,积极邀请海外学者和考古工作队参与国内考古发掘,虽然目前国内开展的一些考古合作项目,由于主导方的不同,在具体工作目标和旨趣上略有差异3,但这样的活动无疑为双方增进了解,推动国内考古工作的优化升级提供了最直接的帮助。近年来国内许多大学和考古文博单位也主动邀请国际一线考古学者来中国讲学,重点介绍世界各地的考古学研究工作4。最后,特别值得一提的是,在社科院考古研究所和上海市文物局牵头下,我国已经于2013年、2015年和2017年成功举办了三届世界考古论坛5,让全球考古学顶尖学者汇聚一堂,介绍世界范围内考古研究的新成果,给了许多国内学者一次全面接触学界前沿的交流机会。而配合论坛的各项公共考古活动,也给国内公众带来了难得的文化体验。

*1.见中国考古网(http://kaogu.cssn.cn/)相关报道。

*2.例如国际著名的学术出版社Wiley-Blackwell于2013年出版的《A Companion to Chinese Archaeology》一书,内容为新石器时代至殷墟时期的中国考古学,书中绝大部分章节均为国内一线考古学者撰写。

*3.刘莉、陈星灿,《中国考古学:旧石器时代晚期到早期青铜时代》,生活·读书·新知三联书店,2017年,第22页。

*4.例如社科院考古所已将关于古埃及考古的讲座资料整理出版。见中国社会科学院考古研究所《埃及考古专题十三讲》,中国社会科学出版社,2017年。

*5.第一届和第二界世界考古论坛的会志已分别由科学出版社和中国社会科学出版社出版。见中国社会科学院考古研究所等《首届世界考古论坛会志》,科学出版社,2015年;中国社会科学院考古研究所等《第二届世界考古论坛会志》,中国社会科学出版社,2017年。

相信沿着上述可喜的趋势继续前行,中国考古学界能够紧跟世界考古学的发展脚步,积极融入国际学术大家庭,特别是把史前和早期历史置于全球史前史的语境下,开展比较考古学研究1,为中华文明起源与早期社会演进道路的研究耕耘出真正具有重大学术价值的成果。

*1.这也是世界考古学泰斗伦福儒勋爵对中国考古学的期许,见中国社会科学院考古研究所等《首届世界考古论坛会志》,科学出版社,2015年,第25页。

结语 以夏文化探索为契机,推动公共考古的发展

在孙先生《鼏宅禹迹》一书付梓前后,除了学界的研讨活动,相关出版社及大众媒体也进行了许多宣传报道1,他们采访了孙先生和观点与之相左的学者,也邀请他们进行“对谈”活动,在社会上引起了广泛的关注,掀起了一场对夏文化的热议。

*1.例如《上海书评》早在2016年就对孙庆伟先生进行了专访。今年《第一财经》又对孙庆伟先生和许宏先生做了访谈,北京大学则邀请专家学者举办了《鼏宅禹迹》新书研讨会,《三联生活周刊》2018年第23期更是以“寻找夏朝”为主题,将这一考古学热点推送到了最广泛的社会接触面。

图5.盘龙城国家考古遗址公园总效果图(来源:荆楚网图片频道)

图5.盘龙城国家考古遗址公园总效果图(来源:荆楚网图片频道)

客观地讲,让夏文化探索这一考古学热门问题,走出学术的象牙塔,走进大众的视野,让它真正的“热”起来,这当然是一件好事。公共考古是当今全球考古学界的热点,也是考古学在重新定义学科价值的重大转型。一个艰深的考古学话题能够引起公众的注意,一方面固然是国人历史情怀的深厚,另一方面也不可谓不是一种宣传的成功。但是,如何引导公众深度参与,如何传递准确的学术信息,特别是在中国这个有着强烈历史情感的国家,如何对缺乏考古学知识的大众客观公正地介绍这场学术争论,是一个值得考古学从业者思考的问题。

以笔者在社交媒体上的观感,绝大部分普通民众是支持孙先生观点的,乃至无法理解这一学术争论的意义所在。因为凡是接受过义务教育的普通中国人在教科书上学到的便是夏王朝是中国第一个奴隶制王朝,是中国历史的起点。现在突然把这个王朝存不存在的争论摆在他们面前,一时确实难以接受。这说明什么呢?笔者以为一方面是我们的学校教育的滞后,教科书不能公允和及时地反映学界观点;另一方面是过于强调民族情感和历史认同,影响了对学术观点的接纳1。网上甚至有将质疑夏王朝存在的学者指为“汉奸”的极端言论,这都说明相关教育的缺失和传统思维的掣肘妨碍了公共考古在中国的进一步开展。在新的世纪,随着国家的富强和学术的繁荣,我们应该更加自信与平和地看待学术争论,客观而诚实地认识民族的过去。

*1.有学者担忧这样的倾向还将继续延续下去,见刘莉、陈星灿《中国考古学》,生活·读书·新知三联书店,2017年,第19-23页。

公共考古事业在我国尚处于起步阶段,绝大部分民众对考古学缺乏基本知识,特别是“盗墓”题材的文艺作品严重歪曲了考古学的形象。夏文化的探索由于其关乎中华文明起源这一重大问题具备些许“先天优势”,是吸引民众参与、普及考古知识的良好契机,也是纠正长期以来以文献本位讲述历史这一滞后理念的机遇。因此,考古工作者不仅不应当因为夏文化研究的艰深幽赜,就把广大热心民众拒之门外,而是应当配合大型遗址公园建设1做好知识普及工作,开放学术门槛,鼓励和引导公众的关注和参与2,勇于接受公众的质疑。

*1.正如查尔斯·海曼教授指出的,“考古遗址是一种珍贵而稀有的资源,它们记录了人类的过去,因此只有通过公众参与才能得到真正的保护”。查尔斯·海曼《泰国、柬埔寨和中国:三种不同的公共考古角色》,见中国社会科学院考古研究所等《第二届世界考古论坛会志》,中国社会科学出版社,2017年,第292页。

*2.国外一个优秀的利用考古遗址开发公共考古项目的案例见科林·伦福儒、保罗·巴恩《考古学:理论、方法和实践》,上海古籍出版社,2015年,第506-515页;国内对利用大遗址保护开展公共考古事业的探索,见黄琼、周剑虹《大遗址阐释系统构建初步研究》,《江汉考古》,2014年第2期。

史学史研究者王晴佳指出,顾颉刚之所以发起“古史辨”运动,“是因为他们认为有必要在一个科学基础上呈现中国历史。这被视作一件紧急事务,因为假如他们无法迅速完成这一项目,那么外国历史学家便会取而代之。”1必须拿得出能够,并且也应该经受得住世界学界和公众检验的研究成果,才称得上“整理国故,再造文明”。因此,笔者相信,在开放与改革这一时代精神之下,那种动辄排斥公众参加,拒绝国际对话,甚至粗暴地取消对方的研究资格,乃至扣上各种意识形态色彩“帽子”的做法无疑与人类文明发展背道而驰,希望这样的说法和做法早日销声匿迹。

*1.王晴佳《神话与历史之间》,第226页。

参考文献

Amelie Kuhrt《The Persian Empire:A Corpus of Sources from the Achaemenid Period》,Routledge,2010年

Mark Edward Lewis《The Flood Myths of Early China》,State University of New York Press,2006年

Li Min《Social Memory and State Formation in Early China》,Cambridge University Press,2018年

Mario Liverani《The Ancient Near East:History Society and Economy》,Routledge,2014年

John Romer《A History of Ancient Egypt(Volumn 2)》,Thomas Dunne Books,2016年

Anne P. Underhill ed.《A Companion to Chinese Archaeology》,Wiley-Blackwell,2013年

Toby Wilkinson《The Rise and Fall of Ancient Egypt》,Random House,2010年

扬·阿斯曼,《文化记忆——早期高级文化中的文字、回忆和政治身份》,北京大学出版社,2015年

艾兰,《世袭与禅让——古代中国的王朝更替传说》,商务印书馆,2015年

陈淳,《考古学前沿研究:理论与问题》,北京师范大学,2016年

陈胜前,《思考考古学》,科学出版社,2014年

陈胜前,《为什么夏是一个问题》,《读书》2019年2期

陈星灿,《20世纪中国考古学史研究论丛》,文物出版社,2009年

尼古拉斯·戴维、卡罗·克拉莫著,郭立新、姚崇新等译,《民族考古学实践》,岳麓书社,2009年

傅斯年,《傅斯年全集·第三卷》,湖南教育出版社,2003年

何炳棣,《黄土与中国农业的起源》,中华书局,2017年

黄琼、周剑虹,《大遗址阐释系统构建初步研究》,《江汉考古》,2014年第2期。

伊恩·霍德、司格特·哈特森著,徐坚译,《阅读过去》,岳麓书社,2005年

井中伟、王立新,《夏商周考古学》,科学出版社,2013年

G.E.R.劳埃德著,陈恒、洪庆明、屈伯文译,《形成中的学科——对精英、学问与创新的跨文化研究》,格致出版社,2015年

刘莉、陈星灿,《中国考古学:旧石器时代晚期到早期青铜时代》,生活·读书·新知三联书店,2017年

刘跃进、程苏东主编,《早期文本的生成与传播》,中华书局,2017年

科林·伦福儒、保罗·巴恩著,陈淳译,《考古学:理论、方法和实践》,上海古籍出版社,2015年

罗泰著,吴长青、张莉、彭鹏等译,《宗子维城》,上海古籍出版社,2017年

查尔斯·梅尔维尔著,俞雨森译《完者都的巡游,1304-1316》,收入余太山、李锦绣 主编《欧亚译丛(第一辑)》,商务印书馆,2015年版

希安·琼斯著,陈淳、沈辛成译,《族属的考古:构建古今的身份》,上海古籍出版社,2017年

G.埃利奥特·史密斯著,刘凤华、袁指挥译,《文化的扩散》,格致出版社,2017年

孙庆伟,《鼏宅禹迹:夏代信史的考古学重建》,生活·读书·新知三联书店,2018年

孙庆伟,《周代用玉制度研究》,上海古籍出版社,2008年

孙庆伟,《追迹三代》,上海古籍出版社,2015年

王明珂,《反思史学与史学反思》,上海人民出版社,2016年

王晴佳,《神话与历史之间》,收入 斯特凡·贝格尔 主编《书写民族:一种全球视角》,浙江大学出版社,2018年

夏含夷,《西观汉记:西方汉学出土文献研究概要》,上海古籍出版社,2018年

夏鼐,《中国文明的起源》,文物出版社,1985年

许宏,《何以中国:公元前2000年的中原图景》,生活·读书·新知三联书店,2014年

许宏,《先秦城邑考古》,金城出版社,2017年

马修·约翰逊著,魏峻译,《考古学理论导论》,岳麓书社,2005年

张光直,《中国考古学论文集》,生活·读书·新知三联书店,2013年

张光直,《考古人类学随笔》,生活·读书·新知三联书店,2013年

张国硕,《中原地区早期城市综合研究》,科学出版社,2018年

张萌,《西学中用 与时俱进——陈淳教授访谈录》,《南方文物》,2013年第3期

中国社会科学院考古研究所,《夏商都邑与文化(二):“纪念二里头遗址发现55周年国际学术研讨会”论文集》,中国社会科学出版社,2014年

中国社会科学院考古研究所,《夏商都邑与文化(一):“夏商都邑考古暨纪念偃师商城发现30周年国际学术研讨会”论文集》,中国社会科学出版社,2014年

中国社会科学院考古研究所等,《第二届世界考古论坛会志》,中国社会科学出版社,2017年

中国社会科学院考古研究所等,《首届世界考古论坛会志》,科学出版社,2015

“夏之兴也以涂山”的禹会考古遗址 为何进入不了夏王朝时期

夏文化一直是我国历史和考古研究中备受国内外广泛关注的重要课题,也是整个中华文明形成和发展研究中至为关键的学术问题。至今为止,关于夏文化的研究仍存在一些问题和分歧,包括田野考古和理论研究方面的挑战。为了解决这些问题,国家文物局于2020年启动了“考古中国·夏文化研究”重大项目(2020—2024),其中二里头考古遗址和禹会考古遗址成为重点研究对象。我要新鲜事2023-10-02 18:38:570000大妈说“快吃不起蔬菜了”,古代的蔬菜贵不贵?

中国古代的菜市场本文作者倪方六近来,“菜价”成了话题。据报道,农业农村部数据显示,从7月初开始全国蔬菜价格连续7周上涨。北京新发地市场一组数据显示,8月17日,新发地市场蔬菜的加权平均价是2.10元/公斤,比8月10日的1.96元/公斤上涨7.14%;比去年同期的2.06元/公斤上涨1.94%。周环比大幅上涨;年同比小幅上涨。我要新鲜事2023-05-27 00:44:470001我也当了回“史官”

沮诵微刊(刘梦扬)·2016-10-0923:08今天很荣幸负责为郭静云教授作《商代礼器人面寻钥》讲座的记录,体会了一把当“史官”的感觉。我要新鲜事2023-05-27 05:14:440000融·汇——西藏札达桑达隆果墓地

发掘单位西藏自治区文物保护研究所项目负责人何伟#十大考古#桑达隆果墓地位于西藏自治区阿里地区札达县桑达沟沟口,地处喜马拉雅山脉西段北麓,海拔3700米,地势北高南低,属山地半荒漠与荒漠地带。桑达隆果即藏语Sangsdarlungmgo的音译,意为“桑达沟口”。▲桑达隆果县城,象泉河(东向西)我要新鲜事2023-05-07 18:11:230000