王巍:百年心语 续写华章——《中国考古学百年史》编写记

#虎年有娱#非常感谢各位在百忙之中前来参加《中国考古学百年史》的首发式。经过为期三年的努力,《中国考古学百年史》终于出版了。此时此刻,作为这部书稿的组织者、主编,我的心情非常激动。我们终于完成了这部在中国考古学百年史上文字体量最大,内容最丰富,参加撰写的学者最多的集体项目!回顾三年多来的艰辛历程,我感慨万千,心中充满感激之情。

我们于两个月前举办了纪念中国现代考古学诞生一百周年的系列活动。中国考古学自1921年诞生,到今年走过了一百年的历程。这一百年中,中国考古学经历了上个世纪二、三十年代的诞生、起步期,到新中国成立后至十一届三中全会之前的初步发展期,改革开放以后到二十世纪末的快速发展期,进入新世纪以来的蓬勃发展期,已经发展成为学科门类齐全,学术体系较为成熟,在国际上有相当影响的学科。

在考古学科经历了百年发展的今天,系统回顾中国考古学百年的发展历程,认真总结考古学各个领域研究的进展,探讨建立以马克思主义为指导,建设具有中国特色考古学的发展之路,促进中国考古学更好、更快地发展,为提升中国考古学的国际地位和影响力,为增强民族文化自信,实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量,是非常必要的。从这个意义上来说,这部书的出版是中国考古学百年史的一个极有意义的事件,也是对百年中国考古很好的纪念。

看到在会场摆放的这套书,我心中十分激动,回想起三年半之前开始策划撰写这套书的情景。

2018年春天,我和王伟光院长谈起2021年将迎来中国现代考古学诞生一百周年,中国考古学会将举行一系列纪念活动。伟光院长建议我领衔撰写一部《中国考古学百年史》。我开始时觉得要组织很多人做这样的集体项目难度太大了,有些犹豫。伟光院长鼓励我说,中国现代考古学诞生一百周年,应当做几项具有影响的事。撰写这部书是对中国考古百年很好的纪念。伟光院长的话激励了我,让我下决心承担起这个任务。

正如伟光院长所言,在中国考古学迎来百年诞辰之际,确实很有必要对中国考古学百年的发展历程进行系统回顾,总结经验,并对其今后的发展趋势与方向进行前瞻。中国考古学史的梳理,对于了解中国考古学的发展历程,已经取得的重要发现和为学术界所认可的研究成果,是具有重要作用的,也将为中国考古学未来的发展提供前瞻。在梳理中国考古学发展的基础上,对比国外相关研究成果和结论,将有利于中国考古学更好地对接世界考古学界。

众所周知,一个学科的学术史是该学科研究的重要领域。学术史研究价值在于,通过对学科发展历程的回顾,尤其是重要发展转折节点的总结,对某学科的发展历程和相关学术动态、成果了然于心,明确前此所取得的成果与学科研究中存在的不足,从而为未来研究方向提供预判,力争在吸纳有关成果的基础上,对相关学科的深入研究具有极为重要的意义。这部《中国考古学百年史》就是一个对中国考古学百年历程的认真回顾。

本书并非对中国考古学百年发展历程整体笼而统之地论述,也不是要写成各个领域的考古发现史,而是希望写成百年来中国考古学各重要研究领域的重大考古发现促进相关考古研究进展历程的回顾。本书把百年来的中国考古学按照石器时代、夏商周时代、秦汉到宋辽金元明清时代考古、科技考古以及各个考古学专题研究分为四大部分,将每部分分解为50个左右的研究课题,每个研究领域按照时间顺序和研究进展的脉络来回顾,主要内容包括:对于各领域研究具有重要意义的考古发现、重要研究成果(重要遗址的考古发掘报告、重要的学术论文和研究专著)的出版、对于相关领域研究具有创新意义的学术观点的提出、新的研究理念和新的理论、方法的应用及产生的影响等,并希望作者能够结合国内外学术背景与动态进行分析和点评,包括对今后该领域发展方向的前瞻。此外,还请各撰写人精选提供本人撰写领域的大事记,以增强本书的资料性。通过这部书,读者可以了解中国考古学各个领域、各个研究课题的相关考古发现和研究过程的来龙去脉和目前进展,从这个意义上来说,本书也许可以说是一部独具特色、名副其实的中国考古学研究的百科全书。

本书的撰写主要是由国内对该课题研究造诣深厚的一流学者(特别是在考古一线的学者)担纲领衔。参加此书撰写的作者绝大多数是五零后和六零后的资深学者;也有一部分是请五零或六零后的学者领衔,与一位年轻的学者合作撰写;还有一小部分内容是请“985”高校近年毕业的博士来承担的。从这个意义上来说,这部书是中国考古学老中青几代学者相结合,通力合作完成的。

正当各位同行接受委托,着手撰写此书各个章节的时候,爆发了新冠疫情。为了防止病毒扩散,二零二零年春节以后的几个月里,各个城市纷纷关闭公共场所,各个研究机构人员和大学教师居家办公,作者们无法到图书馆甚至自己的单位查找资料,给撰写工作带来了极大的困难。在这种情况下,我们后延了交稿时间,大家也积极想办法,克服困难,积极完成任务。湖北大学的孟华平先生在疫情爆发时正在湖北天门参加亲戚的婚礼,因武汉封城不能返回武汉。因离开武汉市时没有带电脑和任何资料,根本无法开展撰写工作,甚至一度基本生活都遇到困难。武汉解封他回到家中后,立刻着手撰写,比绝大多数学者交稿时间都要早地完成了任务,令人十分感动。还有些年过花甲乃至年逾古稀的作者,欣然承担写作任务,不辞辛苦,按时提交稿件。北京大学莫多闻先生先后四易其稿,提交了45万字的稿件,因为篇幅原因,压缩到了13万字左右;北京大学赵化成教授也是四易其稿,并主动不断增补最新资料,将刚刚发现的新材料也补充其中。这些在学术界都享有盛誉的学者能够如此认真地完成撰稿任务,令人感到由衷地敬佩。

在此书的撰写过程中,我们遇到最大的困难是,极个别学者接受了我们的委托答应撰写,但由于种种原因未能完成撰写任务。我们只好再赶紧找相关学者“救场”,如明清时代的城址和墓葬,就是在这种情况下,紧急委托北京大学的杭侃先生和南开大学刘毅先生承担撰写任务。铅同位素分析也是在类似的情况下,紧急请北京大学的崔剑锋教授承担。青年学者单月英临时承担了匈奴考古的部分任务,自费聘请翻译补充俄文、蒙文新资料。在此,我要特别向这些在紧急情况下出手相助,承担起撰写任务的同仁们表示由衷感谢!

在撰写过程中,还有不少学者克服了各种困难完成任务,如中国社会科学院考古研究所的龚国强先生负责《隋唐长安城考古发现与研究历程》的撰写任务。他夫人身患重病,生活难以自理,需要他照顾,隋唐长安城的考古工作又非常繁忙,在这种情况下,他还是挤出时间撰写,终于在截稿最后时间之前完成了任务,令人十分感动。

在参加此书编撰的学者中,完成撰写工作量最大的是北京大学的秦大树教授。我们委托他撰写从魏晋南北朝到宋元明清瓷器考古研究的历程,面对繁重的编写任务,他非常认真,动员了多位弟子,共撰写了数十万字的文稿,并在最后截稿期限之前交稿。

在此书出版之际,作为本书的主编,我要向很多很多人表示我由衷的谢意!

首先,我要感谢参加这部书撰写的276位学者,是他们在非常繁忙的情况下,在新冠病毒肆虐,查找资料极为困难的情况下,挤出时间完成了这部书的撰写任务。这部书凝聚着全体参加撰写工作的学者们的心血,是大家齐心协力,共同努力的成果。

我要感谢中国社会科学出版社的赵剑英社长、王茵副社长以及考古编辑部负责人郭鹏和参加此书编辑工作的各位责任编辑。赵剑英社长从本书的洽商阶段就积极参与,欣然承诺中国社会科学出版社出版这部书;王茵副社长负责组织这部书申报国家出版基金资助,并领导了此书的编辑工作;郭鹏为首的考古编辑部的各位责任编辑承担了这部书繁重的编辑任务,认真负责,精益求精,在比较短的时间内,保证了这部书的编校质量。

我还要感谢中国社会科学院考古研究所的领导和参与与编撰有关事务性工作的同志们。陈星灿、朱岩石、施劲松和刘国祥,他们参与了这部书的体例和内容的商讨、国家社科基金重大项目申请等方面的工作。中国社会科学院考古研究所的高江涛和庞小霞夫妇,他们在各自承担繁重的科研任务情况下,为此项目申请国家社科基金重大项目付出了大量精力。

我要特别感谢本书撰写工作的秘书常怀颖博士。从本书体例的确定,样章的撰写,到和出版社的沟通以及与广大作者的联系,他付出了超出常人想象的巨大辛劳,他是这部书得以顺利完成的最大功臣之一。

我还要感谢国家社科基金工作办的领导、中国社会科学院科研局和参加评审的评委们,是你们的支持使此书成为国家社科基金重大项目,这是对参加此书撰写的全体作者的一个很好的激励。

最后,我要特别感谢中国社会科学院原院长王伟光先生。是他最先提出了编写这部书的倡议;是他鼓励我克服了畏难情绪下决心组织此书的撰写;是他亲自找到中国社会科学出版社的赵剑英社长,促成社科出版社将这部书作为出版社的重点出版项目;是他积极支持我们申报国家社科基金重大课题;是他三年来一直关心此书的撰写,多次询问这部书的进展情况。可以说,如果没有他的倡议和鼎力支持,如果没有他的激励,就没有这部书的问世。鉴于王伟光先生对于此书的编写出版所做出的贡献,我决定邀请王伟光先生担任这部书的名誉主编,相信参与此书撰写和编辑的各位能够理解并赞同这一动议。

这部集体著作的读者对象是从事中国考古学研究的学者和在校从事中国考古学学习的大学生和研究生,以及从事中国古代历史研究的学者,这部著作使他们得以了解中国考古学相关领域的研究历程和成果。另一方面,具备大学本科学历,对中国考古学和古代历史感兴趣的读者也可以通过这部书了解百年中国考古学各个研究领域走过的历程。从这个意义说,希望这部书成为中国考古学界与古代历史研究的学者、青年学生、对考古学感兴趣的民众相联系的桥梁。

在此,我要再次向克服重重困难,完成撰写任务的全体作者表示由衷的谢意!我要特别感谢那些“临危受命”,在较短的时间内完成撰写任务的先生。正是由于大家齐心协力,共同努力,才使这部书得以问世。

我也深知,由于是这样大型的集体项目,在撰写风格、相关学术内容和观点等方面不可避免地会存在不够统一,甚至有所抵牾的情况,限于时间、精力和我的学识,我们采取了尊重撰写者观点的做法。在书中对各领域研究历程的回顾中,可能会存在撰写者因篇幅和时间所限,对相关考古发现和研究资料有所取舍,可能有些研究成果未被提及或未能充分论述,敬请各位学界同仁谅解。此书的出版恰逢中国考古学诞生一百周年,谨以此书作为向我们所钟爱并毕生为之奋斗的中国考古学百年诞辰的献礼!

同志们,朋友们,我们正在迎来中国考古学的黄金时代,让我们共同努力,用辛勤田野的工作,持之以恒的研究,在祖国广袤的大地上,用我们的智慧和自信自强,书写下一个百年的中国考古学发展史,为实现中华民族的伟大复兴贡献考古工作者独特的贡献!

「考古词条」青铜时代 · 洛阳中州路东周墓

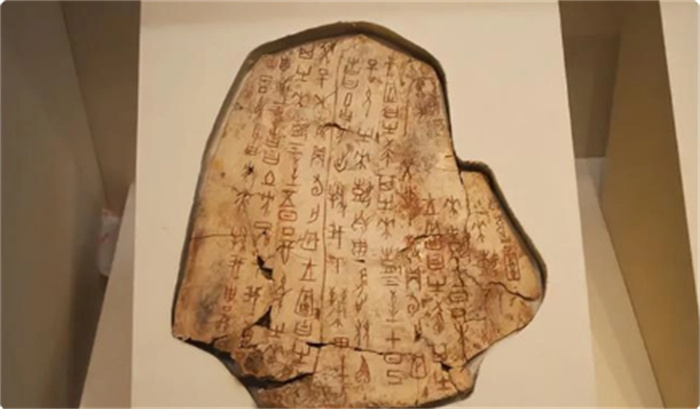

洛阳中州路东周墓为东周时代周人墓葬。位于横贯河南省洛阳新旧市区的中州路一带。年代约当公元前8世纪至前3世纪。1954年发现,随后由苏秉琦主持,中国科学院考古研究所进行发掘。1959年出版有考古学专刊《洛阳中州路(西工段)》。根据这批墓葬的随葬品提出的7期划分,成为中原地区东周墓分期断代的标尺。我要新鲜事2023-05-27 15:12:380000历史有1500年空白期 无史料记载到底发生了什么

中华文化的历史可以追溯到遥远的古代部落时期。炎黄子孙在这些部落中逐渐形成了独特的文化,这一历程一直延续到后来的夏朝,这是我国历史上的第一个封建王朝。随着商朝的兴起和商纣王的倒台,我国进入了春秋战国时期,随后又经历了秦朝的统一和汉朝的文化繁荣。然而,一些外国人认为我国的历史只能从商朝开始计算,认为我国的文明只有3500年,而不是5000年。1、仰韶文化的发现我要新鲜事2023-08-20 21:02:000001“始作俑者,其无后乎”,孔子为何气急败坏地骂用陶俑陪葬的人?

春秋战国时期,以孔孟为首的儒学高速发展,成为了中国历史上最为经典的学说思想之一。在这期间诞生了不少脍炙人口的话语和成语,“始作俑者,其无后乎”就是其中之一。这句话是孔子原创,意思是第一个用陶俑作为陪葬品的人,应该断子绝孙。那么孔子这样一个极为重视礼仪的人,为什么说出如此狠毒的诅咒呢?这是因为用陶俑陪葬违背了儒家“厚养薄葬”的思想,破坏了现有的礼乐制度,引起了文化的退化。我要新鲜事2023-06-13 20:56:560000葡萄牙龙:欧洲最原始装甲恐龙(体长仅4米/1.9亿年前)

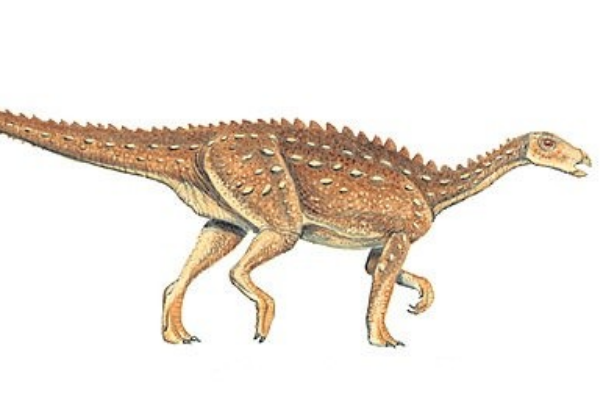

葡萄牙龙是一种装甲亚目恐龙,诞生于1.9亿年前的侏罗纪早期,体长仅4米,属于小型植食性恐龙的一种,第一批化石是发现于欧洲的葡萄牙。葡萄牙龙可能比被称为装甲恐龙祖先的棱背龙还要更加原始,葡萄牙最古老恐龙的称号可能非它莫属了。葡萄牙龙的体型我要新鲜事2023-05-09 13:38:510001