讲座:霍巍:西藏中古佛教艺术中的创造与吸纳

本文为“纪念宿白先生诞辰一百周年——石窟寺考古系列讲座”第九讲的讲座纪要。主讲人为来自四川大学的霍巍教授,主题为《波罗艺术还是本土风格?——西藏中古佛教艺术中的创造与吸纳》。现摘录于下,感兴趣的朋友可以看看。

图1:主讲人霍巍教授

图1:主讲人霍巍教授

霍巍教授的讲座援引了丰富的考古材料,为我们展示出西藏地区波罗艺术源流与演进问题的复杂性。讲座主要由四部分组成:第一部分介绍了典型波罗艺术风格的基本特征;第二部分引用新旧考古材料,展示了波罗艺术风格于我国西藏地区的本土化流变;第三部分以吐蕃时期遗存为例,进一步探讨西藏波罗艺术的来源问题;第四部分是本次讲座的小结。

一

霍老师开讲即指出,宿白先生《藏传佛教寺院考古》一书,已敏锐捕捉到夏鲁寺木雕佛像带团窠花纹的厚重袈裟,札塘寺壁画供养人的高冠头饰、六挐具形式的背光等特殊形式,反映出西藏本土艺术风格与外来艺术风格的交融问题。由此引出本次讲座的核心概念:波罗艺术风格。

图2:印度现存波罗艺术风格造像

图2:印度现存波罗艺术风格造像

广义上的波罗艺术,指的是8世纪末-9世纪前半叶,随着波罗王朝的兴起而向外强势传播,并广泛流行于11-13世纪西藏、南亚各地的印度晚期佛教艺术风格。

以东北印度-尼泊尔地区现存造像为例,霍老师为我们介绍了波罗艺术的四大核心特征:第一,造像的世俗化,出现大量复杂装饰品;第二,与印度教交流进一步加强,出现多头多臂菩萨像,站姿呈三折腰;第三,宝冠佛像出现;第四,背龛形制改变,出现六挐具台座。

二

然而,观察11-13世纪我国西藏西部、卫藏、敦煌、西夏等地现存壁画、佛像、唐卡画,霍老师指出,上述遗存呈现的波罗艺术风格明显掺杂了地方因素。

图3:札塘寺壁画中的菩萨像

图3:札塘寺壁画中的菩萨像

以宿先生重点关注的札塘寺、夏鲁寺为例。壁画中的菩萨像头戴三花冠、五花冠,台座具备早期六挐具式样,确属波罗风格;但无论是菩萨冠后的高头巾、佛像所着的厚重佛衣,抑或是与内地相近的轮廓线条、使用晕染绘制面部肌肤的做法,均体现出其他元素的杂糅,与印度-尼泊尔地区的传统波罗样式明显有别。

图4:桑达1号窟北壁壁画与上排五佛之一

图4:桑达1号窟北壁壁画与上排五佛之一

类似现象也可见于近年西藏西部阿里地区的两处新发现。

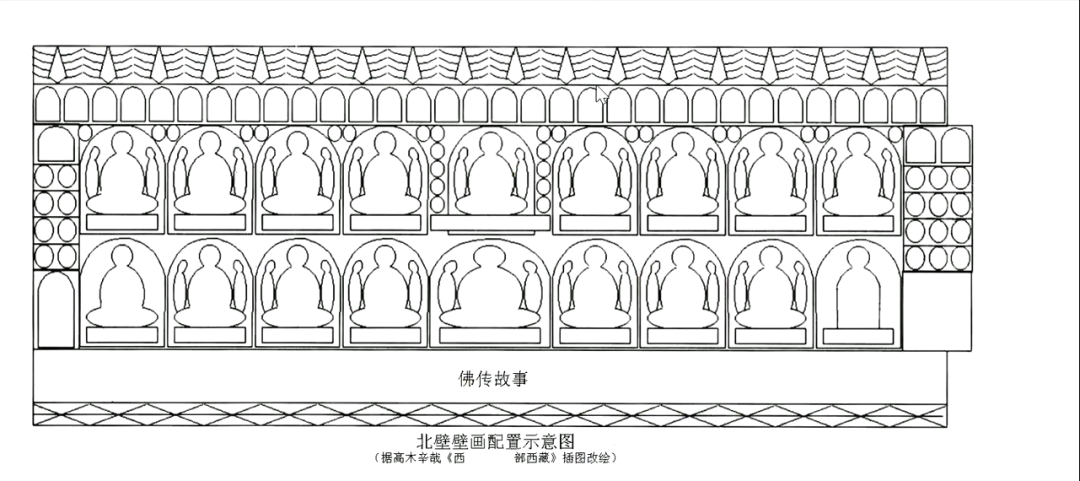

首先是桑达石窟。该窟时代早至11世纪,其壁画一改此前以曼陀罗造像为主的克什米尔风格,以尊像为主要配置、使用六挐具台座、两侧胁侍菩萨呈三折腰且双腿并列分立的站姿,是本地区开始接受波罗艺术的重要转折点。但霍老师也提到其中保留的本地艺术特征,如底部带有赞语题记的佛传故事、顶部水鸟垂幔纹装饰带以及周壁千佛装饰的流行。

其次是帕尔嘎尔布石窟。该窟壁画的内容配置与桑达石窟类似,六挐具台座已绘制完全。胁侍菩萨的站姿、底层供养人像的服饰等处也体现出地区的独有风格。

整合上述新老考古发现,霍老师指出,“波罗艺术风格”应是一个范围极广的概念,其内部因地区不同而有差异。

三

为了探明各地波罗艺术风格在传播、发展过程中的相互影响关系,并进一步梳理11世纪西藏波罗艺术的来源问题,霍老师认为,我们应回溯地区早期文化现象,即吐蕃时期(7-9世纪)遗存,以找寻答案。讲座后半程,霍老师分别介绍了前弘期的西藏拉萨扎拉路甫石窟、藏东地区吐蕃时期诸石刻造像、敦煌吐蕃时期遗存以及西藏东部芒康发现吐蕃摩崖造像。上述遗存中均表现出了早期波罗式样与本土艺术的有机融合。

图5:藏东地区吐蕃时期石刻造像

图5:藏东地区吐蕃时期石刻造像

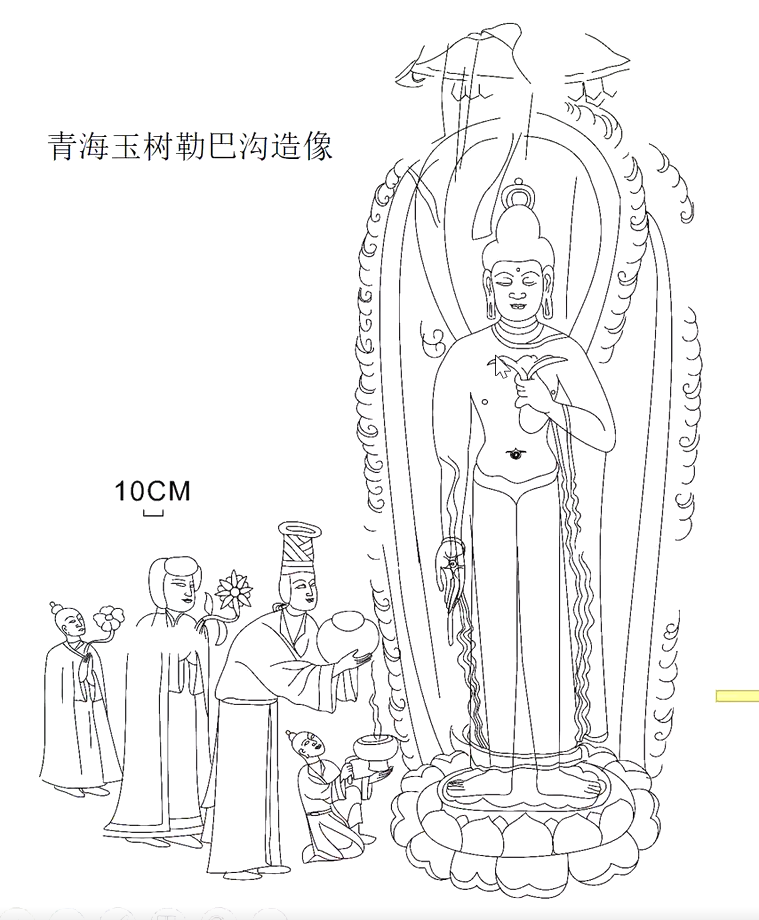

如四川石渠县、青海玉树勒巴沟地点发现的一批吐蕃时期石刻造像。胁侍菩萨站姿略折,已经蕴含了波罗风格的雏形;而主尊座下的双狮,两旁出现头戴高冠、身着大翻领交襟长袍的供养人形象(结合题记,可知为吐蕃赞普),则是吐蕃佛教造像的典型特征。由此,霍老师认为,自吐蕃时期开始,外来的波罗艺术风格已不断改造,逐渐渗入本地元素,与本土传统有机结合。

图6:吐蕃时期青藏高原交通线路图

图6:吐蕃时期青藏高原交通线路图

西藏地区波罗艺术发展的高潮,正值其大力吸纳外来佛教艺术元素的时期。因此,针对波罗艺术的源流问题,霍巍教授结合交通路线图指出,地区可能从敦煌-于阗北线、藏西一线、印度-尼泊尔南线、藏东一线四个不同方向接受了波罗艺术,同时也在进行佛教艺术的本土化改造。

四

最后,霍老师对本讲内容进行小结,主要有以下四点:

第一,吐蕃时期开始(7-9世纪),西藏本土佛教艺术已经受波罗风格的影响。

第二,西藏佛教后弘期(11世纪)以来,波罗艺术继续发展、影响不断扩大,西藏全域均有类似遗存出现,但已不完全是东印度-尼泊尔的典型波罗式样,融合了本土特色。

第三,西藏西部、中部(卫藏)、东部地区可能有不同方向的传播路线存在,反映出不同的风格与特色。

第四,西藏地区佛教艺术一方面吸纳外来波罗式样的元素,同时积极改造、融入吐蕃以来的本土风格,完成了佛教艺术本土化的重要历程,其杂糅的特征从侧面反映了佛教中国化、多民族交往、交流和交融的历史事实。

男人300碗买金碗去鉴定 专家的话让男人惊呆(天价金碗)

男人花300万买到的一对金碗价值接近千万元。山东一藏宝人在古玩市场花了300万买了一对金碗前来鉴宝,因为妻子知道后骂他傻子,竟花300万人民币买2个破碗,并扬言要和他离婚。男子说自从买回来这2个碗之后他的老婆就要跟他离婚。鉴宝节目我要新鲜事2023-12-20 18:05:330004讲座:王法岗:泥河湾盆地旧石器时代考古概述

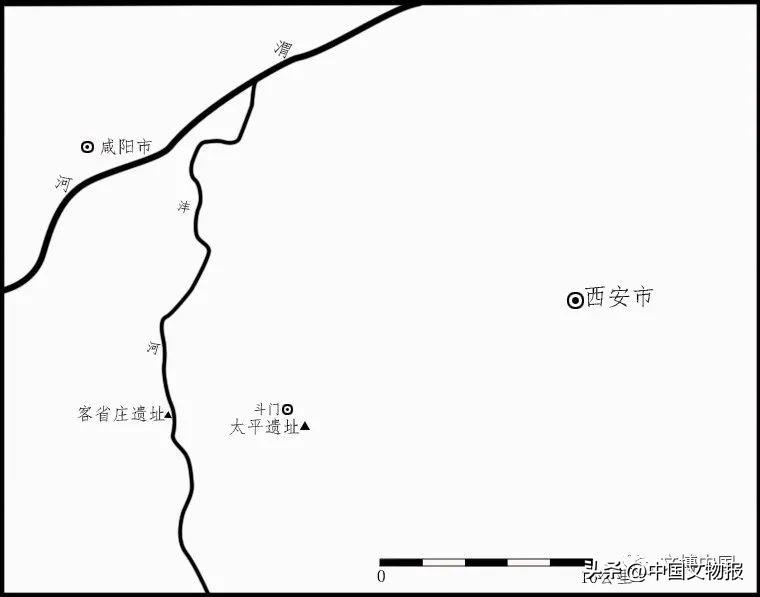

#头条创作挑战赛#泥河湾遗址是我国境内探索我国人类起源和旧石器考古相当重要的遗址。本文为中国考古学会旧石器考古专业委员会系列讲座第三讲《泥河湾盆地旧石器时代考古概述》的讲座纪要。讲座由河北省文物考古研究院王法岗博士主讲,现将讲座纪要摘录于下,大家如果感兴趣可以看看学习下。我要新鲜事2023-05-26 17:59:490000十大考古参评项目 | 陕西西安太平遗址

01发掘单位中国社会科学院考古研究所02项目负责人王小庆中原龙首文明肇始太平遗址位于陕西省西安市西咸新区沣东新城斗门街道太平村东侧(图1)。遗址周围地貌为河流冲积平原,地势开阔平坦,海拔约365米。我要新鲜事2023-05-06 13:56:210000马王堆挖出失传古籍 记载的“天文现象” 西方学者:绝不可能

考古工作时常带来令人意想不到的发现,其中马王堆汉墓成为最令人惊叹的遗址。除了出土两千多年的不朽湿尸和保留形态的莲藕汤,还有28本失传的古籍。这些古籍中记载着丰富的内容,尤其引人注目的是关于天文学的文字,尤其是西汉初期的天文学成就。1、马王堆挖出失传古籍,其中包含大量帛书竹简我要新鲜事2023-07-31 20:03:390001文物事业不可或缺的新闻纸——写在《中国文物报》创刊37周年之际

在中国文物事业的发展史上,8月16日应是值得铭记的日子。1985年8月16日,《文物报》在河南省郑州市花园路3号创刊。郑州是华夏文明的重要发祥地,从不缺乏厚重的历史。即便如此,《文物报》诞生的意义,也不乏是浓墨重彩的一笔!0000