良渚考古发现以前我国人是怎么知道有五千年历史的

我国历史悠久,人们常说“中华上下五千年”,这指的是我国的文明史,也就是人类脱离原始的氏族群居阶段,进入文明社会、出现国家和高级社会组织的阶段。中西方对于“文明”的定义标准存在差异。古代典籍中将文明解释为“见龙在田,天下文明”,经学家孔颖达解释说:“天下文明者,阳气在田,始生万物,故天下有文章而光明也。”简而言之,当有善行且对社会有积极影响的人治理国家时,就代表文明的出现。

西方的文明一词源自拉丁语的“城市居民”,也就是说,城市的出现是判定文明的首要标准。

为了给“文明”下一个全球通用的定义,1958年,在美国举办的“近东文明起源学术研讨会”上,提出了三个判定文明的要素,分别是:城市、文字和复杂礼仪(宗教)建筑,这一定义获得了学界的广泛认可。随后,我国著名考古学家夏鼐提出了我国版的文明三要素:城市、文字以及冶金术的掌握和运用。

按照这个全球通行的定义标准,西方国家将我国的文明起源定在商代时期。英国的《剑桥我国古代史》从商周时期开始讲述我国历史,美国发行的《世界文明史》中也说“商代社会是东亚最早的真正文明。”

这种判断是因为迄今为止人我们所发现的最早的汉字书写形态是殷墟出土的甲骨文,而在此之前的历史,一直被认为是传说。

西方的这种“误判”很快得到了修正。

2019年7月6日,第43届世界遗产大会对良渚古城遗址的申报项目进行审议表决,最终将良渚古城遗址正式纳入世界文化遗产名录。这一决定意味着良渚文明得到了世界的广泛认可:在我国新石器时代晚期的长江下游地区,曾经存在一个以稻作农业为经济支柱,具有明显社会分化和统一信仰的早期国家。

由于良渚文化的碳十四测定结果显示,它的绝对年代可追溯到公元前3300年左右,这成为了中华五千年文明史的实证。自此,那些曾经质疑我国历史仅能追溯到商周时期的观点彻底消失。

然而,良渚的考古发现并非易事。早在良渚文化消亡后不久,一些精美的玉器,如代表中华玉文化的玉琮就被大量盗掘出土,并被当时的人们误认为是周、汉时期的物品。甚至清朝皇宫里收藏的玉琮,也被乾隆皇帝解释为玉质的“大车杠”。

直到1936年,年轻学者施昕更在整理杭州老和山出土遗物时,敏锐地发现与他家乡良渚一带流传的“石铲”存在某种关联,提请在良渚一带进行考古发掘,并最终出版了5万余字的《良渚》一书。遗憾的是,施昕更在1939年英年早逝,随着战争的爆发,对良渚的发掘和研究不得不暂停。

1954年,良渚的考古研究重新启动。考古学家梁思永将良渚文化判定为距今4000多年的龙山文化时期,并称之为“龙山文化杭州湾区”。5年后,夏鼐成为长江流域规划办公室文物考古队队长,将良渚从龙山文化中独立出来,正式命名为“良渚文化”。

然而,包括夏鼐在内的所有国内学者都认为良渚文化是春秋末期吴越两国崛起前的江南土著文化,受到了龙山文化的影响,年代不超过龙山文化。

然而,在人们的意料之外,1972年、1974年和1977年,国家对良渚文化遗址的4个地点进行了7次碳十四测定,结果显示其距今约为5300年,早于龙山文化和仰韶文化。

对此,夏鼐修正了自己的认识:“良渚文化的延续时间约为一千年,即公元前3300年至公元前2250年左右,相当于黄河流域的河南仰韶文化和山东龙山文化,并且开始的时代更为早期。”

与黄河流域的仰韶文化相比,良渚文化更为发达。拥有我国同时代规模最大的城址和水利设施,还有统一的精神信仰、分级的墓地以及原始刻画符号(早期文字),进入了国家文明的阶段。

正是良渚遗址的考古发现,为中华五千年文明史提供了有力的考古实证。

但需要提醒的是,良渚古国在文献记载中并未被提及。这引发了一个问题:“中华上下五千年”的说法已经存在很久,而良渚的考古发现却发生在1956年以后,碳十四测定的结果更是在1972年之后才得出。

我国人又是如何得知自己国家有5000年历史的呢?先秦的史书对于国家文明的起源有不同的说法,但共同点是将国家起源指向模糊的三皇五帝时期。司马迁在著《史记》时将黄帝列为五帝之首,并将颛顼、帝喾、尧舜禹等后世君王都归入黄帝的血统。在那个时期仅有世系记载,并没有具体的年数。汉朝昭帝元凤三年(公元前78年),长安的单安国等人提出了“自黄帝以来三千六百二十九年”的说法,将黄帝的生存年代设定在公元前3706年。

同样巧合的是,西晋时期的学者张辅在评价《史记》时也提出了自己的观点:“迁之著述,辞约而事举,叙三千年事唯五十万言。”他认为黄帝的生活在距离东汉时期三千年前。

唐朝的张守节在为《史记正义》写序时,也提出了自己的看法:“太史公作史记,起黄帝、高阳、高辛、唐尧、虞舜、夏、殷、周、秦,讫于汉武帝天汉四年。合二千四百一十三年。”张守节认为黄帝的生存年代在公元前2510年。

近代以后,民国时期的学者吕思勉采用年表推算的方法计算黄帝的年代。他根据明确纪年的时间点——西周共和元年(公元前841年),结合《汉书·律历志》记载的“殷世继嗣三十一王,六百二十九年”和“夏后氏继世十七王,四百三十二年”,以及《史记》记载的“尧九十八年,舜三十九年”,得出唐尧元年在公元前2231年,从而推算出黄帝的生存年代大约在5000年前。

另外,《竹书纪年》中也提到:“黄帝至禹,为世三十”,“自禹至桀十七世,有王与无王,用岁四百七十一年”。根据每世30年的粗略计算,黄帝到大禹所处的时代大约间隔900年。因此,我国国家文明的历史同样可以追溯到约5000年前。

历代学者的计算方法不尽相同,但都将中华文明的起源时间定在公元前3000年左右。

这种巧合正好说明,“中华上下五千年”的说法并非某个时期或个人的随意猜测或杜撰,而是基于真实的时代框架。

随着考古发现成果的积累,考古和文献记载相互佐证的“二重证据法”开始发挥作用。

甘肃东乡林家马家窑文化遗址出土了距今5300年的青铜刀,河南巩义双槐树发现了距今5300年的仰韶文化时期的大型城址群,湖南澧县城头山发现的古城距今超过6000年,河南舞阳贾湖遗址出土了距今8000年的原始文字,而距今4300年的尧帝都邑——陶寺遗址不仅有高等级的宫殿建筑,还有与军事权力相关的仪仗用具。

这些发现说明,早在5000年前,我国就已经出现了根植于氏族之上的高级社会组织,文字、城市和青铜器如同满天星斗般出现在仰韶到龙山文化过渡阶段的华夏大地各个聚落中。而崛起于长江流域的良渚古城更是集铜器、城市、文字和国家于一体,迈入了文明的门槛。良渚古城的考古发现为中华五千年文明史提供了有力的考古实证,证明了我国文明的悠久历史。

冯汉骥与川大考古学——霍巍教授访谈录

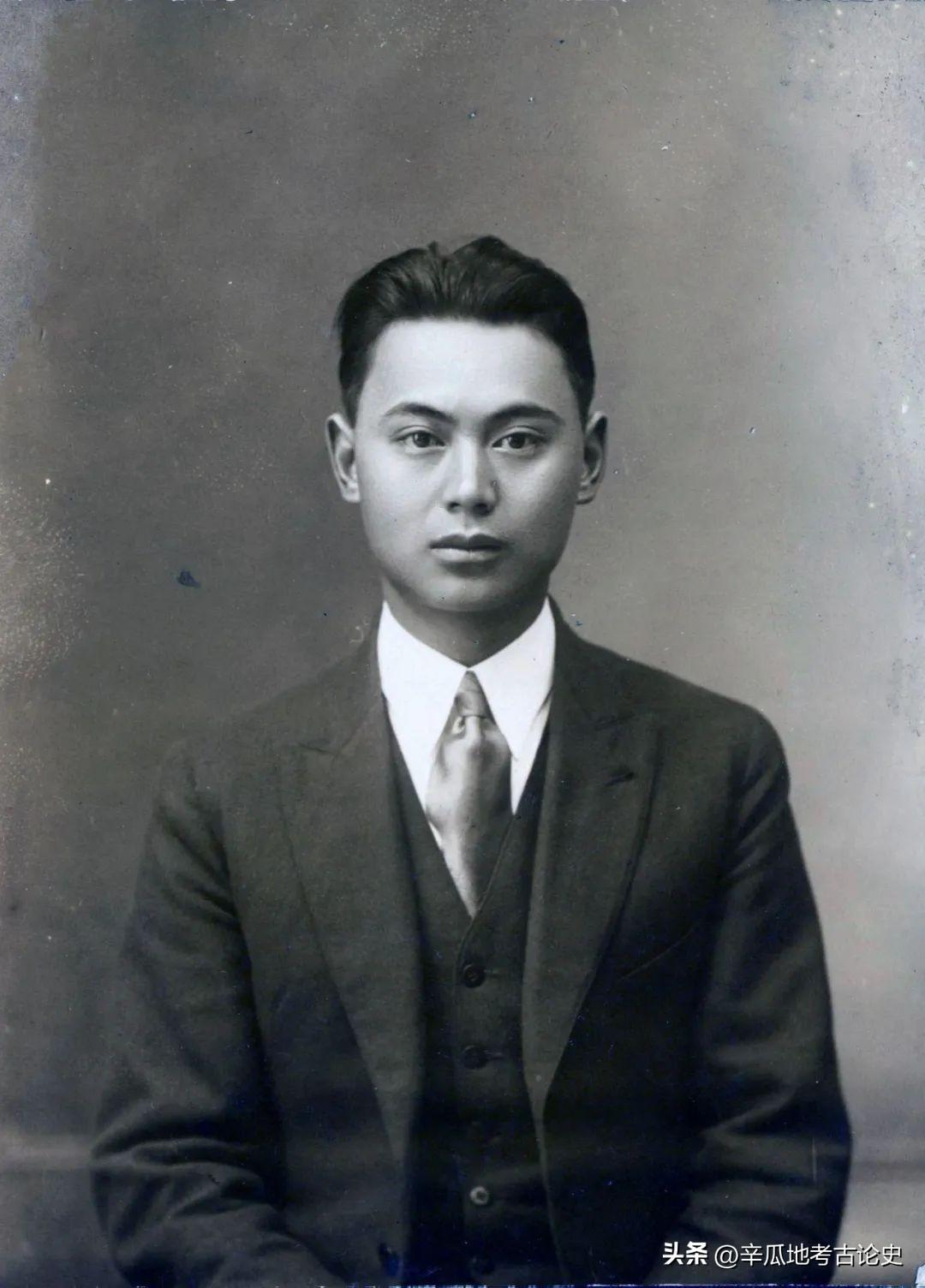

冯汉骥(1899—1977),字伯良,湖北宜昌人。著名考古学家、历史学家、民族学家,中国近代考古学开拓者之一,四川大学考古专业奠基人。曾任厦门大学图书馆主任、浙江大学文理学院图书馆主任、湖北省图书馆馆长、哈佛大学汉和图书馆主任、四川博物馆馆长、西南博物院副院长、华西大学社会学系主任、四川大学历史系考古教研室主任等职务。1950年当选法国科学院外籍院士,1957年受聘为中国科学院考古研究所学术委员。我要新鲜事2023-05-27 20:28:240000新时代百项考古新发现丨湖北沙洋城河新石器时代遗址

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央对文物考古工作高度重视,我国文物考古工作取得巨大进步和辉煌成就。这十年的全国十大考古新发现评选推介活动,推出了一大批优秀的田野考古发掘项目。我要新鲜事2023-05-07 01:30:340006「考古词条」铁器时代 · 大司农平斛

东汉建武十一年(公元35)大司农颁发的容一斛的标准铜量。1953年在甘肃省古浪县出土,现藏中国历史博物馆。东汉时大司农掌管各郡国的钱谷金帛,所以中央官府制定的标准量器与衡器,往往由大司农颁发。我要新鲜事2023-05-26 10:52:140000中国哪里羊肉最好吃?古人说在陕西,甘肃宁夏可能不同意

隋唐人吃羊肉本文作者倪方六吃羊肉、喝羊肉汤,是人们冬日最佳选择。如果说狗肉是秦汉人喜欢的肉品,那羊肉就是隋唐人的菜。进入南北朝时期,中国人的食肉之风有所减弱,这一方面与连年战争,畜牧业生产受到破坏,肉食品供应紧张有关,更与这一时期佛教“戒杀生”、素食风尚兴起有关。到了隋唐时期,中国人吃肉之风再起。我要新鲜事2023-05-26 22:50:520000新发现 | 西安国际港务区贺韶北村东汉墓地考古发掘收获

2019年3~5月,为配合中源国际汽配港建设项目,陕西省考古研究院对项目用地发现的6座东汉砖券多室墓(图一)进行了抢救性发掘,取得了丰富的考古收获。为研究东汉时期墓葬营建、家族丛葬及随葬用器等丧礼制度提供了新的实物资料。我要新鲜事2023-05-06 20:44:390000