葛剑雄:传统节日的延续离不开信仰

国家将包括端午节在内的传统节日列为法定假日已两年了,传统节日比以往更受重视,活动内容日趋丰富,对年轻人也更有吸引力。但我们不得不承认,对大多数国人来说,只是多了一天假期,因此而增加的商机和旅游往往与这个节日的主题无关。也就是说,仅仅靠法定假日并不能使传统节日真正得到延续。

为什么西方国家现代化程度远高于中国,物质生活与那些节日产生和流行的当年已不可同日而语,却能使某些传统节日长盛不衰,而中国刚由农业社会进入工业社会,才跨进现代化的门槛,大多数传统节日却已式微,甚至已经名存实亡,青年一代已相当冷漠?

我认为,根本的原因还在于这些节日失去了信仰的支撑。

节日无非有几种类型:宗教或信仰性的,政治性的,世俗性或物质性的。尽管各种节庆的方式大同小异,但因其基础不同,流行的范围与延续的时间也迥然相异。政治性的节日最脆弱,因为一旦政治标准改变或政权更迭,相应的节日就会被取消,甚至会成为新的禁忌。世俗性或物质性的节日依托于一定的群体与自然条件形成的社会和人文地理环境,这些条件一旦改变,节日也不易维持,或者不得不改变其形式和内容,以至逐渐消亡。唯有宗教或信仰性的节日最为稳定,只要这种宗教或信仰还存在,只要有信众,那么万变不离其宗,无论形式发生什么变化,核心内容不会改变。

西方或外国还在流行并扩张的节日大多属宗教或信仰类的,而中国的传统节日或者本来就不属宗教或信仰性的,或者已失去了宗教或信仰的基础。

中国的传统节日新年本来是一个集政治、信仰、世俗与物质于一体的节日,自然最重要,也能成为全民的节日。中国历来重视纪年,新年是一年的开始,自汉武帝后的2000多年以降,也是皇帝每一纪年之始。新年的庆祝是对除旧布新、国泰民安、国运昌隆的祈求,要举行一系列重要活动,如元旦大朝会,各地上报户口、收成、治安等政绩,祭天、祭太庙等,新皇帝继位后一般也要到第一年新年才改年号,并大赦天下。中央到地方各级衙门节前要封印封门,停止办公,节后才开封上班。新年也是财政年度的开始,或者是以新年为统计标准的。民间最重要的是祭祖,因为处于秋收以后的农闲季节,这一次是最隆重最丰盛的。附带还要祭祀各种信仰的神灵,如城隍、土地、灶神等。其次才是合家团聚,以及物质享受和娱乐活动。那时,旅人游子急于在除夕前赶回故乡,最紧要的是祭祖。不得已在外过年的人,也必须遥祭祖先。

中华民国废旧历,传统新年改称春节,中华人民共和国沿用公历,春节的政治性已不复存在,国家要隆重庆祝的当然是1月1日元旦,而不是农历正月初一。一度指导全党全民的“元旦社论”,当然也是在公历元旦发表的。继续将正月初一称之为“过大年”,意味着元旦只是“小年”,只能是民间的自我安慰。辛亥革命以来,主流思想否定了民间传统,解放以后的政治运动将祭祖一类列为封建迷信,是每次移风易俗或革命造反的对象,一度荡然无存。剩下的只是家人团聚和吃喝玩乐,而随着生活的改善,平时都能吃喝玩乐,过年已没有什么吸引力。一旦外出务工者在城市定居,加上信息的发达和高速交通的普及,合家团聚也将失去魅力。

日本和韩国古代都采用中国的农历,新年也曾是最重大的节日。日本在改用公历后干脆将“旧历年”的活动全部搬到公历年,时间变了,内容却完全没有变。皇室与政府同样举行各种典礼与活动,神庙僧人也保留全部仪式,民间同样除尘迎新,吃团年面,午夜去神社祈福,因此并没有失去其重要性。韩国的“旧历年”失去了政治性,但民间的信仰不变,祭祖依然是头等大事。2001年我在南极乔治王岛韩国的世宗王考察站中,还见到韩国考察队员在过年时北向跪拜祭祖的照片。

有些节庆,看似仅有世俗性或物质性,但只有在与信仰结合时方能持续。如端午节,不少地方有挂菖蒲,熏艾草,涂雄黄等习俗。如果只认为是物质需求,那么在医学发达、环境卫生改善、居住条件优越的情况下完全可以废弃。如果将这些看成是人类向自然祈求庇佑,与诸神和谐共处,则任何药物、再清洁卫生的环境也无法替代。就拿端午节吃粽子来说,如果将粽子当成食品,自然不会为所有人喜爱,今天比粽子更受欢迎的食品不知有多少。但我们儿时吃粽子时,听到的是对屈原的称颂,知道当初将粽子投江是为了保护屈原的遗体。所以即使家里再穷,也会包几个白米粽。

因此传承中国传统节日最根本的保证,是将节日与信仰结合起来,以信仰为基础。问题是传统的信仰已不完全适应现代社会的需要,鬼神吓唬不了无神论者,唯物论者对心灵的祈求会无动于衷。这就需要寻求新的信仰,也需要将传统文化中还有积极意义的信仰赋予新的内容,给予新的解释,使之发扬光大。还要鼓励宗教与民间信仰中对社会有积极作用的活动,允许其中无害的活动。这样才能延续一部分传统节日,创造新的有生命力的节日。

通过节日传播或巩固的信仰必须通过一系列的仪式、程序和活动,而不是专家学者的坐而论道,或者政府部门的强力推行。这就需要对传统的节庆活动推陈出新,采用新的内容和形式,使广大民众、特别是青少年乐于参与。

至于今天的确已经无法延续的节日信仰,可以作为一种文化遗产保存和记录,作为一种历史记忆。也可以适度开发和利用,用于民俗展示,当作旅游资源。

来源:《南方都市报》2010年第617期

时光深处的母子情

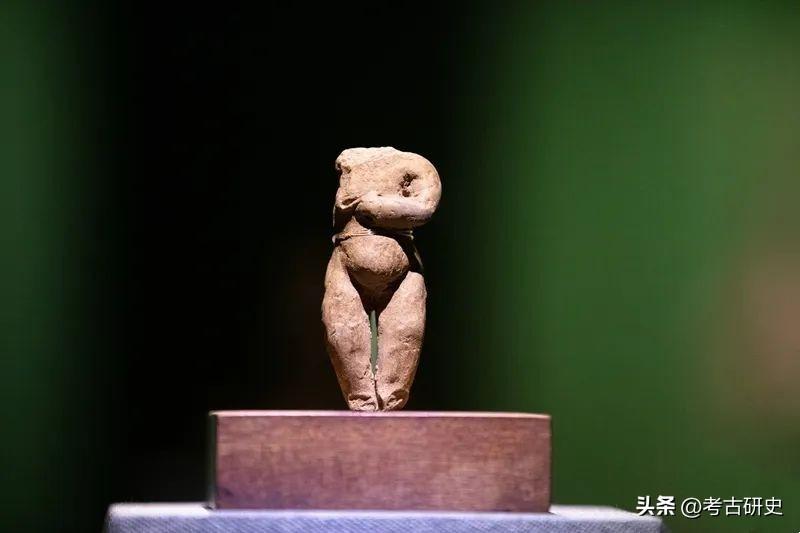

来源:“国家文物局”微信公众号原编者按:语言是活着的历史。汉语,兼具审美韵味与哲理意蕴,蕴藏着深邃广阔的历史信息。“奉为圭臬”“洛阳纸贵”“扶桑若木”“闲得五脊六兽”……那些我们代代相传、日用而不自觉的言辞背后,藏着怎样的古代世界?与之对应的文物,让一个个抽象的字具象起来,让我们看到了虽已远去、依然鲜活的历史,可感可触,近在咫尺。【孕育】身怀六甲指妇女怀孕。新石器时代红山文化我要新鲜事2023-05-25 12:33:530000最大的似鸟恐龙:恐手龙 手臂长达2米(指爪就有25厘米)

恐手龙诞生于白垩纪末期,是目前已知的最大的兽脚类恐龙,也是外貌类似鸟类的似鸟龙下目恐龙中身长最长的,拥有着重达9.3吨的超重体型,并且它的身长也普遍达到了12米,单单是不支持行走的前手臂就已经能够伸展到2米长。最初是在蒙古国的南部发现的,而且幸运的是在2014年就拼凑出了完整的化石。恐手龙的外貌特征我要新鲜事2023-05-08 04:47:500002广西发现一个巨型石棺 主人身份是谜团(清代古墓)

古墓中棺材板中的北斗七星是清代墓穴的标志。中国自古以来就有墓葬盛行,有地位有地位的人会在死前做好身后将要发生的事情的准备。特别是最高皇帝会建造巨大的地下宫殿和巨大的坟墓,无数珍贵的陪葬品会被放入坟墓,甚至活着的人也会和他们一起埋葬,以显示他们的地位。因为我们脚下的土地上有数不清的古墓,这些古墓经常在一些意外中被发现。巨型石棺我要新鲜事2023-02-20 00:54:300001「考古词条」铁器时代 · 沂南画像石墓

东汉晚期大型画像石墓。位于山东省沂南县北寨村内。1954年华东文物工作队和山东省文管会联合发掘。1956年出版了《沂南古画像石墓发掘报告》。墓主姓名无考,从墓形及车骑出行画像的导从制度看,应是高级官吏。我要新鲜事2023-05-26 19:11:020000走向法老故地——中埃联合考古

昨天发了一篇关于《寻找“彩陶西来说”之源——中罗联合考古》的文章,其实前天刷圈更多的是2019-2020中埃联合考古的成果的发布,只不过内容是英文的,所以读起来比较费力。我要新鲜事2023-05-25 13:18:260000